Europa hat die Wahl

Am 9. Juni wird das Europäische Parlament neu gewählt. Viele Menschen finden die Wahl nicht so wichtig und Europapolitik nicht sehr spannend. Welche Themen spielen bei der Wahl eine Rolle und welchen Einfluss hat Europa auf unser Leben? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Die Beiträge auf dieser Seite sind zuerst in Kooperation mit den kostenlosen Wochenzeitungen des bvda erschienen.

Was habe ich mit Europa zu tun?

Mit Europa ist es ein bisschen so wie mit der Gesundheit: Die wenigsten Menschen denken jeden Tag daran, wie toll es ist, gesund zu sein – sie haben sich einfach daran gewöhnt. Auch die Vorteile der EU kommen einem nicht jeden Tag in den Sinn. Schließlich gibt es die Union seit beinah 70 Jahren – wenn man die Vorläufer-Organisation mal mitrechnet. Was man davon hat, fällt deshalb im Alltag kaum noch auf.

Der wohl größte Erfolg der EU: Frieden. Über Jahrhunderte herrschte in Europa fast immer irgendwo gerade Krieg, lange Phasen des Friedens waren selten. Seit es die EU gibt, hat aber noch nie ein EU-Land gegen ein anderes EU-Land gekämpft. Einer der Gründe: Die EU hat den Handel zwischen den Staaten sehr viel einfacher gemacht – wer miteinander Geschäfte macht, bringt sich nicht gegenseitig um.

Ein weiterer Pluspunkt: Viele Dinge des Alltags werden europaweit geregelt. Für Unternehmen gelten in ganz Europa die gleichen Vorschriften. Die Ladekabel für Smartphones sind demnächst einheitlich, die Roaming-Gebühren beim Telefonieren sind es bereits, und was auf Lebensmittelpackungen über die Inhaltsstoffe stehen muss ebenso. Man darf außerdem von einem EU-Land in ein anderes ziehen und muss dafür nicht um Erlaubnis oder ein Visum fragen.

An einer Europawahl nehmen in der Regel weniger Menschen teil als bei Bundestagswahlen. Eine Europawahl fühlt sich weniger wichtig an. Das hat einen Nachteil: Wenn die Gleichgültigen zu Hause bleiben, fallen die Extremen stärker ins Gewicht. Schon jetzt sind im Europäischen Parlament viele Parteien vertreten, die mit Europa gar nicht so viel am Hut haben. In einigen Ländern, zum Beispiel in Ungarn oder Italien, stellen diese Parteien sogar die Regierung.

Im EU-Parlament sitzen 705 Abgeordnete, davon gehören etwa ein Fünftel den beiden dezidiert europaskeptischen und nationalistischen Fraktionen an. Noch sind das zu wenige, um für Europa gefährlich zu sein – auch sind sie sich in den verschiedenen Staaten gar nicht immer einig. Aber wenn die extremen Europagegner mehr werden, dann kann die ganze europäische Idee ins Wackeln geraten.

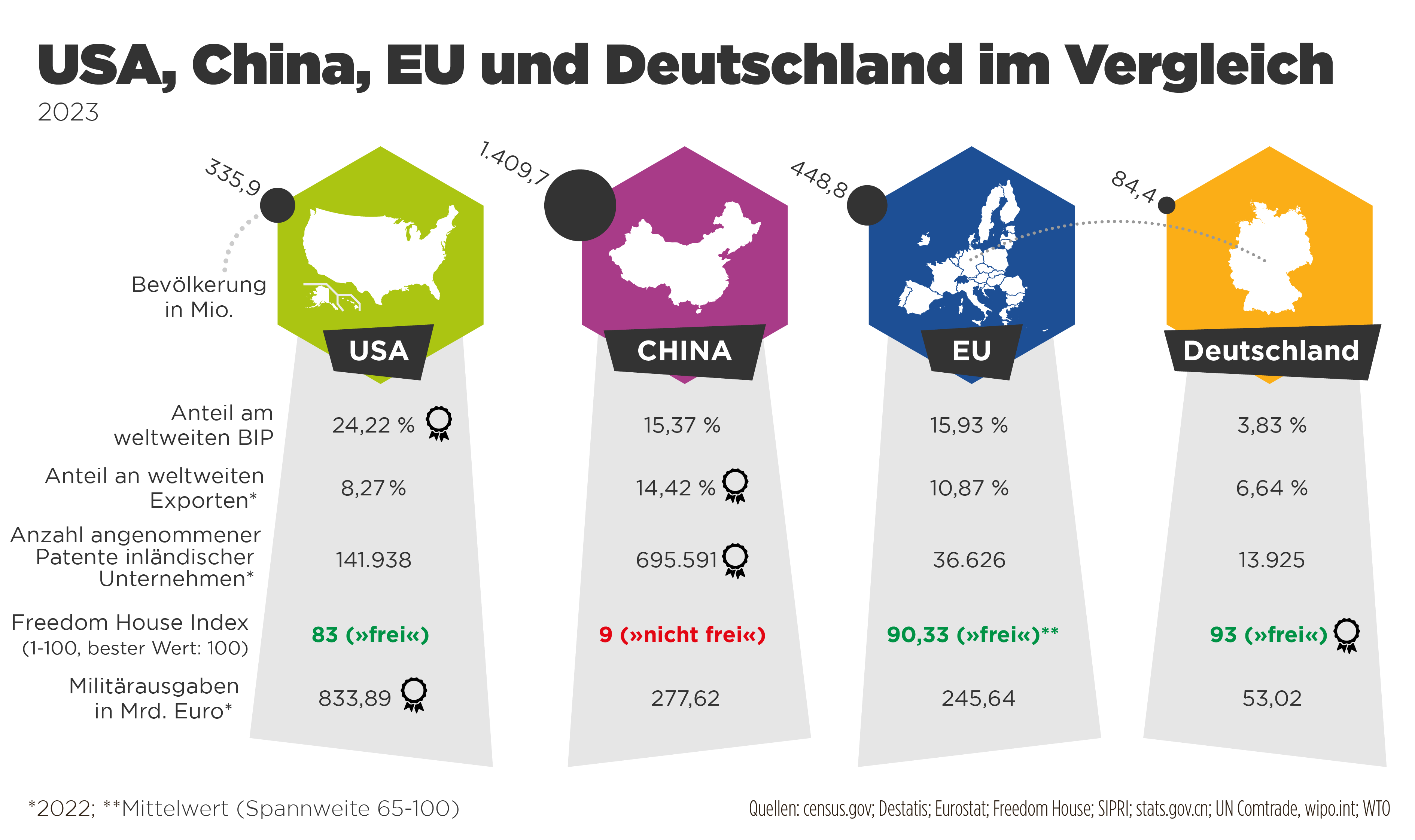

Besonders schlau wäre das nicht. Die Wirtschaft in Deutschland zum Beispiel lebt davon, Waren ins Ausland zu verkaufen – und zwar überwiegend in die EU. Wenn das schwieriger wird, dann wirkt sich das direkt auf Arbeitsplätze in Deutschland aus.

Das Europäische Parlament ist mächtig – aber nicht so mächtig wie etwa in Deutschland der Bundestag. Anders als der Bundestag kann das Parlament etwa nicht alleine den Haushalt bestimmen. Wie viel Geld wofür ausgegeben wird, entscheidet das Parlament zusammen mit den Regierungschefs der Staaten. Wenn es hart auf hart kommt, könnte das Parlament die Kommission – also die EU-Regierung – auch zum Rücktritt zwingen.

Wenn EU-weite Regeln eingeführt werden, dann muss das Parlament zustimmen. Das können Umweltschutzrichtlinien sein. Zum Beispiel die Regelung, dass neue Handy-Ladegeräte in Europa demnächst einheitliche Stecker haben müssen. Das wurde vom Europäischen Parlament Ende 2022 beschlossen und soll zu deutlich weniger Elektroschrott führen.

Das EU-Parlament muss außerdem zustimmen, wenn die Union internationale Verträge abschließt. Dazu zählt auch die Frage, ob ein neues Mitglied aufgenommen wird.

Text: Ansbert Kneip

Europäische Geduldsprobe

Wer in einem Parlament etwas bewegen will, braucht Verbündete. Das gilt in einem kleinen Gemeinderat genauso wie im EU-Parlament. Und man braucht Geduld.

Ein Beispiel: 2020 suchte der spanische Abgeordnete Javi Lopez Verbündete für strengere Richtlinien für saubere Luft. Mit zwei Deutschen und einer Belgierin brachte er einen Antrag ins EU-Parlament. 2021 stimmte das Parlament zu – aber damit war noch nichts beschlossen. Denn nun sollten die EU-Kommission und die einzelnen Staaten aushandeln, wie die Grenzwerte für Feinstaub und andere gefährliche Stoffe denn genau aussehen sollen.

Lopez wollte erreichen, dass in Europa die Grenzwerte gelten, die auch die Weltgesundheitsorganisation vorschlägt. Das ging einigen Staaten zu weit. 2023 stimmte das Parlament noch einmal für neue Grenzwerte, wieder wurde verhandelt. Deutschland wollte zum Beispiel Fahrverbote verhindern, falls die neuen Feinstaub-Grenzen nicht eingehalten werden. Im Februar 2024 schließlich wurde beschlossen: Ja, künftig gelten strengere Richtlinien in Europa. Wenn auch nicht so streng, wie Lopez das wollte. Und Fahrverbote wird es in der Praxis wohl auch nicht geben.

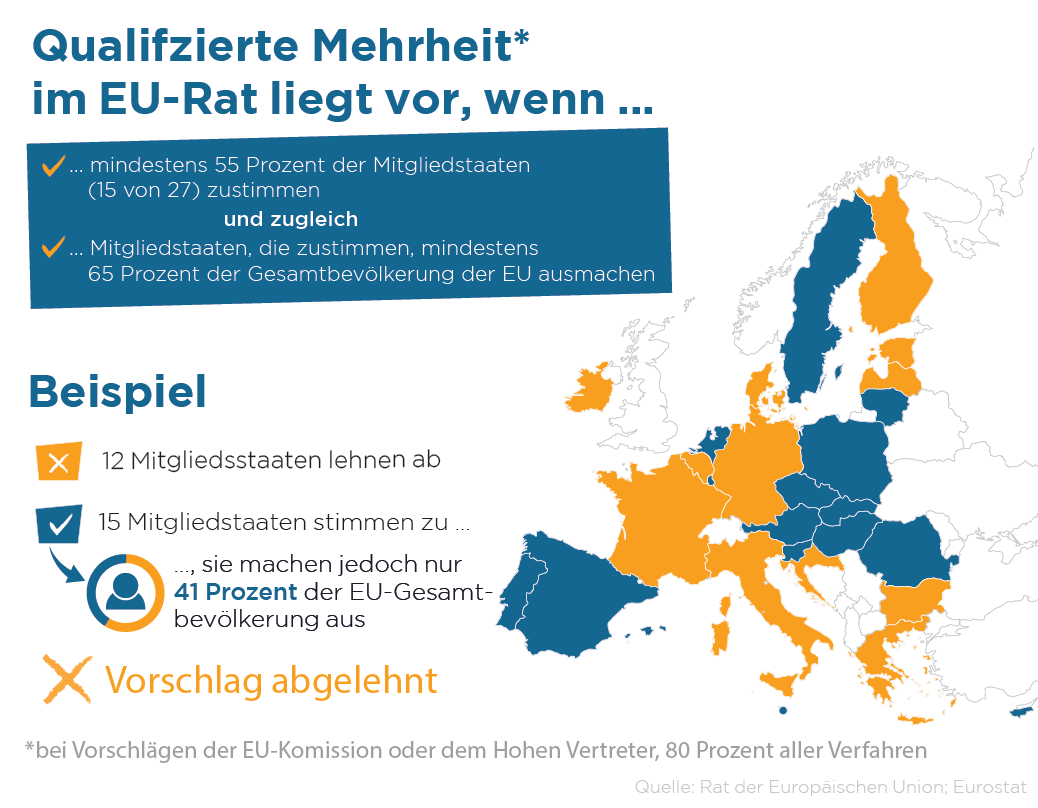

Die Antwort auf die Frage ist relativ einfach: Nach den Regeln der EU müssen besonders wichtige Entscheidungen einstimmig in den 27 Mitgliedsländern fallen. Eigentlich ist das eine gute Idee. Aber das heißt halt auch: Das Nein von nur einem einzigen Land kann den Willen von 26 anderen blockieren. Dann muss wieder und wieder verhandelt werden.

27 Mitgliedsländer – das heißt: Im Zweifelsfall 27 sehr unterschiedliche Interessen. Zum Beispiel bei der Frage, wie man mit Migranten umgeht. Italien, wo sehr viele Menschen übers Mittelmeer ankommen, will die gern auf die anderen Staaten verteilen. Andere Länder würden am liebsten kaum Flüchtlinge aufnehmen. Da ist ein Kompromiss schwer zu finden.

Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Staat bei einer Abstimmung ein Nein angekündigt hat, um ein Entgegenkommen der anderen bei einer völlig anderen Frage zu bewirken. So hat zum Beispiel Zypern die Diskussion über EU-Sanktionen gegen Belarus genutzt, um etwas an der EU-Haltung zur Türkei zu ändern.

In vielen Fällen ist das längst so. Etwa 80 Prozent der Entscheidungen müssen gar nicht einstimmig fallen. Es hat aber einen guten Grund, weshalb wichtige Entscheidungen – zum Beispiel zur gemeinsamen Außenpolitik – einstimmig fallen sollen: Es gibt in der EU relativ viele kleine Staaten.

Würde es nur um die Bevölkerungszahl gehen, könnten die vier größten Staaten – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien – gemeinsam alle anderen überstimmen. Das wäre nicht sehr demokratisch. Deshalb gibt es die jetzigen Regelungen, auch wenn sie Einigungen nicht gerade erleichtern.

Die Zeitumstellung nervt viele EU-Bürger und ist überdies teuer für viele Betriebe. Eigentlich wollte sie die EU bis 2019 abgeschafft haben. Das hat auch das Parlament schon beschlossen. Jeder Staat dürfte dann entscheiden, welche Zeit bei ihm gelten soll. Die Angst dabei: Wenn es schlecht läuft, würde Europa dann aus einem Flickenteppich verschiedener Zeitzonen bestehen. Das wollte man bisher nicht riskieren, und für eine große, einheitliche Lösung fehlte bisher noch die Einigung.

Text: Ansbert Kneip

Europäische Außenpolitik

„Wen rufe ich denn an, wenn ich mit Europa sprechen will?“, hat schon vor Jahrzehnten der damalige amerikanische Außenminister Henry Kissinger gefragt. Das hat bis heute einen wahren Kern. Neben dem EU-Hauptsitz in Brüssel gibt es auch wichtige EU-Institutionen in Straßburg, Luxemburg, Frankfurt und andernorts. Außenpolitisch haben außerdem auch die Hauptstädte der EU-Mitgliedsländer viel zu sagen.

Zwar gibt es natürlich Spitzenpositionen wie die Kommissionspräsidentin oder den Ratspräsidenten. Mit dem Lissabon-Vertrag 2009 wurde auch eigens das Amt des „EU-Außenbeauftragten“ eingeführt. Das Anruf-Problem besteht jedoch weiter: Das liegt auch wesentlich an den 27 Mitgliedsländern, die teils sehr unterschiedliche Interessen und Standpunkte haben. Deshalb kann die EU oft nicht das volle Gewicht ihrer 450 Millionen Einwohner und ihrer Wirtschaftskraft nutzen. In den nächsten Jahren wird auch darüber gestritten werden müssen, ob die EU mehr Handlungsmacht nach außen erhält.

Sie war von Anfang an beides. Schon ihre Vorläuferorganisation, die 1957 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), war ein Wirtschaftsverband für den zollfreien Handel dieser Rohstoffe. Mindestens genauso sehr war die EGKS aber auch ein politisches Bündnis und Friedensprojekt – es ging um die „Vergemeinschaftung“ und gegenseitige Kontrolle der kriegswichtigen Güter Kohle und Stahl.

Heute ist die EU tatsächlich auch eine starke Wirtschaftsunion. Sie verwaltet einerseits einen riesigen Haushalt, mit dem sie auch steuernd eingreift, besonders stark etwa der Landwirtschaft. Anderseits gibt sie das Regelwerk für Unternehmen und den Handel in Europa vor. So haben sich die EU-Staaten etwa darauf geeinigt, dass spätestens Ende 2024 einheitliche Ladekabel für alle Handys und andere Elektrogeräte geben muss. Schon 2015 wurden die Roaminggebühren innerhalb der EU abgeschafft.

Eine große Rolle spielt natürlich auch der Binnenmarkt. Durch den Wegfall von Zöllen und den Euro wurde das Wirtschaften in Europa so attraktiv wie nie zuvor. Auch handelt die EU gemeinsam Außenhandelsabkommen aus, um den internationalen Warenverkehr zu erleichtern. All diese Fragen sind jedoch auch hochpolitisch und bedürfen einer Einigung.

Ja und nein. Die EU ist mit 450 Millionen Bürger und hohem Wohlstandsniveau der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt. Damit ist Europa auch auf dem Weltmarkt eine nennenswerte Größe, sowohl als Konsumentenmarkt, als auch als Exporteur.

In den großen Fragen der Geo- und Sicherheitspolitik – von Nahost bis hin zu China – hat Europa zwar weniger Gewicht. Zum einen wegen der schon angesprochenen unterschiedlichen Interessen der Mitglieder untereinander. Zum anderen, weil sie vor allem als „soft power“ gilt, die sich zwar die Demokratie und Menschenrechte auf die Fahnen schreibt, der es aber mitunter an Durchsetzungskraft fehlt. Gerade wenn es um militärische Konflikte geht, blickt die Welt immer noch mehr auf Washington als auf Brüssel.

In manchen Regionen spielt die EU dennoch eine große Rolle, etwa durch ihre Erweiterungspolitik. Jene Länder, die sich um eine Mitgliedschaft bemühen, müssen sich durch Reformen an europäische Standards annähern. Ein anderer wichtiger Pfeiler ist etwa die Europäische Nachbarschaftspolitik. Damit sollen sich Länder wie Armenien, Georgien und die Republik Moldau durch wechselseitige Abkommen an die EU annähern.

Dennoch: Das außenpolitische Gewicht der EU könnte größer sein, als es derzeit ist. Um unsere europäischen Interessen in einer zunehmend komplexen Welt zu vertreten, braucht es eine enge Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. Mit der Wahl am 9. Juni können die EU-Bürgerinnen und Bürger auch darüber mitbestimmen.

Text: Florian Bayer

Freizügigkeit und Zuwanderung

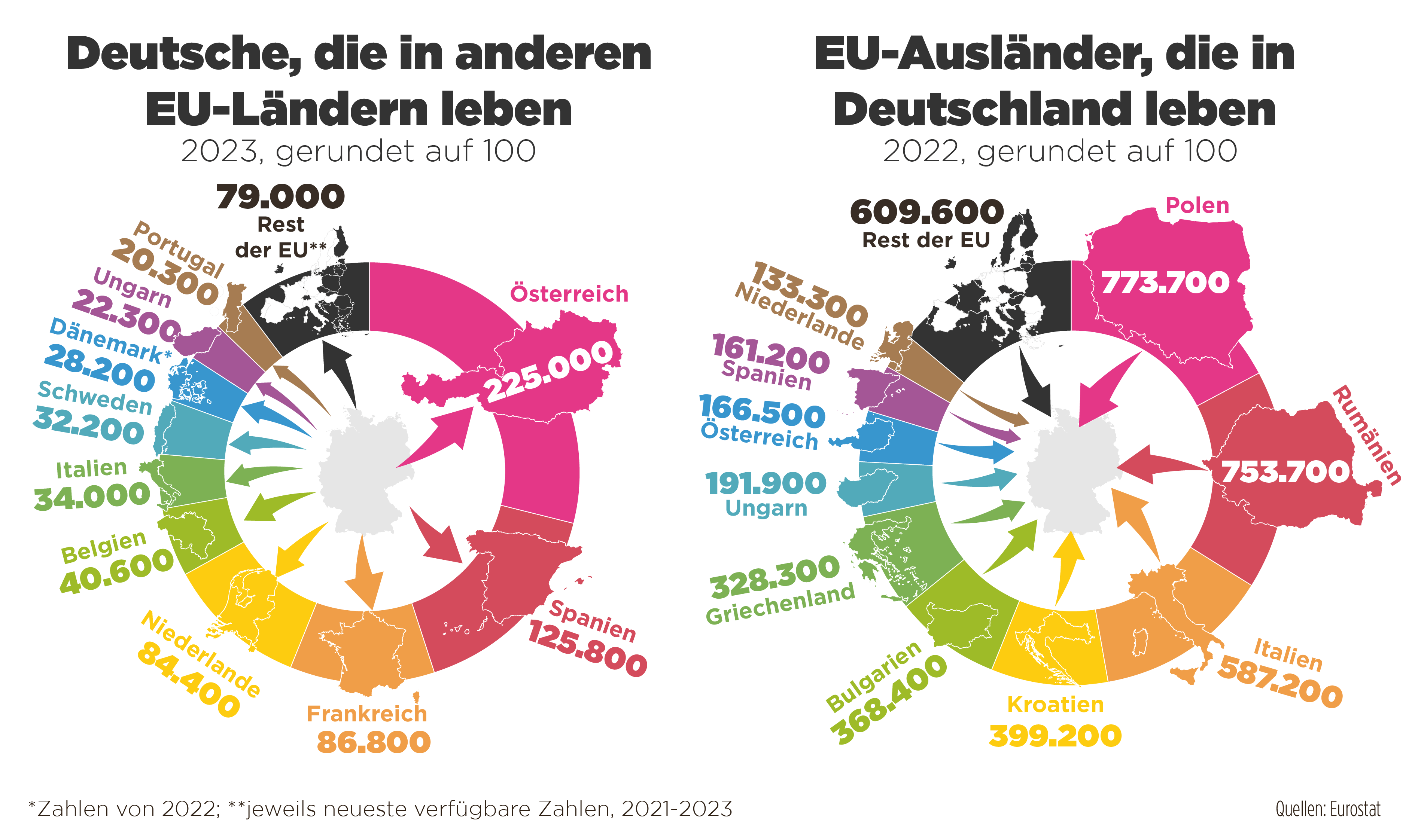

Eine der vier Grundfreiheiten der EU ist der freie Personenverkehr. Dadurch können Unionsbürgerinnen und Unionsbürger prinzipiell in jedem anderen Mitgliedsland wohnen und arbeiten. Davon machen längst viele Gebrauch: Mehr als 13 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger leben in einem anderen Mitgliedsland.

Nach der EU-Osterweiterung 2004 machten sich etwa viele Richtung Westen auf. Dabei half auch das Schengen-Abkommen, das viele Grenzkontrollen überflüssig machte. Mittlerweile haben die meisten Herkunftsländer wirtschaftlich aufgeholt, sodass viele wieder zurück in ihre Heimat gingen. Andere wurden in ihrem neuen Land heimisch.

In Deutschland leben heute etwa 774.000 Menschen aus Polen, 753.000 aus Rumänien und 587.000 aus Italien. Aber es wohnen und arbeiten auch rund 900.000 Deutsche im EU-Ausland. Die meisten Auslandsdeutschen innerhalb der EU finden sich in Österreich (etwa 225.000), gefolgt von Spanien (126.000) und Frankreich (87.000).

Über die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU herrscht große Einigkeit. Strittiger ist die Frage, welche und wie viele Menschen von außerhalb einwandern dürfen. Unterscheiden muss man hierbei zwischen Migrantinnen und Migranten, die in die EU kommen, etwa um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Und zwischen Geflüchteten, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen und durch internationale Konventionen geschützt sind. Diese Abkommen entstanden nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und zählen zum Wertefundament Europas.

Immer wieder werden die beiden Kategorien „Migranten“ und „Geflüchtete“ jedoch vermischt. Mitunter auch bewusst, denn nicht selten wird auf dem Rücken von Schutzbedürftigen Politik gemacht. Wollen wir unseren Kontinent zur „Festung“ ausbauen? Wer soll Schutz bekommen, wer nicht? Und gibt es Grenzen der Aufnahmefähigkeit? Diese Fragen beschäftigen und polarisieren nach wie vor.

Oft geht es dabei um die faire Verteilung von jenen, die einen Antrag auf Asyl stellen – also auf eine Anerkennung als Schutzsuchende verbunden mit der Aufenthaltserlaubnis. Denn seit Jahren beklagen sich besonders die Länder am Mittelmeer über zu viele ankommende Migrantinnen und Migranten. Umgekehrt gibt es Länder wie Ungarn, die im Ruf stehen, Geflüchtete einfach weiterzuwinken. Solidarisch ist das nicht, gleichwohl gibt es bis heute keine Einigung auf eine verpflichtende Verteilung.

Heute ist die EU tatsächlich auch eine starke Wirtschaftsunion. Sie verwaltet einerseits einen riesigen Haushalt, mit dem sie auch steuernd eingreift, besonders stark etwa der Landwirtschaft. Anderseits gibt sie das Regelwerk für Unternehmen und den Handel in Europa vor. So haben sich die EU-Staaten etwa darauf geeinigt, dass spätestens Ende 2024 einheitliche Ladekabel für alle Handys und andere Elektrogeräte geben muss. Schon 2015 wurden die Roaminggebühren innerhalb der EU abgeschafft.

Eine große Rolle spielt natürlich auch der Binnenmarkt. Durch den Wegfall von Zöllen und den Euro wurde das Wirtschaften in Europa so attraktiv wie nie zuvor. Auch handelt die EU gemeinsam Außenhandelsabkommen aus, um den internationalen Warenverkehr zu erleichtern. All diese Fragen sind jedoch auch hochpolitisch und bedürfen einer Einigung.

Klar ist, dass Europa auf Zuwanderung angewiesen ist. Seit Jahrzehnten überaltern die Gesellschaften in der EU, die Geburtenzahlen gehen zurück. Schon jetzt fehlen daher Fachkräfte, auch zahlen immer weniger in die Rentensysteme ein. Zuwanderung ist eine Lösung für manche dieser Probleme. Kritiker hingegen sehen zuvorderst eine Belastung, Sicherheitsrisiken oder negative Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt für Einheimische.

Das Thema bleibt also umstritten. Nach wie vor gibt es in der EU keine Einigung über die Frage legaler Fluchtwege nach Europa. Auch deshalb riskieren so viele die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer. Allein in den letzten 10 Jahren sind rund 30.000 Menschen dabei ertrunken.

In Zeiten fortwährender Krisen und auch des Klimawandels ist zu erwarten, dass Menschen weiterhin aus Krisenregionen fliehen werden, die EU andererseits eine menschenwürdige und aktive Zuwanderungspolitik braucht. Die Themen Flucht und Migration werden uns also auch in Zukunft beschäftigen.

Text: Florian Bayer

Umweltpolitik

Seit den frühen 1970ern Jahren beschäftigt sich die EU – damals hieß sie noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft – mit der Umweltpolitik. Schon früh erkannte man, dass ökologische Probleme wie Luftverschmutzung keine Ländergrenzen kennen. Umweltschutz sollte fortan in allen Politikbereichen berücksichtigt werden, insbesondere in der Landwirtschaft, im Verkehr und in der Industrie.

Ein Meilenstein war die Einführung verpflichtender Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) im Jahr 1985. Projekte ab einer bestimmten Größe müssen seitdem daraufhin überprüft werden, ob sie mögliche negative Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Flächen, Böden, Wasser, Luft, Klima haben könnten. Mittlerweile sind diese Prüfungen zu einem zentralen Instrument der Umweltpolitik geworden und bei den meisten Großprojekten unverzichtbar.

Ungefähr zeitgleich schuf die EU auch Maßnahmen, um sauren Regen zu bekämpfen, damals weitverbreitet. Mit der Großfeuerungsanlagen-Richtlinie von 1988 wurden Grenzwerte für den Ausstoß von Schwefeldioxid und Stickoxiden festgelegt, die im Lauf der Zeit weiter gesenkt wurden. Heute ist saurer Regen in Europa kein gravierendes Problem mehr.

Seit 1992 schreibt die EU auch die Kennzeichnung des Energieverbrauchs von Klimaanlagen, Heizkessel, Geschirrspülern, Kühlschränken und anderen Elektrogeräten vor. So können Konsumenten eine transparente Kaufentscheidung treffen. Diese Skalen werden regelmäßig angepasst und Grenzwerte für eine gute Bewertung abgesenkt. So sollen Hersteller ermutigt werden, ihre Produkte stetig umweltfreundlicher zu machen.

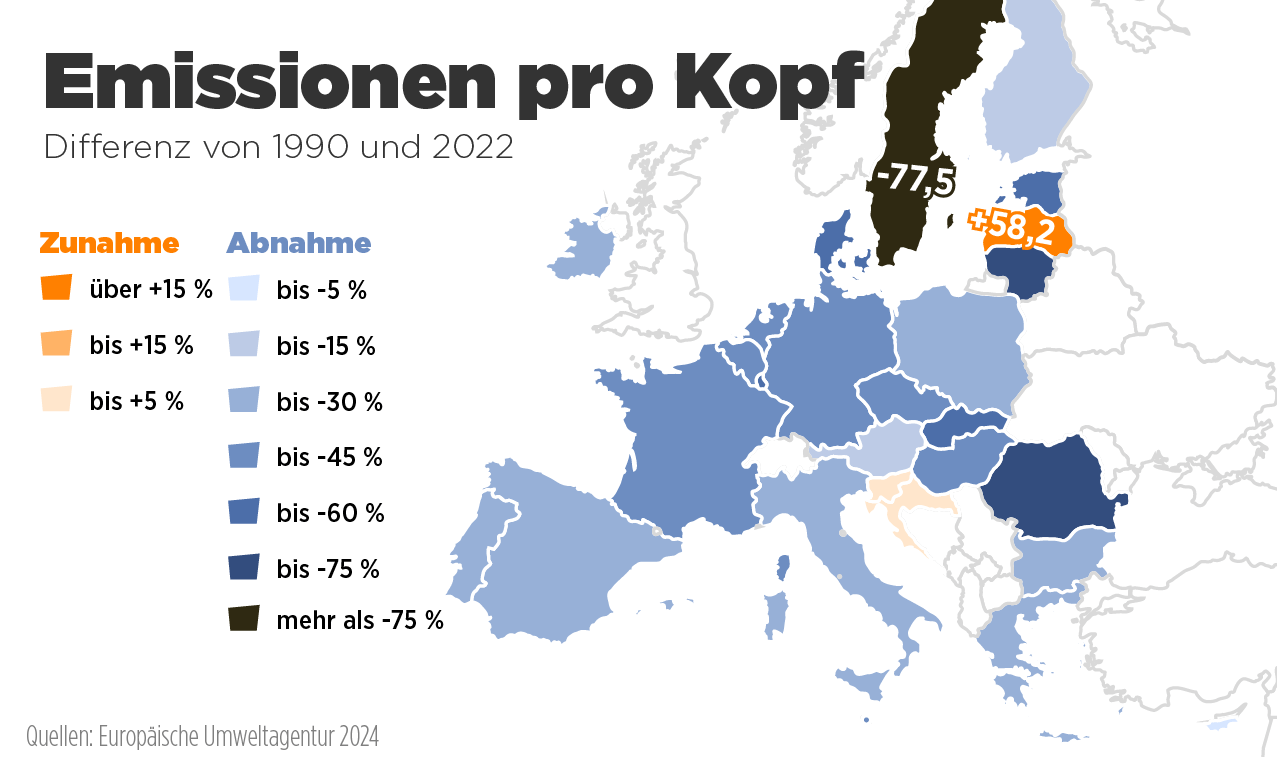

Ein Schlüsselthema der EU ist mittlerweile der Klimaschutz. Grundlage dafür ist das Europäische Klimagesetz von 2021, das ein klimaneutrales Europa bis 2050 vorsieht – auch bekannt als der „European Green Deal“. Ein Zwischenziel ist es, die Treibhausgase schon bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren („Fit for 55“-Programm).

Diese Ziele sind verbindlich festgelegt, alle EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf geeinigt. Die konkrete Umsetzung liegt jedoch bei den einzelnen Ländern, die ihre nationalen Energie- und Klimapläne an die EU übermitteln müssen. Diese Pläne werden von Brüssel überprüft, mit den Mitgliedstaaten abgestimmt und immer wieder auch nachgeschärft.

Auch der Emissionshandel soll beim Klimaschutz helfen. Seit 2005 müssen Unternehmen in umweltbelastenden Branchen Zertifikate kaufen oder ersteigern, die ihnen den Ausstoß bestimmter CO2-Mengen erlauben. Diese Zertifikate deckeln nicht nur die Gesamtemissionen, sondern motivieren auch zur Entwicklung emissionsarmer Alternativen.

Um den Rohstoffverbrauch zu senken und die Abhängigkeit von Importen zu verringern, setzt die EU seit einigen Jahren verstärkt auf Kreislaufwirtschaft. Dazu gehören Strategien zur Abfallminimierung und Wiederverwendung.

Ab Juni 2024 müssen außerdem Handys und andere Elektrogeräte über eine einheitliche Ladebuchse verfügen. Dies soll die Menge an Elektroschrott, von dem allein für Ladegeräte schätzungsweise 11.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr anfallen, deutlich reduzieren.

Immer wichtiger wird auch das Thema der Artenvielfalt. Die Biodiversitätsstrategie der EU zielt darauf ab, den Verlust an biologischer Vielfalt bis 2030 zu stoppen und die Ökosysteme wiederherzustellen. Diese Strategie ist von großer Bedeutung, da Europa eine Vielzahl einzigartiger Lebensräume und Arten beherbergt.

Text: Florian Bayer

Landwirtschaft

Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) geht schon auf die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft – dem Vorläufer der heutigen EU – im Jahr 1957 zurück. Ihr Ziel war, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und früherer Hungersnöte, die europaweite Versorgung mit günstigen Lebensmitteln sicherzustellen. Abhängigkeiten aus dem Ausland sollten verringert werden, stattdessen sollte die eigene Produktion die europäische Bevölkerung ernähren.

In den Jahren nach 1945 wurde die Landwirtschaft noch von den Nationalstaaten jeweils subventioniert. Damit die EWG-Gründerstaaten Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg dennoch einen gemeinsamen Markt bilden konnten, wanderten die landwirtschaftlichen Subventionen in die Kompetenz von Brüssel.

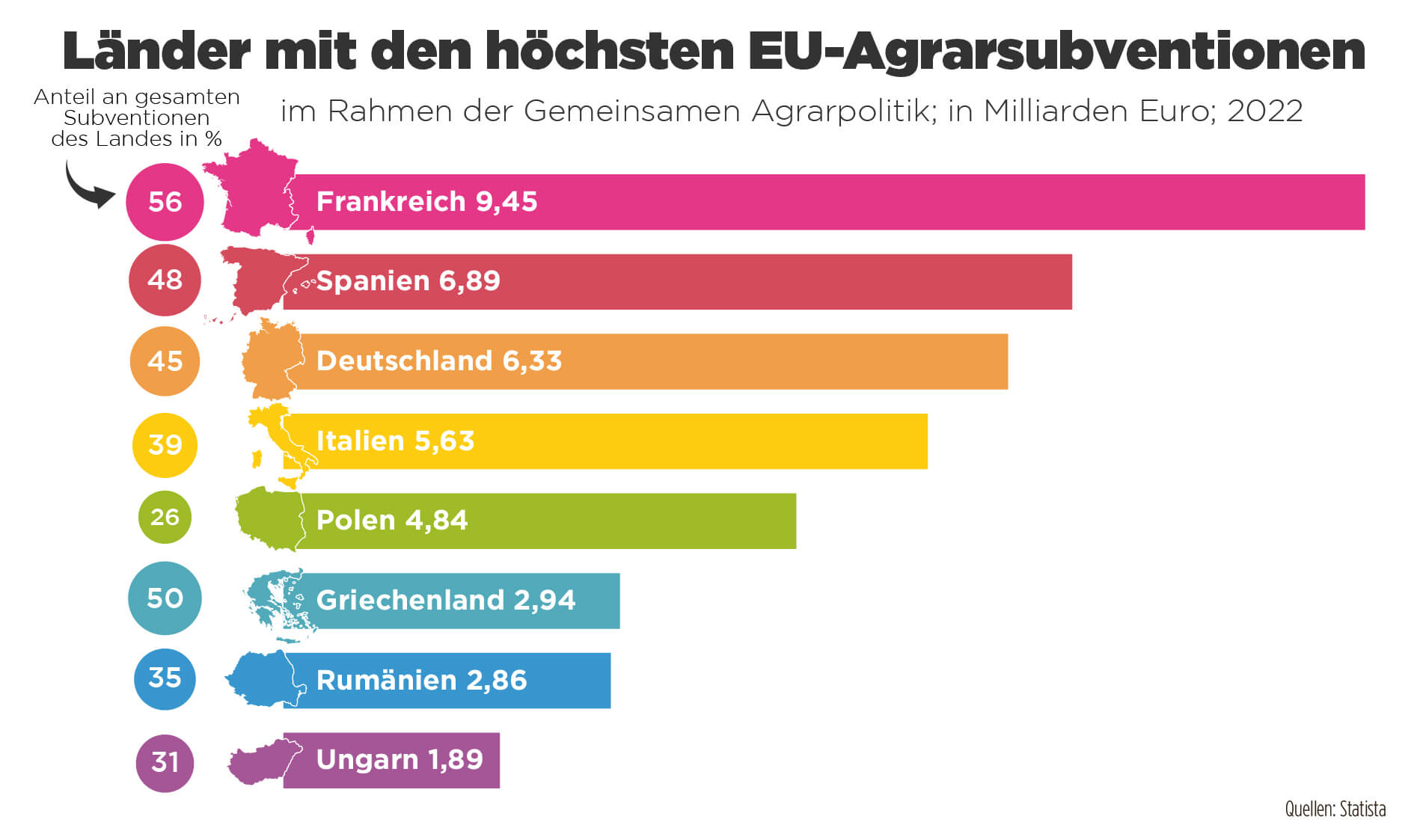

In den 1980er Jahren machte die gemeinsame Agrarpolitik bereits bis zu 70 Prozent des EU-Budgets aus. Seitdem ging der Anteil zurück, ist aber immer noch der zweithöchste Posten: Aktuell geht etwas mehr als ein Drittel aller EU-Mittel, rund 40 Milliarden Euro pro Jahr, als Direktzahlungen in die Landwirtschaft. Dazu kommen noch andere Gelder, etwa für die Entwicklung des ländlichen Raums.

Die Frage liegt auf der Hand, würde dadurch ja plötzlich eine Menge Geld frei. Dadurch würde auch der Wettbewerb angekurbelt, weil dann die Marktpreise den tatsächlichen Produktionskosten entsprechen müssten. Mit einer Einigung unter den Mitgliedsländern und einer Mehrheit im Europäischen Parlament wäre eine Streichung natürlich möglich.

Das hätte aber auch erhebliche Nachteile. Viele Bauern in ganz Europa sind von den Förderungen abhängig, um ihre Betriebe rentabel betreiben zu können. Eine Streichung könnte das wirtschaftliche Überleben vieler Landwirte gefährden. Im schlimmsten Fall könnten ganze Regionen verarmen, da die Landwirtschaft vielerorts das Rückgrat des ländlichen Raums darstellt.

Zur gemeinsamen Agrarpolitik gehören auch Maßnahmen der Strukturpolitik, etwa im Bereich des Klimaschutzes. Auch gelten Mindeststandards in Bezug auf den Umweltschutz. Diese stünden bei einem Ende der Subventionen vielleicht neu auf dem Prüfstand – Stichwort Gentechnik und Pestizide.

Nicht zuletzt würde das Einstellen der Förderungen die Abhängigkeit von importierten Lebensmitteln erhöhen. Heimische Bauern, insbesondere kleinere Betriebe, wären mit ihrer eigenen Produktion vielfach nicht mehr konkurrenzfähig.

Abgeladene Heuballen, stinkende Misthaufen und brennende Autoreifen im Brüsseler Europaviertel: Viele Bauern und Agrarvertreter waren bei der Wahl ihrer Protestmethoden zuletzt nicht zimperlich. Der Druck wirkte: Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen höchstpersönlich kündigte Zugeständnisse an, etwa beim Thema Pestizidverbote. Die Kommission will sich kurz vor der EU-Wahl, so scheint es, nicht allzu sehr mit den Bauern anlegen.

Hat die Agrarlobby also zu viel Macht? Nun ja, eine starke Stimme und viel finanzielles Gewicht hat sie auf jeden Fall. Nicht zuletzt ernährt sie den ganzen Kontinent.

Bei der Frage etwa, ob Klimaschutz bei allen landwirtschaftlichen Förderungen ganz oben stehen sollte, ist die EU zögerlich. Aufgabe der Politik ist es, unterschiedliche Interessen abzuwägen und gemeinsame Lösungen zu finden. Das ist bisweilen mühsam. Das wissen am Ende aber auch die Bauern, die von Europa ebenso abhängen wie die europäischen Bürger von ihnen.

Text: Florian Bayer

Gängige Vorurteile

Die EU, das sind keine „Vereinigten Staaten von Europa“, in der eine Zentralregierung in Brüssel alles entscheidet. Sondern ein Verbund 27 autonomer Staaten, die beschlossen haben, bei bestimmten Themen zusammenzuarbeiten. Vor allem in der Wirtschaft, aber längst nicht nur dort.

Das Aushandeln von Kompromissen ist mühsam, aber in Demokratien notwendig. In der EU müssen sich Staaten von Portugal bis Bulgarien, von Finnland bis Zypern einigen, auch wenn sie sehr unterschiedliche Positionen haben.

All das muss übersetzt und verwaltet werden. In der EU-Kommission arbeiten rund 32.000 Menschen, im Europäischen Parlament etwa 8.000, im Rat der Europäischen Union rund 3.500. Alle EU-Institutionen zusammen, vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg bis zur Europäischen Zentralbank in Frankfurt, beschäftigen rund 80.000 Menschen.

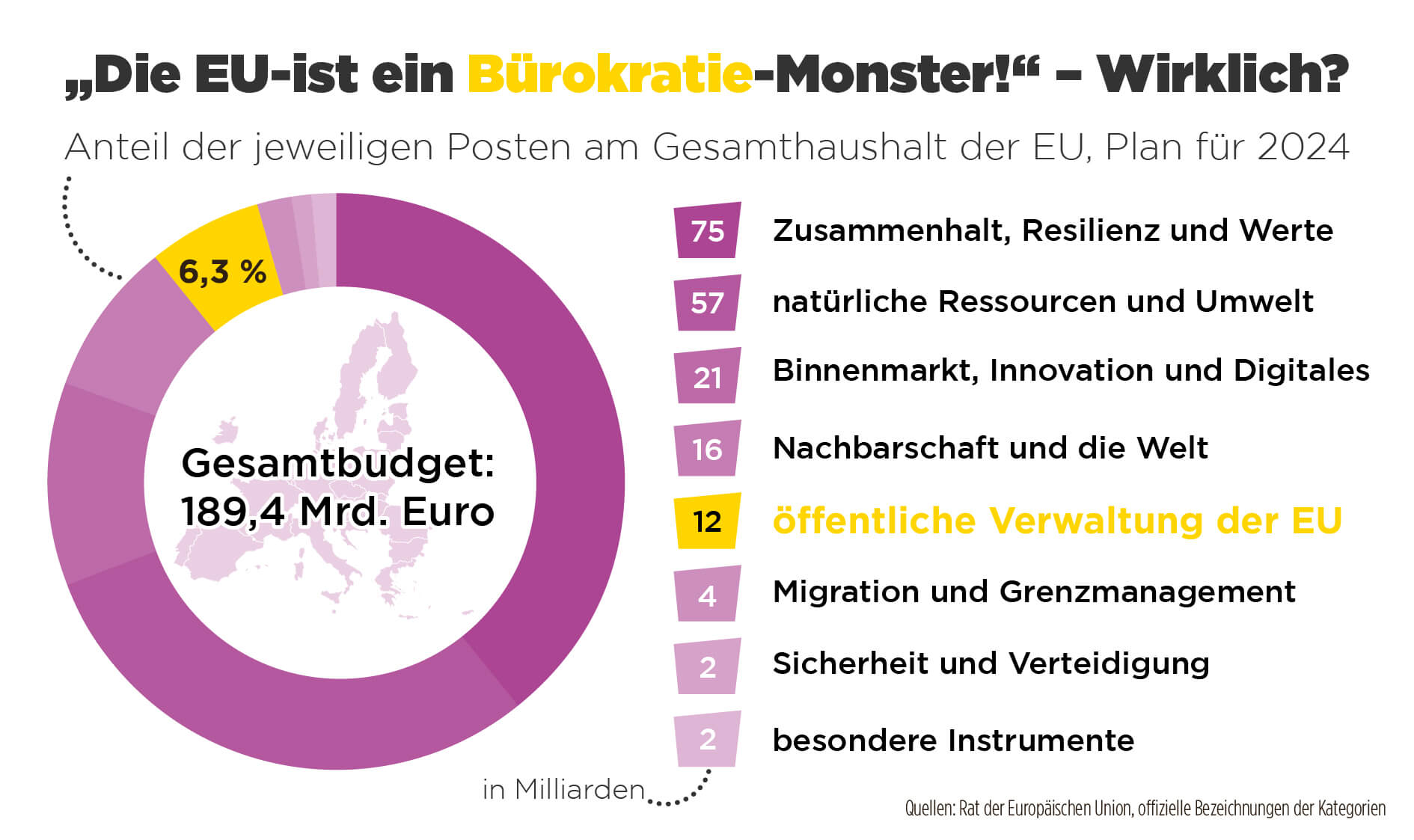

Das ist eine Menge – und auch wieder nicht. Allein die Berliner Stadtverwaltung beschäftigte 2023 rund 83.000 Mitarbeiter, wenn man die große Gruppe der Lehrer ausklammert. Nun verwaltet die EU keine Hauptstadt mit 3,8 Millionen Einwohnern, sondern einen Staatenverbund mit 450 Millionen Einwohnern. Die Verwaltungskosten der EU betragen nur etwa vier Prozent ihres Gesamtbudgets.

Schätzungen zufolge gehen 20 bis 30 Prozent aller nationalen Gesetze auf Entscheidungen der EU zurück. In manchen Bereichen ist der Anteil noch deutlich höher: In der Umweltpolitik und der Landwirtschaft etwa kommen rund drei Viertel aller nationalen Gesetze von der EU.

Schon längst haben EU-Entscheidungen Auswirkungen in unserem Alltag: Seit der Roaming-Abschaffung kann man im gesamten EU-Ausland ohne zusätzliche Kosten telefonieren. Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte haben Unionsbürger Anspruch auf medizinische Versorgung in der ganzen EU. Bei verspäteten Flügen greift der EU-weite Verbraucherschutz.

Strenge Standards sorgen für sichere und qualitative Lebensmittel. Umweltvorgaben verbessern unsere Luft- und Wasserqualität und dienen dem Klimaschutz. Studierende und Auszubildende können dank der Erasmus-Programme ins Ausland gehen. Die EU garantiert grundlegende Rechte – im Fall des Falles kann jeder vor den Europäischen Gerichtshof ziehen.

Natürlich gibt es auch umstrittene Entscheidungen, die heftig diskutiert werden und nicht allen gefallen. Das nun beschlossene Lieferkettengesetz etwa brauchte etliche Anläufe und mehrere Jahre. Nun gelang aber doch die Einigung.

Am 9. Juni werden die 720 (zuvor: 705) Abgeordneten im Europäischen Parlament (EP) gewählt. Sie sind in vielen einzelnen Parteien organisiert und repräsentieren unterschiedliche Wählergruppen. Durch die Wahl wird sichergestellt, dass die jeweiligen Perspektiven und Interessen Gehör finden. Auch werden darin alle Länder repräsentiert.

Trotzdem liegt die Wahlbeteiligung in den meisten Ländern unter der von nationalen Wahlen. Dies liegt wohl daran, dass Brüssel oft weit entfernt scheint und die Vorgänge dort kompliziert und abstrakt wirken, obwohl viele unseren Alltag beeinflussen.

Zudem leben wir in politisch turbulenten Zeiten, in der ein starkes und von möglichst von vielen Wählern legitimiertes Parlament wichtiger denn je ist. Denn die einzelnen Länder, auch Deutschland, sind zu klein, um auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen. Im gemeinsamen Verbund hat die EU ein stärkeres Gewicht.

Am 9. Juni haben Sie die Wahl.

Text: Florian Bayer

Credits

- Projektleitung: Justus von Daniels

- Texte: Florian Bayer, Ansbert Kneip

- Design: Maximilian Bornmann, Mohamed Anwar

- Redaktion: Justus von Daniels, Miriam Lenz

- Grafiken: Jonny Dehn, Alex Fürniß, Lukas Laureck