Achtung Barriere: Stadt als Gefahrenzone

von Janina Bauer und Hanna Fröhlich

Eigentlich betritt Elfie Grendene alleine keine Unterführungen mehr.

Muss sie es doch tun, dann geht die zierliche 89-Jährige mit der grossen Brille ein paar vorsichtige Schritte in den Tunnel.

Sie hält inne und schaut sich um. Der Ort ist für sie Gefahrenzone.

Eingeschränktes Licht. Velofahrer, die angeflitzt kommen. Die nah an ihr vorbeifahren – sie beinahe berühren. Die sie nicht hört und nicht sieht.

Grendene ist auf einem Auge ganz blind, mit dem anderen sieht sie noch rund zwanzig Prozent und sie hört fast nichts mehr. Die Einschränkungen ihrer Sinne sind nicht angeboren, sondern eine Alterserscheinung. Spazierte sie früher entspannt durch eine Unterführung hindurch, ist dies heute eine Herausforderung. „Ich bin heilfroh, wenn ich unverletzt wieder herauskomme“, sagt sie.

Schilderungen wie diese sind die Basis für die gemeinsam mit der Hochschule Luzern entwickelte Simulation mit Augmented und Virtual Reality, die unsichtbare Barrieren sichtbar macht. Für Dritte sonst nicht wahrnehmbar, schränken solche Hindernisse Grendene erheblich ein.

Auch die 42-jährige Petra Groth vermeidet Unterführungen wann immer möglich. Licht, das flackert, tut ihr in den Augen weh und die Akustik, die jedes Geräusch hallend wiedergibt, ist unangenehm für die Ohren – und das, obwohl sie draussen extra Kopfhörer trägt, um Geräusche zu dämpfen. Groth ist Autistin, Reize von aussen nimmt sie viel stärker wahr.

Eine lange Unterführung wirkt für sie endlos. Ein klaustrophobischer Albtraum.

Die beiden Frauen gehören zu den schätzungsweise 1,9 Millionen Menschen mit Behinderung, die in der Schweiz leben. Beiden Frauen sieht man ihre Einschränkung nicht auf den ersten Blick an. Für sie wurde vor über 20 Jahren das Behindertengleichstellungsgesetz eingeführt. Sein Ziel: eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen. Dazu gehört auch, sich sicher und autonom durch die Städte bewegen zu können.

Unsere Recherche zeigt: Der Alltag vieler Menschen mit Behinderung ist nach wie vor durch zahlreiche Hürden, Unsicherheit und Angst geprägt. Von Gleichberechtigung kann keine Rede sein.

Auf unserer interaktiven Rechercheplattform, dem CrowdNewsroom, hat CORRECTIV.Schweiz in den vergangenen Monaten Daten von 240 Betroffenen gesammelt. Wir haben die Daten ausgewertet, zahlreiche Gespräche mit Expertinnen und Interessenvertretern geführt und mit Betroffenen vor Ort gesprochen.

Im Mittelpunkt stand stets dieselbe Frage: Welche Hürden erschweren euch den Alltag? Hürden, die eigentlich längst abgebaut sein sollten.

Menschen mit Behinderungen sind eine heterogene Gruppe. Jede Krankheit, jede Einschränkung bringt ihre eigenen Hindernisse mit sich. Für unser Projekt haben wir uns auf drei Gruppen fokussiert: Menschen mit Sehbehinderung, autistische beziehungsweise neurodivergente Personen, Seniorinnen und Senioren. Auch innerhalb dieser Gruppen unterscheiden sich die Bedürfnisse. Unsere virtuelle Darstellung erhebt keinen allgemeingültigen Anspruch, sondern bildet die persönlichen Erfahrungen einiger Personen ab, darunter Elfie Grendene und Petra Groth.

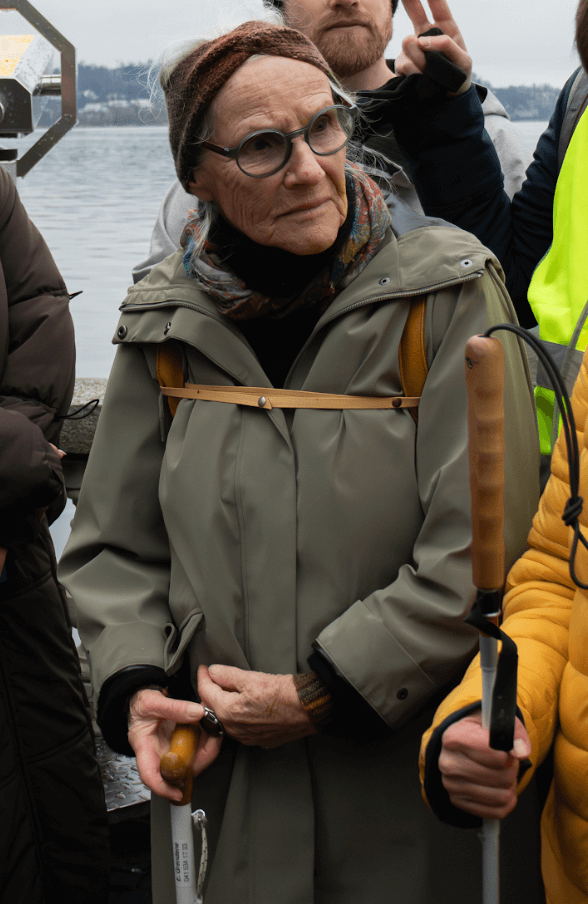

In ihrer Heimatstadt Luzern bewegt Elfie Grendene sich mit Vorsicht. Ist sie alleine unterwegs, trägt sie stets einen Blindenstock mit sich. Nicht, weil sie ihn selbst zwingend benötigt, sondern damit andere Menschen sie und ihre Einschränkung wahrnehmen.

Elfie Grendene ist auf einem Auge ganz blind, auf dem anderen sieht sie noch rund 20 Prozent. Durch die Stadt Luzern bewegt sie sich mit Stock.

Auch an Ampeln geht sie auf Nummer sicher. An stark befahrenen Strassen hört sie oft das Ampelsignal nicht. Und eine Vibration am Schalter gebe es nicht immer. „Auch wenn es um mich herum hektisch wird und andere schneller laufen: Ich warte länger und lasse die Autos durch“, sagt sie. Wirkt sie nach aussen ruhig, sieht es doch innen ganz anders aus: Ihr Stresspegel steigt in solchen Momenten.

Für die 61-jährige Kathrin Mederlet bedeutet eine Strassenüberquerung ebenfalls Stress. Aufgrund einer Optikusatrophie, einer Erkrankung des Sehnervs, sieht sie unscharf. Auf die andere Seite geht sie nur dann, wenn es ein Vibrationssignal gibt. Sie läuft dann zügig und hebt ihre Hand in Richtung Autos.

Mederlet kann aufgrund ihrer Einschränkung das Ampelmännchen nicht erkennen. Schaltet es auf Rot, während sie noch über die Strasse geht, bekommt sie das vor allem wegen der hupenden Autos mit. Kathrin Mederlet trägt zwar eine Brille, ansonsten sieht man ihr ihre Einschränkung nicht an.

Menschen mit Sehbeeinträchtigung benötigen an Ampeln mehr Zeit, um sich zu orientieren und das Gefühl zu bekommen, sicher die Strasse überqueren zu können. Im CrowdNewsroom von CORRECTIV.Schweiz bemängelten allein elf Personen aus der Stadt Luzern die kurzen Ampelphasen. Der Bericht unseres Medienpartners Zentralplus löste einen Vorstoss im Stadtparlament aus, der längere Grünphasen fordert.

Dass solche Forderungen erst im Jahr 2025 gehört werden, ist eigentlich ein Skandal. Denn die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung in der Schweiz hat Verfassungsrang. Artikel 8 der Bundesverfassung besagt: „Niemand darf diskriminiert werden […] wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.“

Vor über 20 Jahren wurde mit der Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes der Massstab für eine inklusive Gesellschaft gesetzt. Die Umsetzung der darin definierten Ziele geschah nur mangelhaft. Dafür wurde die Schweiz bereits von den Vereinten Nationen gerügt. Die Kritik der Uno geht sogar noch weiter: So fehlt es an einer grundsätzlichen Strategie zur Erreichung der Gleichstellung in allen Lebensbereichen.

Vergangenen Herbst übergab die Volksinitiative „Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)“, die von über 100’000 Menschen unterschrieben wurde, ihre Forderung nach einem Inklusionsgesetz ans Parlament. Doch der vom Bundesrat ausgearbeitete indirekte Gegenvorschlag, den er Ende Juni zur Vernehmlassung freigab, ist für Vertreter der Initiative eine Enttäuschung. „Das vorliegende Inklusionsgesetz ist eine verpasste Chance – es greift viel zu kurz. Wenn Bundesrat und Parlament nicht den Mut haben, die Forderungen von 1,9 Millionen Menschen mit Behinderungen nach echter Gleichstellung umzusetzen, zementieren wir Ausgrenzung statt sie zu überwinden“, wird Nationalrat Islam Alijaj (SP), Mitinitiant der Inklusions-Initiative, in einer Medienmitteilung zitiert.

Echte Gleichstellung: Das bedeutet auch, sich nicht über den Kopf von Betroffenen hinwegzusetzen. Eine junge Frau, die seit ihrer Geburt blind ist, erzählt CORRECTIV.Schweiz von einer Situation am Bahnhof. Sie hatte gerade das Bahnhofsgebäude in ihrer Heimatstadt verlassen, als ein fremder Mann sie am Arm nahm und führte. Ungefragt. Die junge Frau, die ihren Heimweg mit Hilfe eines Trainers auswendig gelernt hatte, kam so vom verinnerlichten Weg ab. Sie verlor die Orientierung. Danach, sagt sie, sei sie gefühlt stundenlang herumgeirrt.

Andere Betroffene berichten CORRECTIV.Schweiz von ähnlichen Vorfällen. Gemäss einer Berechnung des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen aus dem Jahr 2019 leben in der Schweiz ungefähr 377’000 sehbehinderte Personen.

CORRECTIV.Schweiz hat schweizweit dazu aufgerufen, Barrieren auf unserer interaktiven Karte einzutragen. Zusammengekommen sind mittlerweile rund 240 Einträge, täglich werden neue ergänzt. Vielen Hinweisen geht CORRECTIV.Schweiz im Rahmen von Recherchen nach, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Als weitere Barrieren geben uns sehbeeinträchtigte, alte oder hochsensible Personen bisher unter anderem folgende an:

Der Assistenzhund ist für viele blinde und neurodivergente Personen eine Entlastung. Doch mitgenommen werden kann er nicht überall hin: So gibt eine Frau aus Brienz an, dass ihr Assistenzhund nicht in die Bäckerei darf. Eine andere Frau aus Schlieren schildert, dass sie mit dem Hund nicht ins zweite Stockwerk einer Coop-Filiale kommt: „Hunde können wegen Verletzungsgefahr keine Rolltreppen benutzen. Das Coop Obergeschoss ist aber nur durch eine solche erreichbar. Da ich meinen Assistenzhund brauche, kann ich diesen Teil des Ladens nicht betreten.“

Verschiedene neurodivergente Personen nennen ausserdem das Läuten von Kirchenglocken als starke Belastung. So schildert eine Person: „Diese Glocken läuten besonders weit und laut über in der Stadt, sodass es unmöglich ist, den Lärm zu vermeiden.“ Das gelte für alle Kirchen in der Stadt. „Dieses Hindernis hat aus meiner Wohnungssuche in Bern eine unmögliche Hölle gemacht. “Sehr oft wird im CrowdNewsroom auch das nicht funktionierende Audiosignal an gewissen Ampeln angesprochen. Zudem erzählen Blinde und sehbeeinträchtigte Personen von fehlenden oder zum Teil dreckigen oder kaputten Leitlinien. Manchmal stünden selbst Parkschilder mitten darauf.

Wenn Petra Groth aus dem Haus geht, trägt sie immer Kopfhörer. Darüber meist eine Schirmmütze und praktische Kleidung. Sie muss vorbereitet sein auf alles, was ihr draussen passieren könnte. Reize, die an anderen Menschen spurlos vorbeigehen, versetzen das Gehirn der 42-jährigen Autistin in Alarmbereitschaft.

Petra Groth ist Autistin. Sie verlässt das Haus nie ohne Kopfhörer. Diese machen laute Geräusche um sie herum erträglicher. Foto: Hochschule Luzern

„Alle Geräusche“, sagt sie, „verursachen Stress, auch körperlich.“ Eine stark befahrene Strasse, das Stimmengewirr der Menschen in der Innenstadt. Manchmal, wenn der Stress zu viel wird, fängt ihr Pulli an zu kratzen, obwohl er das vorher nicht getan hat. Dann fühlt es sich so an, als würde die gesamte Umgebung auf einmal auf sie einprasseln. Sie sieht dann nur noch manche Sachen scharf, andere nimmt sie nicht mehr wahr.

Besonders heftig reagiert sie auf plötzlich auftauchende Geräusche. Kindergeschrei zum Beispiel, oder ein Presslufthammer. „Es fühlt sich an, als würde ich angegriffen“, sagt sie.

Unerwartet auftauchende Baustellen, die ihren geplanten Weg blockieren und auch noch laut sind, führen bei Groth unmittelbar zur Orientierungslosigkeit. Manchmal kehrt sie dann an Ort und Stelle um und geht wieder nach Hause. Solche Vorfälle versucht sie zu vermeiden, indem sie vorher ihren Weg auf Google Maps nach Baustellen absucht. Die sind darauf jedoch nicht immer zu erkennen.

In einer Pilotrecherche in Luzern erproben das gemeinnützige Medienhaus CORRECTIV.Schweiz und die Hochschule Luzern mit dem Medienpartner Zentralplus einen AR-gestützten Journalismus mit der Bevölkerung, der durch das Zusammenspiel einer digitalen Beteiligungsplattform, dem CrowdNewsroom, und dem Einsatz von Augmented Reality entsteht. Unser Ziel: die Voraussetzungen zur Mitgestaltung der eigenen Heimatstadt massgeblich zu verbessern. Die Recherche wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung.

Zum Auftakt gingen wir dahin, wo die Menschen die Barrieren erleben: Im Rahmen eines PopUps auf dem Löwenplatz konnten Betroffene auf niedrigschwellige Art und Weise mitteilen, wo sie in Luzern Barrieren erfahren: auf einem interaktiven Datentisch, handschriftlich an speziellen Plexiglaswänden, auf dem eigenen Mobiltelefon oder einfach im Gespräch. Auf der digitalen Karte des CrowdNewsrooms sind diese Barrieren für jeden und jede abrufbar.

Unter jenen, denen das Leben durch unsichtbare Barrieren besonders erschwert wird, sind Menschen mit Sehbehinderung, Personen im Rollstuhl, ältere, hochsensible und autistische Personen. Sie haben uns beim Spazieren erzählt, wo sie Barrieren im Alltag vorfinden.

Im Rahmen der Recherche haben wir ausserdem mit verschiedenen Interessensorganisationen und NGOs gesprochen. Darunter sind Access for all, Pro Infirmis, Inclusion Handicap, Procap Zentralschweiz, der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV), Autismus Schweiz, Cerebral Zentralschweiz, Hindernisfrei Bauen Luzern, Reporter:innen ohne Barrieren und viele weitere. Wir danken den Betroffenen ausdrücklich für Ihre aktive Mitwirkung!

Hochsensible Menschen wie Petra Groth sind nicht die einzigen, denen Geräusche Mühe bereiten. Verschiedene Studien legen nahe, dass mit steigendem Alter die Geräuschempfindlichkeit zunimmt. Das geht auch Elisabeth Rudolf so. Sie leidet unter Alltagsgeräuschen: Musik in Läden, dem Laubbläser auf der Wiese. Kann sie einem Geräusch nicht entkommen, wie zum Beispiel einem lauten Telefonat im Zug, wird es zur Qual. „Lärm stresst mich, er überfordert und ermüdet mich“, sagt sie.

Gleichzeitig leiden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Europa 23,4 Prozent der über 70-Jährigen an altersbedingtem Hörverlust, bei den 80-Jährigen sind es fast doppelt so viele. Auch in der Schweiz betrifft das viele, eine von ihnen ist Elfie Grendene. Beide Einschränkungen, von Sicht und Gehör, traten bei ihr erst mit dem Alter auf. Die Folgen sind weitreichend: Die Höreinschränkung erschwert unter anderem soziale Interaktionen. Laut WHO fühlen sich Betroffene oft isoliert.

Viele der Senioren und Seniorinnen, mit denen CORRECTIV.Schweiz gesprochen hat, fühlen sich im Alltag unsicher. Da sind die sozialen Ängste einerseits, aber auch die Angst, nicht mehr in der immer schneller werdenden Gegenwart mitzukommen. Im Kopf, weil sie all die digitalen Anwendungen, wie zum Beispiel Ticketautomaten, nicht verstehen. Und körperlich, weil sie langsamer zu Fuss unterwegs sind, beispielsweise nicht schnell genug über die Ampel kommen. Genau wie blinde Menschen würden auch die Älteren von längeren Ampelphasen profitieren.

Einige der Befragten geben an, nach Einbruch der Dämmerung das Haus überhaupt nicht mehr zu verlassen. Sie haben Angst, überfallen zu werden, wehrlos zu sein. Bis vor wenigen Jahren lebte die 74-jährige Elisabeth Rudolf im Luzerner St.Karli-Quartier. Wenn sie am Abend aus der Stadt nach Hause ging, lief sie lieber einen Umweg, anstatt den direkten Weg durch die Unterführung bei der Geissmattbrücke. Die Unterführung ist besonders lang.

Ihre Angst, damals wie heute: Würde man dort um Hilfe rufen, würde es niemand hören. Sollte ein Übergriff stattfinden, dann dort, glaubt sie.

Senioren und Seniorinnen erzählen auf einem Spaziergang durch ihr Quartier von ihren Ängsten. Foto: Hochschule Luzern.

Angst, Stress, Panik: Meistens sieht man den Menschen ihre Emotionen nicht an. Oft genauso wenig wie ihre Behinderung. Georg Mattmüller, seit Jahren Geschäftsführer beim Behindertenforum in Basel, sagt, die fehlende Sichtbarkeit führe dazu, dass Menschen, deren Behinderung nicht sofort erkennbar ist, weniger Akzeptanz und Verständnis erfahren. Nicht nur auf der Strasse, sondern auch von den Verwaltungen.

„Auch das noch?“ – eine Reaktion, die Georg Mattmüller häufig von Beamten hört, wenn er für den Abbau von Barrieren lobbyiert. Mattmüller sagt, die Anforderungsmatrix sei sehr unterschiedlich, je nach Behinderung. Bei den Verwaltungen führe das zu Widerwillen.

„Ist ja nicht so tragisch. Sie kommen ja ins Gebäude rein!“ – von diesem Satz berichtet Anja Reichenbach, die für die Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) arbeitet und selbst mit Sehbehinderungen lebt. Sie sagt: „Die Angst vor einem weissen Raum ist schwerer nachzuvollziehen als die Situation einer Person im Rollstuhl, die keine Treppe hochkommt.“ Bedürfnisse von neurodivergenten Personen würden bei den Verwaltungen weniger ernst genommen als jene von Menschen im Rollstuhl.

Doch das fehlende Verständnis ist nur die Spitze des Eisbergs. Georg Mattmüller und Anja Reichenbach sind sich einig darin, dass das grosse Problem die gesetzlichen Lücken sind, insbesondere im Bauwesen. Dort gebe es bisher konkrete Gesetze und Normen nur für Menschen mit Mobilitäts-; Seh-; und Hörbehinderung. Für alle anderen nicht.

Laut dem Bundesrat ist das oberste Ziel des Behindertengleichstellungsgesetzes, Rahmenbedingungen zu schaffen, „welche die Unabhängigkeit Behinderter von der Hilfe durch Drittpersonen erlauben und damit vom Gefühl befreien, von anderen Personen abhängig zu sein.“

Fast alle Personen in diesem Text sind in ihrem Alltag auf die Hilfe Dritter angewiesen. Auf die vor mehr als zwanzig Jahren versprochenen Rahmenbedingungen, die das ändern sollen, warten sie bis heute vergeblich.

Hinweis: Dieser Text erscheint auch in einfacher Sprache.

https://hsludk.ch/achtungbarriere/

Und über diesen QR-Code kann die Anwendung auf dem Handy ausprobiert werden.

Credits

- Text und Recherche: Janina Bauer und Hanna Fröhlich

- Redaktion: Marc Engelhardt

- Forschungsteam: Christoph Schneider, Nadine Grabmaier, Leander Schneeberger, Christian Schnellmann und Tobias Matter (Hochschule Luzern – Design Film Kunst, Forschungsgruppe Visual Narrative)

- Faktencheck: Sven Niederhäuser

- Kommunikation: Charlotte Liedtke

- Design: Mohamed Anwar, Philipp Waack

- Gefördert von der Gebert Rüf Stiftung

- Veröffentlicht am: 10. Juli 2025