„Jede Minute wird in Europa ein Gebäude zerstört“

Die EU will Millionen alter Gebäude sanieren lassen. Doch häufig passiert das Gegenteil: bestehender Wohnraum wird abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Wie viel genau abgerissen wird, ist aktuell ein blinder Fleck. CORRECTIV will die Datenlücken schließen.

Der Abriss von Gebäuden verursacht Krach, er wirbelt Staub auf – und doch bleibt er europaweit politisch weitgehend unsichtbar. Derzeit gebe es „keine offiziellen Daten auf EU-Ebene zur Anzahl der abgerissenen Gebäude”, teilt die EU-Kommission auf Anfrage von CORRECTIV.Europe mit.

Dabei haben Abriss und Neubau gravierende Folgen für Klima und Natur, aber auch für Mieterinnen und Mieter. „Die Baubranche treibt die Klimakrise voran und sie hat auch einen großen Anteil an der Wohnungskrise in Europa“, sagt Ciarán Cuffe, der Ko-Vorsitzende der Grünen im EU-Parlament auf Anfrage von CORRECTIV.Europe. „Zu viele Gebäude werden grundlos abgerissen. Diese Häuser könnten Menschen ein Zuhause geben, wenn wir sie sanieren würden, statt sie abzureißen.“

Die EU und die Mitgliedsstaaten müssten bessere Daten liefern, fordert Cuffe. Nur so könne es einen besseren Überblick über das Ausmaß des Abrisses und den Zustand des Gebäudebestands in Europa geben. „Erst dann werden wir wegkommen vom Abriss und hin zu mehr Renovierungen“, sagt Cuffe.

Bis 2030 sollen in der EU 35 Millionen Gebäude saniert werden

„Die gebaute Umwelt ist der größte Energieverbraucher in der EU“, schreibt die EU-Kommission in einer Bestandsaufnahme. „Insgesamt sind Gebäude in der EU für 40 Prozent unseres Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich, die hauptsächlich durch Bau, Nutzung, Renovierung und Abriss entstehen.“

Die Baubranche setzt riesige Mengen Treibhausgase frei, insbesondere durch die energieintensive Produktion von Stahl, Beton und anderen Baumaterialien. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schätzt, dass durch Abriss und Neubau allein in Deutschland jährlich 3,3 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Durch Sanierungen ließen sich die Klimagasemissionen um ein Drittel reduzieren. Als Faustregel gelte laut DUH: „Aus ökologischer Sicht ist es fast immer sinnvoll, ein Bestandsgebäude zu erhalten und energetisch zu sanieren, statt es für einen energieeffizienteren Neubau abzureißen.“

Hinzu kommt: Wenn bestehender Wohnraum abgerissen und stattdessen neu gebaut wird, verlieren in vielen Fällen vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen ihr Zuhause. Gleichzeitig steigen die Kosten für Mieten und Heizen. Eine Recherche von CORRECTIV.Europe zeigt: Millionen Menschen in Europa frieren, weil sie sich das Heizen nicht leisten können.

Abriss: Der Elefant im Raum

Die EU hat den Umbau des Gebäudesektors als zentralen Baustein ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ausgemacht, verankert im Green Deal. Mit ihrer „Renovierungswelle“ will die EU bis 2030 europaweit 35 Millionen Gebäude energetisch sanieren lassen. Dächer und Fassaden sollen gedämmt, alte Fenster gegen besser isolierte ausgetauscht werden. Außerdem soll die Strom- und vor allem die Wärmeversorgung im Gebäudesektor auf erneuerbare Energie umgestellt werden.

Die Zeit drängt. Europaweit sind Kitas, Schulen, Krankenhäuser und andere Teile der öffentlichen Infrastruktur zunehmend marode. Auch private Wohnhäuser und Bürogebäude kommen immer mehr in die Jahre.

Doch überraschenderweise fällt in der Debatte ein Massenphänomen meist aus dem Blick: Abriss und Neubau. Statt sie zu sanieren, werden in Europa jedes Jahr hunderttausende Häuser abgerissen, um sie durch Neubauten zu ersetzen.

Der Sanierungsstau gefährdet Europas Klimaziele

Bislang sind drei Viertel aller Gebäude in Europa “nicht energieeffizient”, schreibt die EU-Kommission in ihrer Bestandsaufnahme. „Das bedeutet, dass ein Großteil der verbrauchten Energie ungenutzt bleibt”, so die Kommission.

Doch bei der Sanierung ihrer Gebäude hinken die Mitgliedstaaten den Zielen der EU weit hinterher. Die EU-Kommission geht davon aus, dass „die jährliche energetische Renovierungsrate mit ein Prozent nach wie vor sehr niedrig“ ist. Die jüngsten Daten zur Sanierung des europäischen Gebäudebestands, die einen Vergleich zwischen allen EU-Staaten erlauben, stammen allerdings noch aus dem Jahr 2016. Aktuell schwanken die Werte in den Mitgliedsstaaten laut Schätzungen der EU-Kommission zwischen 0,4 und 1,2 Prozent.

Die Sanierungsrate müsste verdreifacht werden

„Beim derzeitigen Tempo würde die Dekarbonisierung des Gebäudesektors Jahrhunderte dauern“, heißt es in der überarbeiteten EU-Richtlinie über die Gebäudeenergieeffizienz. Um bis Mitte des Jahrhunderts die verbleibenden 75 Prozent des europäischen Gebäudebestands energetisch zu modernisieren, müsste sich die Sanierungsquote in etwa verdreifachen – von aktuell rund einem Prozent auf drei Prozent.

Das fordert auch der Industrieverband Efficient Buildings Europe bereits seit 2011. Unter dem Slogan „Renovate Europe“ vereint die Lobbyorganisation Großkonzerne wie BASF und den französischen Baustoffriesen Saint-Gobain ebenso wie den Fensterhersteller Velux oder die Dämmstoffparte der Knauf Gruppe.

In einer Studie von 2022 berechnete der Industrieverband, wie sich Sanierungen auf den Arbeitsmarkt auswirken: Demnach schaffe jede Millionen, die in die verbesserte Energieeffizienz des Gebäudebestands investiert wird, durschnittlich 19 vorwiegend lokale Jobs im Baugewerbe, wodurch die „wirtschaftliche Dynamik“ in der EU ankurbelt werde.

Sanierung sinnvoller als Neubau

Während die Sanierungsziele der EU in weiter Ferne liegen, wird massenhaft bestehender Wohnraum abgerissen – um ihn durch Neubauten zu ersetzen. Wie viele Gebäude allerdings tatsächlich abgerissen werden, kann die EU nicht sagen. Eine Erfassung abgerissener Gebäude sei „selten und nicht harmonisiert“, teilt die Pressestelle der EU-Kommission auf Anfrage von CORRECTIV.Europe mit. „Nur wenige nationale Statistikämter stellen solche Daten zur Verfügung – und diese sind in der Regel nicht in offenen Datensätzen öffentlich zugänglich.”

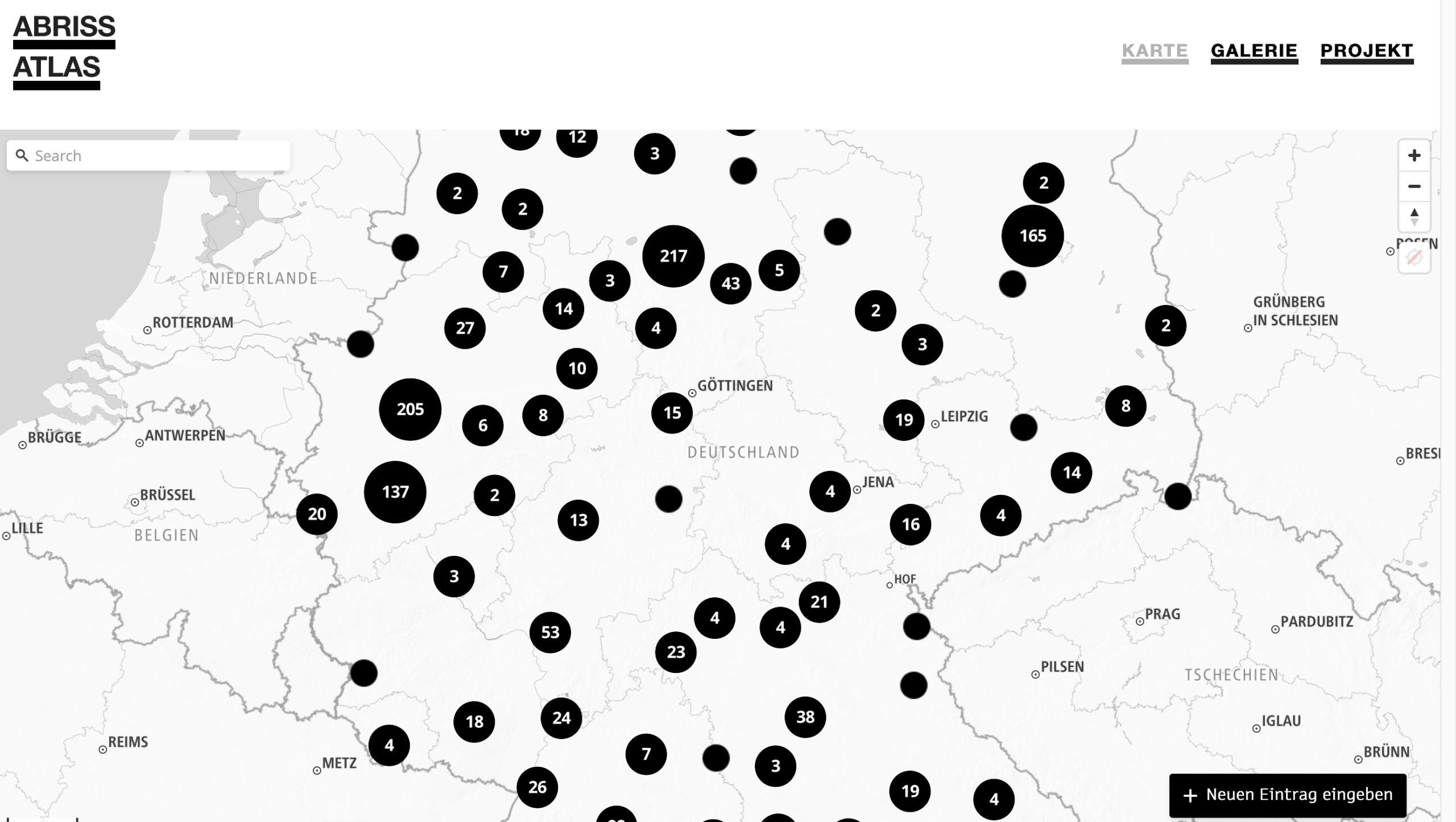

Zusammen mit Medienpartnern in anderen Ländern hat CORRECTIV deshalb das Projekt Demolition Atlas Europe gestartet. Denn erst, wenn umfassende Daten vorliegen, lassen sich das wahre Ausmaß und die Auswirkungen von Abriss und Neubau in Europa beziffern. Im Abriss Atlas sammeln wir gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu abgerissenen Gebäuden oder geplanten Abrissen – in Deutschland und in der Schweiz.

Abriss Atlas: Wo wird abgerissen? Wer profitiert und wer verliert?

In Deutschland meldete das Statistische Bundesamt zuletzt 12.600 abgerissene Gebäude im Jahr 2022, wodurch 16.500 Wohnungen verloren gingen. Wo genau diese abgerissenen Gebäude sich befanden, bleibt intransparent – ebenso der Grund für den Abriss.

Abrisse sind in den meisten Fällen nicht genehmigungspflichtig. Nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe liegt die Dunkelziffer deshalb wesentlich höher, als es die offiziellen Angaben vermuten lassen. Auch in den meisten anderen Ländern Europas fehlen genaue und vor allem lokale Zahlen zu Gebäudeabrissen.

Um diese Lücke zu schließen, dokumentiert CORRECTIV im Abriss Atlas gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern den Abriss von Gebäuden: zunächst in der Schweiz und in Deutschland, nun gemeinsam mit Partnermedien auch europaweit im Demolition Atlas Europe. Schicken Sie uns Informationen zu abgerissenen Gebäuden oder einem geplanten Abriss: ganz einfach auf unserer Karte einen neuen Eintrag erstellen.

Der Trägerkreis des Abriss Atlas besteht aus einer Reihe von Vereinen und Institutionen. Dazu zählen unter anderem die Deutsche Umwelthilfe und Architects for Future. Beide fordern seit Langem ein Umdenken: Sanierungen statt Abriss.

Der Verein Architects for Future gehört zu den Initiatoren der Kampagne HouseEurope!, die diese Forderung mit einer Unterschriftensammlung auch auf europäischer Ebene erhebt. Im Text kommt der Architekt Olaf Grawert zu Wort. Er ist einer der Initiatoren von HouseEurope!

Die Bürgerinitiative HouseEurope! hat im Frühjahr diesen Jahres eine Bilanz des Abrisswahns erstellt. Das Ergebnis ihrer Berechnungen: „In Europa wird jede Minute ein Gebäude zerstört.“

Wenn dieser Trend anhält, werden in Europa bis zur Mitte des Jahrhunderts zwei Milliarden Quadratmeter Wohnfläche vernichtet, so die Berechnung der Kampagne weiter. Zum Vergleich: Das ist etwa die Hälfte des Wohnraums, der in Deutschland insgesamt zur Verfügung steht. „Stattdessen werden wir Milliarden Quadratmeter neuer Fläche als Ersatz für das bereits Vorhandene gebaut haben“, so die Initiatoren der Kampagne.

Kampagne fordert: weniger abreißen, Sanierungen fördern

Während einige wenige von diesem massenhaften Abriss profitieren, zahle die Allgemeinheit den Preis – und zwar in Form von „steigenden Mieten und steigenden Temperaturen“, heißt es weiter auf der Webseite zur Kampagne HouseEurope!.

Der Architekt Olaf Grawert ist einer der Initiatoren der Kampagne. Der 38-Jährige kommt aus Österreich, lehrte zuletzt an der ETH Zürich und wohnt in Berlin. Von seinem Schreibtisch aus fällt sein Blick auf einen Riegel von Plattenbauten im Bezirk Lichtenberg, im ehemaligen Ostteil der Stadt. Nach der Wende standen hier viele Gebäude leer, der Verfall setzte ein. Das Architekturbüro, in dem Olaf Grawert Partner ist, wollte zeigen, dass sich selbst solche Ruinen nicht nur retten, sondern in Wert setzen lassen – „sofern man nicht allein den Profit zu Grunde legt”, sagt Grawert.

Bürogebäude zu Wohnraum umbauen

Die Wahl fiel auf eine alte Fabrik in Lichtenberg. „Nach dem Fall der Mauer zeigte niemand Interesse an dem Gelände und die Fabrik verfiel“, erinnert sich Grawert. „Nur die beiden Betontürme blieben stehen, weil ihr Abbruch zu teuer und aufwändig war.“ Heute beherbergt der ehemalige Siloturm eine Werkstatt, ein Archiv und Arbeitsräume, in denen junge Gestalter und Handwerker neue Formen des Bauens und Sanierens erproben.

„Es gibt viele weitere Projekte, die das umsetzen, was wir uns vorstellen“, betont Grawert. „Beispielsweise Umbauten von Bürogebäuden in Wohnen, Umbauten von Lagerhallen in Wohnen, aber auch Umbauten von Einfamilienhäusern, die abgerissen hätten werden sollen.“

Credits: Anne Lacaton & Jean Philippe Vassal, Frédéric Druot, Christophe Hutin.

Foto: Philippe Ruault

Foto: Philippe Ruault

Die Folgen von Abriss und Neubau seien den meisten Menschen noch immer kaum bewusst, meint Grawert. „Das Grundproblem ist versteckt, und es ist total faszinierend, warum niemand darüber spricht“, sagt er. „Die Leute denken, wir reißen die Häuser ab, weil sie alt und schlecht sind, aber das stimmt gar nicht. Der Grund, weshalb sie abgerissen werden, ist oft ein ganz anderer: Profit.“

„Es gibt für Investoren einen großen Anreiz, Gebäude abzureißen“

Grawert verweist auf das Beispiel eines fast leer stehenden Wohngebäudes in Berlin-Friedrichshain: Die Eigentümer, eine Immobiliengesellschaft aus Luxemburg, lassen das Gebäude verfallen. „Sie sehen den Profit, der nach Abriss und Neubau wartet und haben kein Interesse zu renovieren“, ist Grawert überzeugt. „Da fehlen nicht nur die Anreize, sondern auch die Konsequenzen, wenn man die Verantwortung und Verpflichtung, die mit Eigentum einhergeht, nicht ernst nimmt.“

Laut der Unternehmensberatung McKinsey fließt fast die Hälfte des globalen Kapitals in Immobilien und Bauland. Vor allem Wohngebäude seien begehrte Anlageobjekte, so die Immobilienberatungsgesellschaft Savillis: Rund drei Viertel der weltweiten Investitionen im Immobiliengeschäft stecken demnach in Wohngebäuden – im Summe sind das fast 250 Billionen Euro.

Allerdings überstiegen diese Zahlen den realen Wert der Immobilien um ein Vielfaches, kritisiert Grawert. Selbst wenn der Bauherr hohe Investitionskosten habe, ergebe sich durch die Logik von Abriss und Neubau eine lukrative Wertsteigerung, erklärt er. Oft sei allein das Grundstück mehr Wert als das Gebäude, das darauf steht. Wenn bestehende Wohngebäude abgerissen werden, um sie durch einen Neubau zu ersetzen, ließen sich deutlich höhere Mietpreise einfordern. „Allein die gesteigerte Gewinnerwartung durch die zu erwartende Mietpreissteigerung erhöht den Wert der Immobilie auf dem Papier um ein Vielfaches”, sagt Grawert. „Der fiktive Gebäudewert dient den Investoren, um noch mehr Geld bei Banken zu leihen. Es gibt also für Investoren einen großen Anreiz, Gebäude abzureißen und neu zu bauen.“

Drei konkrete Forderungen für mehr Sanierungen und Umbau statt Abriss

Die gemeinnützige Initiative HouseEurope! formuliert drei konkrete Forderungen, damit in Europa mehr Gebäude renoviert und umgebaut werden – und weniger abgerissen. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, sammelt die Initiative in ganz Europa Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern. Sie sollen dem EU-Parlament überreicht werden, mit dem Appell, die Forderungen in konkrete Gesetze zu übertragen.

„Wir fordern Steuerermäßigungen für alle Materialien und die Arbeit aller, die an Renovierungen beteiligt sind“, sagt Grawert. „Wir wissen, dass das funktioniert, denn manche Länder oder Kommunen machen das schon vor.“ Als Beispiele zählt er Italien, Frankreich, Belgien und Luxemburg auf. „Wenn ich beispielsweise in Frankreich eine Wohnung nachhaltig renoviere, dann kostet die Arbeit und das Material für die Renovierung 15 Prozent weniger als die Arbeiten im Neubau.“ Außerdem müssten Fördergelder, die derzeit in den Neubau fließen, in die Sanierung bestehender Gebäude umgelenkt werden.

Handwerk bevorzugt Umbau statt Neubau

Generell fließe bei Renovierungen das Geld eher in die Arbeit, bei Neubauten ins Material, so Grawert. „Mit Renovierungen und Umbauten verdienen vor allem Betriebe vor Ort – und zwar mehr als mit Neubauten. Es erfordert mehr Überlegungen und Fähigkeiten.” Deshalb könnten Handwerker höhere Honorare verlangen, die ihre Arbeit wieder mehr wertschätzen, betont Grawert. „Der Umbau kostet nicht mehr oder weniger als der Neubau – das Geld wird einfach anders ausgegeben.”

Tatsächlich ergab eine Umfrage unter Handwerksbetrieben in Deutschland, dass fast 80 Prozent von ihnen Sanierungsarbeiten dem Neubau vorziehen. Die Ergebnisse der Umfrage, veröffentlicht im „Baukultur-Bericht” der Bundesstiftung Baukultur, liefern noch weitere spannende Einblicke: So erwirtschaften die meisten Betriebe den Großteil ihres Umsatzes – über 70 Prozent – schon jetzt mit Umbauten und Sanierungen. Nur 15 Prozent der Befragten gaben an, dass der Neubau ihrer Meinung nach in den nächsten zehn Jahren für ihr Unternehmen besonders wichtig werde – 85 Prozent hingegen sahen ihre Zukunft wiederum im Umbau und der Sanierung bestehender Gebäude.

„Welche Gebäude schützen wir und welche nicht?“

Außerdem fordert die Initiative HouseEurope! europaweit einheitliche Standards zur Bewertung des Gebäudebestands. „Wir dürfen alte Gebäude nicht als Ruinen betrachten, sondern als potentielle Wertobjekte“, ist Grawert überzeugt. Bei denkmalgeschützten Gebäuden sei es in der Regel genau umgekehrt. Für Grawert ergibt sich daraus eine wegweisende Frage: „Welche Gebäude schützen wir und welche nicht?“

Im Vergleich zur Finanzierung für einen Neubau sei es schwieriger, von einer Bank einen Kredit für ein Umbauprojekt zu erhalten, kritisiert Grawert. Banken würden bei der Kreditvergabe meist nur die Risiken sehen und nicht die Potentiale, die im Bestand stecken. Deshalb sei die Finanzierung für Neubau aktuell günstig, für Renovierungen hingegen vergleichsweise teuer. „Und trotzdem wird renoviert, weil es sich rechnet“, sagt Grawert. „Es würde aber noch besser gehen, wenn wir Renovierungen und Umbauten auch gesetzlich stärken, gleichstellen und fördern.“

Ein Preisschild für graue Energie

Drittens fordert HouseEurope! ein Preisschild für die Energie und die Klimaemissionen, die beim Abriss eines Gebäudes vernichtet werden. „In jedem Gebäude steckt eine Menge Energie und CO2“, sagt Grawert. Der Fachbegriff lautet graue Energie. „Aber bislang hat diese im Bestand gebundene Energie keinen Wert”, beklagt Grawert. „Wer ein bestehendes Gebäude abreißt und die darin enthaltene Energie verschwendet und wegwirft, sollte dafür bezahlen”, argumentiert er. Dadurch werde eine Sanierung in vielen Fällen günstiger als Abriss und Neubau.

Mit der Forderung, die graue Energie im Gebäudebestand stärker zu berücksichtigen, sind Grawert und HouseEurope! nicht allein. „Wissenschaft und Umweltverbände sind sich einig, dass auch die Herstellungsemissionen bei der Gebäudeplanung berücksichtigt werden müssen“, heißt es in einem Gutachten, das die Bundesstelle für Energieeffizienz im vergangenen Jahr herausgegeben hat.

Andere Länder gehen voran

Weiter zählt das Gutachten mehrere europäische Länder auf, die bereits konkrete Pläne vorgelegt oder sogar schon verpflichtende Regelungen zur Durchführung umfassender Ökobilanzen im Gebäudesektor eingeführt haben: In Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und in Schweden sind entsprechende Verpflichtungen bereits in Kraft, in Finnland sei dies für 2025 geplant.

Olaf Grawert rechnet mit einer verbindlichen CO2-Bepreisung für den Gebäudebestand in ganz Europa. „Genau das wird bald kommen“, sagt er mit Blick auf die überarbeitete EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD). Tatsächlich schreibt die Richtlinie vor, dass ab 2028 bei Neubauten die Emissionen aus dem Bau und den verwendeten Materialien verbindlich in die Klimabilanz einfließen müssen. Darüber hinaus fordert die EPBD die Mitgliedsstaaten auf, in Zukunft auch die graue Energie ihres Gebäudebestands zu erfassen.

Wirtschaftsministerium hält sich zur Sanierungs-Strategie bedeckt

Damit europaweit endlich mehr und schneller saniert wird, sollen alle Mitgliedsstaaten die Vorgaben aus Brüssel bis Ende Mai 2026 in nationales Recht überführen. In Deutschland ist dafür das Bundeswirtschaftsministerium federführend verantwortlich. Wie genau die Bundesregierung die Vorgaben aus Brüssel umsetzen will, dazu hält sich das Ministerium auf Anfrage von CORRECTIV.Europe allerdings bedeckt: „Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihnen aufgrund der laufenden Arbeiten derzeit keine weiteren Details nennen können“, so eine Sprecherin des Ministeriums. Sie betont zwar: „Für die Erreichung der Klimaziele trägt der Gebäudesektor einen wichtigen Beitrag bei.“ Allerdings verlange „der Koalitionsvertrag ein technologieoffeneres, flexibleres und einfacheres Gebäudeenergiegesetz.“ Eine echte Bauwende – weg vom Abriss, hin zu mehr Sanierungen – scheint sich damit in Deutschland zumindest nicht anzudeuten.

Text & Recherche: Marius Münstermann

Redigat: Elena Kolb

Datenvisualisierung: Luc Martinon

Faktencheck: Elena KolbDie Recherche wurde gefördert von JournalismFund Europe