„Importierter Antisemitismus“? Warum Fachleute Merz widersprechen

Bei seiner USA-Reise wurde Bundeskanzler Friedrich Merz vom TV-Sender Fox News auf vermehrte Straftaten gegen jüdische Menschen angesprochen. Merz erklärte, in Deutschland gebe es eine „Art importierten Antisemitismus mit der großen Zahl an Migranten“ seit 2015. Was sagen Statistiken und Fachleute dazu?

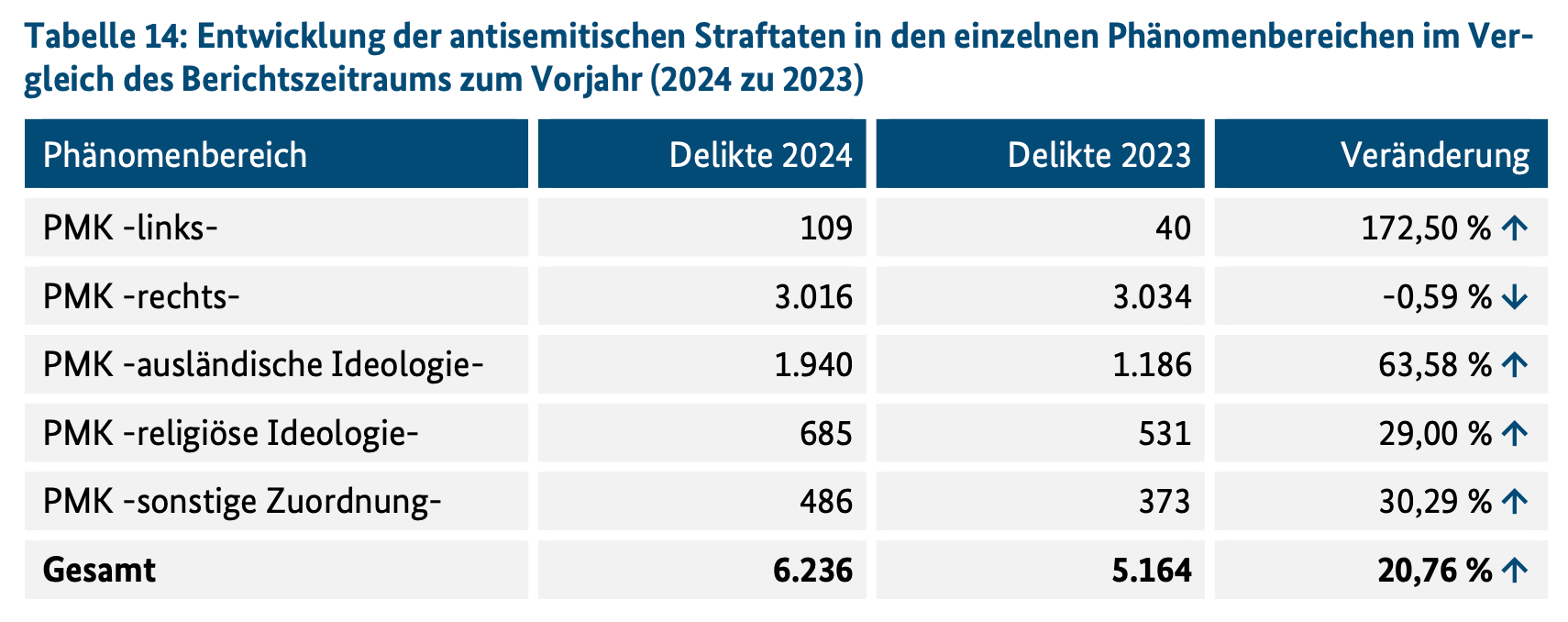

Antisemitische Straftaten haben 2024 einen neuen Höchststand erreicht. Das ist eine der Kernaussagen des Berichts zur politisch motivierten Kriminalität (PMK), den das Bundeskriminalamt (BKA) gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern (BMI) am 20. Mai 2025 veröffentlichte. Demnach gab es im vergangenen Jahr 6.236 Fälle, die höchste Zahl seit Beginn der Erhebung 2001. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias), kommt in seinem Bericht für 2024 auf 8.627 antisemitische Vorfälle.

Auf diesen Anstieg wurde Bundeskanzler Friedrich Merz während seiner USA-Reise Anfang Juni angesprochen. In einem Interview beim TV-Sender Fox News sagte er: „Offen gesagt haben wir mit der großen Zahl von Migranten, die wir in den letzten zehn Jahren aufgenommen haben, eine Art importierten Antisemitismus.“

„Importierter Antisemitismus“ – dieser Begriff ist nicht neu. Schon vor Jahren kursierte er in medialen und politischen Debatten. Demnach verbreitet sich Antisemitismus in Deutschland zunehmend oder sogar vorranigig bei Menschen mit Migrationshintergrund.

Doch stimmt das? Wir haben uns Kriminalitätsstatistiken und Studien angeschaut. Und wir blicken auf das Narrativ dahinter.

Die Zahlen aus dem Bericht zur politisch motivierten Kriminalität

Die bundesweiten Fallzahlen zur PMK erscheinen einmal jährlich, der Bericht lässt sich auf der Webseite des Bundeskriminalamtes herunterladen. Straftaten werden darin bestimmten Phänomenbereichen zugeteilt, die auf politischen Einstellungen beruhen („rechts“, „links“, „ausländische Ideologie“, „religiöse Ideologie“, „sonstige Zuordnung“).

Insgesamt gab es 2024 mehr als 80.000 politisch motivierte Straftaten, die Hälfte davon ist dem rechten Bereich zugeordnet (Seite 4). Die meisten Straftaten sind Propaganda-Delikte (37,1 Prozent), also das Verbreiten von Propagandamitteln oder Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, gefolgt von Sachbeschädigungen (21,4 Prozent), Beleidigungen (11,8 Prozent) und Volksverhetzungen (10,8 Prozent).

PMK: Die meisten antisemitischen Straftaten sind „rechts“ zugeordnet, gefolgt von „ausländischer Ideologie“

Die Fallzahlen werden bestimmten Ober- und Unterthemenfeldern (OTF und UTF) zugeordnet. OTF sind beispielsweise „Hasskriminalität“, „Verschwörungserzählung“ oder „Krisenherde/Bürgerkriege“. UTF sind beispielsweise „Islamfeindlich“, „Antisemitisch“, „Bundestagswahlen“ oder „Israel“ und „Palästina“.

Bei den antisemitischen Straftaten ergibt sich folgendes Bild: Knapp die Hälfte der Straftaten ist dem Phänomenbereich „rechts“ zugeordnet (48,4 Prozent), im Vergleich zum Vorjahr ist das ein minimaler Rückgang. An zweiter Stelle folgen mit 31,1 Prozent Straftaten im Bereich „ausländische Ideologie“ – das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um mehr als 60 Prozent. 2.832 der 6.236 antisemitischen Straftaten hatten mit den UTF „Israel“ und „Palästina“ zu tun (Seite 24).

Rias ordnet die meisten antisemitischen Vorfälle „antiisraelischem Aktivismus“ zu

Auch Rias – also der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus – ordnet, wenn möglich, antisemitische Vorfälle einem politisch-weltanschaulichen Hintergrund zu. Rias bündelt die Zahlen regionaler Meldestellen sowie eines Onlineportals. Ziel ist es, auch solche antisemitischen Vorfälle zu erfassen, die womöglich nicht strafbar wären – beispielsweise alltägliche Pöbeleien.

Bei den meisten, nämlich 57 Prozent, der mehr als 8.500 erfassten Fälle war dies 2024 nicht möglich, da entweder die Täterinnen oder Täter oder ihre jeweiligen Motivation unbekannt blieben. Bei den Vorfällen, die eindeutig einem politischen Hintergrund zugeordnet werden konnten, war der „antiisraelische Aktivismus“ mit einem Anteil von 26 Prozent die häufigste Kategorie, gefolgt von einem rechtsextremen Hintergrund in 6 Prozent der Fälle.

Kritik an den Statistiken der PMK- und Rias-Berichte

Sowohl an den Zahlen der PMK-Berichte als auch an den Rias-Berichten gibt es Kritik. So umfassen die Zahlen der PMK nur das Hellfeld an Straftaten, obwohl viele Vorfälle nicht angezeigt werden. Als Eingangsstatistik umfasst sie zudem auch Vorfälle, bei denen die Ermittlungen eingestellt werden. Ob es zum Beispiel zu einer Anklage oder einem Urteil kommt, wird nicht berücksichtigt. Weitere Verzerrungen ergeben sich durch mögliche falsche Zuordnungen zu den Phänomenbereichen oder den jeweiligen UTF.

Kritik an der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität und antisemitischen Straftaten

Die PMK umfasst nur das Hellfeld und ist eine Eingangsstatistik

Die PMK betrachtet nur tatsächlich zur Anzeige gebrachte Straftaten, sie ist also von der Anzeigebereitschaft betroffener Personen abhängig. Eine Umfrage von 2023 unter jüdischen Menschen in Europa zeigt, dass nicht einmal jede dritte Gewalttat der Polizei gemeldet wurde. In einer Studie der Universität Bielefeld von 2017 gaben nur knapp ein Viertel der Betroffenen an, ein antisemitisches Ereignis der Polizei, Gemeinde oder einer Beschwerdestelle gemeldet zu haben.

Wichtig ist zudem: Bei der PMK handelt es sich um eine Eingangsstatistik. Das heißt, hier werden die Straftaten mit Aufnahme der polizeilichen Ermittlungen und damit bereits beim ersten Anfangsverdacht erfasst. Nicht ablesen lässt sich aus der Statistik der Verlauf der Ermittlungen oder deren Ausgang und ob es überhaupt zu einer Anklage kam. Die Statistik enthält also mehr Fälle als am Ende verurteilt werden.

Verzerrungen der Zahlen durch falsche Zuordnungen in der PMK

Weitere Verzerrungen in der Statistik können sich durch die Zuordnung der Delikte zu den Phänomenbereichen durch die Polizeikräfte ergeben: Zum einen muss die Polizei in der Lage sein, Antisemitismus zu erkennen, und zum anderen ihn richtig zuzuordnen. An dieser Zuordnung gab es insbesondere vor 2023 Kritik: Bis dahin wurden antisemitische Straftaten dem Bereich „rechts“ zugeordnet, wenn es keine „gegenteiligen Anhaltspunkte“ auf einen der anderen Phänomenberiche gab. Seit 2024 werden diese im Bereich „sonstige Zuordnung“ erfasst.

Gleichzeitig birgt auch die Unterscheidung der UTF „Antisemitismus“ und „Israel“ und „Palästina“ Verzerrungsgefahr, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen könnten antisemitische Vorfälle verkannt und nur dem UTF „Israel“ und „Palästina“ zugeordnet werden, wie beispielsweise Rias es im Bundesland NRW in mehreren Fällen zwischen 2014 bis 2018 kritisierte.

Zum anderen könnten Fälle erfasst werden, bei denen umstritten ist, ob sie tatsächlich antisemitisch sind. So gab es beispielsweise unterschiedliche gerichtliche Entscheidungen über die Parole: „From the river to the sea, Palestine will be free“. Manche Gerichte sahen darin ein strafbares Kennzeichen der Terrororganisation Hamas, andere Gerichte verneinten dies. Bislang gibt es diesbezüglich keine Rechtssicherheit. Im Verfassungsschutzbericht 2024 heißt es dazu auf Seite 49: „Die Parole ist insbesondere dann verboten, wenn sie im Kontext mit den verbotenen Vereinigungen [etwa Hamas oder Samidoun, Anm. d. Red.] gebraucht wird.“

Auch an den Zahlen von Rias gibt es Kritik: Mit 6 Prozent der gemeldeten Fälle mit rechtsextremen Hintergründen liegt der Bericht weit hinter den von der PMK im Bereich „rechts“ erfassten Fälle. Der Journalist Itay Mashiach hat Rias-Berichte in einer Studie von Mai 2025 (abgeschlossen im September 2023) ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass der „israelbezogenen Antisemitismus“ überbetont und rechtsextreme Straftaten unterschätzt würden. Hinzukommt, dass insbesondere die Kategorie „israelbezogener Antisemitismus“ umstritten ist, denn manche sehen dadurch Kritik an der Politik des Staates Israel, die sich von Antisemitismus fern hält, bedroht. Rias hat die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurückgewiesen.

Was sind klassischer, sekundärer und israelbezogener Antisemitismus?

Laut mehreren Beiträgen der Bundeszentrale für politische Bildung und Sina Arnold, Antisemitismusforscherin an der TU Berlin, lässt sich Antisemitismus in drei verschiedene Formen einteilen:

Der klassische Antisemitismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts und wurde rassistisch begründet. Er ist ein Vorurteil und eine Weltsicht, in der jüdischen Menschen bestimmte biologische oder kulturelle Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Stereotype verbinden sich häufig zu Verschwörungstheorien. Ein Beispiel: „Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß.“

Der sekundäre Antisemitismus ist eine Form der Judenfeindschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte. Er äußert sich etwa in Relativierung oder Leugnung des Holocaust oder in der rhetorischen Umkehr von Opfern und Tätern. Ein Beispiel: „Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen.“

Von israelbezogenem Antisemitismus spricht man, wenn Israel negativ dargestellt wird und diese Darstellung gleichzeitig auf antisemitischen Einstellungen, Vorurteilen, Ressentiments und Weltanschauungen beruht. Kritik an Israel wird beispielsweise als antisemitisch verstanden, wenn die Politik Israels mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt wird oder wenn an israelische Politik andere Standards als an andere Demokratien angelegt werden. Ein Beispiel: „Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben.“

Gerade die letzte Kategorie ist umstritten, denn nicht immer ist eindeutig, was legitime oder auch falsche Kritik an Israel ist, und was Antisemitismus. Exemplarisch zeigt sich das am Streit zwischen den zwei einflussreichsten Definitionen von Antisemitismus: der „International Holocaust Remembrance Alliance“ (IHRA) von 2016, die 2017 von der Bundesregierung übernommen wurde, und der „Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus“ (JDA) von 2021. Einig sind sich aber beide darin, dass es antisemitisch ist, Jüdinnen und Juden das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Israel abzusprechen oder den Holocaust zu leugnen.

Die aufgeführten Beispiele stammen aus der Publikation des Mediendienst Integration.

Auf die Frage, warum im Rias-Bericht die Vorfälle mit einem rechten/rechtsextremen Hintergrund deutlich geringer als in der PMK seien, schreibt uns Cord-Heinrich Plinke von Rias, der relative Anteil einzelner politischer Hintergründe könne je nach aktuellem Kontext zu- oder abnehmen. Während der Corona-Pandemie habe etwa das verschwörungsideologische Millieu an Bedeutung gewonnen, seit dem 7. Oktober 2023 der antiisraelische Aktivismus. „Die meisten der politisch zuordenbaren Vorfälle seit Beginn unserer bundesweiten Erhebung fallen in die Kategorie rechtsextrem/rechtspopulistisch“, schreibt Plinke.

Statistiken geben keinen Aufschluss über Staatsangehörigkeit oder Migrationshintergrund

Gibt es in den Berichten Belege dafür, dass es in Deutschland – wie von Friedrich Merz behauptet – wegen der großen Zahl an Migranten seit 2015 eine „Art importierten Antisemititsmus“ gibt?

In Deutschland leben etwa 14 Millionen Ausländerinnen und Ausländer, sprich Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Fast jede dritte Person in Deutschland hat einen Migrationshintergrund, also sie selbst oder mindestens ein Elternteil besaß bei Geburt nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Trotzdem ist mit Merz’ zeitlicher Einordnung „seit 2015” offensichtlich, dass er vorrangig auf Migrantinnen und Migranten aus dem arabischsprachigen Raum und mehrheitlich muslimischen Ländern abzielt.

Auf unsere Frage nach Quellen für den „importierten Antisemitismus“ antwortete ein Regierungssprecher lediglich: „Die Statistik der politisch motivierten Kriminalität gibt Aufschluss über die hohe Zahl antisemitischer Straftaten, auch auf Basis ausländischer Ideologie.“

Doch diese Erklärung ist irreführend: Das BMI schreibt uns auf Nachfrage, der Anteil ausländisch und religiös motivierter Straftaten im Unterthemenfeld „antisemitisch“ sei in den elf Jahren seit 2013 um knapp vierzig Prozent gestiegen. Doch: „Bei der phänomenologischen Einordnung wird auf die Motivation des Täters abgestellt und nicht auf die Staatsangehörigkeit oder einen etwaigen Migrationshintergrund, der nicht erfasst wird.“ Ebenso wenig zeigt sich in den vorhandenen PMK-Zahlen zu antisemitischen Straftaten ein markanter Anstieg unmittelbar nach 2015. Stattdessen blieb die Zahl von 2001 bis 2018 etwa gleich; erst danach stieg sie an. Auswirkungen hatte aber regelmäßig die Situation im Nahen Osten, insbesondere seit 2021.

Im aktuellen Rias-Bericht taucht das Wort „Migrant“ gar nicht auf, die Begriffe Migrationshintergrund und Muslim nur jeweils an einer – für die Behauptung jedoch irrelevanten – Stelle. Auf Nachfrage schreibt Plinken von Rias zu der Behauptung: „Nein. Rias wertet keine Informationen zu Staatsangehörigkeit, Religionszugehörigkeit oder Migrationsgeschichte von Personen aus, die antisemitische Vorfälle begehen. Unsere Arbeit basiert auf der Grundannahme, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist.“

Soziologe: „Der Migrationshintergrund als solcher hat keinen isolierten Einfluss auf antisemitische Einstellungen“

Heiko Beyer, Soziologe an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, schreibt uns auf Nachfrage, der Migrationshintergrund habe keinen isolierten Einfluss auf antisemitische Einstellungen. Das sei das Ergebnis von zwei Studien, eine bundesweite und eine für NRW, an der Beyer beteiligt war. Insgesamt gebe es nicht allzu viel Forschung zu dem Thema, merkt er an.

Auch Sina Arnold, Antisemitismusforscherin an der TU Berlin, schreibt in einer Analyse für die Bundeszentrale für Politische Bildung, dass sich die Vorstellung eines in Deutschland primär „importierten Antisemitismus“ empirisch nicht halten lasse. „Würden ‚die‘ nicht kommen, hätten ‚wir‘ kein Problem“, fasst Arnold die Intention hinter dem Narrativ zusammen. Doch das stimmt laut Arnold nicht, in der gesamtdeutschen Gesellschaft sei Antisemitismus weit verbreitet:

„In repräsentativen Meinungsumfragen der letzten Jahre stimmten etwa 6 bis 7 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung klassisch antisemitischen Aussagen eindeutig zu, weitere 15 bis 20 Prozent befürworteten sie teils/teils. Über ein Drittel stimmt mit sogenannten sekundärantisemitischen Aussagen überein, in denen sich Erinnerungs- und Schuldabwehr in Bezug auf den Holocaust ausdrücken. Die Zustimmung zu israelbezogenem Antisemitismus findet sich bei bis zu einem Fünftel der Gesamtbevölkerung.“

Die Forschungslage in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund ist laut Arnold uneindeutig: Je nach Studie hätten sie vergleichbare oder leicht erhöhte Zustimmungswerte zu klassischem Antisemitismus und vergleichbare oder leicht verringerte Werte beim sekundären Antisemitismus. „Beim israelbezogenen Antisemitismus zeigen sich bei Menschen mit Migrationshintergrund außerhalb der EU höhere Zustimmungswerte, insbesondere aus der Türkei und arabischen Ländern“, schreibt Arnold.

Studien: Muslimische Menschen haben teilweise tendenziell stärkere antisemitische Vorstellungen

Was die vorhandene Forschung laut Beyer auch zeige: Muslimische Menschen in Deutschland hätten tendenziell stärkere antisemitische Einstellungen, außer beim sekundären Antisemitismus. Der zentrale Einflussfaktor sei laut Studien, inwieweit der Islam fundamentalistisch interpretiert wird.

Unabhängig von der Religion nennt Arnold weitere Einflussfaktoren, etwa die Herkunft, insbesondere die regionale Nähe zur Konfliktregion Nahost. In einigen Herkunftsländern sei Antisemitismus weiter verbreitet als in Deutschland: So seien beispielsweise nicht nur unter muslimischen, sondern auch unter christlichen Menschen im Nahen Osten und Nordafrika die Zustimmungswerte zu antisemitischen Aussagen weitaus höher als im weltweiten Vergleich, wie Umfragen von 2014 und 2024 ergaben.

In Deutschland schwindet die höhrere Zustimmung zu Antisemitismus, je länger eine zugewanderte Person hier lebt, wie eine Studie von 2019 zeigt. Indirekt relevant für höhere Zustimmungswerte sind auch Diskriminierungserfahrungen. Sie könnten zu einer Identifikation mit einer – religiösen, nationalen, ethnischen – „Eigengruppe“ mit gleichzeitiger stärkeren Abgrenzung von vermeintlichen „Fremdgruppen“, darunter jüdische Menschen, führen, schreibt Arnold. Dies gelte insbesondere bei Jugendlichen. Neben antisemitischen haben auch rassistische und islamfeindliche Straftaten laut PMK-Bericht in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Zu unseren Rechercheergebnissen äußerte sich ein Sprecher der Bundesregierung nicht konkret.

Friedrich Merz bedient sich eines rechtspopulistischen Narrativs

Die Forschung verwendet den Begriff „importierten Antisemitimus“ nicht, denn er suggeriert, es würde in Deutschland ohne Migration keinen Antisemitismus geben – was nachweislich falsch ist. Wie Heiko Beyer von der Universität Düsseldorf in einem Forschungsartikel schreibt, werde das Narrativ insbesondere von rechtspopulistischen Akteurinnen und Akteuren sowie Parteien verwendet. Der Begriff kaschiere nicht nur verschiedene Formen des Antisemitimus sondern verhindere auch eine tiefergehende Analyse des politisch-islamischen Antisemitismus.

Ähnlich sieht das das Projekt „Nichts-gegen-Juden.de“ der Amadeu-Antonio-Stiftung: Judenhass habe eine lange Geschichte im Islamismus, eine Kritik daran sollte sachlich und konkret argumentieren. Das Narrativ des „importierten Antisemitismus“ sei dagegen rassistisch, heißt es auf der Webseite. Insbesondere von Rechten werde es „nicht zur Bekundung ehrlichen Interesses am Schutz jüdischer Kultur und jüdischen Lebens“, sondern „als Stimmungsmacher gegen die Immigration von insbesondere arabischen oder muslimischen Menschen eingesetzt“.

Rias: „Antisemitismus ist kein nach Deutschland importiertes Problem“

Auch Cord-Heinrich Plinke von Rias kritisiert auf Nachfrage, dass mit dem Begriff die Debatte verschoben werde, etwa in Richtung einer Migrationsbeschränkung. „Gerade im Land der Täter des Nationalsozialismus ist die Vorstellung, Antisemitismus könne oder müsse hierher erst noch importiert werden, stark verwunderlich.“ Antisemitismus sei kein nach Deutschland importiertes Problem. Er trete in allen Teilen der Gesellschaft auf und müsse gesamtgesellschaftlich bekämpft werden.

Als „Ideologie mit einer langen Geschichte, einer weltweiten Verbreitung und einer – aufgrund ihres welterklärenden Anspruches – hohen Attraktivität“ sei Antisemitismus selbstverständlich auch unter Menschen mit Migrationsgeschichte verbreitet – wie auch in der restlichen Bevölkerung, schreibt Sina Arnold. Das sei aber kein Problem „der Anderen“, sondern ein Deutsches.

Korrektur 9. Juli 2025: Wir haben konkretisiert, dass sich eine Antwort von Rias an uns nicht auf die Kritik in der Studie von Itay Mashiach bezog, sondern auf die Frage, warum im Rias-Bericht die Vorfälle mit einem rechten/rechtsextremen Hintergrund deutlich geringer als in der PMK sind. Wir haben zudem eine Stellungnahme des Vereins ergänzt und hinzugefügt, dass die Studie von Itay Mashiach im September 2023 abgeschlossen wurde.

Redigatur: Steffen Kutzner, Max Bernhard

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Jahresbericht: Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2024, Rias: Link (archiviert)

- Sina Arnold: „Antisemitismus unter Menschen mit Migrationshintergrund und Muslim*innen“, Expertise Mediendienst Integration, April 2023: Link (archiviert)

- Sina Arnold: „Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft“, Bundeszentrale für Politische Bildung, August 2024: Link (archiviert)

- Studie: „Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in Deutschland: Befunde aktueller repräsentativer Befragungen zu Trends seit 2021 und den Einflüssen von Migrationshintergrund, Religionszugehörigkeit und Religiosität“, Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, April 2024: Link (archiviert)

- Pressemitteilung zur Studie: „Antisemitismus in der Gesamtgesellschaft von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2024“, September 2024: Link (archiviert)

- Studie: „Antisemitismus unter Muslim*innen: Sozialisation, religiöse Tradierung oder herkunftsübergreifendes Feindbild des islamischen Fundamentalismus“, Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, Dezember 2024: Link (archiviert)

- Pressemitteilung zu Umfrage der Anti-Defamation League zu weltweitem Antisemitismus, Mai 2014: Link (archviiert)

- Pressemitteilung zu Umfrage der Anti-Defamation League zu weltweitem Antisemitismus, Januar 2025: Link (archiviert)

- Studie: „Der Berlin-Monitor 2019“: Link (archiviert)

- Studie: „‚Importierter Antisemitismus‘? Differenzierende Wahrnehmungen in Deutschland lebender Jüdinnen und Juden zum politisch-islamischen Antisemitismus als Problem und Debatte“, Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, März 2024: Link (archiviert)