Diese für Audio optimierte Kompaktfassung des täglichen Spotlight-Newsletters ist von einer KI-Stimme eingelesen und von Redakteuren erstellt und geprüft.

Liebe Leserinnen und Leser,

sagt Ihnen der Name Wolfram Weimer etwas? Wenn Sie in einer Kultureinrichtung oder in den Medien arbeiten, dann wahrscheinlich schon. Der konservative frühere Medienmanager ist unser Staatsminister für Kultur und Medien – das heißt, er hat den Hut auf zu entscheiden: Welche Stiftung erhält staatliche Förderung?

Weimer ist einer Fachöffentlichkeit unter anderem dafür bekannt, dass er vor ein paar Jahren ein Buch mit dem Titel „Das konservative Manifest“ veröffentlicht hat. Darin rief er „Zehn Gebote der neuen Bürgerlichkeit“ aus – darunter zum Beispiel „Tradition hegen“ und „Nation ehren“.

Jetzt sorgt er mit einer Forderung für Unruhe, die zwar aufgrund seiner politischen Haltung nicht ganz unerwartet, aber natürlich trotzdem höchst kontrovers ist. Es geht ums Gendern. Unser Reporter Jean Peters ist der Sache für das heutige Thema des Tages nachgegangen.

Außerdem scheint unser SPOTLIGHT heute natürlich auf das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska.

Was halten Sie von Weimers Gender-Forderung? Schreiben Sie mir gern – und haben Sie ein schönes Wochenende! anette.dowideit@correctiv.org.

Thema des Tages: Genderzeichenzensurinstanz*in

Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste

Leserfrage der Woche: Steigen die Renten überproportional an?

CORRECTIV Events: Faktenchecks und Sommerferienprogramme

Faktencheck: ZDF-Sommerinterview: Aussagen von Tino Chrupalla im Faktencheck

CORRECTIV-Werkbank: Nur auf dem Papier ist alles grün

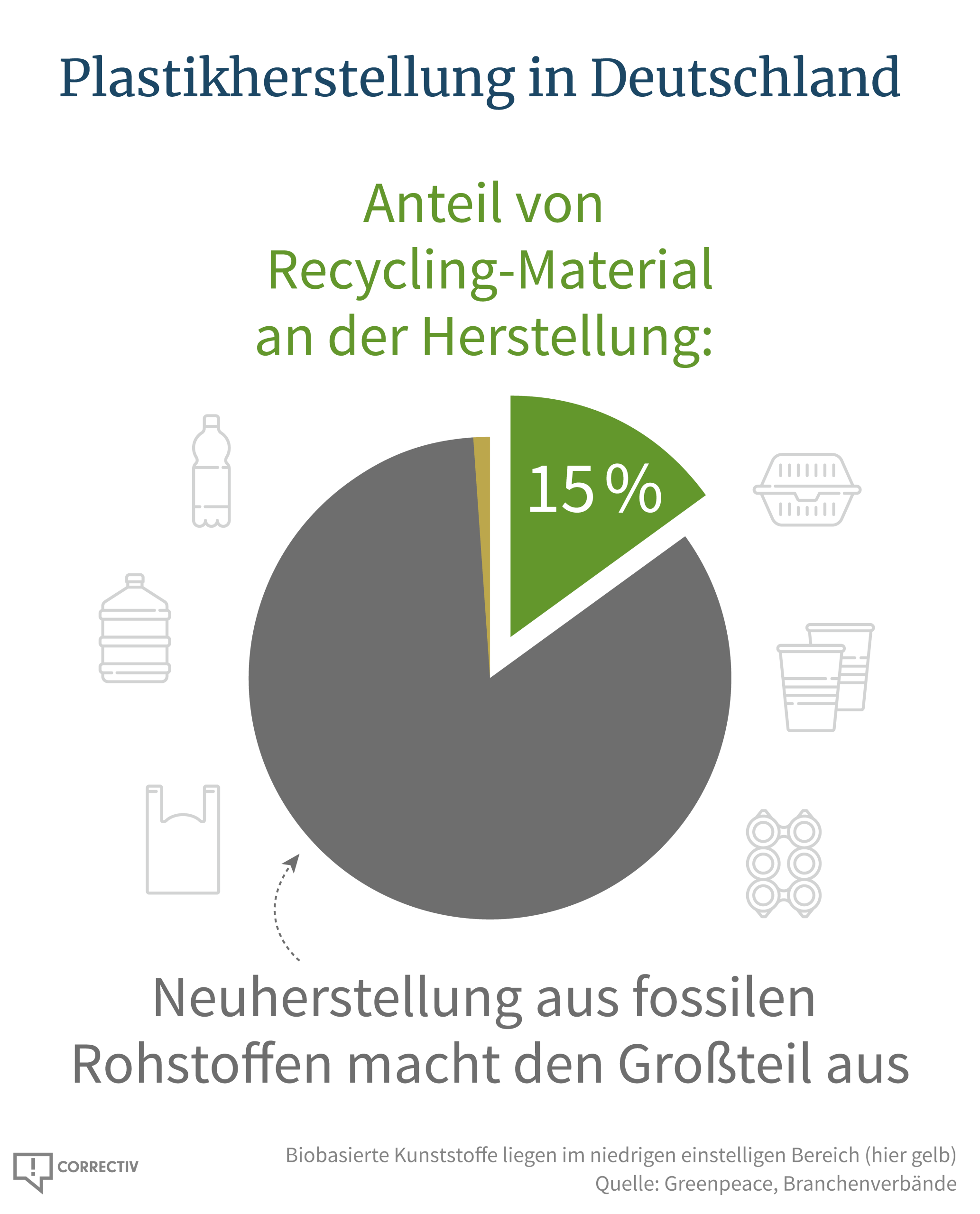

Grafik des Tages: Recyclinganteil bei der Plastikherstellung weiter sehr gering

Folgendes ist passiert: Kulturstaatsminister Weimer (parteilos übrigens) sagte Ende vergangener Woche in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa:

„Wer im öffentlichen Auftrag spricht, sollte eine Sprache wählen, die für alle nachvollziehbar ist und breite Akzeptanz findet.“

Wolfram Weimer

Kulturstaatsminister

Die Vorgeschichte:

Weimer hatte kurz zuvor in seiner eigenen Behörde die Verwendung gendergerechter Sprache mit Sonderzeichen in offiziellen Schreiben verboten. „Zugunsten von sprachlicher Klarheit, rechtlicher Eindeutigkeit und allgemeiner Verständlichkeit“, wie Weimer erklärte.

Die Forderung:

Auf diesen Vorgang in seiner Behörde sprachen ihn nun letzte Woche die Journalistinnen und Journalisten der dpa an. Weimer sagte daraufhin:

„Diese Linie empfehle ich auch jenen Institutionen, die mit öffentlichen Mitteln arbeiten – von Museen über Stiftungen bis hin zu Rundfunkanstalten.“

Die Interpretation:

Die Aussage sorgte für ziemlich viel Sorge bei Kultureinrichtungen: Müssten sie jetzt befürchten, dass Weimer ihre Fördergelder einkassiert, wenn sie weiter Gender-Sternchen nutzen?

Die Antworten:

Wir haben, stellvertretend für die betroffenen Institutionen, das Jüdische Museum Berlin (das selbst Sonderzeichen in seiner Institution erlaubt) gefragt: Was haltet ihr von Weimers Sprach-Anweisung?

Der Grund, weshalb wir ausgerechnet dieses Museum gefragt haben: Bei einer jüdischen Einrichtung ist es natürlich besonders heikel, wenn eine staatliche Behörde Sprachvorgaben macht. Das Museum erhält jährlich 24 Millionen Euro aus dem Weimer-Haushalt.

Deren Antwort:

„Es besteht aus unserer Sicht kein Anlass, unsere Sprachpraxis zu verändern.“

Jüdisches Museum

Berlin

Das Zurückrudern:

Daraufhin haben wir noch einmal an Wolfram Weimer geschrieben – beziehungsweise an dessen Pressestelle. Dort haben wir nachgefragt, was Weimer davon hält, dass die Museumsbetreiber seinen Vorschlag so abperlen lassen?

Die Antwort war eine überraschend beschwichtigende: Weimer habe gar keine Sonderzeichen-Drohung ausgesprochen, sondern nur eine Empfehlung. Natürlich sei das Jüdische Museum „weiterhin frei und unabhängig, darüber zu entscheiden, wie sie kommunizieren“.

Auch in anderen Medien mühte sich Weimer mittlerweile, zu erklären, er sei missverstanden worden. In einem weiteren Interview sagte er nun, natürlich würde keine Förderung gestoppt, weil jemand Sonderzeichen verwende.

Weshalb wir darüber so ausführlich berichten:

Falls Sie jetzt denken: Ich halte doch selbst auch nichts von Gender-Sternchen und anderen Sonderzeichen – warum die Aufregung?

Es geht uns nicht um die Bewahrung der Sternchen. Wir bei CORRECTIV gendern selbst nicht mit Sonderzeichen. Stattdessen bemühen wir uns – so weit es mit der Lesbarkeit vereinbar ist – neutrale Formen wie „Lehrkräfte“ oder „Mitarbeitende“ zu nutzen. Oder wir nutzen beide Formen. Manchmal aber auch nur die weibliche oder nur die männliche, wenn es dem Textfluss hilft.

Der Grund für unseren vertieften Blick auf dieses Thema ist der:

Den Hass aufs Gendern zu schüren ist ein typisches Thema der Rechtspopulisten. Schon vor zehn Jahren stellte eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung fest: Rechte Kräfte in ganz Europa machen sich zunutze, dass Gender-Sternchen auch viele Menschen triggern, die sonst eigentlich nicht politisch nach rechts neigen.

Hass aufs Gendern ist also, mit anderen Worten, ein kleiner gemeinsamer Nenner – der Rechtspopulisten Gehör bei neuen Zielgruppen verschafft.

Kürzlich lieferte das Europäische Parlamentsforum für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF) eine neue Statistik: Zwischen 2019 und 2023 flossen 1,18 Milliarden US-Dollar in Europa in Anti-Gender-Initiativen und in Initiativen gegen Freiheitsrechte.

Mehr als die Hälfte dieses Geldes kam aus europäischen Ländern, ein ordentlicher Batzen aus Russland und den USA. Dahinter steht ein transnationales Netzwerk aus religiösen Extremisten, kirchlich organisierten NGOs, Anti-Gender-Vereinen und rechtspopulistischen Parteien – vereint im Ziel, in den Mainstream vorzudringen und politische Macht zu erobern. Unsere Reporterin Gabriela Keller berichtete darüber.

Jahrestag der Taliban-Machtübernahme

Es ist bereits der vierte Jahrestag nach der Machtübernahme von Afghanistan durch die Taliban. Weiterhin leben die Menschen in Afghanistan wie in einem Gefängnis. Das Land steckt in Armut, Arbeitslosigkeit und struktureller Zerstörung.

taz.de

Alaska: Trump und Putin treffen aufeinander

Der russische Präsident Wladimir Putin und der US-amerikanische Präsident Donald Trump treffen sich heute auf einem US-Militärstützpunkt in Alaska. Dort verhandeln und sprechen die beiden Staatsführer über einen möglichen Frieden in der Ukraine.

tagesschau.de

Lokal: Linkes Bündnis plant Demo gegen Rheinmetall-Chef

Das Aktionsbündnis „Rheinmetall entwaffnen“ plant eine Demo gegen das Rüstungsunternehmen Rheinmetall – und zwar vor dem Privathaus des Firmenchefs Armin Papperger. Dafür veröffentlichte es vor Kurzem dessen Privatadresse. Dieser Vorgang nennt sich „Doxing“. Unter Aktivisten erntete die Aktion Kritik. Einige sind der Meinung: Hier wird eine Grenze überschritten.

rp-online.de (€)/tagesschau.de

Deutlicher Anstieg von sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten

Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die Zahl dokumentierter Fälle von sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gestiegen. Die Höchstzahlen verzeichnet die Menschenrechtsorganisation UNO in der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo, Haiti, Somalia und im Südsudan.

deutschlandfunk.de

Leserfrage der Woche

SPOTLIGHT-Leser Roland P. hat uns gefragt: Steigen die Renten überproportional an?

Am 1. Juli 2025 war es wieder soweit, das Bundeskabinett hat über die Rentenanpassung entschieden. Jedes Jahr wird die Rente basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes angepasst. Dieses Jahr gab es eine Erhöhung von 3,74 Prozent. Wie hängt nun die Vertragsdauer mit der Rentenanpassung zusammen?

Wir haben beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales nachgefragt: Die Rentenanpassung orientiert sich an der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsentwicklung. Daher steigen die Renten nicht schneller als die Tarifabschlüsse, da diese – neben anderen wirtschaftlichen Faktoren – angemessen in die Lohnentwicklung einfließen. So gewährleistet die Rentenanpassung, dass Rentnerinnen und Rentner an der wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben, insbesondere an den Lohn- und Gehaltszuwächsen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Rentenanpassung wird demnach auch unter Berücksichtigung der Inflation festgelegt.

Die Rente steigt demnach nicht überproportional.

CORRECTIV Events

CORRECTIV.Faktenforum: Live-Faktencheck, online

Am 19. August veranstaltet das Team von CORRECTIV.Faktenforum wieder einen Online-Workshop, um gemeinsam mit der Community Fakten zu checken. Zusammen wird recherchiert, welche Behauptungen falsch, irreführend oder richtig sind.

Zum Event

Faktencheck und Frizzante, Gelsenkirchen

In unserer neuen, dauerhaften Lokalredaktion SPOTLIGHT Gelsenkirchen geht’s am 21. August um Desinformation im Lokalwahlkampf in Gelsenkirchen. CORRECTIV-Reporterin Miriam Bunjes von der Reporterfabrik führt durch den Abend und erklärt, wie man selbst Falschbehauptungen erkennen kann.

Zur kostenlosen Anmeldung

Salon5 Sommerferienprogramm: Mal-Kurs, Bottrop

Für alle Jugendlichen, die in den Sommerferien noch nach spannenden Aktivitäten suchen, hat unsere Jugendredaktion Salon5 ein abwechslungsreiches und kostenloses Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Im nächsten Workshop am 21. August wird es kreativ: Alle Interessierten können gemeinsam die Grundlagen des Zeichnens lernen und ein erstes Kunstwerk erschaffen.

Zum Event

Faktencheck

Im ZDF-Sommerinterview 2025 mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla fielen nur wenige prüfbare Behauptungen. An einigen Stellen äußerte er sich aber irreführend über die eigene Partei.

correctiv.org

Endlich verständlich

Aus Politik und Forschung werden immer wieder Forderungen nach einem Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren laut. Jüngst setzten sich Grünen-Politiker Cem Özdemir und die Forschungsakademie Leopoldina (Halle, Saale) für neue Regelungen ein. Als Betroffenengruppe hat unsere Jugendredaktion Salon5 einmal genau hingeschaut: Was wird da gefordert und warum halten die Forschenden das für eine so gute Idee?

Instagram

So geht’s auch

Parkplätze opfern für mehr Grün in der Stadt – und dies noch finanziell unterstützen? Das will die Mehrheit der Stadtbewohner in Österreich. Dies zeigt eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien. 65 Prozent der Befragten würden sogar 45 Euro jährlich zur Stadtbegrünung beitragen.

science.orf.at

Fundstück

Unsere Jugendredaktion Salon5 hat, passend zu ihrem Themenschwerpunkt „Osteuropa“ diese Woche, ein Geographie-Quiz veröffentlicht. Finden Sie hier heraus, wie gut Ihre Kenntnisse über Osteuropa sind.

Instagram

Der Wetterdienst schlägt Alarm: Hitzewarnung für große Teile Deutschlands. Schon ab 30 Grad fällt mir die Arbeit schwer. Hitze ist nicht abstrakt – sie drückt auf Körper und Konzentration. 2024 starben in Deutschland rund 3.000 Menschen an Hitzewellen. Orte, die kühlen könnten, fehlen oft: Bäume auf Parkplätzen, Grünflächen zwischen Beton und Asphalt.

Eine gemeinsame Recherche von ARD und FragDenStaat zeigt: Städte kümmern sich kaum darum – obwohl sie es könnten. Bebauungspläne können den Parkplatzbesitzern wie Supermärkten Bäume vorschreiben, doch in der Realität fehlen sie.

Satellitenbilder, Luftaufnahmen und ein KI-Modell des Karlsruher Instituts für Technologie untersuchten über 200 Parkplätze in sechs Städten.

Ergebnis: Auf zwei Dritteln der Kölner Parkplätze gibt es praktisch keine Vorgaben, in Stuttgart bei fast keinem. Selbst dort, wo es Bäume gibt, sind die Kronen manchmal klein und wirkungslos.Die Klimaschutznovelle von 2011 hätte Anpassungen ermöglicht – doch Grün bleibt Nebensache. Städte kontrollieren kaum, Personal fehlt, Bürger müssen Probleme melden. Die Realität ist glühend heiß, während die Politik auf dem Papier klimafreundlich wirkt – mit dramatischen Folgen für Mensch und Natur. Alle Ergebnisse der erwähnten Recherche sehen Sie in der ARD-Story „Zugepflastert“.

Gescheitert an den Erdölstaaten: Trotz intensiver Verhandlungen gibt es kein UN-Plastikabkommen. Das sollte dazu die Abermillionen Tonnen Plastikmüll reduzieren, die jedes Jahr entstehen. Viele Länder (auch Deutschland) wollten dafür die Produktion auf ein nachhaltiges Niveau begrenzen, Einwegplastik aus dem Verkehr ziehen und auf wiederverwendbare Produkte setzen. Doch dagegen wehrten sich vor allem die Erdöl-exportierenden Staaten vehement. Denn sie liefern den Rohstoff.

Auch für die Produktion in Deutschland. Das zeigt unsere Grafik des Tages. Nur 15 Prozent der Kunststoffproduktion stammen aus Recyclingmaterial. Der weit überwiegende Teil wird aus fossilen Rohstoffen gewonnen. Vor allem Erdöl: Etwa 10 Prozent des Erdölverbrauches hierzulande geht auf die Plastikherstellung zurück. Das ist vergleichbar mit dem Anteil der Flugbranche.

spiegel.de / greenpeace.de

An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Stella Hesch, Samira Joy Frauwallner, Till Eckert, Sebastian Haupt und Jule Scharun.

CORRECTIV ist spendenfinanziert

CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.