Diese für Audio optimierte Kompaktfassung des täglichen Spotlight-Newsletters ist von einer KI-Stimme eingelesen und von Redakteuren erstellt und geprüft.

Liebe Leserinnen und Leser,

Deutschland bekommt jetzt einen „Nationalen Sicherheitsrat“ – mit dem Ziel, dass wir künftig Krisen „ganzheitlich“ begegnen können, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Das klingt ein bisschen esoterisch, ergibt aber durchaus Sinn. Mehr dazu im Thema des Tages.

Außerdem im SPOTLIGHT: Unsere Reporterin Gabriela Keller beleuchtet in ihrer heute veröffentlichten Story ein Phänomen, das unterbeleuchtet, aber extrem wichtig ist: Private Unternehmer dringen immer stärker in den sozialen Bereich ein – zum Beispiel in den Betrieb von Kindergärten. Dabei knapsen sie schon einmal öffentliches Geld über dubiose Firmenkonstrukte ab. Keller erzählt dies anhand eines Hamburger Kita-Betreibers.

Für den heutigen Faktencheck hat unser tolles Faktencheck-Team das Sommerinterview mit Linken-Chef Jan van Aken auf seinen Wahrheitsgehalt hin überprüft. Und im Denkanstoß schaut Migrationsexperte Carsten Wolf auf „10 Jahre ,Wir schaffen das‘“: Was lief gut, was nicht?

Viel Spaß beim Lesen – und schreiben Sie mir gern: anette.dowideit@correctiv.org.

Thema des Tages: Krisen jetzt „ganzheitlich“ begegnen

Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste

Denkanstoß: 10 Jahre „Wir schaffen das“ – Part 1: Merkel hatte recht

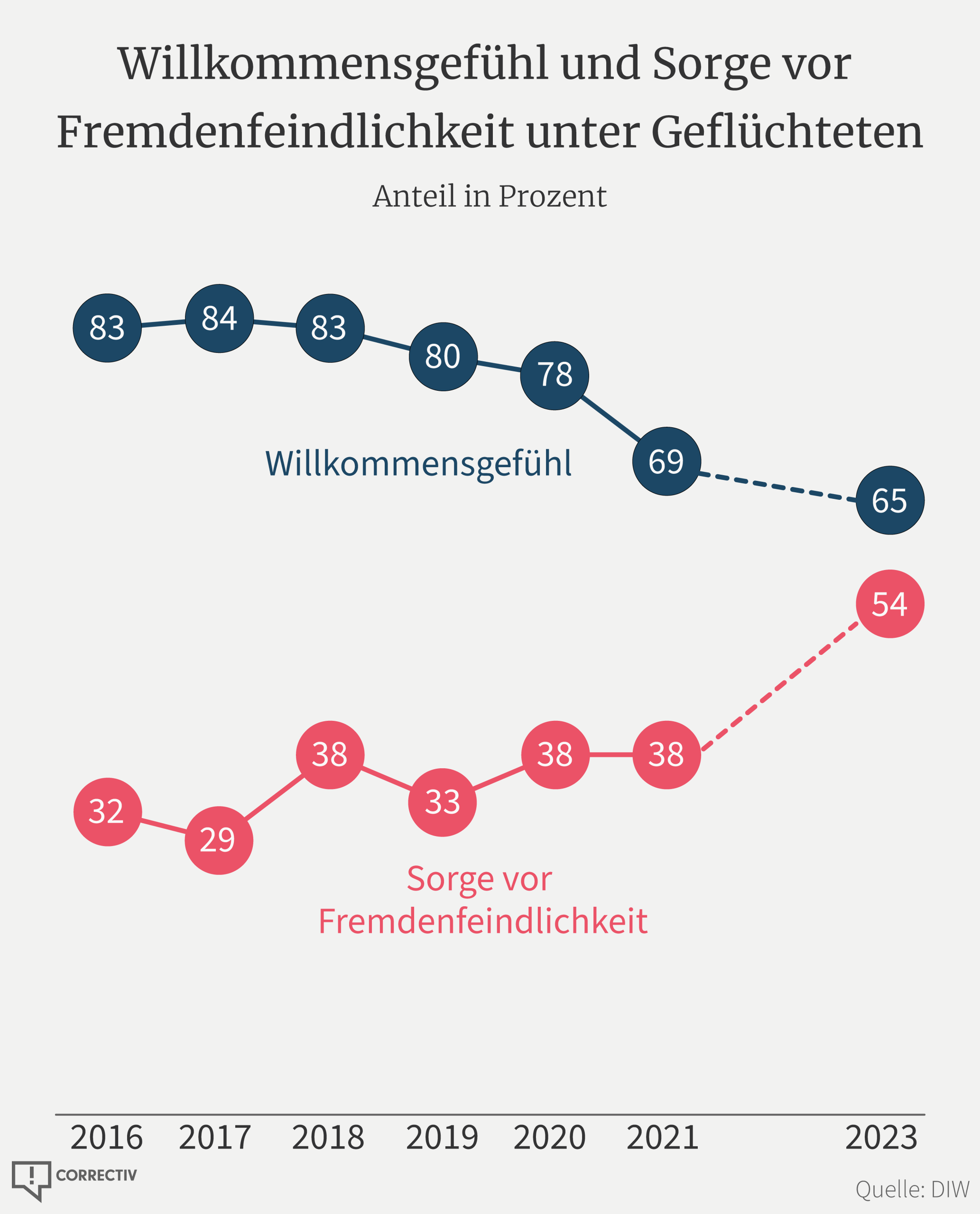

Grafik des Tages: Geflüchtete: Sorge vor Fremdenfeindlichkeit nimmt zu, Willkommensgefühl ab

„Sicherheit soll zur Chefsache werden“: So erklärt die CDU auf ihrer Internetseite, warum es jetzt einen Nationalen Sicherheitsrat (NSR) geben soll – angesiedelt beim Bundeskanzleramt. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Warum sich etwas ändern soll:

Bisher gibt es keine zentrale Steuerungsstelle, bei der alle Informationen über Sicherheitsbedrohungen zusammenlaufen. Zum Beispiel über Bedrohungen durch Mächte wie Putins Regierung in Russland, über Cyber-Attacken aus China, aber auch über Bedrohungen für die Wirtschaft – zum Beispiel, wenn Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur wie Telekommunikation oder Stromversorgung drohen.

Was das Gremium konkret tun soll:

Es soll zunächst mal alle Informationen zusammentragen, zum Beispiel jene von unseren Geheimdiensten. Und dann Strategien entwickeln, was zu tun ist – kurz- und langfristig.

Und dies soll „ganzheitlich“ geschehen, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch das Wirtschafts- und das Finanzministerium eine wichtige Rolle spielen sollen.

Zu den Aufgaben soll es auch gehören, Krisensimulationen zu organisieren.

Weshalb es jetzt erst kommt:

Das ist eine spannende Frage, denn Sicherheitsfachleute fordern schon seit Jahren eine solche zentrale Koordinierungsstelle für Krisensituationen. Zum Beispiel das German Institute for Defense and Strategic Studies. Es veröffentlichte schon 2023 einen Plan für ein solches Gremium.

Hätte es schon vor der Corona-Pandemie eine zentrale Steuerungsstelle gegeben, wäre wohl einiges geordneter gelaufen – von der Bereitstellung von Schutzmasken bis zur Beschaffung von Impfstoffen.

Woran die Regierung nicht gedacht hat:

An die Klimakrise, die eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für die Sicherheit der Menschen im Land darstellt. Das hat etwa die Ahrtal-Flutkatastrophe vor ein paar Jahren gezeigt. Dies kritisierte heute die Klimaschutz-Organisation Germanwatch.

Sie fordert deshalb, dass auch das Bundesumweltministerium und Klima-Expertinnen und -experten einen festen Platz in dem Gremium bekommen sollen.Bisher – das zeigt diese Übersicht der Bundesregierung – sind zwar neun Ministerien als Teilnehmer für den Sicherheitsrat vorgesehen. Ausgerechnet das Umweltministerium aber nicht. Immerhin hat die Bundesregierung aber angekündigt, „themenbezogen“ auch andere Fachleute hinzuzuziehen.

Erneut russische Angriffe auf Kiew

Mit Drohnen und Raketen überzogen russische Streitkräfte vergangene Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew. Zehn Menschen wurden durch die Einschläge getötet, 38 Personen verletzt. Auch ein Gebäude der EU-Vertretung wurde bei den Angriffen beschädigt.

tagesschau.de

Deutsche Banken stoppen Lastschriften von Paypal

Mehrere deutsche Banken haben Zahlungen von Paypal vorübergehend gestoppt und blockieren Zahlungen in Milliardenhöhe. Der Grund ist eine Sicherheitslücke. Offenbar sind Systeme ausgefallen, die Überweisungen auf Betrug prüfen sollen. Der übliche Sicherheitscheck konnte so umgangen werden. Betroffen von dem Ausfall sind vor allem Händler.

sueddeutsche.de

Lokal: NRW weist in der Kriminalitätsstatistik mehrfache Staatsangehörigkeit aus

In Nordrhein-Westfalen wird in Zukunft die Staatsangehörigkeit von Tätern oder Opfern bei der Kriminalitätsstatistik berücksichtigt. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) könnten etwa doppelte Staatsangehörigkeiten wichtig sein, wenn es um eine mögliche Fluchtgefahr geht.

rp-online.de(€) / wdr.de

CORRECTIV: Lukrative Kita – Offshore-Strukturen in der Marienkäfergruppe

Ein undurchsichtiges Firmengeflecht, eine Stiftung in Liechtenstein, Verdacht auf Steuerhinterziehung: Der Fall eines fragwürdigen Kita-Betreibers steht für ein größeres Problem. Denn die Regierung will mehr Investments in die soziale Infrastruktur locken. Die Frage ist nur, ob der Staat den Überblick über diese sensiblen Bereiche behält.

correctiv.org

„Wir schaffen das!“ – vor zehn Jahren, mitten in der Flüchtlingskrise von 2015, sprach Merkel ihren inzwischen berühmt gewordenen Satz. Sie will ihn bis heute nicht zurücknehmen. Und einiges spricht dafür, dass sie recht behalten hat.

Deutschland hat viel geschafft in den letzten zehn Jahren. Nicht nur eine Million Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan fanden hier Schutz. Dazu kamen auch noch einmal eine Million Menschen aus der Ukraine. Dass all diese Menschen hier ein sicheres Leben führen können, ist eine Riesenleistung.

Und vieles bei der Integration läuft gut – auch wenn es schwerfällt, das zu glauben, weil Medien so selten über die Erfolge berichten. Drei Bereiche zeigen das.

Arbeitsmarkt:

Fast zwei Drittel der Geflüchteten von 2015 haben einen Job gefunden (64 Prozent), die allermeisten in sozialversicherungspflichtigen Jobs, nämlich 630.000 Beschäftigte. Heute arbeiten Menschen aus Asylländern dreimal häufiger als noch 2015. Das ist positiv, die Job-Integration laufe „etwas schneller als bei früheren Fluchtbewegungen“, so die Arbeitsmarkt-Expertin Yuliya Kosyakova.

Ein Beispiel: In der Pflege arbeiten inzwischen 27.000 Beschäftigte aus Asylländern, vor zehn Jahren waren es 2.000. Klar, viele Geflüchtete arbeiten in schlechter bezahlten Jobs oder in Minijobs. Dennoch ist das ein Erfolg, angesichts der schlechten Ausgangslage von Geflüchteten am deutschen Arbeitsmarkt.

Bildung:

Das deutsche Bildungssystem hat innerhalb von zwei Jahren eine Viertelmillion Kinder aufgenommen. Viele Statistiken zeigen, dass sie in der Schule zwar lange Zeit schlechter abschneiden als Gleichaltrige, die schon länger hier leben. Aber es gibt auch einige, die durchstarten. Offizielle Zahlen dazu werden zwar nicht erhoben. Aber wer sich die Namen auf der Liste der 15.000 Berliner Abiturienten 2025 oberflächlich anschaut, sieht: Jede Menge Abiturienten, rund 350, kommen aus Familien mit arabischen Familiennamen. Ein wohl nicht unerheblicher Teil aus Flüchtlingsfamilien. Und das gilt auch fürs Studium: Rund 20 Prozent der Geflüchteten, die zwischen 2014 und 2016 kamen, haben inzwischen einen Hochschulabschluss, so eine neue Umfrage.

Wohnen:

Rund drei Viertel der Geflüchteten mit Schutzstatus, die zwischen 2013 und 2016 kamen, hatten laut einer Studie fünf Jahre später eine Wohnung gefunden (74 Prozent). Das ist ein Erfolg, weil besonders in deutschen Großstädten der Wohnungsmarkt sehr angespannt ist. Bei Geflüchteten aus der Ukraine ging das deutlich schneller. Bei ihnen lebten bereits im Jahr der Ankunft fast drei Viertel in privaten Unterkünften. Der Hauptgrund: Sie konnten ihren Wohnort von Anfang an frei wählen – anders als die Asylsuchenden von 2015/2016.

Diese Auswahl hebt vor allem die Erfolge hervor, die Lehrkräfte, Behörden und Unternehmen gemeinsam mit den Geflüchteten erreicht haben. Das mag einseitig erscheinen, aber genauso einseitig ist die ständige Betonung von Problemen. Deutschland ist ein starkes Land geblieben, so wie Merkel es 2015 in ihrer Rede gesagt hat. Es gibt keine „bürgerkriegsähnlichen Zustände“ und keinen Zusammenbruch des Sozialstaats, wie es Rechtsextremisten von der AfD herbeireden wollten.

Nichtsdestotrotz gibt es viele offene Baustellen, besonders in der Integration von Frauen, beim Wohnen oder beim Bürgergeld. Um die geht es in einem weiteren Text am Samstag hier im Newsletter.

Carsten Wolf ist Fachautor für Migration und schreibt sonst für den „Mediendienst Integration“. https://x.com/zeitungsboy

Faktencheck

Jan van Aken, Co-Vorsitzender der Linken, war am 17. August zum Sommerinterview bei der ARD. Seine Aussagen haben wir im Faktencheck überprüft. Einige halten einer Überprüfung stand, andere sind falsch oder schwer zu belegen.

correctiv.org

Endlich verständlich

Die Debatte über das neue Wehrdienst-Modell von Verteidigungsminister Boris Pistorius stößt auf eine Vielzahl an Meinungen. Ein Kritikpunkt: Wieso soll der Wehrdienst nur für Männer verpflichtend sein? – Damit der Wehrdienst auch für Frauen verpflichtend wird, müsste das deutsche Grundgesetz geändert werden. In dem steht „Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden“. Um das Grundgesetz zu ändern, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag.

ndr.de

So geht’s auch

Der Londoner Ingenieur Navjot Sawhney konstruierte für seine Nachbarin im indischen Dorf Kuilapalayam eine Kurbel-Waschmaschine. Damit rief er ein globales Sozialprojekt ins Leben. Die handbetriebene Maschine spart Zeit und Wasser. Bereits in 15 Ländern wird die Erfindung genutzt, um die körperliche Belastung durch Handwäsche zu senken – und hilft eventuell auch jenen, die sich nicht direkt eine teure Waschmaschine leisten können.

geo.de

Fundstück

Auf die Nachhaltigkeit der eigenen Kleidung zu achten, ist wichtig, aber oft schwierig. Viele wissen nicht, wo sie beim Shoppen beginnen oder worauf sie achten sollen. Hinzu kommt, dass manche kein zusätzliches Geld für nachhaltige Mode ausgeben können oder möchten. Unsere Jugendredaktion Salon5 gibt Tipps, wie Nachhaltigkeit im Kleiderschrank gelingen kann.

Instagram

Der tragische Fall eines 16-Jährigen, der sich kürzlich nach „vertrauten“ Gesprächen mit einem KI-Bot das Leben nahm, zeigt wieder brutal: Kinder müssen lernen, digitale Räume zu durchschauen. Ihre Gefahren zu erkennen. Denn sie nutzen sie – daran wird sich nichts mehr ändern. Soziale Netzwerke und KI-Systeme werden nicht mehr verschwinden.

Auch nicht durch Verbote. Ich fragte dazu kürzlich meine vier jüngeren Geschwister (zwischen 17 und 23): Was hätte eine Zugangsbeschränkung zu Sozialen Netzwerken bei ihnen und ihren Freunden bewirkt? Die ehrliche – und wenig überraschende – Antwort: Sie hätten sie trotzdem genutzt; dann halt heimlich.

Wenn wir bloß eine Altersgrenze und damit Verbote einführen, lösen wir also nicht das Grundproblem: fehlende Medienkompetenz. Verbote wären wie ein Staudamm im offenen Meer.

Also sollten Heranwachsende stattdessen befähigt werden – mit klarer Unterstützung, Bildung und menschlicher Nähe. Sei es ein festes Schulfach, das von politischen Entscheidungsträgern eingeführt und subventioniert wird; seien es reguläre Kurse mit Journalisten, Community-Managerinnen, Psychologen, IT-Spezialistinnen: Wichtig ist Austausch mit Menschen, die wissen, wie digitale Räume funktionieren und beratend zur Seite stehen.

So können Jugendliche lernen, wie Desinformation funktioniert, wie Algorithmen Sucht erzeugen können, wie sie mit (Sozialen) Medien, Hass, Mobbing, Druck und „FOMO“ (der Angst, etwas zu verpassen) umgehen. Sie müssen in einem sicheren Raum erfahren, was „Likes“ eigentlich sind, welche Algorithmen damit gefüttert werden, wie lange Informationen abgespeichert werden. Dabei würden sie auch gleich erkennen, dass ein Mensch immer ein sichererer Ansprechpartner ist als Instagram oder KI.

Machen wir also junge Generationen fit, anstatt ihnen bloß den Zugang zum Omnipräsenten zu verwehren.

Bei CORRECTIV und der ReporterFabrik haben wir dazu übrigens schon mal ein Projekt an Schulen gemacht: Fakten gegen Fakes. Auch unsere Jugendredaktion Salon5 erklärt vieles dazu in aufklärenden Beiträgen, auch und besonders auf Social Media – da, wo Jugendliche sich nun mal aufhalten.

Seit 10 Jahren ist Migration eines der hitzigsten Themen der deutschen Politik. Eine neue Studie zeigt, wie sich die Stimmung im Land entwickelt hat. Eine Erkenntnis: Für Geflüchtete hat die Sorge vor Fremdenfeindlichkeit in den letzten Jahren stark zugenommen.

diw.de

An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Till Eckert, Samira Joy Frauwallner, Sebastian Haupt und Jule Scharun.

CORRECTIV ist spendenfinanziert

CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.