So arbeitet Trumps Abschiebemaschine

Donald Trump greift den US-amerikanischen Rechtsstaat an. Nirgends zeigt sich das deutlicher als in den Gängen eines Gerichts am 26 Federal Plaza in New York. Die Regierung lässt Einwanderer nach routinemäßigen Terminen verhaften – und entlässt Richter, die nicht spuren. Ein Besuch

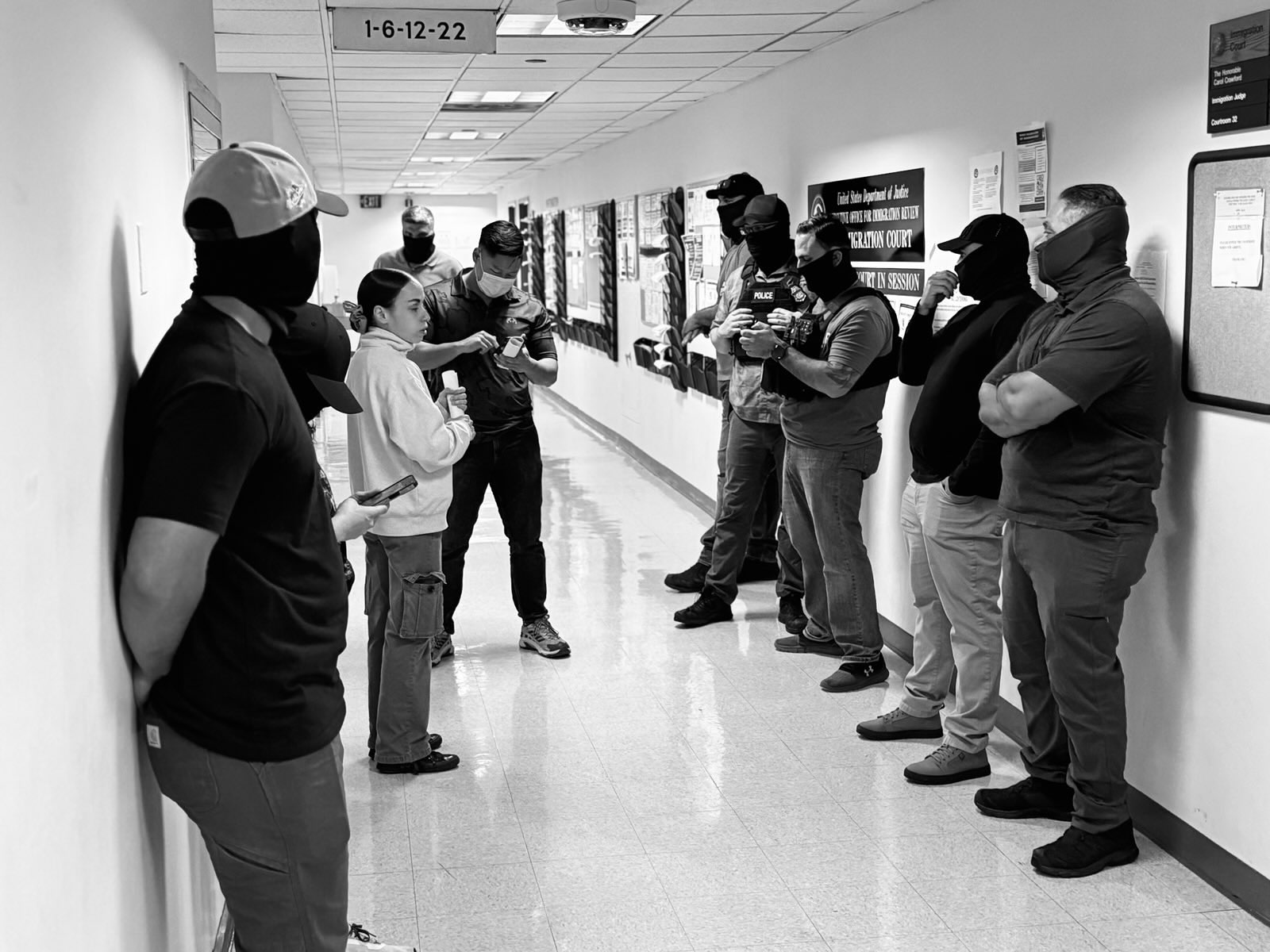

Für Millionen New Yorker ist es ein ganz normaler Donnerstagmorgen, doch für Monica Moreta-Galarza geht gerade eine Welt unter. Sie steht im Gang des 14. Stocks eines Bundesgerichts in Manhattan, und vor wenigen Minuten wurde ihr Ehemann von maskierten Männern verhaftet und in ein Treppenhaus geschleift.

Moreta-Galarza hat panische Angst um ihren Mann. Sie weiß nicht, was mit ihm geschehen wird. „Lasst mich mit ihm gehen“, fleht sie einen Beamten der US-Abschiebebehörde ICE an. Zuerst ignoriert er sie. „Adiós“, sagt er und winkt ab.

Dann geschieht etwas, das weite Teile der USA aufschrecken wird.

Tränen, Angst und Verzweiflung sind seit Monaten an der Tagesordnung im Gericht am 26 Federal Plaza in New York. Es ist ein grauer Gebäudeblock aus den Sechzigern, inmitten eines der beliebtesten Viertel der Stadt.

Täglich erscheinen hier Einwanderer, weil sie einen Asylantrag gestellt haben und zu einer Anhörung eingeladen wurden. Ihre Zukunft in den USA hängt davon ab. Seit Jahren war das bürokratische Routine. Das Gericht galt als relativ sicherer Ort, in dem nüchtern über den Aufenthaltsstatus entschieden wurde. Doch in Donald Trumps zweiter Amtszeit hat sich das geändert.

Wer heute das Gebäude betritt, kann nicht wissen, ob er als freier Mensch wieder herauskommt.

„Adiós“, sagt der ICE-Agent im Flanellhemd und Baseball-Cap, von seinen Kollegen Victor genannt, noch einmal. Dann scheint er die Beherrschung zu verlieren. Er packt Moreta-Galarza an den Armen, drückt sie zuerst gegen die Wand und wirft sie dann um. Ihr Kopf knallt laut auf den Boden. Bedrohend hält Victor ihr seinen Zeigefinger ins Gesicht. „Cállate“, brüllt er, zu deutsch: „sei ruhig“.

Im Getümmel zwischen Fotografen und weiteren ICE-Beamten schieben sich zwei Kinder im Grundschulalter zu ihrer Mutter am Boden durch. Ihre Schreie schneiden durch den Raum. Dann nähern sich zwei Männer, die als Security für einen geordneten Ablauf in den Gängen des Gerichts sorgen sollen. Behutsam trennen sie die Parteien auf. Einer wird später sagen: „Deshalb bin ich eingeschritten, wegen den Kids.“

Gerichtsbeobachter und Fotografen, die täglich vor Ort sind, um das Geschehen zu dokumentieren, helfen der aufgelösten Familie zunächst aus dem Gebäude. Dann rufen sie, wie so oft, bei Fabian Arias an. Er ist Pastor der nahegelegenen Saint Peters Church und hält sich als Notfallseelsorger auf Abruf bereit.

30 Minuten später ist er da, nimmt die Familie in den Arm, tröstet die junge Frau und ihre Kinder, die seit vergangenem Jahr in Coney Island leben. Er bringt die drei zu einem demokratischen US-Kongressabgeordneten, Dan Goldman, der ein Büro in einem Gebäude auf der anderen Straßenseite hat und als scharfer Kritiker der ICE-Maßnahmen im Gericht gilt.

„Oh mein Gott“, sagt der Politiker, als er die Videoaufnahme des Vorfalls sieht. Er verspricht, dem Fall nachzugehen.

Arias begleitet Moreta-Galarza noch ins Krankenhaus. Rund zwei Stunden später, nach Checks durch einen Neurologen, wird sie entlassen.

Unter Tränen sagt sie, in ihrem Heimatland Ecuador sei es an der Tagesordnung, dass Menschen staatliche Gewalt erfahren: „Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich das auch in den Vereinigten Staaten erlebe.“

Die Trump-Regierung baut eine milliardenschwere Abschiebemaschine – das New Yorker Gericht ist ein Puzzleteil

Die Trump-Regierung baut einen milliardenschweren Abschiebekomplex auf. Das Ziel ist, täglich 3.000 Einwanderer festzunehmen – mehr als eine Million pro Jahr. Die ausführende Behörde, ICE, verfügt mittlerweile über ein größeres Budget als die meisten Militärs weltweit.

Das Gerichtsgebäude in Manhattan ist in diesem System zu einer Falle geworden: Die maskierten ICE-Beamten warten hier darauf, dass ihnen ihre Ziele in die Arme laufen.

Die Hälfte der 3.320 Einwanderer, die ICE-Leute seit Trumps Amtseinführung und Ende Juli im Großraum New York festgenommen haben, wurde im Gerichtsgebäude am 26 Federal Plaza verhaftet. Das berichtete kürzlich BBC und bezieht sich dabei auf Daten des „Deportation Data Project“.

Immer wieder beteuern US-Präsident Donald Trump und Sprecher des zuständigen Department of Homeland Security (DHS), es gehe um die „Schlimmsten der Schlimmen“, um „kriminelle illegale Einwanderer“. Doch die Mehrzahl der festgenommenen Personen in New York – etwa drei Viertel – hatte laut der Daten keine Vorstrafen und war auch nicht wegen Straftaten angeklagt.

Das deckt sich mit bundesweiten Zahlen: Mehr als 70 Prozent der Einwanderer, die aktuell in Abschiebehaft sitzen, haben keine Vorstrafen, sondern lediglich einen unklaren Einwanderungsstatus. Wohl um ihre Quoten erfüllen zu können, nehmen Beamte mittlerweile zunehmend auch US-Staatsbürger fest, die sie für Einwanderer halten. Diese Menschen werden intern als „collaterals“ bezeichnet – als Kollateralschäden. Die ICE-Beamten wurden von oben angehalten, bei den Verhaftungen „kreativ“ zu werden.

Festgenommene werden häufig kurzzeitig in kleine Zellen in lokale ICE-Büros gebracht. Im New Yorker Gericht befindet sich eine solche nur zwei Stockwerke unter den Gerichtssälen. Von da aus geht es dann weiter in sogenannte „Detention Center“, Abschiebegefängnisse, die im ganzen Land verteilt sind. Dort wird über ihre Zukunft entschieden, ob sie also in den USA bleiben können oder abgeschoben werden.

Menschenrechtsorganisationen wie die American Civil Liberties Union (ACLU) berichten regelmäßig über die schlechten Zustände in solchen Gefängnissen. Teils fehle Menschen Zugang zu Medizin oder ausreichend Nahrung. Insassen in einer Einrichtung in Louisiana erleben nach Recherchen des Guardian teils Missbrauch. Manche von ihnen verschwinden.

Unser Reporter Till Eckert war im Rahmen des Arthur F. Burns Fellowships in den USA und hat dort beim Investigativmedium ProPublica zu den Abschiebemaßnahmen der zweiten Trump-Regierung recherchiert. Er reiste nach Boston, das hart von ICE-Operationen getroffen wurde, berichtete aus migrantischen Nachbarschaften, aus Kirchen, Notaufnahmen, Hilfsstellen und ICE-Feldbüros.

Zwei Wochen lang ging er zudem jeden Tag ins Einwanderungsgericht am 26 Federal Plaza in New York City. Dabei dokumentierte er unter anderem den Fall Moreta-Galarza. Er nahm an Asyl-Anhörungen teil, beobachtete mehrere Verhaftungen, sprach mit Anwälten, Beobachterinnen, Fotografen und ICE-Beamten.

Vielerorts im Land formiert sich Protest gegen die Abschiebepolitik der Regierung. Menschen organisieren wöchentliche Demonstrationen, beispielsweise vor einem ICE-Gebäude nördlich von Boston. Aktivistengruppen arbeiten in Schichten, um ICE-Verhaftungen zu dokumentieren. Darunter sind Rentner und sogar Menschen, die dafür ihren Job aufgegeben haben. Andere haben Apps entwickelt, die Nutzer vor maskierten Truppen auf den Straßen warnen sollen.

Das New Yorker Gericht wird von einigen als das „Epizentrum“ von Trumps Abschiebe-Maßnahmen bezeichnet. Gerichtsbeobachter und Anwälte von Non-Profit-Organisationen schlagen seit Monaten Alarm: Was hier passiere, sei eine beispiellose Aushebelung des Rechtsstaats. Auch die Stadt New York hat erklärt, dass solche Verhaftungen die Teilnahme an gerichtlichen Verfahren beeinträchtigen und damit Rechtsschutz und faire Verfahren untergraben.

Die Verhaftungen verlaufen in der Regel so: Die ICE-Agenten lauern ab etwa 10 Uhr morgens, manchmal auch später am Nachmittag, vor den Türen der Gerichtssäle. Ihre Teamleiter haben eine ausgedruckte Liste bei sich, auf der ein Foto, Name und einige Informationen zu den Personen zu sehen sind, die verhaftet werden sollen. Kommen diese dann nach ihrer Anhörung heraus, schlagen die maskierten ICE-Leute zu.

Oftmals sind die Festgenommenen wie erstarrt. So war es beispielsweise bei Shakira, wie sich die Transfrau aus Venezuela nennt. Es ist 11.41 Uhr an einem Montagmorgen im September, als sie nach ihrer Anhörung auf den Gang im zwölften Stock tritt. Sofort kommen die ICE-Agenten auf sie zu, checken ihre Identität und führen sie ins Treppenhaus. „Move“, rufen die ICE-Beamten den Fotografen zu, zu deutsch „aus dem Weg“. Im Hintergrund klackern Kameras. Es dauert nicht einmal eine Minute, dann ist Shakira verschwunden.

Die Venezolanerin wurde laut einem Freund einen Tag später in das berüchtigte Abschiebegefängnis nach Louisiana gebracht – über 2.000 Kilometer von New York entfernt.

Immer wieder werden Familien getrennt, zurück bleiben machtlose Partnerinnen oder Partner, teilweise auch deren Kinder. Einen Tag nach Shakiras Verhaftung, es ist Dienstag um 10.54 Uhr, kommt ein Paar aus dem Gerichtssaal, das Reporter von Politico später als Bory und Lesley Moran identifizieren werden. Bory trägt einen bunten Rucksack, mit den Worten „smart“ und „cool“ bedruckt, Lesley schiebt einen Kinderwagen vor sich. Ihre kleine Tochter wedelt zufrieden mit weißen und blauen Gerichtspapieren.

Wieder verlieren die ICE-Beamten keine Zeit: Bory wird abgeführt, ins Treppenhaus. „Warum?“, fragt die geschockte Lesley einen ICE-Beamten auf spanisch. Dann scheint sie zu begreifen, was passiert ist. Sie bricht in Tränen aus und verlässt mit ihrer Tochter das Gebäude.

Über einen Monat bangt eine Familie um ihren Vater und Ehemann in Abschiebehaft

Auch im Fall der Familie von Monica Moreta-Galarza aus Ecuador war es ein Routinetermin, der zur Falle für ihren Mann wurde – und damit endete, dass sie von ICE-Agent Victor auf den Boden geworfen wurde. Die Familie war an diesem Tag im September im Gericht, weil ein Richter über ihren Asylantrag entscheiden sollte. Doch dieser hatte die Entscheidung während der Sitzung vertagt und zu einem zweiten Termin im kommenden Juni geladen.

Die ICE-Beamten verhafteten Moreta-Galarzas Mann also, obwohl über seinen Asylantrag noch gar nicht entschieden war, und brachten ihn – wie Shakira, Bory und Hunderte weitere vor ihm – über das Treppenhaus in die kleine Zelle im zehnten Stock des Gebäudes.

Einige Tage später wurde er in eine Einrichtung in Pennsylvania gebracht, rund vier Stunden entfernt von New York. Lange ist seiner Familie nicht klar, ob und wann er wieder freikommen kann.

Am Sonntag nach seiner Verhaftung sitzen Monica Moreta-Galarza und ihre zwei Kinder in der ersten Reihe der spanischsprachigen Nachmittagsmesse in der Saint Peters Church, im Zentrum von Manhattan. Vor ihnen steht Pastor Fabian Arias am Rednerpult.

Arias lädt Einwanderer, die Berührung mit dem Abschiebesystem machen, regelmäßig in seine Kirche. Die Einrichtung ist im Mid-Century-Stil gehalten, großflächige Kunstwerke schmücken den Eingangsbereich und das Treppenhaus.

Nach der Messe gibt es Kaffee und Gebäck. Viele nutzen den Raum, um über ihre Erfahrungen – und ihre Traumata – zu sprechen. Ein junger Mann aus Kolumbien berichtet, über ein Jahr lang in Abschiebehaft verbracht zu haben.

Er beschreibt die Zustände in der Abschiebehaft als untragbar und meint damit auch: finanziell. Denn viele der Abschiebegefägnisse werden von privaten Unternehmen wie der Geo Group betrieben. Sie zieht Insassen zur Arbeit heran. Menschen, die in die USA kamen, um Geld zu verdienen und sich ein Leben aufzubauen, arbeiten dann in der Küche oder der Wäscherei zu einem Tageslohn von einem US-Dollar.

Für die Betroffenen ist oft selbst nicht ersichtlich, nach welchen Regeln sie gefangen genommen oder wieder freigelassen werden. Das Asylverfahren des Mannes aus Kolumbien ist immer noch in der Schwebe; er weiß nicht, ob er wirklich sicher ist, oder ob er noch einmal verhaftet werden wird, erzählt er in der Kirche. Durch den Druck habe er im vergangenen Jahr mehrere psychische Erkrankungen entwickelt. „Dieses System ist gemacht, um Menschen zu brechen“, sagt er.

Moreta-Galarza spricht mit einer Anwältin, die sich dem Fall ihres Ehemanns annehmen möchte. Das Ziel ist es, ihn schnellstmöglich dort rauszuholen.

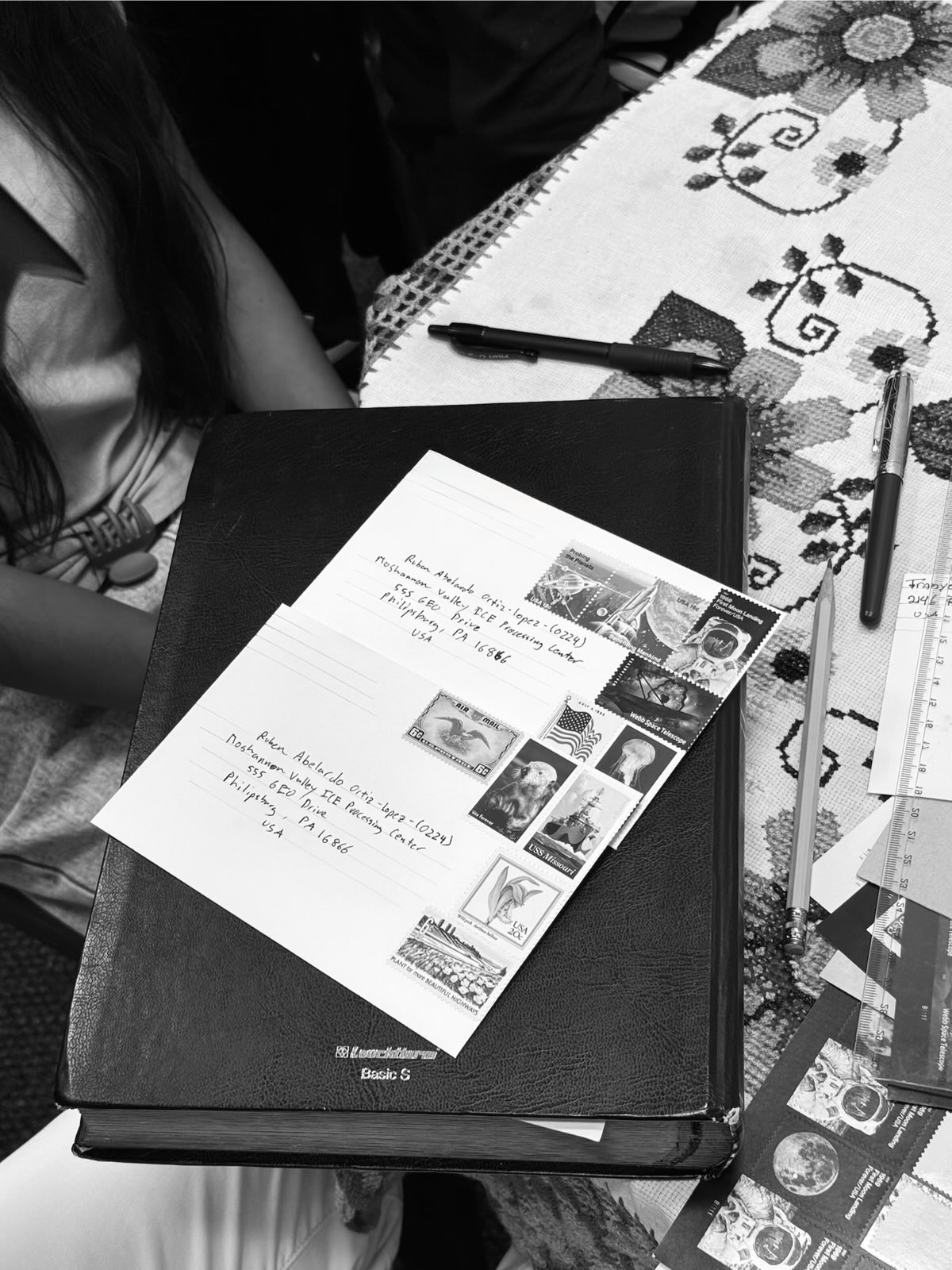

Die Treppe hoch sitzen ihre Kinder im Büro von Pastor Arias. Sie schreiben Briefe an ihren Vater, adressiert ans Abschiebegefängnis in Philadelphia. Er solle sich keine Sorgen um sie machen und gut essen, schreibt ihm sein Sohn auf spanisch.

Nach diesem Sonntag in der Kirche wird die Familie einen Monat lang um ihren Ehemann und Vater bangen. Dann, Ende Oktober, kommt Ruben Ortiz-Lopez frei. Vorerst.

Ein Foto zeigt ihn, gemeinsam mit seiner Frau, im Arm gehalten von Pastor Arias am ersten Sonntag im November in der Kirche. Über eine sogenannte Habeas-Petition, mit der die Rechtmäßigkeit einer Verhaftung überprüft wird, musste Ortiz-Lopez von ICE-Beamten zurück zum Ort der Festnahme überstellt werden, also nach New York.

Dieser Rechtskniff verspricht nach Einschätzung eines Gerichtsbeobachters aber nur kurzzeitige Abhilfe: Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, kann Ortiz-Lopez jederzeit wieder durch ICE-Beamte festgenommen werden.

Das US-Einwanderungsrecht ist strukturell nicht neutral – Richter sind Teil der Regierung

Einwanderer wie Ortiz-Lopez, die für Aufenthaltsfragen eine Anwältin oder Anwalt gewinnen können, gehören in den USA zu einer Minderheit. Anders als bei Strafsachen steht ihnen keine Pflichtverteidigung zu. Und aus Sorge vor Sanktionen durch die US-Regierung fahren viele Kanzleien, die traditionell Einwanderer vertraten, ihre Pro-Bono-Arbeit zurück.

Gleichzeitig sind Einwanderungsrichter in den USA nicht unabhängig, sondern unterstehen der Regierung. Die „Immigration Judges“ werden vom US-Generalstaatsanwalt ernannt, nicht vom Senat, und können jederzeit wieder abberufen werden. In New York ist genau das in den vergangenen Monaten mehrfach passiert.

Laut einer Gewerkschaft wurden mindestens sechs Richterinnen und Richter am 26 Federal Plaza abgesetzt. Vermutet wird, dass sie angestaute Fälle in den Augen der Regierung nicht schnell genug abarbeiteten – oder zu viele Fälle zugunsten der Einwanderer entschieden.

Einer der entlassenen Richter, David Kim, will gegen seine Kündigung vorgehen. Er ist selbst Einwanderer aus Südkorea und hat in 96 Prozent der von ihm entschiedenen Fälle Asylanträge gewährt. Seine Entlassungspapiere erhielt er, während er eine Anhörung durchführte.

„Ich bin mir nicht sicher, ob Menschen, die vor Einwanderungsrichtern erscheinen, noch ein ordnungsgemäßes Verfahren gewährt werden wird“, sagte Kim kürzlich dem Magazin Gothamist.

ICE-Beamter im Gericht am 26 Federal Plaza: „Nur ein Job“

Nicht alle ICE-Beamten im Gericht sind einverstanden mit Gewalt. Nur wenige Tage nachdem Monica Moreta-Galarza zu Boden gestoßen wurde, kommt es wieder zu einem Vorfall im Gericht. Ein Journalist der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu muss ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein ICE-Beamter um sich schlug und ihn zu Boden warf.

„What the fuck“, sagt ein ICE-Agent, als er kurze Zeit später Videos vom Vorfall sieht. Ein anderer sagt im Vorbeigehen: „Das ist ein wirkliches, scheiß Problem.“

Für viele sind die teils gewalttätigen Einsätze dagegen Alltag. Ein Beamter mit grauem Hemd und schwarzer Sturmhaube über dem Kopf lehnt sich an einem Montagmorgen etwas Abseits der anderen Beamten an eine Wand. Es ist sein erster Tag im Gericht, er kommt aus El Paso, nahe der Grenze zu Texas, und arbeitet wie viele ICE-Beamte hier normalerweise als Grenzbeamter. Die Arbeit hier beschreibt er im Gegensatz dazu als „langweilig“.

Was die Einsätze hier mit ihm und seiner Familie zuhause machen? „Es ist ein Job.“

Immer wieder werden brutale ICE-Verhaftungen gefilmt. Darunter Beamte, die Autofenster einschlagen und Menschen auf die Straße zerren. Die Regierung schreitet in der Regel nicht ein.

Doch der Vorfall um Moreta-Galarza löst etwas aus. Videos davon, wie der ICE-Beamte Victor sie zu Boden stößt, hochgeladen auf Plattformen wie Bluesky oder X, gehen über Nacht viral und werden landesweit von Medien und TV-Sendern ausgestrahlt.

In einem unüblichen Schritt meldet sich am Morgen danach dann die US-Regierung zu Wort: Das Verhalten des ICE-Beamten sei „inakzeptabel“, sagte eine Sprecherin des DHS, und „unter dem der Männer und Frauen von ICE“. Victor wird von seinen Pflichten entbunden, eine interne Untersuchung wird eingeleitet.

Unter den Gerichtsbeobachtern am 26 Federal Plaza und in den Kommentarspalten der Sozialen Medien wird das als großer Erfolg gefeiert: Endlich führt gewalttätiges Verhalten eines ICE-Beamten zu Konsequenzen.

Sogar Donald Trump wird von einer Journalistin zum Fall Moreta-Galarza befragt. Ob die ICE-Beamten im Land zu weit gehen, will die Reporterin wissen.

„Ich denke, sie gehen noch nicht weit genug“, sagt der US-Präsident.

Kurze Zeit nach Victors Freistellung üben hochrangige Regierungsangehörige offenbar Druck auf das DHS aus, wie Einblicke in interne Chats offenbaren. Der ICE-Beamte müsse schnellstens wieder eingesetzt werden.

Nicht einmal zwei Wochen nach dem Vorfall kehrte Victor wieder an seinen Arbeitsplatz zurück.

Text und Recherche: Till Eckert

Redaktion: Frida Thurm, Anette Dowideit

Faktencheck: Finn Schöneck

Titelbild: Graham MacIndoe

Bildredaktion: Ivo Mayr