Ihr Sohn habe Glück, sagt Andrea*, denn er gehe zur Schule, da sei die Heizung an. Doch die 48-Jährige ist Frührentnerin: „Ich bin immer zu Hause. Mir ist einfach immer kalt.“

In Deutschland fehlt 5,2 Millionen Menschen das Geld zum Heizen – viele Menschen frieren. Das ergibt eine Analyse von CORRECTIV.Europe auf Basis von Daten des Statistikamts der Europäischen Union (Eurostat) aus dem Jahr 2024.

Ein kaltes Zuhause ist ein Gesundheitsrisiko, sagt Boris Kingma, Thermophysiologe der niederländischen Organisation für angewandte wissenschaftliche Forschung: „Man kann sich zwar mit Kleidung vor Kälte schützen, doch wenn der Wohnraum nicht geheizt wird, kann sich der Körper nicht mehr von der Belastung durch die dauerhafte Kälte erholen.“ Menschen in kalten Wohnungen haben ein erhöhtes Risiko für psychische und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte, außerdem für chronische Atemwegsinfektionen. Alle können nicht nur zum geringeren Wohlbefinden und Arbeitsunfähigkeit, sondern auch zum vorzeitigen Tod führen.

„Nicht heizen zu können, sollte ernst genommen werden“, sagt Kingma. „Nicht nur im Bezug auf die Gesundheit von Millionen von Menschen, ab einem bestimmten Punkt ebenso wegen der Wirtschaft eines Landes – oder eben ganz Europa.“

In fast allen EU-Staaten, auch in Deutschland, ist die Zahl der Betroffenen im Vergleich zu 2021 gestiegen. Die aktuellen Daten für den europäischen Vergleich stammen aus dem Jahr 2023.

6,2 Prozent der Deutschen Bevölkerung können nicht richtig heizen

Für Deutschland gibt es bereits Zahlen für 2024, da waren 6,2 Prozent der Bevölkerung betroffen, hier zeigt sich ein Rückgang im Vergleich zu 2023. Jedoch sind es noch immer deutlich mehr als vor der Energiekrise (2021 waren es 3,3 Prozent). Bremen hat mit 12,2 Prozent den größten Anteil der ungeheizten Haushalte, danach folgen das Saarland (11,1 Prozent), der Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen (9,6 Prozent) und das südliche Rheinland-Pfalz (9,5 Prozent); den geringsten Anteil hat die Oberpfalz, hier sind es 1,4 Prozent.

Bei der EU-weiten Befragung von Eurostat gaben die Menschen an, ob sie finanziell in der Lage sind, ihren Wohnraum angemessen zu heizen. Eine feste Temperatur ist nicht vorgegeben, es ist eine Selbsteinschätzung. Unter den Betroffenen sind sowohl Menschen, die beim Heizen sparen, als auch solche, die überhaupt nicht heizen können. Der Deutsche Mieterbund und auch das Umweltbundesamt empfehlen in Wohnräumen eine Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius.

Methodik

Grundlage unserer Analyse sind Daten einer EU-weiten Befragung zu Einkommen und Lebensbedingungen („EU Survey on Income and Living Conditions“, EU-SILC). Hier finden Sie die Rohdaten.

Bei der Befragung gaben die Menschen unter anderem jährlich an, ob sie finanziell in der Lage sind, ihren Wohnraum angemessen zu heizen. Eine feste Temperatur ist nicht vorgegeben, es ist eine Selbsteinschätzung.

Wir haben aus dem Prozentsatz der Betroffenen an der Bevölkerung und den Einwohnerzahlen die absolute Zahl der Betroffenen in allen statistischen Regionen (NUTS 2) in der EU, Norwegen und der Schweiz berechnet.

Für Deutschland und einige andere Staaten sind seit dem 31. Januar 2025 bereits Daten für das Jahr 2024 verfügbar. Für die meisten Staaten stammen die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2023, weshalb wir diese für einen europaweiten Vergleich herangezogen haben.

Die Auswertung von CORRECTIV.Europe macht die hohe absolute Zahl der Betroffenen sichtbar – und wie wichtig Gegenmaßnahmen wären. Wir haben in den vergangenen Wochen mit einigen der Millionen Betroffenen gesprochen. Ihre Berichte sind alarmierend: Viele frieren aus Angst vor der nächsten Heizkostenabrechnung. Mehrere Menschen berichten von Temperaturen von 10 bis 15 Grad in ihren Wohnräumen. Und, dass sie gezwungenermaßen am Essen sparen, um zumindest etwas heizen zu können. Die Folgen sind nicht nur körperlich und psychisch für sie spürbar, sie berichten auch von Vereinsamung. Eine der Betroffenen haben wir besucht.

Ein kalter Januartag in einem Fachwerkdorf in der Nähe von Kassel: Andrea sitzt in Thermoleggings und Wollpullover in ihrem Wohnzimmer auf dem Sofa, die Füße mit den doppelten Wollsocken hat sie unter sich gezogen. Mit einem liebevollen „Komm mal her, mein kleiner Schlumpf“, hat sie eben ihren elfjährigen Sohn Ben* begrüßt. Als er in sein Handyspiel vertieft ist, beginnt sie zu erzählen: „Morgens ist es am schlimmsten.“ Da lüfte sie das einzige Mal am Tag, damit sich kein Schimmel bilde und ziehe sich dann so schnell wie möglich an. Duschen sei ohnehin nur ein oder zwei mal die Woche drin, aber dann warm, ein Luxus.

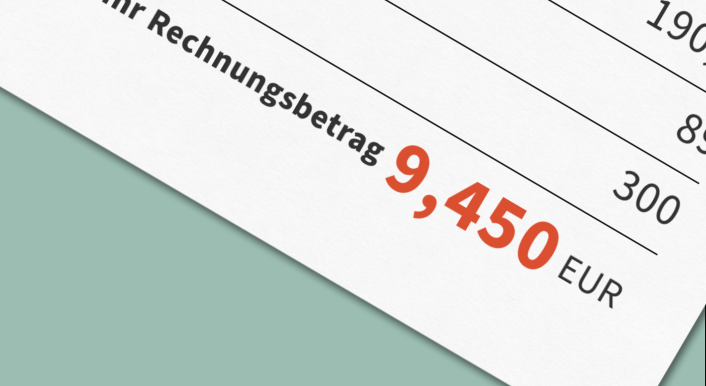

Andrea ist chronisch krank und deshalb in Rente. Ein Schreiben vom Sozialamt bestätigt das. Sie leidet an Akne inversa. Unter ihrer Haut bilden sich immer wieder schmerzhafte Entzündungen, die operiert werden müssen. Das Schreiben zählt außerdem auf: Depression, Schilddrüsenfunktionsstörung und ein Wirbelsäulenleiden. Letzte Woche habe es starken Nachtfrost gegeben und morgens, sagt Andrea, habe sie Eisblumen am einglasigen Küchenfenster gefunden. Von der Kälte täten ihr häufig die Knochen weh. Weil Ben im letzten Winter so oft erkältet gewesen sei, heize sie diesen Winter zumindest etwas. Doch die Sorge vor der Nachzahlung sitze ihr im Nacken.