Abgemildert statt verschärft? Falsche Behauptungen über das „Heizungsgesetz“

Hat Robert Habeck mit der Reform des Gebäudeenergiegesetzes ein ursprünglich von der CDU/CSU stammendes Gesetz abgemildert statt verschärft? Das wird in einem viel geteilten Sharepic behauptet. Was Experten dazu sagen und welche anderen Behauptungen zum Heizungsgesetz kursieren.

Lange debattiert, mehrfach geändert, 2023 beschlossen – die Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), umgangssprachlich als Heizungsgesetz bekannt, war vielleicht eines der größten Streitthemen während der Ampel-Regierungszeit. Mit dem Bruch der Regierung und dem Beginn des Wahlkampfes ist der Streit um das Gesetz seit November wieder da: Von Seiten der SPD heißt es, das Gesetz sei „zu komplex“ und solle wieder geändert werden, auch die FDP fordert Reformen, die CDU will es komplett kippen und auf seinen „ursprünglichen Bestand zurückbringen“, so CDU-Chef Friedrich Merz im Dezember.

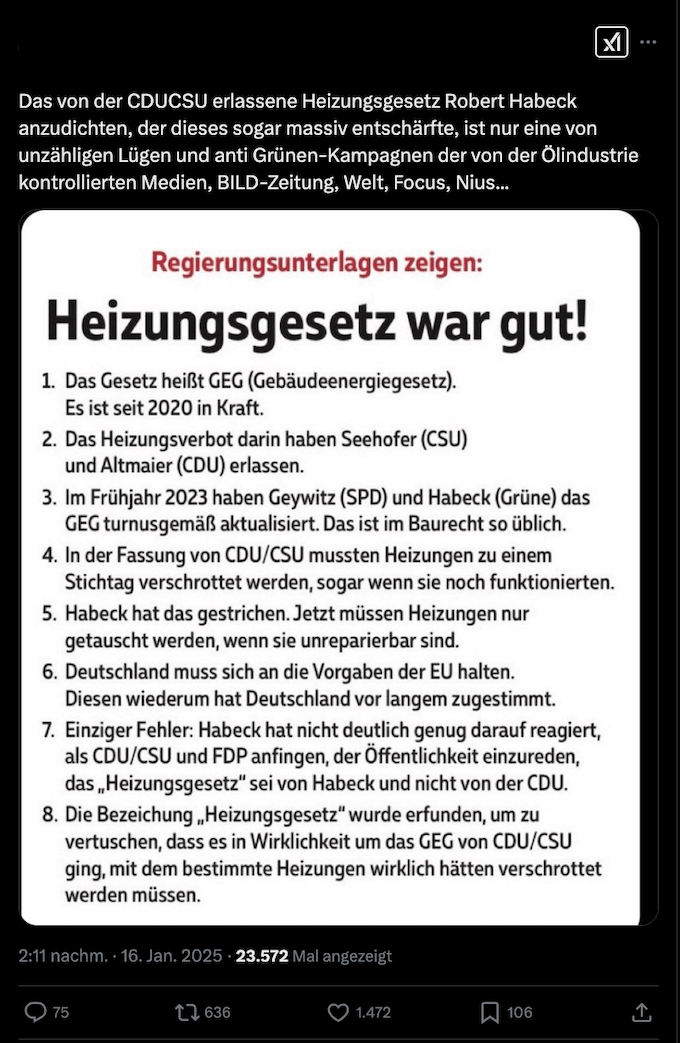

Genau um diesen Ursprung des Gesetzes geht es in Beiträgen in Sozialen Netzwerken, die sich bis zuletzt verbreiteten. Darin legen Nutzerinnen und Nutzer in einem Sharepic (hier oder hier) eine andere Interpretation rund um das GEG vor: Nicht die Reform von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sei zu kritisieren, sondern das, was die CDU mit dem Gesetz 2020 eigentlich geplant habe. Auf einem Sharepic mit acht Punkten wird unter anderem behauptet, Unions-Politiker hätten das „Heizungsverbot“ erlassen, Habeck dagegen habe verhindert, dass noch funktionierende Heizungen zu einem Stichtag verschrottet würden. Die Bezeichnung „Heizungsgesetz“ sei zudem erfunden worden, um in der Öffentlichkeit das strenge Gesetz der CDU zu vertuschen und es stattdessen Habeck in die Schuhe zu schieben.

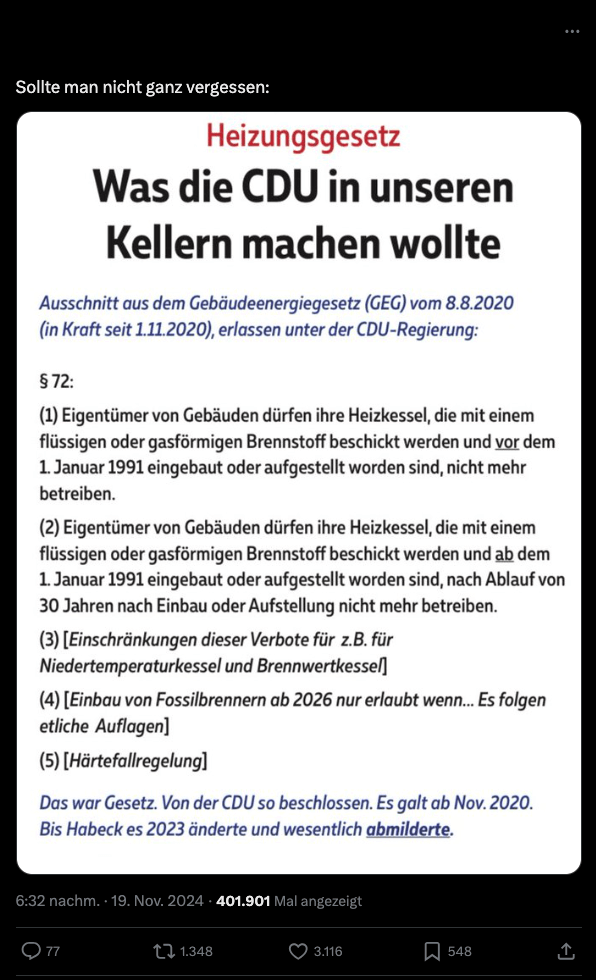

Zudem kursiert ein weiteres Sharepic mit dem Titel „Was die CDU in unseren Kellern machen wollte“. Darauf zu sehen ist in Teilen der Paragraph 72 des alten GEG, darunter steht, Habeck habe das ursprüngliche Gesetz „wesentlich abgemildert“. Die Person hinter den Sharepics schreibt uns, die Textkacheln seien „kurze, für den Alltagsgebrauch und das Alltagsverstehen gedachte Kurzfassung eines komplexen Zusammenhangs“.

Doch stimmen die Punkte in dieser Kurzfassung und hat Habeck das Gesetz tatsächlich abgemildert? Wir haben uns die Historie des Gesetzes genauer angeschaut, mit zwei Experten gesprochen und einen Blick auf die Berichterstattung über das sogenannte Heizungsgesetz geworfen. Einige Punkte auf dem Sharepic stimmen, andere dagegen sind falsch.

Die Person hinter den Sharepics teilte uns vor Veröffentlichung unseres Artikels mit, dass sie beide Kacheln mittlerweile überarbeitet habe, um Missverständnisse zu vermeiden.

Das GEG wurde 2020 von der Großen Koalition beschlossen, die Ampel-Regierung reformierte es 2023

Das ursprüngliche GEG war eine Zusammenführung bereits bestehender Regelungen: dem Energieeinsparungsgesetz, der Energieeinsparverordnung und dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. Damit sollten die energetischen Anforderungen an Gebäude und der Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden vereinheitlicht sowie europäische Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden umgesetzt werden.

Ein Entwurf innerhalb der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD lag bereits 2017 vor, doch die Union blockierte ihn. Das Gesetz wurde vertagt. Erst drei Jahre später, im Juni 2020, wurde es vom Bundestag beschlossen, damals regierte ebenfalls die Große Koalition – federführend beim Gesetz waren das Bundeswirtschaftsministerium unter Peter Altmaier von der CDU und das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer von der CSU. Soweit richtig im Sharepic dargestellt.

Die geplante Reform des GEG stand bereits im Koalitionsvertrag der Ampel von 2021. Darin hieß es: „Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden.“ Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und der eingeschränkten Gasversorgung wurde das Gesetz vorgezogen, im September 2023 beschlossen und gilt seit Januar 2024.

Rein „turnusgemäß“, also nach einem festgelegten Zeitplan, wie durch das Sharepic suggeriert, war diese Überarbeitung laut einem Experten aber nicht. Zwar sieht Paragraph neun des Gesetzes vor, dass Teil zwei und drei des Gesetzes – sprich die Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebäude – 2023 überprüft werden sollten, die Reform war demnach aber weitaus umfassender. Torsten Körber, Jurist und Direktor des Instituts für Energiewirtschaftsrecht an der Universität Köln, schreibt uns auf Anfrage, dass es grundsätzlich richtig sei, dass das GEG immer wieder an neue Vorgaben angepasst werde. Im Fall der Novelle 2023 habe es bei den Paragraphen zu den Anforderungen an Heizungsanlagen und dem Betriebsverbot für Heizkessel aber keinen Zwang, etwa durch Umsetzungsfristen von EU-Richtlinien, gegeben.

BMWK: Keine Regelung gestrichen, wonach noch funktionierende Heizungen zu einem Stichtag hätten verschrottet werden müssen

Unter Punkt vier und fünf des Sharepics folgt die Behauptung, dass nach der alten Fassung des GEG noch funktionierende Heizungen zu einem Stichtag hätten verschrottet werden müssen. Habeck soll das gestrichen haben, Heizungen müssten jetzt nur noch getauscht werden, wenn sie unreparierbar sind. Auf Nachfrage schreibt uns die Person hinter dem Sharepic, dass genau diese Änderung des Gesetzes die „wesentliche Abmilderung“ darstelle. Als Beleg verweist sie auf die Webseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Dort heißt es: „Bestehende Heizungen dürfen weiter betrieben und auch repariert werden.“ Aber war das vorher anders? Wir haben beim BMWK nachgefragt, ob eine entsprechende Regelung des alten GEG gestrichen wurde. Die Antwort: Man habe an den Ausnahmen des Gesetzes nichts geändert.

Auf der Webseite Buzer lassen sich Fassungen eines Gesetzes vergleichen. Dabei fällt auf: Die ersten beiden Absätze des Paragraphen 72 – zu sehen auf dem Sharepic mit dem Titel „Was die CDU in unseren Kellern machen wollte“ – sind gleich geblieben. „Die ‚Verschrottungsregeln‘ für vor 1991 eingebaute oder 30 Jahre alte, nach 1991 eingebaute fossile Heizungen wurden weder verschärft noch abgemildert“, bilanziert Torsten Körber von der Uni Köln.

Paragraph 72 des GEG betrifft das Betriebsverbot für Heizkessel und Ölheizungen: Demnach dürfen Eigentümer ihre Heizkessel nicht mehr betreiben, wenn diese mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff betrieben werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut wurden. Ebenso wenig dürfen Eigentümer einen solchen Heizkessel noch nutzen, wenn er nach diesem Stichtag eingebaut wurde und älter als 30 Jahre ist.

Altes GEG enthielt Vorgaben zu Ölheizungen – jedoch mit vielen Ausnahmen

Im Zuge der Reform gestrichen wurde Absatz vier des Paragraphen 72. Auf dem Sharepic ist das zusammengefasst als „Einbau von Fossilbrennern ab 2026 nur erlaubt wenn…es folgen etliche Auflagen“.

Die alte Fassung des GEG regelte, dass ab Januar 2026 Heizkessel, die mit Heizöl oder mit festem fossilem Brennstoff betrieben werden, nur noch eingebaut oder aufgestellt werden dürfen, wenn sie erneuerbare Energien mit einbinden. Anders als auf dem Sharepic steht, folgten im Gesetz aber nicht etliche „Auflagen“, sondern etliche Ausnahmen: Ohne ein vorhandenes Gas- oder Fernwärmenetz etwa war der Einbau eines solchen Heizkessels weiterhin erlaubt – auch dann, wenn die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien technisch nicht möglich war. Diese Ausnahmen waren so umfassend, dass Expertinnen und Experten die Regelungen zum Einbau von Ölheizungen von 2020 als zu lasch im Hinblick auf Klimaschutzziele kritisierten.

Was ist mit diesen gestrichenen Regelungen in Absatz vier passiert? Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schreibt dazu in einem FAQ (Punkt 7d): „Nach den bisherigen Regelungen im GEG sollten Ölheizungen nach 2026 nur dann noch zulässig sein, wenn sie einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien nutzen. Diese Bestimmung wurde in den neuen Regelungen übernommen, jedoch wurden die Anforderungen an den Anteil erneuerbarer Energien verschärft.“

Vorgaben zum Einbau neuer Heizungen sind durch die Reform des GEG deutlich strenger

Natürlich gebe es in der Gesetzesnovelle Dinge, „die enger, spezifischer oder auch strenger geregelt“ sind als Entwurf von 2020, schreibt die Person hinter den Sharepics auf Nachfrage: „Die Frage ist, ob meine Textkacheln eine für den Alltagsgebrauch nützliche, genügend faktennahe Darstellung bieten.“ Dem widersprechen die Einschätzungen von Experten.

Die Behauptungen auf den Sharepics seien grundsätzlich so nicht richtig, schreibt uns Florian Munder von der Verbraucherzentrale auf Anfrage. Die wesentlichen Änderungen der GEG-Novelle der Ampel-Regierung seien Vorgaben zum Einbau neuer Heizungen – und die kämen auf dem Sharepic in Sozialen Netzwerken nicht vor.

Diese Vorgaben, die zuvor in Paragraph 72 Absatz vier geregelt waren, seien nun „deutlich strenger“, so Körber von der Universität Köln. Sie finden sich in Paragraph 71 bis 71p „Anforderungen an eine Heizungsanlage“. Für den Einbau einer neuen Heizung, aber auch für den freiwilligen oder verpflichtenden Austausch einer alten Heizung gilt: Sie muss mindestens 65 Prozent der Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen.

„Nach dem GEG 2020 hätte man zum Beispiel eine alte Ölheizung mit hohem CO2-Ausstoß durch eine moderne CO2-arme Gas-Brennwerttherme austauschen können“, erklärt Körber. „Das geht (nach Ablauf der Übergangsfristen 2026 und 2028) nicht mehr.“

Reform des GEG erweiterte Härtefallregelungen

Auch Absatz fünf von Paragraph 72 des alten GEG ist im Zuge der Reform gestrichen worden. Er enthielt eine Härtefallregelung für die Betriebsverbote von Heizkesseln und Ölheizungen. Die Härtefallregelungen finden sich im neuen GEG in Paragraph 102 und sie wurden erweitert: Neben der bereits zuvor im Gesetz verankerten Unwirtschaftlichkeit sind hier nun auch explizit persönliche und bauliche Umstände aufgeführt. Zudem haben seit der Reform Eigentümer, die Sozialleistungen beziehen, die Möglichkeit, sich von den Anforderungen des Gesetzes befreien zu lassen. Auf diese Härtefallregelungen als Abmilderung des GEG verweist auch die Sharepic-Erstellerin in ihrer Antwort an uns.

Eine Verschärfung sieht Körber allerdings wiederum im neuen Absatz vier des Paragraphen 72, der für Heizkessel, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, eine Frist bis Ende 2044 vorschreibt. Eine solche Frist gab es im alten GEG nicht. Anders als online behauptet, sei das GEG unter dem Strich nicht „entschärft“ worden, das Gegenteil sei der Fall, resümiert Körber.

Falschmeldungen rund um das „Heizungsgesetz“ 2023

Richtig ist, dass die Debatten rund um das Gesetz mit irreführenden Aussagen gespickt waren. Laut Körber hängen etliche Missverständnisse über die Reform des GEG mit Falschmeldungen in Sozialen Netzwerken zusammen. 2023 hieß es, dass „ab 2024 alle Leute ihre Gas- und Öl-Heizungen austauschen müssten“, so Körber. Doch, das war falsch. Zusätzlich kursierten Falschbehauptungen rund um Wärmepumpen, etwa dass für den Einbau eine Fußbodenheizung nötig sei oder dass sie sehr laut seien.

Das führt uns zu den letzten Punkten auf dem Sharepic, nämlich dem Vorwurf, die Bezeichnung „Heizungsgesetz“ statt „Gebäudeenergiegesetz“ sei erfunden worden, um in der Öffentlichkeit das strenge Gesetz der CDU zu vertuschen und es stattdessen Habeck in die Schuhe zu schieben. Wie wir schon geklärt haben, war das ursprüngliche Gesetz nicht strenger als die Reform durch Robert Habeck. Was jedoch stimmt, ist, dass die Bezeichnung „Heizungsgesetz“ vor der Reform der Ampel-Regierung nicht für das GEG verwendet wurde – sie entstand aus der damaligen medialen Berichterstattung.

Ende Februar 2023 schrieb die Bild einen Artikel über einen durchgestochenen Entwurf des GEG: „Schon ab 2024! Habeck will Öl- und Gas-Heizungen verbieten.“ Der Titel erweckte den Eindruck, Öl- und Gasheizungen seien generell ab 2024 verboten, dabei war dies – auch im Entwurf – gar nicht für Bestandsheizungen vorgesehen. Es war der Beginn einer monatelangen politischen und gesellschaftlichen Debatte. In der Bild-Berichterstattung folgten Begriffe wie „Habecks Heiz-Verbot“, „Heiz-Hammer“ oder eine Karikatur Habecks auf dem Titelbild des Spiegels, der als Monteur mit einer Rohrzange an dem Einbau einer Wärmepumpe scheitert.

Bild nutze Begriff „Heiz-Hammer“ 70 Mal in sechs Monaten

Insbesondere der Bild-Zeitung warfen manche Expertinnen und Experten eine Kampagne vor. Innerhalb von sechs Monaten verwendete die Zeitung den Begriff „Heiz-Hammer“ fast 70 Mal, ergab eine Auswertung von Lobbycontrol. Manche vermuteten eine Einflussnahme des Springer-Hauptaktionärs KKR – einem US-amerikanischen Unternehmen, das überwiegend in fossile Energien investiert. Konkrete Belege für eine Einflussnahme gibt es laut Lobbycontrol nicht, wohl aber Lobbyarbeit durch KKR und auffällig viele Treffen zwischen dem Unternehmen und dem Kanzleramt vor und während der Debatte um das Heizungsgesetz.

Die Kommunikationswissenschaftler Pablo Jost und Matthias Mack haben die Berichterstattung der damaligen Zeit analysiert. In ihrer Studie von April 2024 kommen sie zu dem Schluss, dass die Reform des GEG in mehr als 2.000 Beiträgen 19 untersuchter Medien in allen Aspekten überwiegend negativ bewertet wurde. Insgesamt seien zwar mehr richtige als irreführende Informationen über das Heizungsgesetz verbreitet worden. Medien am linken Rand und die Bild hätten jedoch in relevantem Maße, rechte Medien sogar überwiegend irreführende Informationen verbreitet.

Fehler in der politischen Kommunikation rund ums GEG von Opposition und Regierung

Und auch in der politischen Kommunikation ist damals einiges schief gelaufen: Politikerinnen und Politiker aus der Opposition, aber auch der Koalitionspartner FDP, übernahmen unkritisch Begriffe wie „Heizungsverbot“, sprachen von „Habecks-Heizungswahn und einer Energie-Stasi“ und „grüner Verbotsideologie“.

Der Autor und Politikberater Johannes Hillje hat sich in derselben Studie wie oben die damalige politische Kommunikation genauer angeschaut. Er schreibt, die demokratische Opposition sei ihrer Verantwortung für einen faktenbasierten Diskurs nicht immer gerecht geworden. Aber auch: „Das Akzeptanzdefizit [in der Bevölkerung, Anm. d. Red] bei einem der bedeutendsten Klimaschutzvorhaben der Legislaturperiode muss sich die Bundesregierung […] in erster Linie selbst ankreiden.“ Habeck selbst hat später Fehler eingestanden.

Laut Hillje sei etwa der Umfang der finanziellen Förderung monatelang unklar geblieben und habe für Verunsicherung gesorgt: „In dem Moment, in dem die GEG-Debatte mit den Kosten als zentrales Thema heiß lief, konnte die Bundesregierung nichts Genaueres über die staatliche Förderung sagen.“ Hillje kommt zu dem Fazit: „ Insgesamt ist das GEG ein Beispiel dafür, wie man eine anspruchsvolle Klimaschutzmaßnahme als Regierung nicht konzipieren und kommunizieren sollte.“

Alle Faktenchecks rund um die Bundestagswahl 2025 lesen Sie hier.

Redigatur: Matthias Bau, Sophie Timmermann

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Alte Fassung Gebäudeenergiegesetz, 8. August 2020: Link (archiviert)

- Neue Fassung Gebäudeenergiegesetz, 8. September 2023 : Link (archiviert)

- Vergleich Paragraph 72: Link (archiviert)

- Studie „Aufgeheizte Debatte? Eine Analyse der Berichterstattung über das Heizungsgesetz – und was wir politisch daraus lernen können“, Das progressive Zentrum, 18. April 2024: Link (PDF, archiviert)