Sommerinterview mit Friedrich Merz: Aussagen zu Krankheitstagen und Arbeitszeiten im Faktencheck

Im Sommerinterview beim ZDF sprach Bundeskanzler Friedrich Merz über Steuererhöhungen und den Zustand der deutschen Wirtschaft. Wir nehmen unter anderem seine Aussage zum Krankenstand und zur Zahl der geleisteten Arbeitsstunden unter die Lupe.

Friedrich Merz gab am 31. August sein zweites Sommerinterview. Diesmal war er nicht bei der ARD, sondern im ZDF zu Gast. Mit der Moderatorin Diana Zimmermann sprach er unter anderem über Steuererhöhungen und die deutsche Wirtschaft. Dabei standen Themen wie Krankheitstage in Deutschland, sowie geleistete Arbeitsstunden und die Arbeitskosten im Fokus, aber auch zum Rückhalt für Merz in der Koalition stellte Zimmermann mehrere Fragen.

Das Sommerinterview mit Merz war das letzte der Reihe – wir haben uns auch bei vergangenen die Sachlage zu einigen Äußerungen angesehen, etwa bei Alice Weidel, Markus Söder oder Bärbel Bas.

Koalitionsvertrag ist rechtlich nicht bindend, Steuererhöhungen sind darin nicht ausgeschlossen

„Wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden und dieser Koalitionsvertrag gilt.“

Bewertung: Fehlender Kontext

Zu Beginn des Sommerinterviews ging es um Steuererhöhungen. Der Regierungskoalition fehlen für den Haushalt 2027 laut Finanzminister Lars Klingbeil rund 30 Milliarden Euro. Klingbeil hatte daher zuletzt Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen. Von Merz will Zimmermann im Interview wissen, ob er „Steuererhöhungen vom Tisch nehme“.

Merz antwortete darauf, dass sich CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag darauf geeinigt hätten, Steuern nicht zu erhöhen. Im Koalitionsvertrag ist davon jedoch nichts zu lesen. Zwar werden einige Beispiele für Steuersenkungen genannt, zum Beispiel die Senkung der Stromsteuer oder der Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen, gleichzeitig werden Steuererhöhungen aber an keiner Stelle ausgeschlossen.

Und selbst wenn, dann hätte das rechtlich auch keinerlei Bedeutung, da der Koalitionsvertrag kein Vertrag im juristischen Sinne ist. Das wäre auch nicht sinnvoll, da die Bundesregierung in der Lage sein muss, auf unvorhergesehene Ereignisse und Situationen reagieren zu können. Der Koalitionsvertrag ist als Absichtserklärung zu verstehen, die Transparenz über die Vorhaben der Regierung schaffen soll.

Wenig später sagte Merz im Interview, man habe über das Thema Steuererhöhungen „lange in den Koalitionsverhandlungen diskutiert“. Dabei hätten sowohl Markus Söder als auch er betont, dass man keinen Koalitionsvertrag „mit Steuererhöhungen“ unterschreibe.

Deutschland hat laut OECD die meisten Krankheitstage, aber nicht die meiste verlorene Arbeitszeit durch Krankheit

„Wir haben mit einen der höchsten Krankenstände in ganz Europa.“

Bewertung: Fehlender Kontext.

Im weiteren Verlauf des Interviews fragt Zimmermann Friedrich Merz, ob er der Meinung sei, man müsse bis ins Alter von 70 Jahren arbeiten. Merz holt daraufhin aus und stellt zunächst verschiedene Behauptungen zum Zustand der deutschen Wirtschaft auf. Darunter die Behauptung, Deutschland habe einen „der höchsten Krankenstände in ganz Europa“.

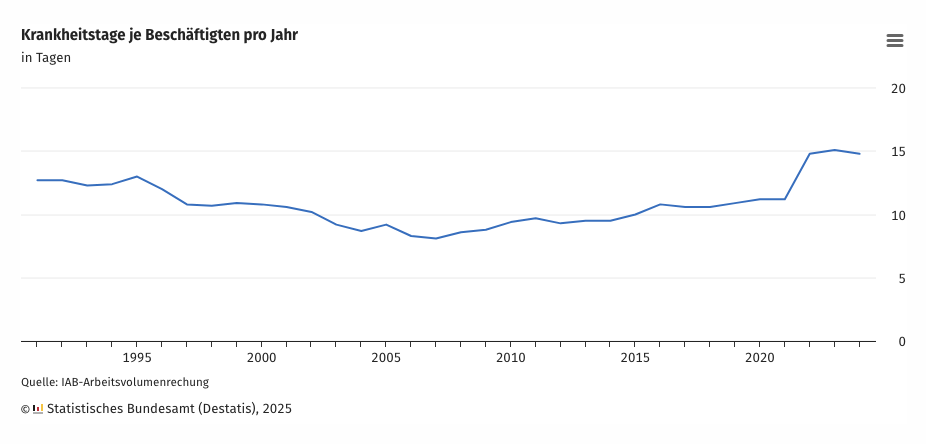

Eine konkrete Quelle für diese Aussage führte der Kanzler nicht an. Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen: 2024 waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 14,8 Arbeitstage krank gemeldet. Von 2021 auf 2022 gab es zudem einen deutlichen Anstieg der Krankentage:

Forscher des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (ZWE) führten diesen Anstieg vor allem darauf zurück, dass es eine verbesserte statistische Erfassung durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) gegeben habe. Doch wie steht Deutschland damit im europäischen Vergleich da?

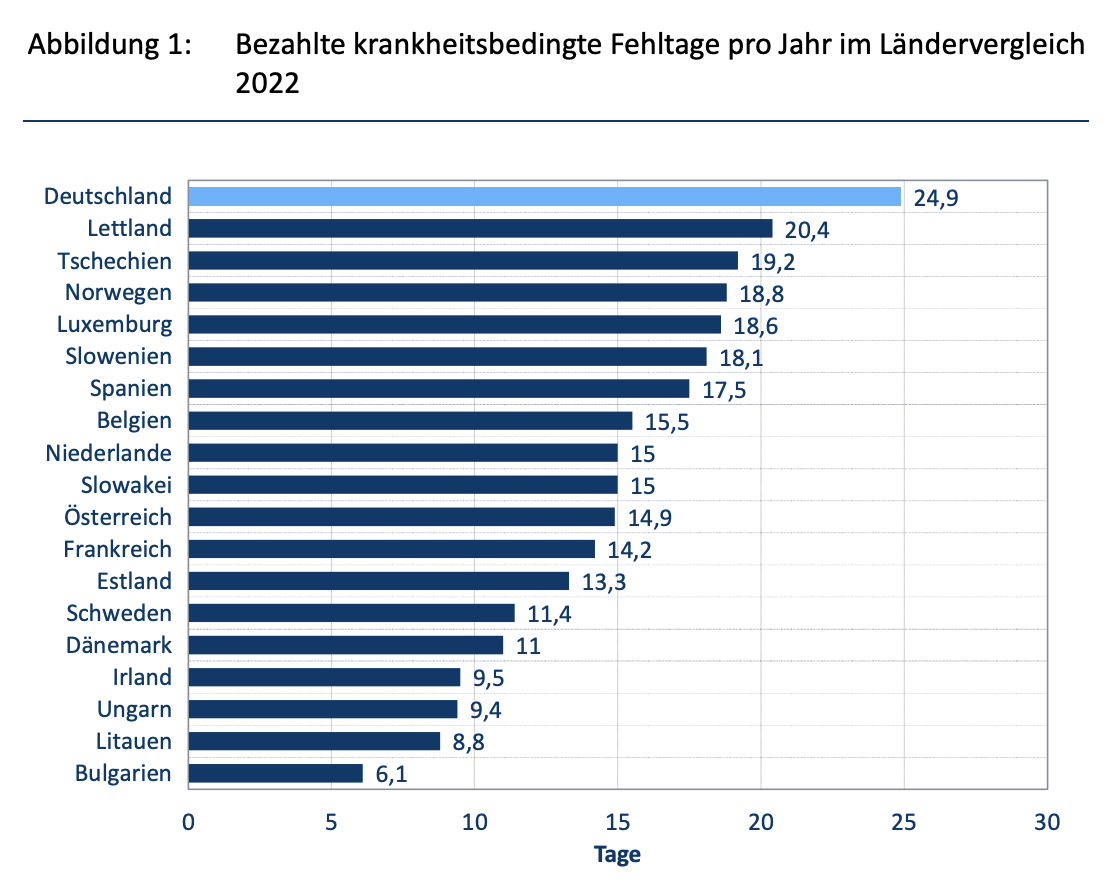

Laut einer Analyse des Forschungsinstituts Iges von Januar 2025, die auf Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beruht, hatte Deutschland 2022 mit 24,9 Tagen die meisten bezahlten, krankheitsbedingten Fehltage in Europa. Das Iges verglich krankheitsbedingte Fehlzeiten auf europäischer Ebene im Auftrag der Krankenkasse DAK.

Allerdings ist es laut Fachleuten irreführend, nur diese Daten heranzuziehen, denn die Statistik weist Lücken auf: In keinem Land seien die bezahlten Fehlzeiten vollständig erfasst worden und der Grad der Untererfassung zwischen den Ländern unterscheide sich stark. Das hänge von den jeweiligen Prozessen der Lohnfortzahlung, Krankschreibung und dem Meldeverfahren ab. In Deutschland gebe es durch die eAU aber nahezu eine Vollerhebung.

Verzerrte OECD-Statistik: Regelungen zu bezahlten Fehltagen in Europa unterschiedlich

Zudem enthalten die Daten nur bezahlte Fehltage. Die Regelungen zur Lohnfortzahlung sind in Europa aber unterschiedlich. In Deutschland haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall für sechs Wochen Anspruch auf 100 Prozent ihres Lohns. Anders ist das laut den ZWE-Wissenschaftlern beispielsweise in Schweden. Dort gibt es „einen Karenztag, der gänzlich unbezahlt bleiben kann. Danach greift eine Lohnfortzahlung von 80 Prozent von bis zu zwei Wochen.“ Arbeitnehmer in Estland, Frankreich, Irland, Italien, Portugal und Spanien haben laut Iges drei unbezahlte Karenztage, bevor die Lohnfortzahlung oder Krankengeldzahlung einsetzt. All diese Fehltage werden in den Daten nicht berücksichtigt.

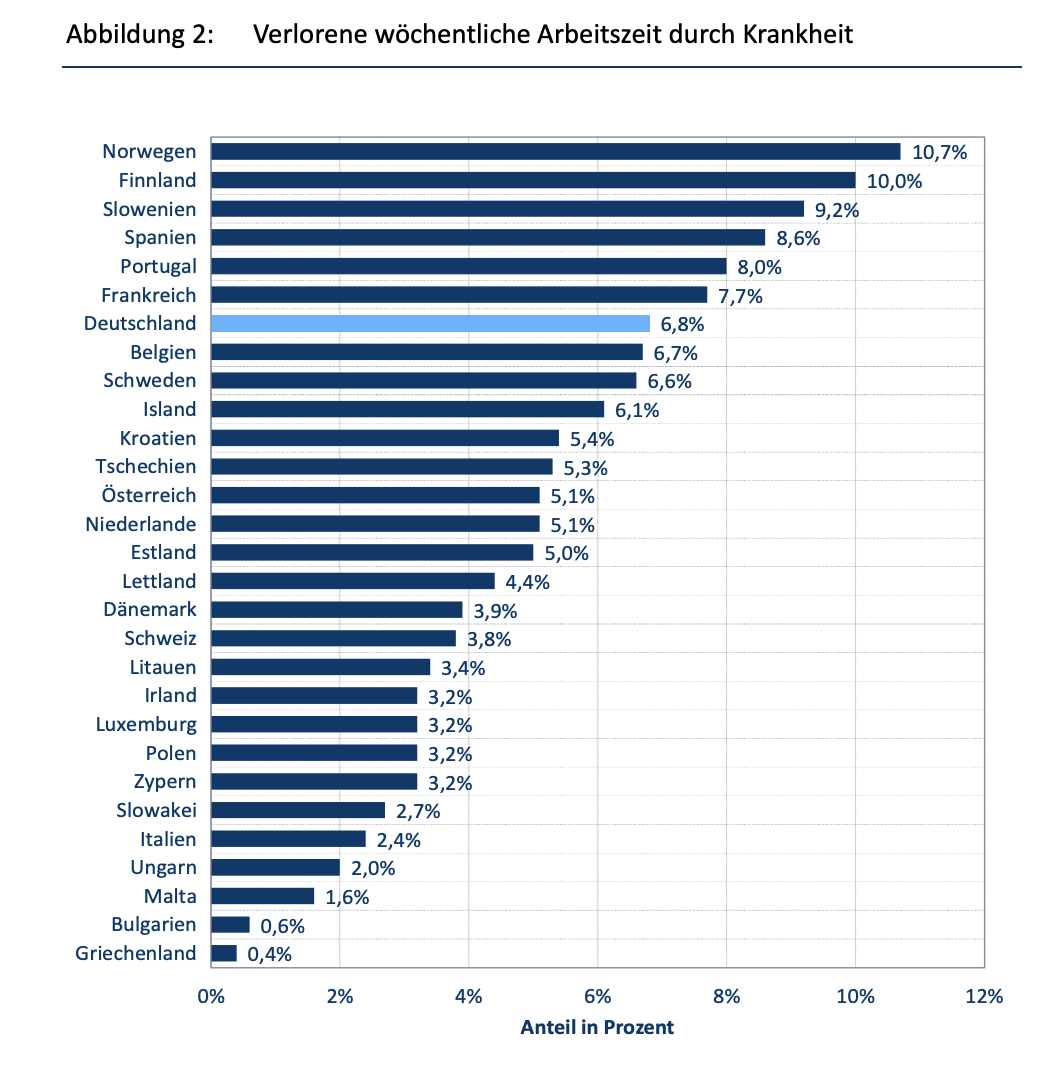

Eine andere Untersuchung der OECD wertet aus, wie viel Arbeitszeit anteilig an der Wochenarbeitszeit durch Krankheit verloren geht. Die Untersuchung beruht auf Umfragen, in Deutschland etwa durch den Mikrozensus. Hier landet Deutschland im europäischen Vergleich im oberen Mittelfeld. Die Daten beziehen sich auf 2023.

Merz nutzt ungeeignete Daten für einen Vergleich der Arbeitszeiten in Deutschland und der Schweiz

„Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer.“

Bewertung: Fehlender Kontext

Bereits im Mai hatte Merz in seiner ersten Regierungserklärung gefordert, Menschen in Deutschland müssten wieder mehr und effizienter arbeiten. Im Sommerinterview wiederholte er diese Forderung. Wir würden 200 Stunden weniger als die Schweizer arbeiten, sagte der Bundeskanzler.

Eine Google-Suche mit diesen Stichwörtern führt zu einer Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), die auf Daten der OECD von 2023 beruht. Demnach haben Menschen in Deutschland im Schnitt knapp 200 Stunden weniger gearbeitet als Menschen in der Schweiz, nämlich 1.335 Stunden im Vergleich zu 1.530. Hierfür wird die Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in einem Jahr durch die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten in diesem Jahr geteilt. Unter allen 38 OECD-Ländern landete Deutschland damit auf dem letzten Platz.

Das IW hat diese Zahlen auf alle Einwohner im Erwerbsalter, also zwischen 15 und 64 Jahren, und nicht nur auf Beschäftigte umgerechnet: So landet Deutschland 2023 mit im Schnitt 1.036 Arbeitsstunden auf dem drittletzten Platz, vor Frankreich und Belgien. Doch diese Zahlen sind nicht aussagekräftig. Wie es auf der Webseite der OECD heißt, dienen die Daten dem Vergleich von Trends im Zeitverlauf. Ungeeignet seien sie dagegen für Vergleiche der durchschnittlichen Arbeitszeit eines bestimmten Jahres – also genau dem, was Merz daraus macht.

Expertin: Bei richtiger Gewichtung der Teilzeitquote würde Deutschland im Mittelfeld landen

Auch die Auswertung des IW stand deswegen bereits mehrfach in der Kritik. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) bezeichnete sie als „Unstatistik des Monats“. Der Ländervergleich ist demnach irreführend.

Zum einen umfasst die Statistik „die regulären Arbeitsstunden von Vollzeit-, Teilzeit- und Saisonarbeitskräften, bezahlte und unbezahlte Überstunden sowie die in Nebentätigkeiten geleisteten Stunden“. Doch deren Anteile variierten je nach Land, was bei der Berechnung eines Durchschnitts unterschlagen werde. Dabei steigt die Erwerbsbeteiligung in Deutschland laut RWI „erheblich an“, weil immer mehr Menschen in den Arbeitsmarkt einsteigen, aber nur in Teilzeit. Das seien vor allem Frauen, Studierende und ältere Menschen. Katharina Hölzl, Leiterin des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, sagte dem SWR im Mai, würde man die Teilzeitquote richtig gewichten, stünde Deutschland im Mittelfeld des Rankings.

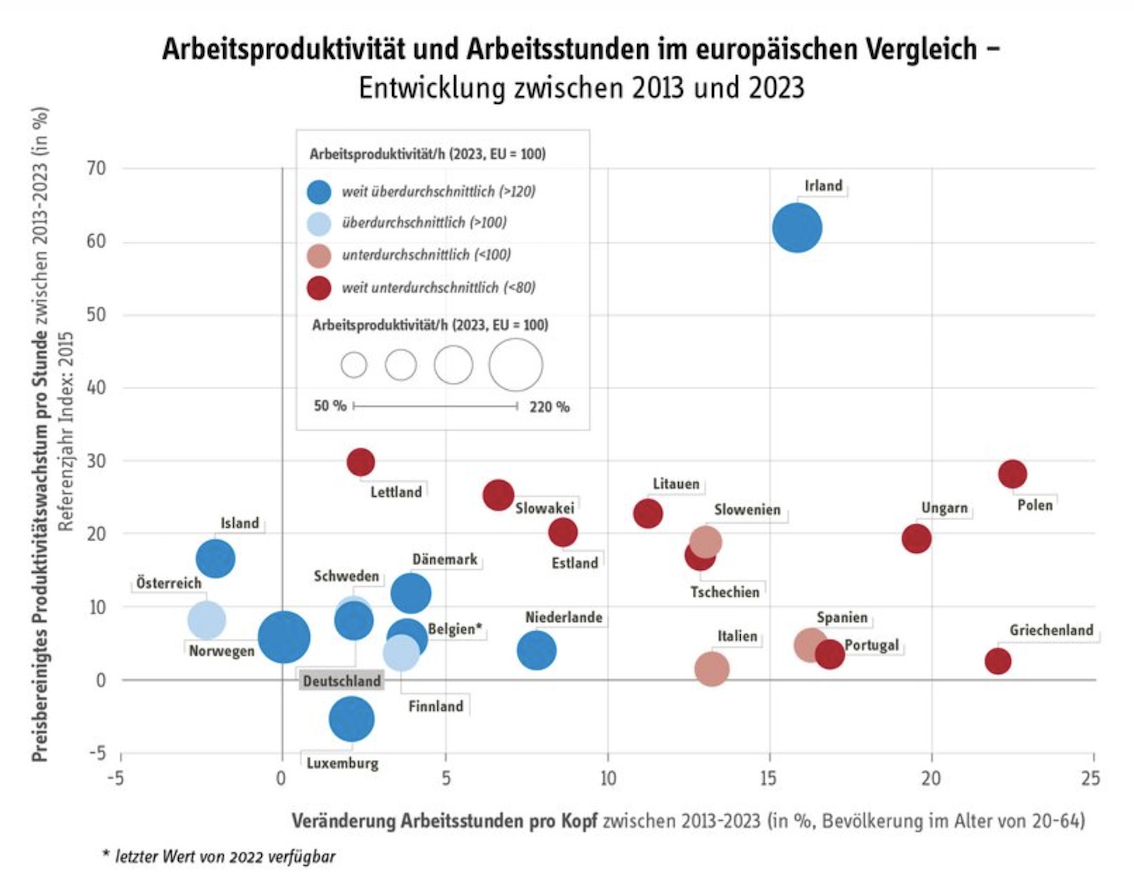

RWI-Auswertung von 2013 bis 2023 zeigt: Deutschlands Arbeitsproduktivität ist weit überdurchschnittlich in Europa

Auch fehle dem Vergleich der Arbeitsstunden über zehn Jahre Kontext. So heißt es beim IW, im Unterschied zu Spanien, Griechenland oder Polen stagnierten in Deutschland die Arbeitsstunden. Doch die Zahl der Arbeitsstunden je Einwohner im Erwerbsalter sei nicht aussagekräftig in Bezug auf die Frage, ob in Deutschland ausreichend und effizient genug gearbeitet werde, schreibt das RWI. „Relevant ist der Kontext: Produktivität, Erwerbsbeteiligung, strukturelle Hürden.“

Eine Auswertung des RWI mittels der inflations- und kaufkraftbereinigten Arbeitsproduktivität zeigt: Im Unterschied zu Ländern wie Spanien, Griechenland oder Polen schneidet Deutschland – trotz weniger Arbeitsstunden – besser ab. Die inflations- und kaufkraftbereinigte Arbeitsproduktivität misst, wie viel Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen und geleistete Stunde erwirtschaftet wird.

Statt auf die Arbeitszeit-Debatte verweist das RWI auf die strukturellen Probleme auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Dazu zählten neben dem demografischen Wandel, die Arbeitsmigration und -integration oder auch die vielen Mütter in der sogenannten „Minijob-Falle“.

Merz übertreibt bei Arbeitskosten in Deutschland etwas, liegt aber prinzipiell richtig

„Wir haben mit die höchsten Arbeitskosten in ganz Europa, verglichen mit Amerika ohnehin.“

Bewertung: Größtenteils richtig

Auch die Höhe der Arbeitskosten bemängelte Merz im Sommerinterview: Sie seien mit die höchsten in Europa und höher als in Amerika. Die Arbeitskosten setzen sich aus den Bruttoverdiensten und den Lohnnebenkosten, also zum Beispiel Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung, zusammen.

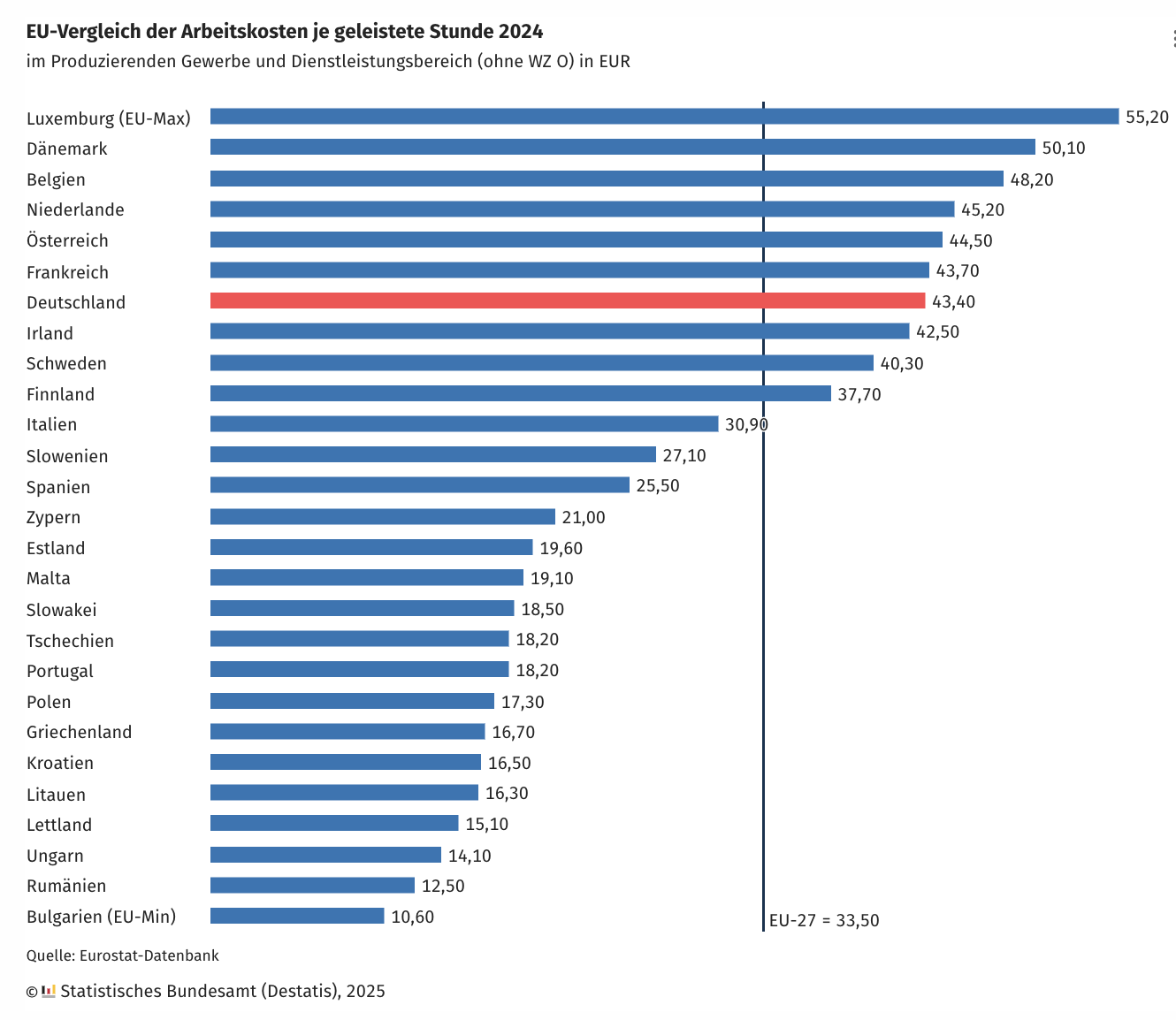

Laut dem Statistischen Bundesamt kostete eine Arbeitsstunde in Deutschland 2024 durchschnittlich 43,40 Euro, damit lagen die Arbeitskosten 2024 rund 30 Prozent höher als im EU-Durchschnitt. Seit 2022 sei der relative Abstand zum EU-Durchschnitt fast gleich geblieben. Im EU-Vergleich landet Deutschland damit auf Rang 7. Noch höher sind die Arbeitskosten etwa in Luxemburg, Belgien oder Frankreich. Der prozentuale Anstieg der Arbeitskosten im Vergleich zum Vorjahr lag in Deutschland demnach im EU-Durchschnitt (plus 5 Prozent).

Deutschland liegt bei Lohnnebenkosten unter dem EU-Durchschnitt

In Luxemburg und Belgien sind die Arbeitskosten vor allem wegen der Lohnindexierung hoch, die Löhne werden dort automatisch an die Inflation angepasst. In Frankreich werden hauptsächlich hohe Sozialabgaben für das Niveau der Arbeitskosten verantwortlich gemacht. Auch in Deutschland stehen die Lohnnebenkosten häufig in der Kritik, Deutschland als Wirtschaftsstandort unattraktiv zu machen. Allerdings zeigt eine Auswertung von Eurostat von März 2025: Deutschland liegt bei den Lohnnebenkosten mit einem Anteil von 23,3 Prozent an den gesamten Arbeitskosten unter dem EU-Durchschnitt von 24,7 Prozent. In Frankreich haben die Lohnnebenkosten einen Anteil von 32,2 Prozent, in Schweden 31,6 Prozent.

Für die USA gibt es keinen jährlichen Schnitt der Arbeitskosten, sie werden vierteljährlich vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht (Download). Nimmt man diese Zahlen für die Privatwirtschaft als Grundlage, kostete eine Arbeitsstunde 2024 im Schnitt etwa 44,20 Dollar. Umgerechnet mit dem Jahreswechselkurs von 2024 landet man bei etwa 40,80 Euro. Der Anteil für Sozialabgaben bewegte sich zwischen 29,5 und 29,7 Prozent. Das liegt also unter den durchschnittlichen 43,40 Euro Arbeitskosten in Deutschland.

Unabhängig davon halten einige Experten die Arbeitskosten allein für die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes nicht für aussagekräftig. Gegenüber dem ZDF erklärte Alexander Herzog-Stein von dem gewerkschaftsnahem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, dass die Arbeitskosten immer ins Verhältnis zur Arbeitsproduktivität gesetzt werden müssten. Ein Faktor, der das abbildet, sind die Lohnstückkosten. Bei denen lag Deutschland in einer Auswertung des IMK der Jahre 2020 bis 2023 im europäischen Durchschnitt.

Die CDU-Pressestelle reagierte bis zur Veröffentlichung inhaltlich nicht auf eine Anfrage mit unseren Rechercheergebnissen.

Update, 8. September 2025: Wir haben im Text ergänzt, dass die CDU inhaltlich nicht auf unsere Presseanfrage reagierte.

Redigatur: Kimberly Nicolaus, Steffen Kutzner, Sophie Timmermann

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD: Link (archiviert)

- ZWE, „Einordnung des deutlichen Anstiegs der krankheitsbedingten Fehlzeiten seit 2022“, Oktober 2024: Link (archiviert)

- Iges, „Krankheitsbedingte Fehlzeiten im europäischen Vergleich“, Januar 2025: Link (archiviert)

- Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu Arbeitszeiten: Link (archiviert)

- Auswertung des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft zu Arbeitszeiten, Mai 2025: Link (archiviert)

- Analyse des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) zur Arbeitszeit, Mai 2025: Link (archiviert)

- Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts zu Arbeitskosten in Deutschland, April 2025: Link (archiviert)

- Auswertung von Eurostat zu Arbeitskosten in Europa, März 2025: Link (archiviert)

- Bureau of Labor Statistics zu Arbeitskosten in den USA,: Link (Download)

- Auswertung des Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung zu Lohnstückkosten, Juli 2024: Link (PDF, archiviert)