Spionage-Drohnen über Deutschland

Drohnen spähen deutsche Militäreinrichtungen und Konzerngelände aus: CORRECTIV-Recherchen zufolge gab es 2024 mindestens 24 Ermittlungsverfahren wegen möglicher Spionage aus der Luft. Politiker fordern eine entschiedene Reaktion.

Plötzlich lag die Drohne einfach da. Auf dem Gelände der Wettiner-Kaserne im sächsischen Frankenberg, Heimat für die Panzergrenadierbrigade 37, wurde der Quadrokopter am 23. Februar des vergangenen Jahres aufgefunden. Woher die Drohne, ausgestattet mit Wifi-HD-Kamera, kam und was sie in dem gesperrten Luftraum über dem Sicherheitsbericht zu suchen hatte, ist ungeklärt. Der Verdacht der Staatsanwaltschaft jedenfalls: Spionage.

Drei Jahre nach Russlands Invasion in die Ukraine registrieren Sicherheitsbehörden gehäuft Meldungen über gesichtete Drohnen über Bundeswehrstandorten und wichtigen Industrieanlagen. Mal sind es handelsübliche Geräte wie in Frankenberg. Vor einigen Wochen erst schwirrten professionelle Mehrflügler über einem Luftwaffen-Standort an der Nordseeküste.

Weil die verdächtigen Drohnen zum Teil an Orten gesichtet werden, an denen ukrainische Soldaten ausgebildet wurden, tippen Sicherheitsbehörden darauf, dass Russland dahinter stecken könnte. Kleinere Geräte könnten von Helfern vor Ort gestartet werden. Größere Geräte, so der Verdacht, könnten sogar von russischen Schiffen gestartet worden sein. Ein eindeutiger Beweis konnte bislang jedoch nicht erbracht werden. Tatsächlich waren bisher noch nicht einmal genaue Zahlen zu Drohnensichtungen in Deutschland bekannt, die im Zusammenhang mit möglicher Spionage stehen.

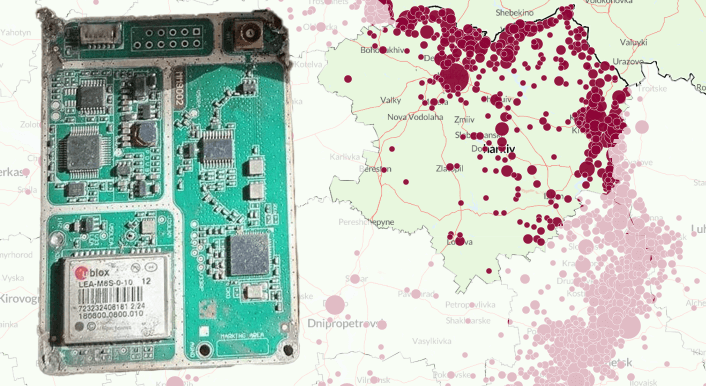

CORRECTIV kann jetzt erstmals Zahlen zu konkreten Ermittlungsverfahren vorlegen, die 2024 nach Drohnensichtungen wie in Frankenberg wegen des Verdachts auf Ausspähung eingeleitet oder geführt wurden: In Deutschland gab es demnach im vergangenen Jahr mindestens 24 Ermittlungsverfahren zu möglichen Spionage-Drohnen. Die Recherche zeigt auch: Eine strukturierte Erfassung des Phänomens gibt es bisher nur in wenigen Bundesländern.

Zahlen aus den einzelnen Bundesländern haben wir in einer Karte erfasst:

Die meisten Ermittlungen wegen möglichen Spionage-Drohnen gab es in Brandenburg

Die neuen Zahlen liefern eine Vorstellung davon, in wie vielen Fällen Ermittlungsbehörden tatsächlich einem Spionage-Verdacht nachgehen. Sicherheitsbehörden sprachen zum Thema bisher öffentlich vage von „mehreren hunderten“ Drohnensichtungen an Militäreinrichtungen oder Konzerngeländen. Kurz aufeinanderfolgende Sichtungen über demselben Objekt könnten letztlich in ein Ermittlungsverfahren münden.

Viele der Ermittlungsverfahren laufen noch. Daher lässt sich bislang nicht sagen, in wie vielen Fällen es harmlose Erklärungen gibt – Hobbypiloten, die Drohnen ohne besseres Wissen in Flugverbotszonen flogen – und in wie vielen sich der hinreichende Verdacht auf Ausspähaktion von Geheimdiensten ausländischer Staaten wie etwa Russland ergab. Bei den mindestens 24 Ermittlungen ist laut den Landeskriminalämtern (LKA) und teilweise Generalstaatsanwaltschaften der Bundesländer letzteres zumindest der Verdacht.

Spitzenreiter ist Brandenburg: Hier gab es im vergangenen Jahr zehn Ermittlungsverfahren. Konkrete Orte der Sichtungen teilten uns die dort verantwortlichen Behörden jedoch nicht mit. Es folgen Sachsen mit fünf und Bayern mit vier Ermittlungsverfahren. In diesen Bundesländern ergibt sich ein Muster: Betroffen waren immer militärische Sicherheitsbereiche wie Kasernen oder Fliegerhorste.

In Rheinland-Pfalz gab es drei Ermittlungsverfahren, darunter eines zu einer Sichtung an der US-Airbase in Ramstein, die als militärisches Drehkreuz in Europa gilt. Auch am Werksgelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen wurden Drohnen gesichtet. Im Saarland führten Drohnensichtungen zu zwei Ermittlungen, in Thüringen spricht das LKA von einer „niedrigen einstelligen Zahl“.

In Nordrhein-Westfalen gab es 35 Ermittlungsverfahren wegen Drohnensichtungen, hier allerdings lässt sich nicht klar trennen, wo ein konkreter Spionage-Verdacht vorliegt, weshalb wir diese Zahlen nicht in der obigen Gesamtzahl berücksichtigen. Aus Schleswig-Holstein, wo Medienberichten zufolge nach Drohnenflügen über dem Gelände des Industriegebiets „ChemCoast Park“ Ermittlungen wegen Spionageverdachts eingeleitet wurden, machte das LKA uns gegenüber keine Angaben. Die Gesamtzahl der Verfahren dürfte damit noch höher sein.

CORRECTIV fragte auch ab, in welchen Landeskriminalämtern ein Lagebild in Arbeit ist, also eine strukturierte Erfassung zu den Drohnensichtungen. In dreien ist das der Fall, sechs Bundesländer antworteten mit Nein, sieben machten keine Angaben.

Der Verdacht, dass Russland hinter den Drohnenflügen stecken könnte, liegt auf der Hand. Das Land sieht sich im Krieg mit dem Westen und zieht dabei alle Register: Desinformation, Cyberangriffe, Spionage und Sabotage.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Wall Street Journal über eine Spezialeinheit des russischen Geheimdienstes berichtet, die für Sabotage im Westen verantwortlich sei. Demnach stehe dabei vor allem Deutschland als „schwaches Nato-Glied“ im Fokus. Auf das Konto der Einheit gehen demnach unter anderem versuchte Brandanschläge auf DHL-Flugzeuge und ein geplantes Attentat auf den deutschen Vorstandsvorsitzenden des Rüstungskonzerns Rheinmetall.

Zuvor war bekannt geworden, dass hinter einer Serie von Sabotage-Akten in Deutschland, bei denen Bauschaum in Auto-Auspuffe gespritzt worden war, ebenfalls Russland stecken könnte. Die Taten sollten aussehen, als seien sie von Klimaaktivisten verübt worden – und so mutmaßlich Stimmung schüren.

Solche feindlichen Aktivitäten ohne Kriegserklärung werden unter dem Begriff „hybrider Krieg“ zusammengefasst. Es ist das Austesten unserer Reaktionen und die strategische Verschiebung jener Schwelle, bei der wir uns als konventionell Angegriffene sehen – und so einen NATO-Bündnisfall ausrufen könnten.

Das Ausspionieren von Bundeswehrstandorten würde für Russland Sinn ergeben: Eine Theorie ist, dass Mobilfunkdaten ukrainischer Soldaten abgeschöpft werden sollen, die dann beim Einsatz an der Heimatfront geortet werden können. Kritische Infrastruktur wie stillgelegte Atomkraftwerke könnten ein potenzielles Angriffsziel sein. Auch eine gezielte Provokation zur Verunsicherung ist vorstellbar, oder ein Austesten der – bisher mangelhaften – Abwehrfähigkeit.

„Die Dienststellen der Bundeswehr bringen üblicherweise Drohnenüberflüge über militärischen Sicherheitsbereichen wegen des Verdachts des ‘sicherheitsgefährdenden Abbildens’, wie es im Strafgesetzbuch heißt, gegenüber der Polizei zur Anzeige“, sagt ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr CORRECTIV. Eine justiziable Spionagebestätigung als Ergebnis der weiteren Ermittlungen sei aus verschiedenen Gründen für die Behörden schwierig, eben weil handelsübliche Drohnen frei erwerblich seien.

„Davon unbenommen ist ein vollumfänglicher Nachweis einer Spionage nicht erforderlich, um sich der potentiellen Gefahr des Einsatzes von Drohnen unter anderem zum Zwecke der Spionage bewusst zu werden und Schutzmaßnahmen zu initiieren“, sagt der Bundeswehr-Sprecher.

Schwierigkeiten bei der Bekämpfung

Über den Umgang mit den möglichen Spionage-Drohnen wird politisch kontrovers debattiert. Denn bisher haben Bundeswehr und Polizei offenbar Schwierigkeiten, die verdächtigen Drohnen zu sichern. Drohnenabwehrsysteme wie der Störsender HP-47 oder das Detektionsgerät Wingman funktionieren nicht wie erhofft, wie der Fall am Luftwaffenstützpunkt in Schwesing vor wenigen Wochen zeigte, an dem auch ukrainische Soldaten ausgebildet werden.

Dort sollen laut eines als Verschlusssache eingestuften Lageberichts der Polizei sechs Drohnen minutenlang fast still nahe der Kaserne auf der Stelle geschwebt haben. „In der Folge wurden Sicherheitskräfte, verstärkte Streifen und die vor Ort verfügbaren Drohnenabwehrfähigkeiten (HP-47, Radis, Wingman) zum Einsatz gebracht“, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus dem Bericht. Das Radis sowie das Wingman-System seien aber wirkungslos gewesen. Und: „HP-47 konnte aufgrund mangelnder Reichweite nicht zum Einsatz gebracht werden.“

Die Drohnen schwirrten ab – und entzogen sich so dem Kompetenzbereich der Bundeswehr. Denn bislang dürfen Soldaten diese über der Kaserne bekämpfen, außerhalb jedoch ist das aber Aufgabe der Polizei. Die Kooperation wird zwar geübt, doch in der Praxis gibt es offenbar noch Schwierigkeiten im Zusammenspiel.

Weder die Bundeswehr noch die für die Gefahrenabwehr zuständigen Polizeien hätten bislang die notwendigen Fähigkeiten, um diese Drohnen abzuwehren, sagt Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und Vorsitzender des für die Arbeit der Nachrichtendienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums.

Wie die Politik auf die Spionage-Drohnen reagiert

Er und viele andere sind sich einig: Es muss reagiert werden. Die Frage ist nur: Wie?

SPD und Grüne haben in den letzten Wochen ihrer Koalition noch eine weitreichende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes vorgeschlagen, um die Fähigkeit zur Drohnenabwehr zu verbessern. „Im Lichte sehr ernstzunehmender, weiter steigender Bedrohungslagen“, sagte von Notz CORRECTIV, habe man die Gesetzesänderung vorgelegt, „die es der Bundeswehr erlauben würde, als ultima ratio Amtshilfe zu leisten und die zuständige Polizei bei der Drohnenabwehr zu unterstützen.“

Der Vorstoß, den Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Mitte Januar gemacht hatte, ist weitreichend. Im Raum steht nicht weniger als eine Abschusserlaubnis für die Bundeswehr.

Soldatinnen und Soldaten, die im Inland und außerhalb eines militärischen Sicherheitsbereichs scharf auf Flugobjekte schießen – das wäre in der Geschichte der Bundesrepublik ein bislang einzigartiger Vorgang. Wohl auch deshalb ist die Hürde dafür besonders hoch angesetzt: Zum scharfen Schuss gegen illegale Drohnen dürfe es nur kommen, wenn so der „Eintritt eines besonders schweren Unglücksfalls“ verhindert werden könne; also wenn die Flugobjekte gegen Menschenleben oder gegen kritische Anlagen eingesetzt werden sollen. Waffengewalt soll dann das letzte Mittel zur Gefahrenabwehr sein.

Doch wie viel die Änderung des Gesetzes damit für die Spionageabwehr bringen soll, ist fraglich. Aus Sicht des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter, auch er ist Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, nicht viel. Die Gesetzesänderung sei „nicht effizient genug, da das Gesetz ausschließlich die ultima ratio vorsieht im Falle, dass schwere Unglücksfälle drohen, mit Gefahr von Menschenleben“, sagt Kiesewetter. „Keiner der Drohnen-Fälle in der vergangenen Zeit hätte damit verhindert werden können.“

Der CDU-Politiker weist darauf hin, dass die Bundeswehr für den Schutz von kritischer Infrastruktur keine rechtlichen Befugnisse hat. „Auch deshalb ist es sinnvoll über eine Anpassung des Gesetzes für die Befugnisse oder einen Spannungsfall gemäß Grundgesetz nachzudenken“, sagt Kiesewetter.

Abschuss laut Bundeswehr-Insider schwer umsetzbar

Ein weiterer Knackpunkt ist, wie ein Abschuss in der Praxis umgesetzt werden soll: Ein Bundeswehr-Insider und Experte für Drohnenabwehr hält eine sogenannte „Hardkill-Lösung“ etwa mit dem G36-Gewehr nur für schwer umsetzbar, teilt er CORRECTIV mit. Die Drohnen seien schwer zu treffen, immerhin verschwinden sie teils so schnell wieder, wie sie aufgetaucht sind. Der Munitionsverbrauch wäre demnach unverhältnismäßig hoch.

In der Ukraine zählt der Gepard-Panzer zu der effektivsten Waffen gegen anfliegende Drohnen. Die Bundeswehr hat dem angegriffenen Land bisher 57 dieser Flakpanzer geliefert – hierzulande sind sie allerdings längst ausgemustert. Selbst wenn also die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen würden, stellt sich die Frage, wie die Bundeswehr neben der Vielzahl der eigenen Liegenschaften noch weitere Objekte der kritischen Infrastruktur überhaupt schützen könnte.

Häufig sind die gesichteten Drohnen schon weg, bevor man überhaupt reagieren kann. Der Fall im sächsischen Frankenberg ist ein seltener Fall, bei dem das Gerät sichergestellt werden konnte. Doch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Chemnitz und Dresden konnten den Drohnenpiloten nicht ermitteln – das Verfahren wurde Ende Oktober 2024 eingestellt und die Drohne für weitere Untersuchungen an die Bundeswehr übergeben.

Während Deutschland um den richtigen Umgang mit dem Phänomen ringt, fliegen weiterhin Drohnen über das Bundesgebiet. Mittlerweile vergeht kaum ein Monat ohne neue Sichtungen.