Diese für Audio optimierte Kompaktfassung des täglichen Spotlight-Newsletters ist von einer KI-Stimme eingelesen und von Redakteuren erstellt und geprüft.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit drei Jahren konnte ich „Tomate“ schreiben, mit vier fast alles, was ich wollte. Ich bin eine Autorentochter, Sprache war also überall um mich herum. Im Kindergarten durfte ich anderen Kindern vorlesen. Nicht, weil ich besonders klug war, sondern weil Lesen und Sprechen bei uns zuhause wie Luft waren: allgegenwärtig und existenziell.

Doch Sprache fällt nicht allen Kindern einfach zu. Sie ist nicht bloß eine Frage des Talents, sondern vor allem eine Frage der Umgebung, der Förderung, Anregung und Aufmerksamkeit. Wer sprachlich gefördert wird, kann sich mitteilen, Gefühle benennen und sich in die Welt einbringen. Wer sprachlich abgehängt wird, kann es hingegen in der Schule und im Leben schwerer haben.

Meine Kollegin Miriam Lenz hat recherchiert, wie groß das Sprachproblem an den Schulen – und schon vor Schulbeginn – ist. Dafür hat sie die Ergebnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen aus zwölf deutschen Bundesländern ausgewertet, für einen Zeitraum von sieben Jahren. Die Ergebnisse sind eindeutig – und beunruhigend.

Ich vertrete heute Anette Dowideit und berichte Ihnen mehr zur neuen CORRECTIV-Recherche in unserem „Thema des Tages“.

Außerdem im SPOTLIGHT: Till Eckert schreibt in der „Werkbank“ darüber, warum eine geplante schnellere Waffenbeschaffung für die Bundeswehr auch zu Problemen führen kann.

Alexej Hock und Marcus Bensmann veröffentlichten außerdem eine Recherche über plötzliche Todesfälle in Russland – wie Fensterstürze, Herzversagen und Schusswunden. Die finden Sie in unserem „Tag auf einen Blick“.

Thema des Tages: Sag doch was, Junge!

Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste

Faktencheck: Brantner im Sommerinterview: Aussagen zur Klimapolitik im Faktencheck

CORRECTIV-Werkbank: Vereinfachte Regulatorik für Waffenkauf: Vetternwirtschaft auf Rezept?

Grafik des Tages: So denken die Deutschen über ein mögliches AfD-Verbot

Mehr Jungen als Mädchen haben bereits vor der Einschulung Sprachprobleme. Und wer mit Sprachproblemen in die Schule startet, hat von Beginn an deutlich schlechtere Bildungschancen. Wie groß dieses Problem ist, zeigt erstmals eine exklusive Auswertung von CORRECTIV, die wir heute veröffentlicht haben.

Die vielleicht brisanteste Erkenntnis:

Das Problem ist nun zwar messbar – aber kaum erforscht. Warum Jungen schlechter sprechen lernen als Mädchen, ist wissenschaftlich bislang weitgehend unbeantwortet. Eine massive Wissenslücke mit realen Folgen für die Bildungschancen von Millionen Jungen.

„Damit wir diese Zusammenhänge besser verstehen und welche Rolle dabei das Geschlecht spielt, brauchen wir Forschung“

Tim Rohrmann

Professor für Kindheitspädagogik, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst

In zwölf Bundesländern hat Miriam Lenz die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen von 2018 bis 2024 analysiert. Die Daten zeigen: Fast überall wurde bei mehr Jungen als Mädchen ein Förderbedarf bei der Sprache festgestellt, im Durchschnitt liegt der Unterschied bei knapp sechs Prozentpunkten.

Daran könnte es liegen

Die Forschung zeigt: Jungen ziehen sich in Kitas häufiger zurück, sind in Bewegung, spielen weiter weg von Erzieherinnen. Mädchen hingegen suchen öfter Nähe, werden dadurch häufiger angesprochen – und würden so auch selbst mehr sprechen. Die Folge: Vermutlich weniger Sprachinput für Jungen und weniger Förderung im Alltag.

Tim Rohrmanns Einschätzung nach braucht es unter anderem in Kitas mehr gezielte Sprachförderung durch Fachkräfte.

Das Bundesbildungsministerium sieht übrigens als einen von vielen möglichen Gründen für das unterschiedliche Leseverhalten fehlende männliche Vorbilder. „Väter beteiligen sich deutlich seltener am Vorlesen, wodurch Jungen weniger männliche Lesevorbilder erleben“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage von CORRECTIV.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Ein Kind, das sprachlich nicht mithalten kann, fällt oft nicht nur im Unterricht zurück – sondern auch sozial. Wer sich nicht ausdrücken kann, wird übersehen, ausgegrenzt, reagiert womöglich mit Rückzug oder Wut. Mit Sprachproblemen bleibt Bildung oft verschlossen.

Wenn Jungen hier außerdem systematisch schlechter abschneiden, braucht es Antworten. Denn wie gut Kinder sprechen, entscheidet mit darüber, wie gut sie später leben.

Die gesamte Recherche lesen Sie hier.

130 Diplomaten fordern mehr Kritik an der israelischen Regierung

Im Außenministerium gehen die Sichtweisen bezüglich des Gaza-Krieges offenbar auseinander. 130 Diplomaten fordern von der Bundesregierung eine deutlich stärkere Kritik an der israelischen Regierung.

deutschlandfunk.de

Entschädigung für klimageschädigte Länder möglich

Der Internationale Gerichtshof erklärte gestern in einem neuen Gutachten eine saubere und gesunde Umwelt zum allgemeinen Menschenrecht. Außerdem könnte es den vom Klimawandel betroffenen Ländern möglich sein, Entschädigungszahlungen von verantwortlichen Industriestaaten zu verlangen.

spiegel.de

München: Flughafen plant Abschiebe-Terminal

Der Flughafen München-Freising plant ein mögliches „Rückführungsterminal“, an dem abgelehnte oder straffällige Asylbewerber zurück in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollen. Die Stadt Freising muss diesem Bauvorhaben aber erst zustimmen.

merkur.de / sueddeutsche.de

CORRECTIV: Plötzliche Todesfälle in Russland: Wenn das System das Leben nimmt

Fensterstürze, Herzversagen und Schusswunden, vorgebliche Suizide: Seit der Invasion in die Ukraine sind mehr als ein Dutzend russischer Top-Manager unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Der angebliche Suizid des Ex-Verkehrsministers Roman Starowoit vor zwei Wochen ist nur der vorläufige Schlusspunkt einer Serie. CORRECTIV liefert einen Überblick mit Zeitleiste.

correctiv.org

Faktencheck

Grünen-Chefin Franziska Brantner stellte sich im Sommerinterview den Fragen des ZDF. Einige Aussagen halten einem Faktencheck stand. Behauptungen zur Klimapolitik der Regierung treffen teilweise aber so nicht zu.

correctiv.org

Endlich verständlich

Der Erdüberlastungstag, an dem die natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht sind, rückt fast jedes Jahr immer weiter nach vorne. Heute ist dieser Tag. Anfang der 70er lag er noch im Dezember.

Deutschland trägt übrigens zur Schädigung der Erde erheblich mehr bei als viele andere Länder. Im Vergleich: Würden alle Menschen so leben wie in Deutschland, läge der Erdüberlastungstag auf dem 3. Mai.

tagesschau.de

So geht’s auch

Was wäre, wenn der Klimawandel Ihre Heimat verschlingen würde? Drei Jurastudierende segeln vom Südpazifik los, ihr Ziel ist der Internationale Gerichtshof. Sie sind Teil einer Jugendorganisation namens „Pacific Island Students fighting Climate Change“. Ihre Mission ist es, das größte Problem der Welt vor das höchste Gericht der Welt zu bringen.

ardmediathek.de

Fundstück

Keine Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude. Und keine offizielle Fußgruppe der Bundestagsverwaltung. Im Vorfeld des Christopher Street Day in Berlin lösten die Entscheidungen von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) und der Verwaltungsspitze heftige Kritik aus. Friedrich Merz unterstützte seine Parteifreundin mit der Aussage: „Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt“. Darauf reagierten nun die Berliner Verkehrsbetriebe mit humoristischer Kritik. Kurz vor dem CSD gestalteten sie die U-Bahnstation direkt am Bundestag um – und dekorierten sie in Regenbogenfarben.

tiktok.com

Die Regierung möchte den Waffenkauf vereinfachen. Ein entsprechendes Gesetz – das „Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz“ (kein Scherz) – wurde gestern im Bundeskabinett beschlossen. Der Bundestag muss nach der Sommerpause noch zustimmen, damit es Anfang 2026 in Kraft treten kann.

Verteidigungsminister Boris Pistorius will schon lange eine „erleichterte, vereinfachte Regulatorik“ für den Einkauf von Waffensystemen. Konkret soll mit dem Gesetz jede Beschaffung, die zur militärischen Bereitschaft des Landes beiträgt, als „nationales Sicherheitsinteresse“ gelten. Und so Ausnahmen vom europäischen Vergaberecht möglich machen.

Das Gesetz öffnet damit auch Tür und Hof für Klüngelei, Vetternwirtschaft und Korruption. Ohne klare Definitionen, transparente Prozesse und wirksame Kontrolle entstehen Grauzonen, in denen demokratische Kontrolle geschwächt wird; gerade im Verteidigungsbereich, der ohnehin schon in vielen Bereichen intransparent ist.

Zwar soll es eine „parlamentarische Kontrolle“ geben. Wie die aussehen soll, ist jedoch unklar. Ebenso offen ist die Frage: Wer entscheidet darüber, was als wesentliches „Sicherheitsinteresse“ gilt?

Das letzte Mal, als das Vergaberecht auf so hoher Ebene ausgehebelt wurde, war während der Covid-Pandemie. Die schmierigen Geschäften, die damals liefen, beschäftigen uns bis heute.

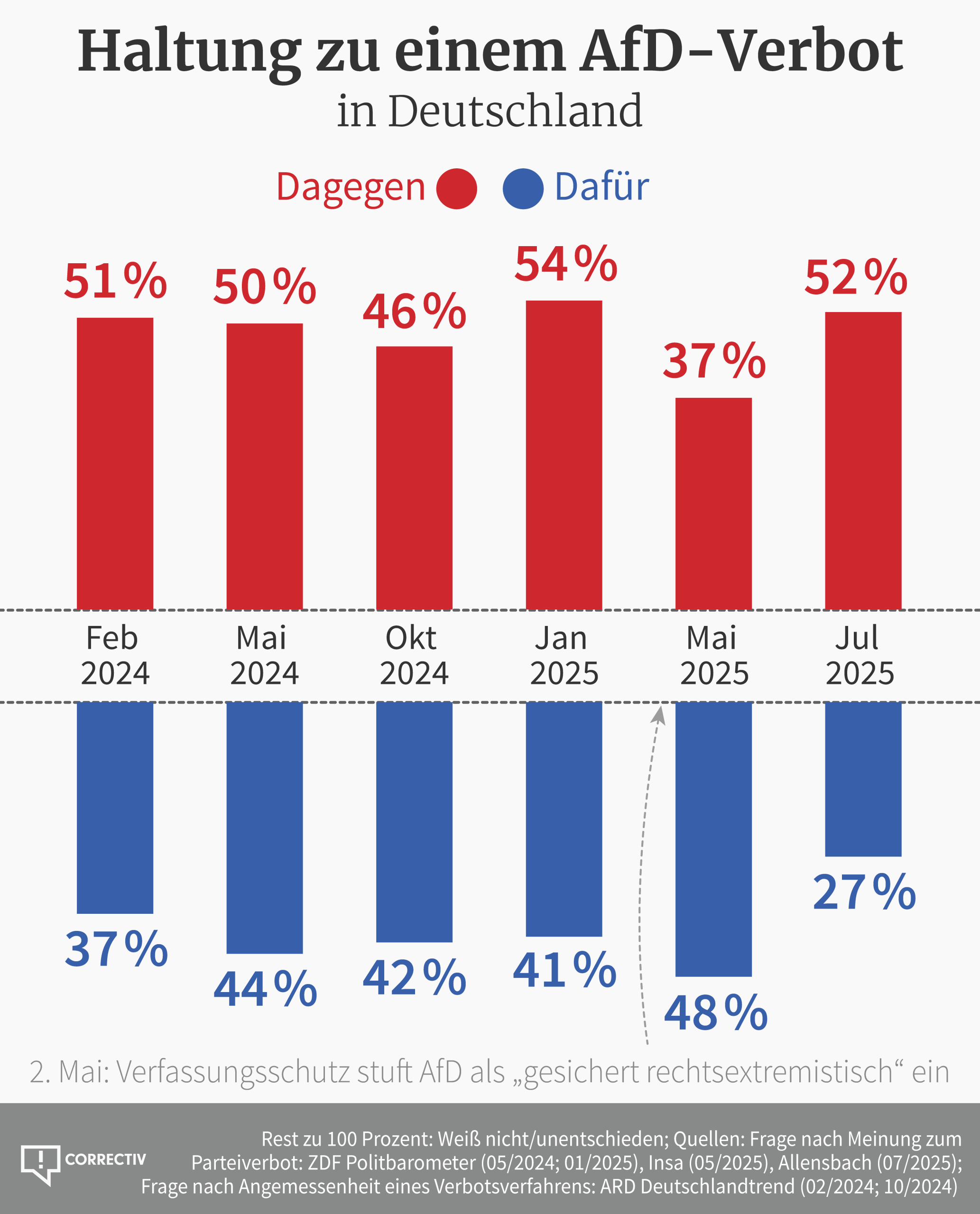

Sollte ein Parteiverbotsverfahren zur AfD eingeleitet werden? Die meisten Menschen sind da skeptisch. Das zeigt ein Blick auf die Umfragen. Nur einmal gab es in den letzten Monaten eine relative Mehrheit: kurz nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hatte. Alles Wichtige zu einem möglichen Verbotsverfahren finden Sie übrigens hier in unserer Übersicht.

correctiv.org

An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Tristan Devigne, Till Eckert, Sebastian Haupt und Jule Scharun.

CORRECTIV ist spendenfinanziert

CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.