Diese für Audio optimierte Kompaktfassung des täglichen Spotlight-Newsletters ist von einer KI-Stimme eingelesen und von Redakteuren erstellt und geprüft.

Liebe Leserinnen und Leser,

schon lange habe ich nicht mehr so viele E-Mails von Ihnen bekommen. Um die 100 Leserinnen und Leser antworteten auf meine Frage an Sie: Was stört Sie in unserem Stadtbild? Anlass war natürlich Friedrich Merz’ umstrittene Aussage, es gebe mit diesem Stadtbild ein Problem. Ihre Antworten waren wie so oft klug, differenziert – und vielfältig.

Über den Daumen gepeilt ein Drittel schrieb sinngemäß: Ja, ich fühle mich an öffentlichen Plätzen unwohl, weil ich häufig auf Gruppen junger Männer stoße. Ob diese Männergruppen allerdings jeweils „ausländisch“ sind (oder aussehen), darüber gingen die Einschätzungen weit auseinander; einige schreiben, es gehe ihnen um junge Männer im Allgemeinen, die vor Bahnhöfen oder auf Parkbänken abhängen.

Und die anderen zwei Drittel? Die schreiben, dass sie ganz andere Dinge im Straßenbild stören. Am häufigsten genannt: kaputte Straßen, überquellende Mülleimer, unbearbeitete Baustellen. Womit wir beim heutigen Thema des Tages wären – der maroden Infrastruktur im Land.

Sie erinnern sich vielleicht: Wir von CORRECTIV haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau hinzuschauen, wo genau das Geld aus dem Riesen-Schuldentopf „Infrastruktur Sondervermögen“ ankommt: 500 Milliarden Euro. Dazu gibt es heute eine neue, alarmierende Studie.

Außerdem im SPOTLIGHT: In einer Story, die wir heute veröffentlicht haben, geht es um ein unterbeleuchtetes Problem unserer Justiz. Menschen mit kognitiven Behinderungen bekommen demnach extrem selten Recht, wenn sie Opfer sexueller Übergriffe werden.

Und nun noch ein Aufruf: Haben Sie von Berufs wegen mit dem Sondervermögen Infrastruktur zu tun – in einer Stadtverwaltung, einer Behörde, einem Bauunternehmen – und haben Sie Hinweise, was wir zu diesem Thema berichten sollten? Schreiben Sie unserer Reporterin: samira.joy.frauwallner@correctiv.org.

Thema des Tages: Straße kaputt – Wirtschaft mies

Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste

Faktencheck: Merz’ Stadtbild-Aussage aus Mitschrift gestrichen: Was besagt das Neutralitätsgebot

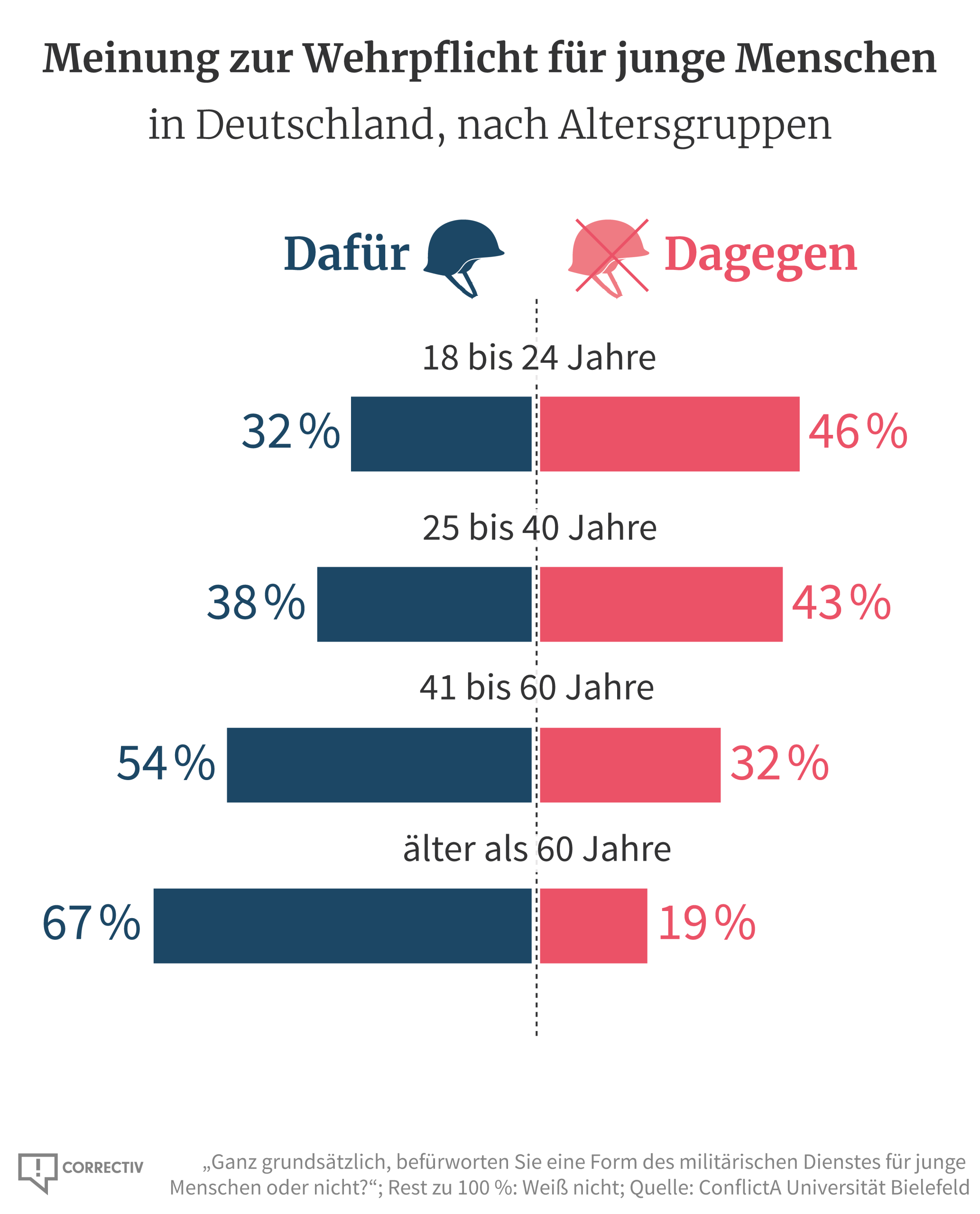

Grafik des Tages: Vor allem ältere Menschen sind für eine Wehrpflicht

Selten zuvor in der bundesdeutschen Geschichte gab es ein so ambitioniertes – und teures – Vorhaben: Mit dem „Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität“ soll unser Land saniert werden.

Woher kommt das Geld?

Im März hatte der Bundestag das Grundgesetz geändert, um die Rekordinvestitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro möglich zu machen. Eine halbe Billion Euro oder ausgeschrieben: 500.000.000.000 Euro. Weil dieses Geld nicht einfach so im Staatshaushalt herumliegt, muss der Staat es sich leihen. Genauer gesagt tut er das vor allem, indem er Staatsanleihen ausgibt – und gekauft werden diese Anleihen überwiegend von Pensionsfonds und Banken. Genauer wird das hier erklärt.

Wichtig ist für uns Bürgerinnen und Bürger:

Wir müssen das Geld irgendwann zurückzahlen. Umso entscheidender ist, dass wir als Medien hier unsere Rolle als „vierte Gewalt“ in der Demokratie ernst nehmen, also die Kontrolle staatlichen Handelns.

Wir müssen genau hinschauen: Kommt die halbe Billion wirklich dort an, wo sie gebraucht wird? In den Kommunen, wo Brücken und Straßen kaputt sind, wo Schulen marode sind und wo es vielleicht keine Schwimmbäder oder Bibliotheken mehr gibt? Und was ist mit dem Teil, der für Klimaschutz aufgewendet werden soll?

Heute wurde eine neue Studie zu dem Komplex veröffentlicht.

Darum geht es:

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hat in einer Umfrage unter etwas mehr als 1.000 Firmen ermittelt: 84 Prozent der Unternehmen sehen eine wirtschaftliche Belastung in der schlechten deutschen Verkehrsinfrastruktur.

Das Hauptproblem: Mängel an Straßen (viele Staus). Das zweitgrößte Problem: Bahnschienen (verspätete Züge, deshalb kommen Geschäftsreisende nicht pünktlich zu Terminen).

Kann das Sondervermögen diese Probleme lösen?

Hier sind die Wirtschaftsforscher des IW skeptisch. Der Autor der Studie sagt:

„Grundsätzlich ist das Sondervermögen der Bundesregierung ein geeignetes Mittel, um die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern.“

Thomas Puls

Experte für Verkehr und Infrastruktur beim IW

Aber, sagt Puls: Wir als Gesellschaft müssen jetzt gemeinsam darauf achtgeben, dass das Geld wirklich für Infrastruktur verwendet wird, also für Neubauten – und nicht dafür, Löcher anderswo zu stopfen. Zum Beispiel in den Sozialkassen.

Was wir bisher über die Verwendung des Geldes wissen:

In den vergangenen Monaten hat unsere Redaktion dazu schon einiges zusammengetragen. Schon im Juli hatten wir das Problem öffentlich gemacht, auf das nun das IW hinweist:

Das Bundesverkehrsministerium hat Geld umgeschichtet. In seiner Haushaltsplanung hat es 13 Milliarden, die vor den Plänen zum Sondervermögen für die Verkehrsinfrastruktur eingeplant waren, wieder aus der Planung gestrichen – stattdessen hat die Behörde von CDU-Minister Patrick Schnieder Geld aus dem Sondervermögen dafür eingeplant. Also ein Rechentrick.

In einer zweiten Veröffentlichung zeigten wir im August, dass in den Kommunen deutlich weniger Geld anzukommen droht, als ursprünglich versprochen. Und dass eine Großstadt von dem Teil, den sie demnächst bekommen soll, gerade mal EINE Schule bauen könnte.

Wir schauen auch regelmäßig, ob das versprochene Geld für Klimaneutralität aus dem Riesen-Fonds tatsächlich in klimafreundliche Projekte fließt. In dieser Story haben wir gezeigt, dass es daran zumindest berechtigte Zweifel gibt:

Wir bleiben dran – und freuen uns, wenn Sie uns mit Ihren Hinweisen unterstützen! Oder natürlich mit Ihrer Spende, damit wir noch mehr Reporterinnen oder Reporter engagieren können, die wir auf dieses Thema ansetzen können.

EU-Staaten beschließen weiteres Sanktionspaket gegen Russland

Nachdem die Slowakei ihren Widerstand aufgegeben hatte, beschlossen die EU-Staaten das nunmehr 19. Sanktionspaket gegen Russland. Um die russischen Gas- und Öleinnahmen zu senken, sieht es unter anderem ein vollständiges Importverbot von Flüssigerdgas aus Russland vor, das ab 2027 greifen soll. Auch die USA verhängten gestern erstmals Sanktionen gegen russische Rohstoffriesen.

zeit.de / tagesschau.de

Bundesverfassungsgericht stärkte Rechte religiöser Arbeitgeber

Religion als Einstellungsbedingung? Das Verfassungsgericht urteilt, Arbeitgeber dürften bei Stellenbesetzungen eine Kirchenmitgliedschaft von Bewerbern verlangen. Zuvor hatten EuGH und Bundesarbeitsgericht anders entschieden.

rp-online.de

Wärmewende in Stuttgart: Klimaneutralität bis 2035 nicht erreichbar

Eigentlich wollte die Landeshauptstadt mit dem ambitionierten Ziel vorangehen. Nun räumt der Umweltbürgermeister ein: Das klappt nicht wie geplant. Der Blick auf die Ursachen zeigt stellvertretend, warum Deutschland bei der Wärmewende so langsam vorankommt.

correctiv.org

CORRECTIV: Menschen mit kognitiver Behinderung juristisch benachteiligt

Eine neue CORRECTIV-Recherche zeigt: Menschen mit kognitiver Behinderung sind nicht nur häufiger von sexueller Gewalt betroffen – ihre Chancen auf ein gerechtes Strafverfahren sind auch geringer.

correctiv.org

Nachdem Merz sich abfällig über Migrantinnen und Migranten im „Stadtbild“ geäußert hatte, landete die umstrittene Passage nicht in der Mitschrift auf der Kanzler-Webseite. Laut Regierungssprecher ein normaler Vorgang und dem Neutralitätsgebot geschuldet. Ist das wirklich normal?

correctiv.org

Endlich verständlich

Auf Social Media begegnen Nutzerinnen und Nutzer häufig Gewalt – von Prügelvideos über Hasskommentare bis hin zu Beleidigungen. Unsere Jugendredaktion Salon5 ist dem Phänomen nachgegangen und hat in ihrer Community nachgefragt, wie junge Menschen damit umgehen. Viele berichten, dass sie solche Inhalte belasten und verunsichern. In diesem Instagram-Video zeigt Salon5, welche Erfahrungen Jugendliche im Netz machen und welche Wirkung digitale Gewalt auf sie hat.

instagram.com

So geht’s auch

Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass die Plattform X für eine Falschbehauptung ihrer hauseigenen KI „Grok“ selbst haften muss. Der Bot hatte irrtümlich verbreitet, der Verein Campact werde aus Bundesmitteln gefördert. Laut Gericht habe sich X diese Aussage „zu eigen gemacht“, da sie über den offiziellen Account des Unternehmens veröffentlicht wurde. Das Urteil könnte Signalwirkung haben: Sollten andere Gerichte dieser Ansicht folgen, müssten Plattformen künftig selbst vollständig für fehlerhafte Aussagen ihrer KIs haften.

wbs.legal

Fundstück

„Es ist nicht hilfreich“ – Mit diesen Worten kritisierte die frisch gewählte CDU-Bürgermeisterin Ulrike Heidemann aus Bad Freienwalde in Brandenburg Merz’ Stadtbild-Aussage. Die Lage würde sich im ländlichen Raum Brandenburgs ganz anders darstellen, schildert sie in einem Interview. In Bad Freienwalde gäbe es kein Problem mit Geflüchteten, sondern mit Deutschen, die auf den Straßen „pöbeln“ – etwa aus dem rechtsextremen Spektrum. Menschen mit Migrationshintergrund müssten hier Angst haben, viele würden sich nicht mal mehr zum Bahnhof trauen. „Das ist ein Problem“, sagt die Bürgermeisterin. Heidemann gewann mit 51 Prozent der Stimmen vor zwei Tagen nur knapp die Bürgermeisterwahl gegen den AfD-Kandidaten Frank Vettel, der 48 Prozent erreichte.

deutschlandfunk.de

Wie geht es weiter mit der europäischen Klimapolitik? Darauf soll auf dem heute gestarteten EU-Gipfel eine Antwort gefunden werden. So werden Friedrich Merz und Co unter anderem über das europäische Klimaschutzziel für 2040 und dessen Ausgestaltung sprechen.

Weiter wird laut Tagesordnung auch über den EU-ETS diskutiert werden, das große Klimaschutzinstrument der EU, das ab 2027 greifen soll und einen CO2-Preis für die Sektoren Verkehr und Gebäude vorsieht. Damit verbunden: höhere Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher – aber auch für die Wirtschaft.

Doch der Unmut unter den EU-Mitgliedern wächst, je näher die Einführung des EU-ETS rückt: Erst Anfang der Woche forderten einige Staaten, darunter Polen und Tschechien, den EU-ETS auf 2030 zu verschieben. Doch dazu wird es wohl nicht kommen.

Denn die EU-Kommission stellt jetzt Reformen in Aussicht. In einem Brief, adressiert an den tschechischen Umweltminister, der CORRECTIV vorliegt, kündigte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra am Dienstag fünf Maßnahmen an, die die Preise stabilisieren sollen und die künftig in die Gesetzgebung übergehen könnten.

Vorgesehen ist unter anderem, dass bis 2029 jährlich bis zu 80 Millionen zusätzliche Zertifikate ausgegeben werden können, um den CO2-Preis zu deckeln – eine Verdoppelung der bisherigen Mengen. Denn nach der bestehenden Regelung dürfen jährlich maximal 40 Millionen zusätzliche Zertifikate freigegeben werden, wenn der CO2-Preis über einen längeren Zeitraum 45 Euro (Basispreis 2020, inflationsbereinigt) überschreitet.

Konkret heißt das: Der CO2-Preis sinkt zwar, aber damit auch die Anreize für die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Kritik an diesem Vorgehen kommt von Michael Bloss, klimapolitischer Sprecher der Grünen im EU-Parlament: „Statt für sozialen Ausgleich zu sorgen, wird hier Klimaschutz verhindert“, so Bloss gegenüber CORRECTIV.

Wie es mit dem EU-ETS 2 weitergeht, das behalten wir für Sie auch künftig im Blick.

Die Koalition ist sich weiter uneinig, wie eine neue Wehrpflicht aussehen sollte. Und auch in der deutschen Bevölkerung gibt es hier große Differenzen. Und zwar auch zwischen den Altersgruppen, wie die Grafik des Tages zeigt. Viele ältere Menschen befürworten sie, die jüngeren hingegen – die von ihr betroffen wären – lehnen sie überwiegend ab. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer neuen Spotlight-Ausgabe des Konfliktmonitors der Universität Bielefeld, die sich mit der Wahrnehmung von Verteidigung und Wehrpflicht auseinandersetzt.

conflict-a.de

An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Till Eckert, Samira Joy Frauwallner, Leonie Georg, Sebastian Haupt und Ulrich Kraetzer.

CORRECTIV ist spendenfinanziert

CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.