Liebe Leserinnen und Leser,

Deutschland und die EU wollen an ihrer Verteidigungsfähigkeit arbeiten – weil Russland unter Putins Führung offenbar immer häufiger versucht, unsere Infrastruktur zu sabotieren.

Aber was genau tut die Bundeswehr jetzt dagegen? Das hat unser Reporter Till Eckert gefragt. Er beschäftigt sich seit ein paar Monaten schwerpunktmäßig mit Deutschlands Aufrüstung. Heute ist das unser Thema des Tages.

Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche gestartet. Während Sie diese Ausgabe des SPOTLIGHT lesen, bin ich gerade mit mehreren Kolleginnen und Kollegen bei einer Preisverleihung: Schon vor ein paar Monaten hatte das Medium Magazin das CORRECTIV-Autoren-Team der Recherche „Geheimplan gegen Deutschland“ als Journalisten des Jahres ausgezeichnet, heute nehmen wir den Preis entgegen und freuen uns sehr!

Sie haben Anregungen oder Recherche-Hinweise? Schreiben Sie mir: anette.dowideit@correctiv.org.

Thema des Tages: Wie wir jetzt die Ostsee schützen

Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste

Faktencheck: Russische Spione mit Pentagon-Kontakt im Handy? Keine Belege für angebliche Verhaftung

CORRECTIV-Werkbank: Mathe-Wunderkind hat die Wahlen in Rumänien gewonnen

Im Januar trafen sich die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Schweden, Dänemark, Finnland, Estland, Litauen, Lettland und Polen, außerdem der Generalsekretär der Nato. Sie tauschten sich damals über eine heikle Frage aus: Wie lässt sich die Ostsee besser gegen Russland schützen? Wir berichteten hier darüber.

Der Grund für die Krisenberatungen:

In den Monaten zuvor hatten sich verdächtige Vorgänge in der Ostsee gehäuft – mutmaßlich russische Sabotageakte.

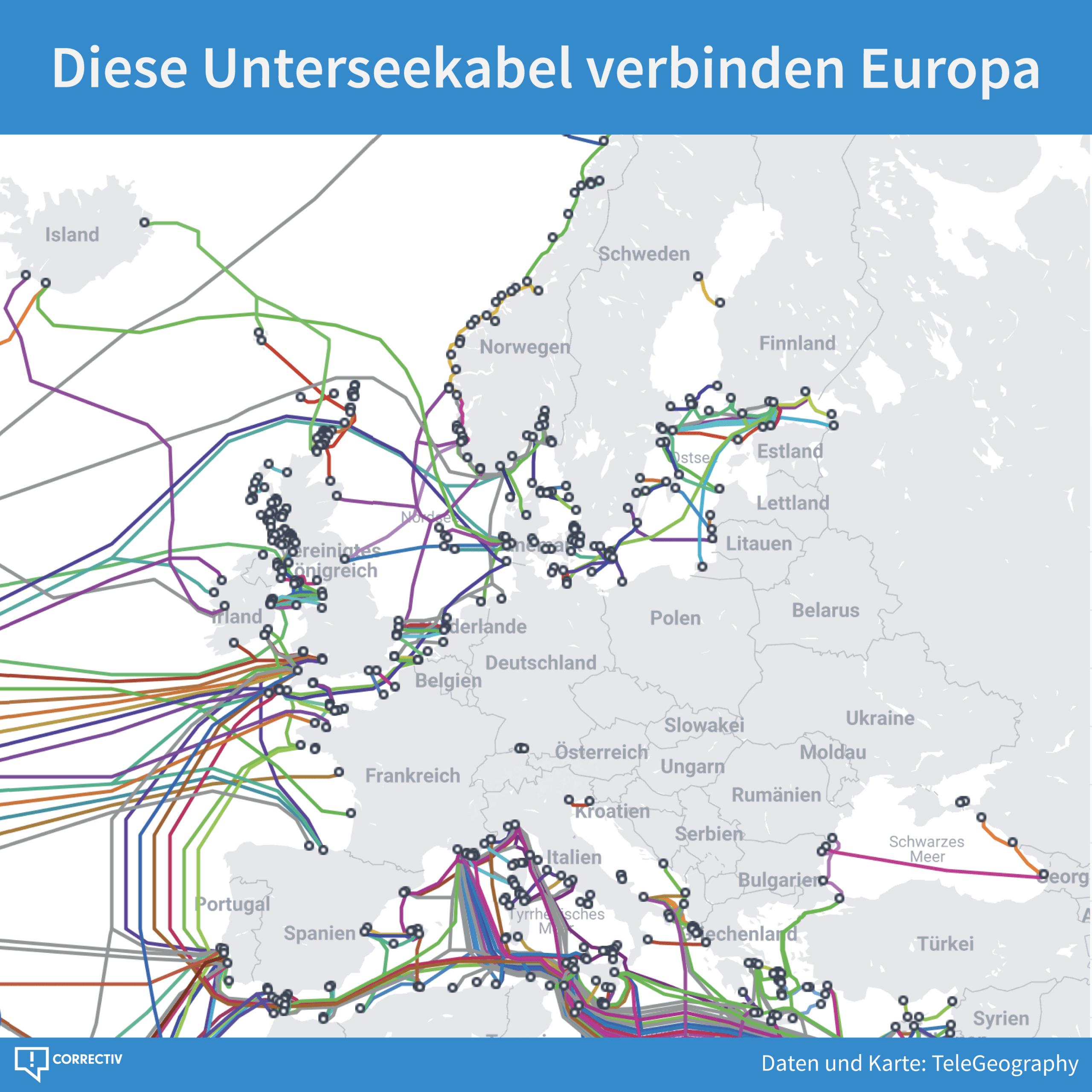

Zumindest wies alles darauf hin. Denn immer wieder wurden Unterseekabel beschädigt – und zwar durch Schiffe, die offiziell harmlose Handelsschiffe waren. In mindestens einem Fall ließ ein solches Schiff seinen Anker scheinbar achtlos über den Boden schleifen und durchtrennte so Kabel.

Dieses Schiff und andere gehören offenbar eigentlich zu Russlands „Schattenflotte“, sind also für Putins Regierung im Einsatz.

Welche Kabel und Pipelines Europa verbinden, sehen Sie hier:

Die betroffenen Staaten schmiedeten damals einen Plan, wie man sich dagegen wehren könnte. Als erstes beschlossen sie im Januar, die Überwachung des europäischen Seeraums besser als bisher zu koordinieren, und zwar über das „Maritime Zentrum für die Sicherung kritischer Infrastruktur“ in London.

Die Bundeswehr sollte dabei die führende Rolle bei der Überwachung der Ostsee übernehmen. „Mission Baltic Sentry“ heißt das Ganze. „Sentry“ ist Englisch für „Wache“.

Wir haben jetzt nachgeforscht, was seither passierte:

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte uns, die Ostsee werde jetzt „durchgängig 24/7“ überwacht. Die Marine setze nun „ein breites Portfolio an Sensoren und Effektoren“ im Binnenmeer ein. „Effektor“ ist in diesem Fall einfach ein anderes, technisches Wort für Waffe.

Die Bundeswehr hat demnach ihre Kapazitäten seit Januar kräftig aufgestockt. Aber: Das ist nicht das Einzige, was sich gerade tut, um uns in Europa besser als bisher gegen mögliche russische Sabotage zu schützen.

Die neuen Sanktionen der EU:

Morgen will die EU ihr nächstes Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Unser Reporterteam konnte schon vorab einen Blick auf die Pläne werfen, mehr dazu hier.

Neu ist darin unter anderem: Auch Reedereien, deren Schiffe mutmaßlich zur „Schattenflotte“ gehören, sollten künftig Sanktionen unterliegen. Damit wehrt sich die EU nicht nur gegen mögliche Sabotage in der Ostsee. Sondern auch dagegen, dass über privatwirtschaftliche Umwege bisher weiter Öl, an dem russische Staatsfirmen beteiligt sind, an uns verkauft werden konnte.

Erstes Treffen von EU und Großbritannien nach dem Brexit

In London kommen beide Seiten für Verhandlungen zusammen. Es soll um ein Verteidigungspaket gehen und auch um eine Visa-Erleichterung für junge Menschen, die in Großbritannien einen Arbeits- oder Studienaufenthalt antreten wollen.

deutschlandfunk.de

Parlamentswahl in Portugal: Konservative und Rechte gewinnen

Die Konservativen gewinnen die Parlamentswahl in Portugal. Die erst 2019 gegründete rechtspopulistische Partei „Chega“ wird mit 22,5 Prozent zur zweitstärksten Kraft. 2019 lag die Partei noch bei 1,3 Prozent.

welt.de

Frankfurt am Main: Klage gegen DB-Navigator App

Der Prozess gegen die Bahn-App DB Navigator startet heute am Landgericht Frankfurt. Inhalt der Klage: Die Deutsche Bahn soll zu viele Nutzerdaten in ihrer App an Unternehmen weitergegeben haben. Die Deutsche Bahn weist die Vorwürfe zurück und sieht keine Datenschutzverstöße.

zeit.de

Spionage-Kontroverse an TU München: Forscherin an staatsnahem chinesischen Firmennetzwerk beteiligt

Die Spionage-Kontroverse um eine Professorin der TU München weitet sich aus: Nach CORRECTIV-Recherchen ist sie mit ihrem Ehemann in China an einem staatsnahen Firmennetzwerk im Medizinbereich beteiligt. An ihrem Lehrstuhl war das Ausmaß ihrer Nebentätigkeiten nicht bekannt.

correctiv.org

Faktencheck

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth teilte Informationen zu Militärschlägen in einem Gruppenchat und sorgte so für einen Skandal. Wochen später heißt es auf X, zwei russische Spione mit Hegseths Nummer auf ihren Telefonen seien Ende April vom deutschen Geheimdienst festgenommen worden. Doch laut den zuständigen Behörden gibt es den Fall nicht.

correctiv.org

Endlich verständlich

Gerade kommen die Zugvögel zurück nach Deutschland, wie in jedem Frühjahr – wenn sie überhaupt weg waren! Denn durch den Klimawandel ändern viele von ihnen ihr Verhalten. Was die genauen Auswirkungen sind, erfahren Sie im Feedpost unserer Jugendredaktion Salon5. Weitere Hintergründe dazu und die Frage, woher die Vögel überhaupt wissen, wann es Zeit ist, in den Süden zu fliegen: Das klärt unsere Jugendredaktion im Podcast.

instagram.com (Feedpost) / Interview

So geht’s auch

Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) bringt der Volkswirtschaft dreimal so viel ein, wie er kostet: Das ergab eine im Auftrag der Deutschen Bahn erstellte Studie. Demnach sorge der ÖPNV jährlich für rund 75 Milliarden Euro Wertschöpfung – bei Betriebskosten von etwa 25 Milliarden. Der wirtschaftliche Nutzen erstrecke sich von Fahrzeugbau über Einzelhandel bis zum Tourismus.

zdf.de

Fundstück

Österreich hat am Wochenende den Eurovision Song Contest 2025 mit JJ und seinem Song „Wasted Love“ gewonnen. Deutschland erreichte mit Abor & Tynna und dem Song „Baller“ Platz 15. Abor & Tynna (bürgerlich Attila und Tünde Bornemisza) sind ein Geschwisterduo aus Wien mit ungarisch-rumänischen Wurzeln. Warum sie Deutschland vertraten? Sie hatten den Vorentscheid hierzulande gewonnen. Nicht unüblich: Auch in der Vergangenheit haben Künstlerinnen das Land vertreten, die beispielsweise keine deutsche Staatsbürgerschaft, aber einen Wohnsitz oder berufliche Aktivitäten in Deutschland hatten.

ESC-Auftritt von Abor & Tynna auf Youtube

Wie kann man die extreme Rechte zurückdrängen? Die Präsidentschaftswahl in Rumänien zeigt als mögliche Lehre, dass Authentizität ein Schlüssel sein kann. Der Reformer Nicușor Dan besiegte in der Stichwahl am Sonntag den rechtspopulistischen George Simion – mit 53,7 Prozent der Stimmen.

Dan, ein Mathematiker und ehemaliger Bürgermeister von Bukarest, führte eine ruhige und konsequente Kampagne mit dem Fokus auf Rechtsstaatlichkeit, EU-Integration und Stabilität. Einige Analysten glauben, dass er nicht nur wegen der klaren Positionierung gegen extremistische Positionen und populistische Taktiken, sondern gerade wegen seiner Authentizität gewählt wurde.

Simion hingegen ist bekannt für seine nationalistische Rhetorik und seine EU-feindliche Haltung. Von einigen als rumänischer Orbán oder Fico gesehen, schnitt er besonders gut bei der Diaspora und in ländlichen Regionen ab. Doch Simions konfrontative Kampagne – mit Drohungen, Ukraine-Hilfen zu kürzen, Angriffen auf die Medien und Lob für autoritäre Führer – verschreckte wohl auch gemäßigte Wähler.

Die Wahl offenbart die tiefe politische Kluft zwischen urbanen, liberalen Wählern und einer nationalistischen, ländlichen Basis. Simions Aufstieg spiegelt reale Missstände wider und weckt Befürchtungen eines demokratischen Rückschritts. Dans Sieg hält Rumänien auf einem pro-westlichen Kurs, doch seine größte Herausforderung wird es sein, diese polarisierte Gesellschaft zu einen.

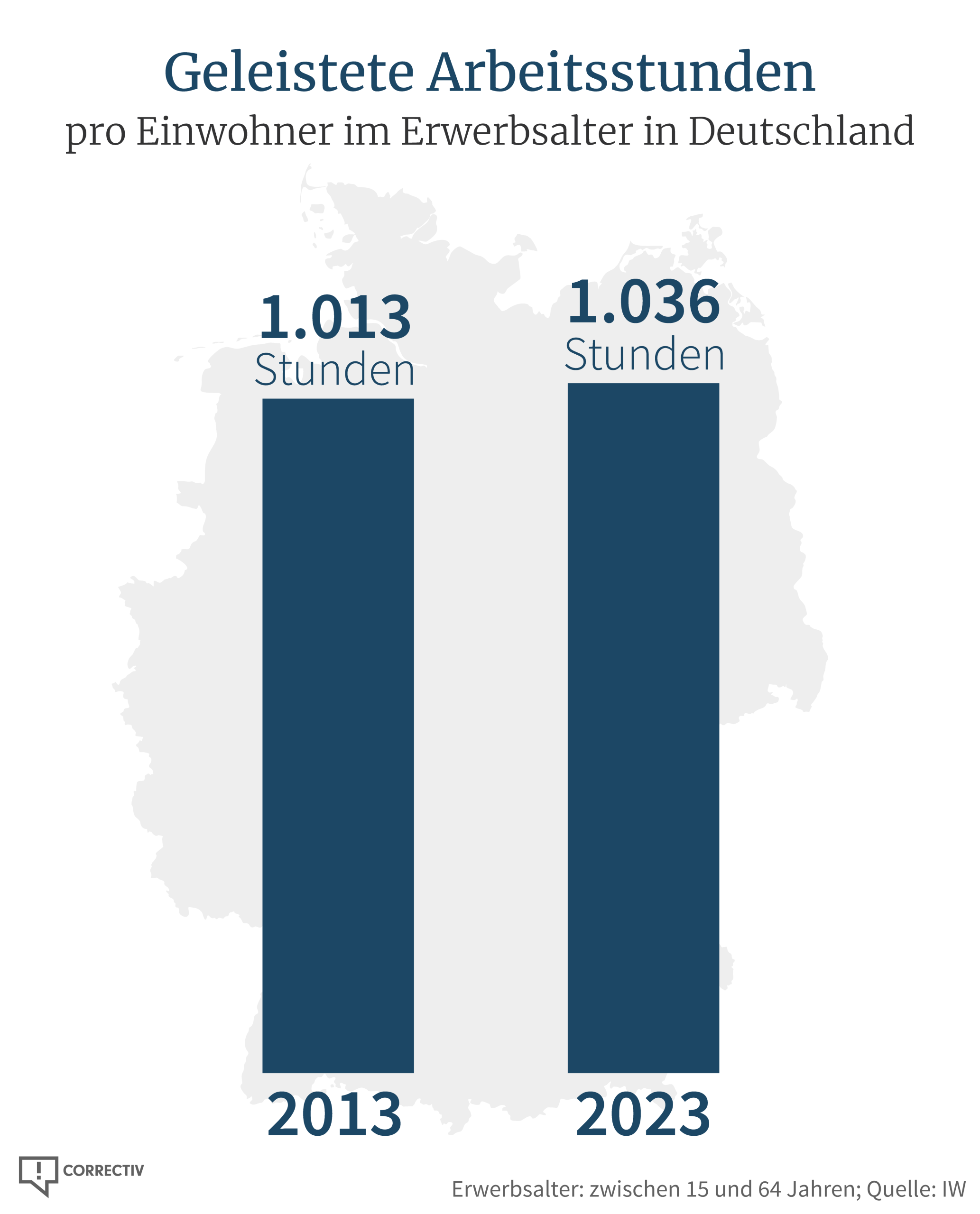

Arbeiten die Deutschen zu wenig? Auf den ersten Blick scheint eine Erhebung des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) das zu bestätigen. Im Vergleich aller OECD-Staaten landet Deutschland mit 1.036 Stunden auf dem drittletzten Platz, nur in Belgien (1.021 Stunden) und Frankreich (1.027 Stunden) werden weniger Arbeitsstunden pro Person geleistet.

Doch so einfach ist es nicht. Wie die Grafik des Tages zeigt, arbeiten die Deutschen heute mehr als noch vor 12 Jahren. Zudem limitiert vor allem der Fachkräftemangel die deutsche Wirtschaft – und wohl weniger die individuelle Einsatzbereitschaft. Auch mangelnde Betreuungsmöglichkeiten für Kinder halten besonders Frauen davon ab, in Vollzeit arbeiten zu können.

Gerade das ist entscheidend: In Deutschland sind insgesamt mehr Menschen arbeitstätig als in vielen anderen Ländern, allerdings davon ein hoher Anteil in Teilzeit. Das drückt den Schnitt der Arbeitsstunden enorm und schränkt die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern sehr stark ein.

zdf.de / idw-online.de (Kritik einer vergleichbaren Statistik 2023)

An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Samira Joy Frauwallner, Sebastian Haupt und Jule Scharun.

CORRECTIV ist spendenfinanziert

CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.