Das Algorithmus-Emirat der Taliban: Wie Bots ein politisches System festigen und formen können

Wie die Taliban mit Fake-Identitäten und Bot-Accounts Zustimmung simulieren – und den digitalen Raum für ihre Propaganda nutzen. Eine Recherche über gezielte Manipulation, virtuelle Kontrolle und die Gefahr für offene Gesellschaften.

Über drei Jahre ist es nun her, seit die Taliban die afghanische Regierung gestürzt und die Kontrolle über das Land übernommen haben. In dieser Zeit wurden Frauen und Mädchen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, unabhängige Bildungsangebote verboten und kulturelle Vielfalt unterdrückt. Die Taliban streben eine vollständige Kontrolle der afghanischen Gesellschaft an und versuchen, sowohl im Inland als auch international ein Bild der Stärke zu vermitteln. Dafür nutzen sie immer häufiger manipulative digitale Strategien.

Diese Strategien kommen oft in Form harmlos klingende Namen, unter den sie auf X (früher Twitter) Taliban-Propaganda verbreiten. Namen wie etwa Hadya Panjshiri, Sumiya Panjshiri oder Farzana Panjshiri. Die Accounts geben sich als Frauen aus dem Panjshir-Tal aus, einer Provinz, die als letzte Bastion des Widerstands gegen die Taliban bekannt ist. Und genau hier wird die koordinierte Manipulation sichtbar. Panjshir ist kein Ort, den man mit Taliban-Sympathisantinnen in Verbindung bringt – und schon gar nicht mit weiblichen. Panjshir gilt dabei als letzte afghanische Region, die 2021 nach andauernden Kämpfen in die Hände der Taliban fiel. Warum also scheint ausgerechnet hier die Unterstützung für die international sanktionierten Taliban zu wachsen?

Genau hier wird es interessant: Nutzerkonten, die wie basisnahe Unterstützung wirken, sind in Wahrheit Teil einer streng koordinierten digitalen Kampagne der Taliban. Unsere Recherchen haben 78 verdächtige Accounts identifiziert, die zeigen, wie die Taliban Zustimmung simulieren, Identitäten fälschen und Sprache vereinnahmen, um den digitalen Diskurs zu dominieren. Der digitale Raum wird somit zu einem Schlachtfeld, das von den Taliban gezielt ausgenutzt wird.

Schönheit der Natur statt oppositioneller Angriffe

Unsere Untersuchung begann Anfang 2025 durch den OSINT-Journalisten und Gründer von Intel Focus, Qais Alamdar. Er identifizierte mittels Stichwortsuche im afghanischen X verdächtige Nutzerkonten, die sich durch bot-ähnliches Verhalten auszeichneten, wie etwa gekünstelte Ansprache oder eine extrem hohe Twitter-Frequenz. Alle Accounts teilten nahezu identische Inhalte. Beiträge wurden kopiert, eingefügt und mit denselben Bildern versehen.

Obwohl die meisten dieser Profile Profilbilder verwendeten, zeigte eine einfache Reverse Image Search – eine Technik, mit der man gezielte Informationen über ein Bild herausfinden kann –, dass es sich um frei zugängliche Bilder handelte.

Über 70 der Accounts verwendeten „Panjshiri“ als Nachnamen – noch auffälliger: Viele dieser Profile geben sich als Frauen aus. In einem Regime, das Frauen das Twittern verbietet, erschaffen die Taliban damit digitale Frauenfiguren, um die Plattformen mit regimetreuen Inhalten zu fluten.

Einige dieser Accounts veröffentlichten über 70.000 Tweets in weniger als zwei Jahren – einer kam im Schnitt auf 126 Tweets pro Tag. Das ist kein menschliches Verhalten, sondern algorithmischer Lärm. Die Inhalte reichten dabei von der Verherrlichung Taliban-naher Kämpfer und Lob für die Verschleierungsgesetze bis hin zu beliebigen Landschaftsbildern aus Afghanistan. Entscheidend aber ist: Sie agierten synchron. Mitunter veröffentlichten Dutzende Accounts nahezu identische Tweets – im Abstand von nur wenigen Minuten.

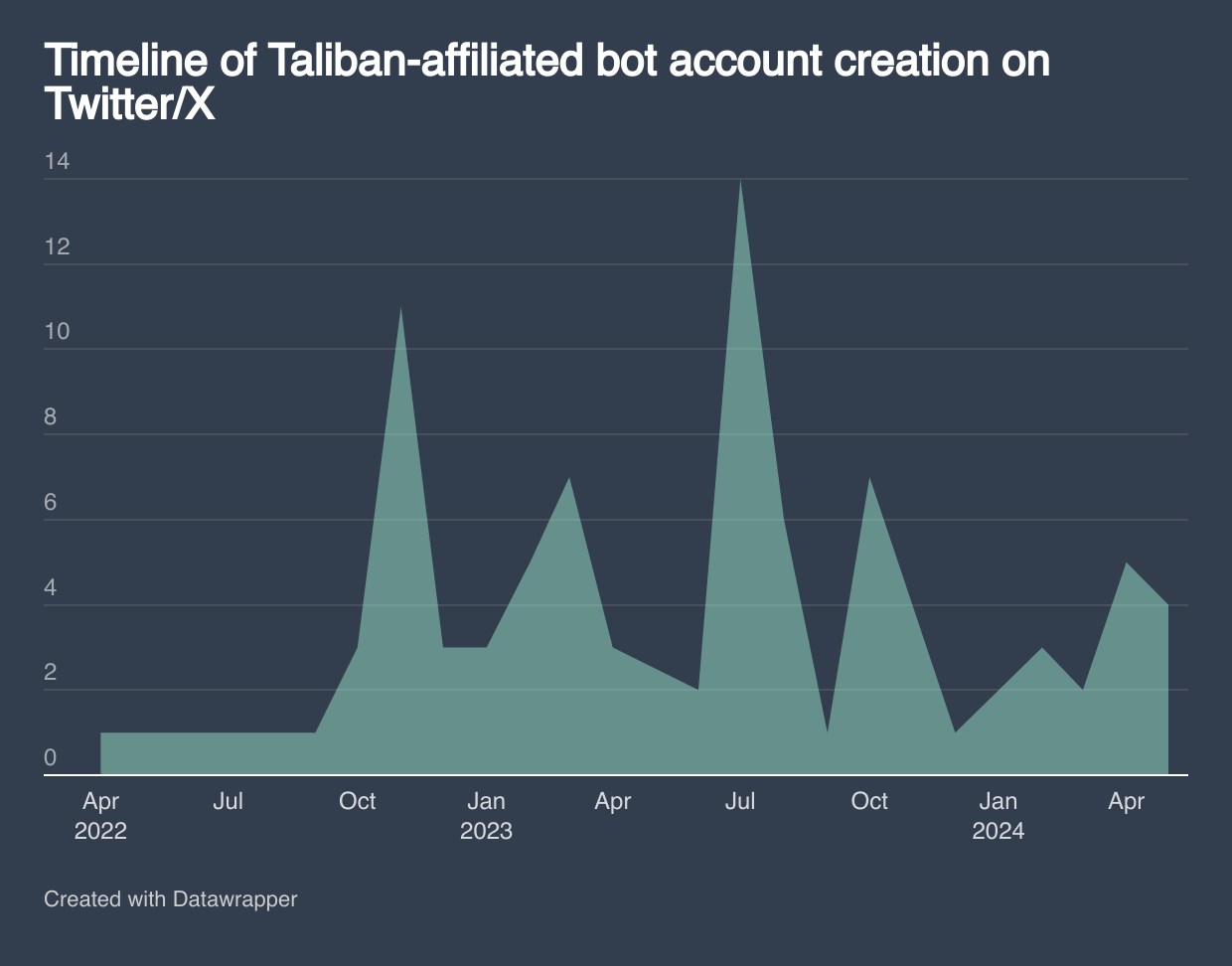

Abbildung 1: Der Graph zeigt den zeitlichen Verlauf der Erstellung Taliban-naher Bot-Accounts auf X.

Abbildung 1: Der Graph zeigt den zeitlichen Verlauf der Erstellung Taliban-naher Bot-Accounts auf X.

Ein Blick auf den zeitlichen Ablauf gibt einen weiteren Hinweis: Über 60 % dieser Accounts wurden innerhalb eines Zeitraums von nur sechs Monaten erstellt – zwischen Ende 2022 und Anfang 2023. Das war kein Zufall, sondern gezielte Mobilisierung.

Dass es sich hier um Bots handelt ist offensichtlich, doch eine eindeutige Zuordnung aller Accounts zu koordinierten Taliban-Operationen erfordert weitere Verifizierung. Schaut man genauer hin, zeigen sich Taktiken, wie sie in vielen autoritären Regimen immer wieder genutzt werden Der erste Schritt: Identitätsmanipulation. Durch die Vortäuschung der Namen aus der Panjshir-Region und weiblicher Identitäten versuchen die Taliban, ein Bild von Inklusion und Unterstützung durch genau jene Gruppen zu erzeugen, die sie in der Realität unterdrücken. Wie eine digitale Maske – die sie überzeugend tragen.

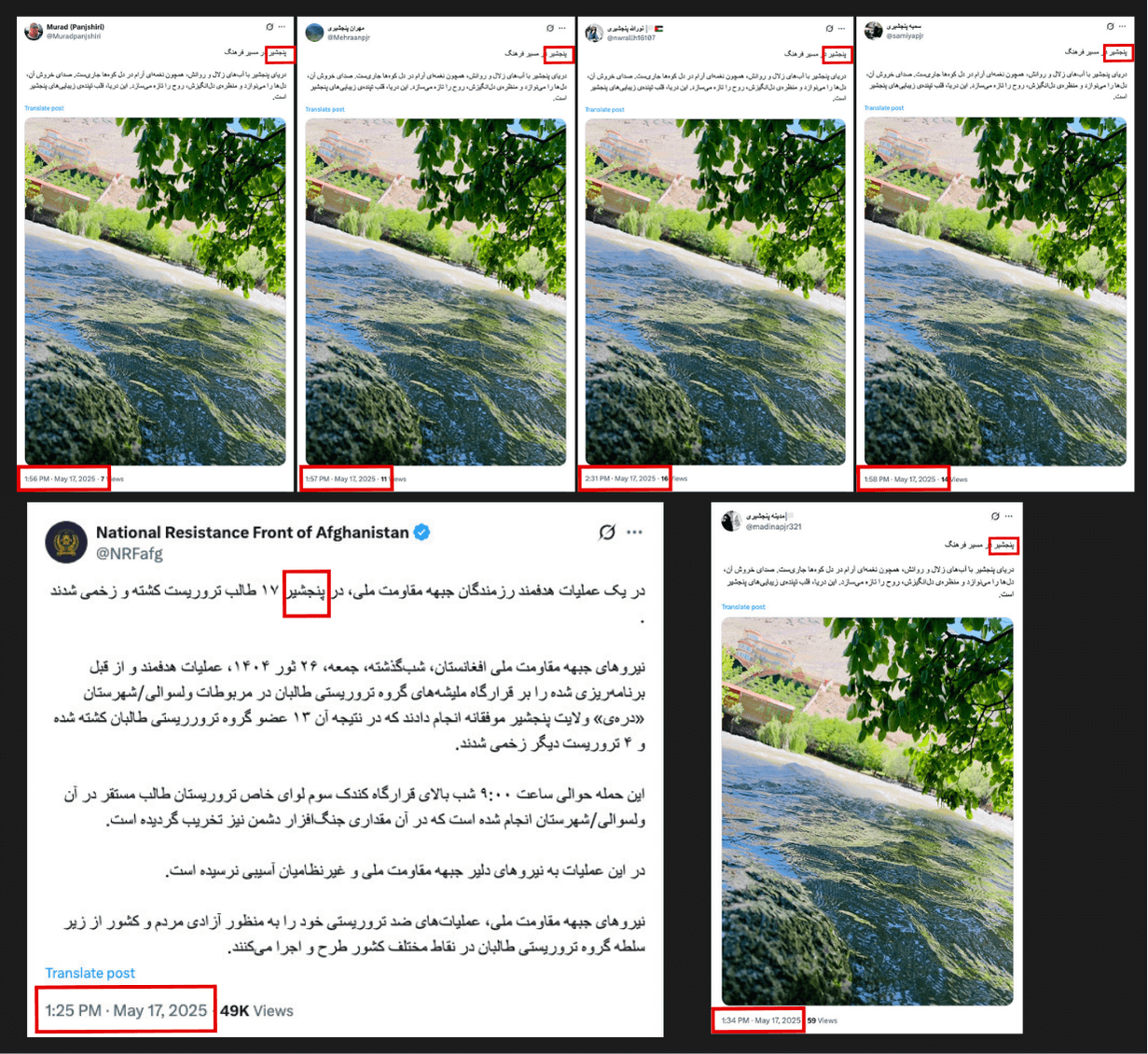

Der nächste Schritt: Die Übernahme der Hashtags. Als etwa die Nationale Widerstandsfront, eine bewaffnete Widerstandsgruppe die ihren Ursprung im Panjshir-Tal findet, eine Erklärung über einen Angriff auf Taliban-Truppen veröffentlichte, kam die Reaktion sofort: Innerhalb von Minuten fluteten Bot-Accounts die Plattform mit Beiträgen über die „natürliche Schönheit“ Panjshirs oder angebliche Entwicklungsprojekte in der Region – alle versehen mit dem gleichen Schlagwort.

Das Ergebnis? Wer nach „Panjshir“ suchte, stieß nicht auf Nachrichten über den Angriff, sondern landete in einer gezielt konstruierten Illusion.

Abbildung 2: Koordinierte Veröffentlichung positiver Inhalte durch Bot-Accounts – innerhalb weniger Minuten nach der kritischen Stellungnahme der Nationalen Widerstandsfront.

Abbildung 2: Koordinierte Veröffentlichung positiver Inhalte durch Bot-Accounts – innerhalb weniger Minuten nach der kritischen Stellungnahme der Nationalen Widerstandsfront.

Das autoritäre Drehbuch wird digital

Von russischen Botfabriken bis hin zu iranischen Bot-Armeen – immer wieder sehen wir, wie autoritäre Regime gesellschaftliche Kontrolle digitalisieren. Russland begann bereits in den frühen 2000er-Jahren mit der Entwicklung von Desinformationskampagnen im Netz mittels sogenannte Trollfabriken. Diese erschufen falsche Identitäten, um Artikel in westlichen Medien zu kommentieren, Doppelgänger bekannter Webseiten zu bauen und sich in alle erdenklichen Themen einzumischen – von Impfstoffen über US-Präsidentschaftswahlen bis hin zu Wahlen in über 20 Ländern, darunter Syrien und Libyen.

Und auch die jüngsten Aktivitäten der Taliban markieren eine beunruhigende Weiterentwicklung: Wir sehen Strategien der digitalen Kriegsführung, die Propaganda, Identitätsmanipulation und emotionale Ansprache kombinieren, um die öffentliche Wahrnehmung im In- und Ausland gezielt zu beeinflussen.

Diese Form der Manipulation hat einen neuen Begriff hervorgebracht: das „Algorithmische Emirat“ – ein virtueller Staat, der im digitalen Raum operiert. In diesem neuen Imperium entsteht Legitimität nicht durch Wahlen oder Diplomatie, sondern durch Viralität, massenhafte Reichweite und die Unterdrückung von Widerspruch. Indem die Taliban lokale Unterstützung vortäuschen, abweichende Stimmen zum Schweigen bringen und Suchergebnisse manipulieren, entwerfen sie Stück für Stück, Tweet für Tweet ein Afghanistan, das ihrer eigenen Vision entspricht.

Der Investigativjournalist Mukhtar Wafayee von Independent Persian erklärt: „Neben dem Aufbau offizieller und traditioneller Medienkanäle zur Unterstützung ihrer Kampagne und zur Rechtfertigung ihres religiös-politischen Narrativs haben die Taliban Dutzende Fake-Accounts auf X, TikTok, Facebook und Instagram erstellt.“

Diese Accounts werden nach Wafayee gezielt genutzt, um Gegner und Kritiker der Taliban durch digitale Rufmordkampagnen zu diskreditieren. Besonders häufig seien koordinierte Angriffe auf unabhängige Journalistinnen und Journalisten zu beobachten. “Viele dieser Profile geben sich fälschlicherweise als Angehörige ethnischer Gruppen oder Regionen aus, die historisch den stärksten Widerstand gegen die Taliban geleistet haben – etwa Panjshir, Badakhshan, Parwan, Balkh und Kapisa“, erklärt er.

Dabei würden die Bot-Accounts außerdem zurechtgelegte Geschichten über angebliche Erlasse von Mullah Hibatullah (dem Obersten Führer der Taliban) verbreiten, versehen mit Logos offizieller Medienkanäle – mit dem Ziel öffentliche Zustimmung zu gewinnen. Auch die Taktik, weibliche Profilnamen zu verwenden, erkennen Journalisten wie Wafayee immer wieder als Teil dieser Strategie – „um das anti-feministische Image der Taliban zu rechtfertigen und abzumildern“ wie er sagt.

Eine paradoxe digitale Identität

Es ist ein Paradox: Ein Regime, das Frauen und politische Gegner jeglicher Art physisch und politisch unterdrückt, erschafft digitale Räume, die scheinbar für Meinungsfreiheit eintreten. Die digitalen Identitäten sprechen frei von der Seele über persönliche Gedanken, Wünsche, Hoffnungen – ganz im Sinne der Taliban. Diese Accounts – ob sie nun revolutionäre Ideale preisen oder ausländischer Kritik entgegentreten – sind Produkte einer ausgeklügelten Online-Strategie. Ihr Ziel: Die komplexe Realität vor Ort durch gezielt manipulierte datenbasierte Narrative zu überlagern. Das ist nicht bloß Täuschung – es ist eine Form, einen Informationskrieg zu führen, der darauf abzielt, öffentliche Wahrnehmung und politische Legitimität neu zu definieren.

Konsequenzen über Afghanistan hinaus

Während autoritäre Regime so ihre digitalen Drehbücher weiterspinnen, sind die Risiken für Demokratien enorm. Von den USA bis nach Europa bedrohen Desinformationskampagnen und botgesteuerte Narrative demokratische Prozesse und untergraben das öffentliche Vertrauen. Diese Bedrohung, die sich rasend schnell weiterentwickelt, macht deutlich, wie wichtig digitale Schutzmaßnahmen in demokratischen Ländern sind – und das auch in Deutschland, denn auch hier sind gezielte digitale Desinformationskampagnen längst keine Seltenheit mehr.

Demokratische Staaten müssen sich also zunehmend fragen: Sind soziale Medienplattformen und Regierungen ausreichend vorbereitet, um diesen ausgeklügelten Manipulationen entgegenzutreten? Oder fördern sie unbewusst Autokratien, indem sie algorithmische Stimmen erlauben, den digitalen Diskurs zu dominieren?

Die Taliban haben ihre Antwort gegeben. Die Frage ist: Haben wir unsere?

Laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.

Redigatur: Nora Pohl und Luc Martinon

Faktencheck: Viera Zuborova

Grafiken: Qais Alamdar

Kommunikation und Social Media: Katharina Roche