Härte statt Hilfe: Wie die Politik Sozialleistungen zum Problem erklärt

Vom „Sozialschmarotzer“ zum „Totalverweigerer“: Seit Jahrzehnten halten sich Falschmeldungen und Stereotype über Menschen, die vom Sozialstaat Leistungen beziehen. Fachleute zeigen auf, warum Politikerinnen und Politiker solche Narrative bedienen und warum sie in der Gesellschaft verfangen.

„Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.“

„Niemandem aber wird künftig gestattet sein, sich zulasten der Gemeinschaft zurückzulehnen.“

„Es gibt kein Recht auf Faulheit.“

Diese Sätze fielen nicht etwa in der Debatte um das Bürgergeld, sondern bereits Anfang der 2000er, als der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) die sogenannte Agenda 2010 vorstellte. Damals baute die SPD gemeinsam mit den Grünen den Sozialstaat um.

Heute wird über eine Reform des Bürgergelds, das 2023 das Hartz-System ersetzte, diskutiert. Dabei schlagen Politikerinnen und Politiker ähnliche Töne an: Menschen bekämen Geld fürs Nichtstun, heißt es, oder Deutschland könne sich das Bürgergeld nicht mehr leisten.

Falschmeldungen und Stereotype über Leistungsberechtigte sind nicht neu, dazu haben wir hier recherchiert. Wie sich die Debatte über die Jahrzehnte verschärft hat und warum falsche Narrative in der Gesellschaft verfangen, erklären wir hier.

Stereotype über Leistungsberechtigte werden seit Jahrzehnten geprägt

Leistungsberechtigte würden Leistungen missbrauchen, „sich darin Einnisten“ oder hätten grundsätzlich kein Interesse an Erwerbsarbeit, so lauten gängige Stereotype, erklärt Philipp Kahnert. Er forscht als Soziologe an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. Dass solche Narrative beständig sind, liegt laut Kahnert unter anderem an ihrer langen und erfolgreichen Geschichte.

In den 1980er Jahren war die Arbeitsmarktsituation in Deutschland durch hohe Arbeitslosigkeit und einem generell niedrigen Beschäftigungsniveau gekennzeichnet, wie die Politikwissenschaftlerin Lea Elsässer von der Universität Mainz in einem Fachaufsatz schreibt. Darauf habe die Regierung unter Helmut Kohl (CDU) vor allem durch Frühverrentungen reagiert. Durch die Wiedervereinigung hätten sich die bestehenden Probleme am Arbeitsmarkt verschärft.

Als Reaktion darauf baute die Regierung unter Kohl vor allem die soziale Absicherung ab. Kohl sprach 1993 davon, dass man Deutschland nicht als „kollektiven Freizeitpark“ organisieren könne. Ein Jahr später sagte auch CDU-Politiker Wolfgang Schäuble: „Mehr Eigenverantwortung des Einzelnen, weniger soziale Hängematte.“

Agenda 2010 als „Kristallisationspunkt“ in Sozialstaat-Debatte

Die damaligen Reformen seien, so Elsässer, jedoch von der rot-grünen Regierungskoalition unter Gerhard Schröder (SPD) deutlich radikaler fortgeführt worden: Mit der Agenda 2010.

Auch Ina Schildbach, Politikwissenschaftlerin an der OTH Regensburg, sieht die 2003 verkündete Agenda 2010 als „Kristallisationspunkt“ der Debatte. Damals sei im Zuge der Globalisierung und Europäisierung massiv der Eindruck vermittelt worden, der Sozialstaat müsse zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit radikal reformiert werden. Das sei ein Muster, das sich heute „völlig durchgesetzt“ habe: „Also der Standortwettbewerb, der uns vermeintlich vorgibt, dass wir konkurrenzfähiger werden müssen und dass wir das natürlich über die Löhne und über gesenkte Sozialleistungen werden müssen.“ So kam es laut Elsässer zu einer „De-facto Verpflichtung zur Lohnarbeit“.

Abwertende Begriffe wie „Harzer“ oder „Sozialschmarotzer“ prägten den Diskurs, es habe eine Oben-Unten-Logik geherrscht, so Soziologe Kahnert. Arbeitslose wurden von Politikern als faul, dekadent, suchtkrank und ungepflegt stigmatisiert. 2006 sagte etwa der damalige SPD-Bundesvorsitzende Kurt Beck zu einem Arbeitslosen, wenn er sich wasche und rasiere, finde er auch einen Job.

Stigma des faulen Leistungsempfänger hält sich bis heute

Das Stigma des faulen Leistungsempfängers hat sich bis heute gehalten. Christian Lindner, damals Parteichef der FDP, behauptete im Januar 2024 etwa, in Deutschland bekämen Menschen Geld „fürs nichts tun“. Im Koalitionsvertrag vereinbarte die Regierung aus CDU und SPD: „Bei Menschen, die arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, wird ein vollständiger Leistungsentzug vorgenommen.“

Dieses Bild von „den faulen und unwilligen Arbeitslosen“, erklärt Kahnert, sei heute im abwertenden Begriff des „Totalverweigerers“ aufgegangen. Das sei wissenschaftlich aber nicht haltbar:

Auch werde Arbeitslosigkeit in den öffentlichen Debatten als ein individuell verursachtes Problem dargestellt, für das Menschen eigenverantwortlich seien. Dabei gerate zunehmend aus dem Blick, dass es sich beim damaligen Arbeitslosengeld II und dem heutigen Bürgergeld um einen durch das Bundesverfassungsgericht gesicherten Rechtsanspruch handelt, der Bedürftigen zusteht.

Dass Arbeitslosigkeit als individuell verursachtes Problem abgestempelt wird, war nicht immer so: Der Blick auf den Sozialstaat nach dem Zweiten Weltkrieg war für viele Jahrzehnte ein anderer als heute, erklärt Schildbach. Nach dem Krieg hätten zunächst breite Teile der Bevölkerung Unterstützung benötigt, hinzu sei die Systemgegnerschaft des Kalten Krieges gekommen.

Man sei stolz auf die Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft im Westen gewesen und darauf, dass jeder Unterstützung bekomme, der dieser bedurfte. „Sozialstaat und Marktwirtschaft in einem. Solidargemeinschaft und Leistungsprinzip. Das hat eher den Kern der Debatte ausgemacht als es heute der Fall ist, wo der Sozialstaat mehr als ein Hindernis für Wirtschaftswachstum begriffen wird.“ Von einem Recht auf soziale Hilfe habe sich die Debatte verschoben: „Nun tue man so, als wären es Almosen, die die Gesellschaft diesen Menschen zuteilwerden lässt.“

Soziologe Kahnert erklärt, dass es sich beim Bürgergeld um eine nach dem Grundgesetz vorgeschriebene Grundsicherung handelt:

Seit 2015: Migranten geraten immer mehr in den Fokus

Die Oben-Unten-Logik Anfang der 2000er werde, wie Kahnert sagt, seit 2015 zunehmend ergänzt und teilweise von einer Innen-Außen-Logik überlagert. Hintergrund seien die starken Migrationsbewegungen, letztendlich werde die Frage diskutiert: „Wer gehört zu unserer Gesellschaft und soll unter welchen Bedingungen unterstützt werden?“, so Kahnert.

So gelangten zusätzliche Vorurteile in den Diskurs, nämlich die von kultureller Fremdheit, von einer vermeintlich anderen Arbeitsmoral, die nicht deutschen Idealen entspräche. Laut Alban Knecht, Soziologe an der Bertha von Suttner Privatuniversität, hat sich damit die Gruppe der „Schuldigen“ verändert.

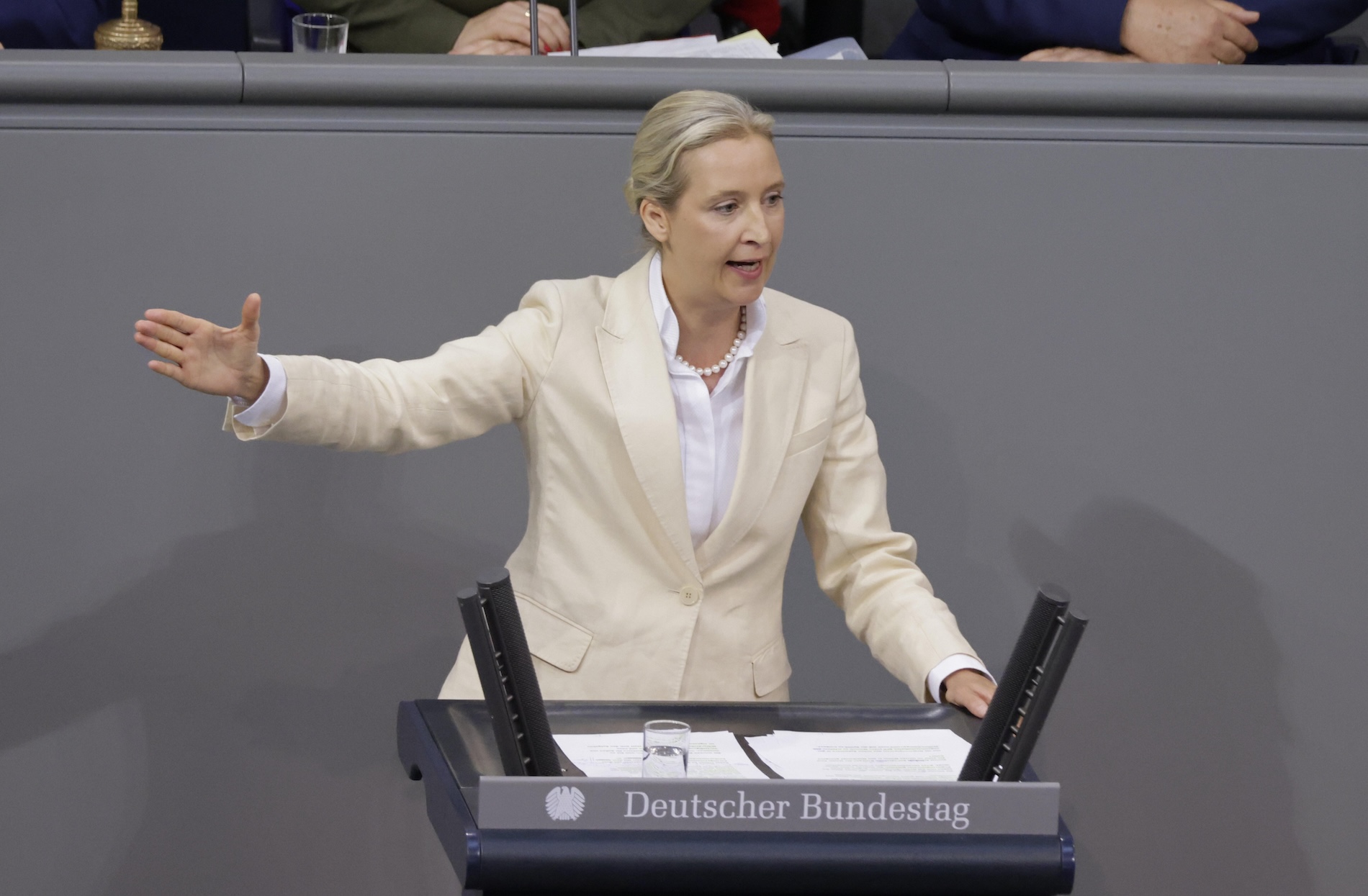

Immer wieder werden Leistungsberechtigte gegeneinander ausgespielt: Etwa wenn Friedrich Merz (CDU) fälschlich behauptet, Ukrainerinnen oder Ukrainer würden in Deutschland „Sozialtourismus“ betreiben. Oder wenn Alice Weidel (AfD) das Existenzminimum als „Migrantengeld“ bezeichnet und behauptet, drei Viertel der deutschen Bürgergeldbeziehenden hätten einen Migrationshintergrund – was ebenfalls nicht stimmt.

Ausgeklammert wird dabei laut Philipp Kahnert, dass Menschen mit Migrationsgeschichte es auf dem Arbeitsmarkt grundsätzlich schwerer haben. Ausschlaggebend sind vor allem fehlende Sprachkenntnisse, dass Qualifikationen nicht anerkannt werden oder es keinen Betreuungsplatz für Kinder gibt. Über diese Faktoren haben wir mehrfach berichtet.

Dass diese leistungsorientierte Sicht zu kurz greift und nicht jeder sei seines Glückes Schmieds, betont Ina Schildbach. Wichtiger für den eigenen Lebensweg seien der Geburtsort, das Elternhaus und die soziale Schicht. Zudem seien auch kinderreiche Familien, Menschen mit Behinderungen und vor allem Menschen mit psychischen Problemen häufiger von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen.

Debatten über Bürgergeld lenken von Vermögensungleichheit ab

Doch warum nutzen Politikerinnen und Politiker seit Jahrzehnten in der Debatte um Leistungsberechtigte immer wieder die gleichen Narrative?

Aus Sicht von Alban Knecht geht es vor allem darum, die Diskussion über Ungleichheit kleinzuhalten und das Leistungsprinzip hochzuhalten: „Also wir haben einfach zunehmende Ungleichheiten zwischen Arm und Reich. Wir haben eine zunehmende Konzentration von Vermögen. Und da ist, glaube ich, eigentlich der Sprengstoff drinnen.“ Man lenke davon ab, man rede dann lieber über Migrantinnen und Migranten, die angeblich nicht arbeiten wollen – das sei auch das Kalkül der gemäßigt Rechten und ganz Rechten gleichermaßen, sagt Knecht.

Dem Leistungsprinzip nach entscheiden allein erworbenes Wissen und Können über Einkommen und Macht und damit über die Position in der Gesellschaft. Auch Soziologe Kahnert sieht in den Narrativen rund um Sozialleistungen das Bemühen, das Leistungsprinzip hochzuhalten. In der öffentlichen Debatte gebe es kein legitimes Leben in Nichtarbeit für erwerbsfähige Personen, sagt er. Vieles darin, wie die Sanktionen im Bürgergeld, richteten sich nicht nur an die Menschen, die letztlich davon betroffen wären, sondern funktionierten auch als Disziplinierung: „Die sind auch für alle anderen – auch für uns – da, um uns daran zu erinnern, was passiert, wenn wir nicht mehr mitmachen können, vielleicht auch nicht mitmachen möchten.“

Warum Stereotype über Bürgergeld-Empfänger verfangen

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag der ARD-tagesthemen zeigt, dass etwa jeder Dritte der Meinung ist, dass die Sanktionen gegenüber Bürgergeldempfängern nicht weit genug gingen. Und unter Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es hohe Zustimmungswerte für schärfere Sanktionen. Dabei ist die Wirkung von Sanktionen schlecht erforscht und umstritten, wie wir hier berichteten.

Politikwissenschaftlerin Ina Schildbach ordnet uns gegenüber ein, dass dabei aus ihrer Sicht vor allem der Gerechtigkeitssinn der Menschen angesprochen werde: „Wenn man selbst den Eindruck hat, dass man schuftet und andere aber ‚einfach so‘ Geld bekommen, dann verfängt das. So sind wir Menschen eben gestrickt.“

Alban Knecht sieht darüber hinaus in der Aufregung über Arbeitslose eine Abwehrreaktion. „Was gaube ich nochmal ein wichtiger Punkt ist, dass die Leute Angst haben, sie könnten selbst betroffen sein“. Diese Angst, so Knecht weiter, „hält man dann fern von sich, indem man sagt, ich bin fleißig, mir würde das nicht passieren, sondern es passiert dann im Endeffekt nur den anderen.“

Folgen der Stigmatisierung: Arme fühlen sich nicht mehr Teil der Gesellschaft

Politikwissenschaftlerin Ina Schildbach kennt die andere Seite. Sie und weitere Fachleute sprachen mit dutzenden armutsbetroffenen Menschen in Regensburg. Ihre Stimmen finden in einem Bericht aus Mai 2025 Gehör.

Schildbach fasst für uns zusammen: Die Stigmatisierung der Ärmsten führe dazu, dass sich die Menschen nicht mehr als Teil der Gesellschaft begreifen würden. Ihnen fehle es an Selbstwert und sie gingen auch seltener wählen, so Schildbach weiter.

Dabei ist politische Gleichheit „ein Kernversprechen der Demokratie“, betont Politikwissenschaftlerin Lea Elsässer. Ökonomische Unterschiede dürften sich nicht in der politischen Wirksamkeit fortsetzen. Eine Auswertung von ihr zeigt jedoch, dass ein Großteil der politischen Reformen zwischen 1980 und 2013 den Präferenzen der oberen sozialen Klassen entsprach.

Wie sich Armut auf das eigene Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft auswirken kann, beschreibt Ina Schildbach an einem konkreten Fall:

Wer sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft verstehe, der fände sich mit seiner Armut ab, so Ina Schildbach: „in dem Sinne, dass man total bescheiden, also dass man quasi gar keine großen Wünsche und Vorstellungen mehr hat“. Das sei weit von der Vorstellung entfernt, dass man sich „vom Bürgergeld einfach ein gutes Leben machen“ könne.

Redigatur: Kimberly Nicolaus, Sophie Timmermann