Viel Vermögen – wenig Steuern: So profitieren Super-Reiche

Eine Allianz aus Bürgerlichen und Wirtschaftsverbänden wehrt sich gegen höhere Steuern für die Reichsten. Sie geben vor, für Familienunternehmen zu stehen, drohen mit Wegzug und damit verbundenem Steuerverlust. Recherchen von CORRECTV.Schweiz und der WOZ zeigen, wie wenig sie schon zahlen.

Chanel-Erbe und Miteigentümer Gérard Wertheimer. Die Heineken-Erbin Charlene de Carvalho-Heineken. Oder die drei Erben des Ikea-Gründers Ingvar Kamprad. Sie alle gehören zu den Reichsten der Schweiz. Laut dem Wirtschaftsmagazin Bilanz besitzen sie zusammen ein Vermögen von über 60 Milliarden Franken. Heute müssten sie kaum Steuern auf ihr Erbe zahlen. Das will die Erbschaftssteuer-Initiative der Juso ändern.

Sie fordert, dass ein Erbe oder eine Schenkung über 50 Millionen Franken mit einem Steuersatz von 50 Prozent belegt wird. Eingesetzt werden sollen die Einnahmen laut Initiativtext für die Bekämpfung der Klimakrise sowie einen „sozial gerechten, ökologischen Umbau der Gesamtwirtschaft, insbesondere in den Bereichen der Arbeit, des Wohnens und der öffentlichen Dienstleistungen“. Dabei geht es um viel Geld: 97 Milliarden Franken wurden geschätzt im letzten Jahr vererbt oder verschenkt, ergab ein Bericht der Universität Lausanne im September.

Doch es gibt Widerstand. Sollte das Volk zustimmen, denke sie an den Wegzug, drohte etwa Milliardärin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Die Familie Blocher gehört laut Bilanz zu den zehn Reichsten der Schweizer.

Martullo-Blocher und Gegner der Initiative warnen vor Steuerausfällen in Milliardenhöhe, sollten Super-Reiche der Schweiz den Rücken kehren. Bislang mit Erfolg: Über 60 Prozent der Bevölkerung gaben in der jüngsten SRG-Umfrage an, gegen die Initiative zu stimmen. Sind die vor allem von SVP und FDP geschürten Ängste vor den massiven Steuerausfällen gerechtfertigt?

Tiefe Steuereinnahmen durch Super-Reiche

Daten aus den vergangenen Jahren, die die WOZ bei allen kantonalen Steuerämtern zusammengetragen und gemeinsam mit CORRECTIV.Schweiz ausgewertet hat, belegen: Nein.

Tatsächlich machen die Einnahmen der Einkommens- und Vermögenssteuern durch Super-Reiche, die über ein Vermögen von mehr als 50 Millionen Franken verfügen, in fast allen Kantonen und Gemeinden nur einen kleinen Anteil aus. In über der Hälfte der Kantone, von denen Daten vorliegen, liegt der Anteil bei weniger als fünf Prozent. In Freiburg ist der Anteil mit 0,9 Prozent am niedrigsten. Interessant ist etwa auch der Blick auf Glarus. Hier zahlen die Super-Reichen 5,5 Prozent der gesamten Steuereinnahmen. In absoluten Zahlen geht es um sieben Personen. Zusammen geben sie gerade mal sieben Millionen Franken ans Finanzamt ab.

Schweizweit zahlten rund 2’800 Super-Reiche mit einem Vermögen über 50 Millionen Franken Steuern. Das ist rund ein halbes Promille der 5,4 Millionen Steuerpflichtigen. Die richtig grossen Vermögen liegen in der Hand eines winzigen Teils der hier lebenden Bevölkerung. Und die zahlt vergleichsweise wenig Steuern.

Die Konsequenz: Eine Annahme der Erbschaftssteuer-Initiative hätte zumindest in gewissen Kantonen wohl kaum grosse Auswirkungen. Im Jura wären 7 Menschen betroffen, in Freiburg 12, in Schaffhausen 15 und in Neuenburg 16. Die wenigen potenziell Betroffenen beschweren sich dafür umso lauter.

SVP-Milliardär zahlt geschätzt 4,2 Promille

Etwa der Milliardär und ehemalige SVP-Nationalrat Peter Spuhler. Er wäre gezwungen auszuwandern, wenn die Initiative angenommen würde, sagte Spuhler bereits im Sommer letzten Jahres in der Sonntagszeitung. Da er die Anteile seiner Firmen, etwa als Hauptaktionär des Konzerns Stadler Rail, sonst verkaufen müsste. Einige Medien übernahmen das unkritisch. Dabei könnte sein Wohnkanton wohl gut ohne seine Steuern auskommen, wie die vorliegenden Daten zeigen.

Spuhler war 2021 einer von 81 Personen, die im Thurgau ein Vermögen von über 50 Millionen Franken besitzen. Diese Gruppe zahlte auf Stufe Kanton und Gemeinden insgesamt 62 Millionen Franken an Einkommens- und Vermögenssteuern, was rund fünf Prozent der gesamten Einnahmen ausmacht. Unter den 81 Super-Reichen aus dem Thurgau ist der Unternehmer einer der Vermögendsten.

Laut Anfrage lebten 2021 unter zehn Milliardärinnen und Milliardäre im Ostschweizer Kanton. Deshalb schätzen die WOZ und CORRECTIV.Schweiz Spuhlers Anteil an den 62 Millionen Franken Gemeinde- und Kantonssteuern auf höchstens zehn Prozent. Das wären 6,2 Millionen Franken, was 4,2 Promille der gesamten Thurgauer Steuereinnahmen entspricht.

Wie viele würden wegziehen?

Es ist gut möglich, dass Super-Reiche die Schweiz verlassen würden, wenn die von den Juso geforderte Erbschaftssteuer käme. Jedoch weiss niemand genau, ob und wie viele es sein werden. Somit auch nicht, welche finanziellen Auswirkungen das hätte.

Eine Studie der gemeinnützigen Organisation Oxfam zur Steuerflucht in Deutschland zeigt: Steuern zu sparen ist nicht alles. Laut ihr hielten soziale und politische Bindungen viele Reiche im Land.

Diese Aussage unterstützt Henley & Partners, ein Beratungsunternehmen für Super-Reiche. Es bewirbt die Schweiz auf ihrer Webseite als Top-Destination. Auch wegen tiefen Steuern, doch zuvor wegen einer starken zukunftsorientierten Wirtschaft, hoher Lebensqualität, sowie hervorragender Infrastruktur und politischer Stabilität. All diese Werte blieben erhalten, Erbschaftssteuer hin oder her.

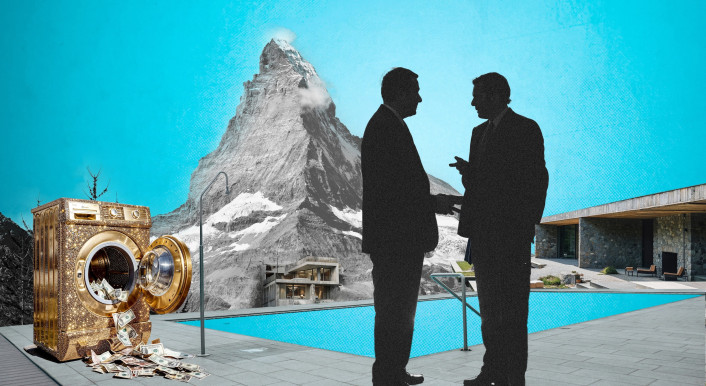

So wenig zahlen Pauschalbesteuerte

Ein weiterer Grund, warum die Schweiz für Vermögende aus aller Welt so attraktiv ist, ist die Pauschalbesteuerung. Das bestätigt nicht zuletzt eine Studie der ETH vom vergangenen Jahr. Diese Sonderbehandlung erhalten vermögende ausländische Staatsangehörige, die einen Wohnsitz in der Schweiz haben, aber nicht hier arbeiten. Ihre Steuern werden nicht an ihrem Vermögen oder Einkommen bemessen, sondern pauschal anhand einer Aufstellung der von ihnen jährlich weltweit getätigten Ausgaben, auch für ihre Angehörigen. Ihr Vermögen spielt dabei keine Rolle.

Bei einer Annahme der Initiative müssten sie die intransparente Vermögenssituation offenlegen, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung gegenüber WOZ und CORRECTIV.Schweiz bestätigt. Nur so könne „die neue Steuer auch korrekt veranlagt werden“. Die Pauschalbesteuerung ist auch in einem internationalen Kontext zu sehen. Die Schweiz hilft damit ausländischen Super-Reichen. Sie zahlen kaum Steuern auf gigantische Geldsummen und entziehen sie legal den Finanzbehörden ihrer Herkunftsländer.

Die uns vorliegenden Daten zeigen: Besonders wohl fühlen sich die Pauschalbesteuerten in der Romandie und im Tessin. Rund 3’900 Personen gehören dieser privilegierten Steuerklasse an, drei Viertel davon leben in der französischen oder italienischen Schweiz. Die Sonderbehandlung führt zu absurd tiefen Steuereinnahmen, wie sich etwa im Wallis zeigt: Die 808 dort veranlagten Pauschalbesteuerten zahlen im Schnitt gerade einmal 100’000 Franken an Steuern. Mit Abstand am wenigsten kostet es die 61 Vermögenden in Schwyz. Sie zahlen im Schnitt 30’000 Franken.

Besorgte „Familienunternehmen“

Nebst der Sorge, dass die Super-Reichen das Land angeblich verlassen und so Steuern wegfallen würden, stehen sogenannte Familienunternehmen oder -betriebe im Fokus. Kaum einen Begriff nutzen die Gegnerinnen und Gegner der Erbschaftssteuer-Initiative häufiger. So schreibt etwa SVP-Nationalrat Mike Egger in einem Beitrag zur Kampagne, die Initiative gefährde vor allem Familienbetriebe. Viele von ihnen seien „zwar auf dem Papier vermögend“, das Geld stecke aber in Immobilien, Maschinen oder Patenten. Eine Steuerforderung in Millionenhöhe könne nur bezahlt werden, indem Anteile oder ganze Firmen verkauft würden.

Mit dem gängigen Begriff „Familienunternehmen“, in dem die ganze Familie mit anpackt, um über die Runden zu kommen, haben die genannten Gegnerinnen und Gegner jedoch nichts zu tun. Es handelt sich dabei oft um Konzerne in Familienbesitz. Doch sie erwecken den Eindruck, dass auch kleine und mittlere Unternehmen betroffen wären. Eine Botschaft, die andere bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände unablässig wiederholen.

Initiiert wurden die Gegenkampagnen zur Erbschaftssteuer-Initiative von Economie Suisse, dem Dachverband der Schweizer Wirtschaft, dem Schweizerischen Gewerbeverband oder der Vereinigung Swiss Family Business. Letztere gründete etwa ein überparteiliches Komitee gegen die Initiative mit Parlamentsmitgliedern der SVP, FDP sowie Mitte-Ständerat Fabio Regazzi, GLP-Ständerätin Tiana Angelina Moser und SP-Ständerat Daniel Jositsch.

Regazzi, der Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands, sitzt zudem mit Milliardärin Magdalena Martullo-Blocher im Vorstand der Vereinigung für die Familienunternehmen. Daneben Chefs von nationalen und weltweit tätigen Bau-, Transport- oder Lüftungsanlagen-Unternehmen, die mehrere Hundert Millionen bis Milliarden Franken im Jahr umsetzen.

Vererbte Ungleichheit

Dass ausgerechnet das Thema Erbschaftssteuer im Mittelpunkt steht, hat einen Grund: Erbschaften gelten als einer der grössten Treiber der Vermögens-Ungleichheit in der Schweiz. Die Kantone und Gemeinden haben ihre Erbschaftssteuern in den letzten 30 Jahren markant gesenkt, insbesondere durch die Abschaffung der Steuer für direkte Nachkommen. Die Kantone Schwyz und Obwalden haben sie gleich ganz abgeschafft. Pro vererbtem Franken zahlten Erben in den Neunzigerjahren 4,3 Rappen Steuern. Zwischen 2020 und 2022 waren es 1,5 Rappen, berechnete Marius Brülhart, Professor für Volkswirtschaft an der Universität Lausanne. Das sei ein Verlustgeschäft für die Kantone.

Erbschaftssteuern reduzieren also die Vermögens-Ungleichheit. Und dass hohe Steuern nicht dazu führen müssen, dass Super-Reiche das Land verlassen, zeigte dieses Jahr ein Fall aus Deutschland: Die Erbinnen des Unternehmers Heinz Hermann Thiele mussten im April rund 4 Milliarden Euro Erbschaftssteuern zahlen – bei einem geschätzten Vermögen von 15 Milliarden Euro. Die Zahlung der Erbschaftssteuer hätte keine Auswirkungen auf die Liquiditäts-Situation und Ausschüttungspolitik der Unternehmen gehabt, sagte die Familie der ARD. Fortgezogen sind die Erbinnen auch nicht. Die Familie lebt bis heute in Deutschland.

Text & Recherche: Sven Niederhäuser, Jan Jirát (WOZ), Enrico Kampmann (WOZ)

Redaktion: Marc Engelhardt

Faktencheck: Hanna Fröhlich

Bild: Ivo Mayr

Grafiken: Sven Niederhäuser, Philipp Waack

Kommunikation: Charlotte Liedtke