Wurde Christian Lindners Mailpostfach gelöscht?

Die Bundesregierung will offensichtlich weiter Mailfächer, Chatnachrichten und Kalender ausgeschiedener Regierungsmitglieder löschen – trotz schriftlicher Warnung des Bundesarchivs. Die Mailfächer der im November 2024 ausgeschiedenen FDP-Minister Lindner und Buschmann könnten bereits gelöscht sein.

Transparenz über das Handeln der Regierung ist ein wesentlicher Baustein der Demokratie. Welche E-Mails und Chatnachrichten ein Bundeskanzler oder Minister in seiner Amtszeit ausgetauscht hat, mit wem er sich wann getroffen hat und worum es ging, sollte auch nach dem Ausscheiden eines Amtsträgers nachvollziehbar sein. Das Bundesarchivgesetz sieht vor, dass Unterlagen der Regierung nicht einfach gelöscht werden dürfen, sondern dem Bundesarchiv angeboten werden müssen – einer Behörde in Koblenz, die dafür zuständig ist, die Dokumente und Dateien der Regierung zu sichern, um für Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu sorgen.

Doch die Bundesministerien und das Kanzleramt hielten sich in der Vergangenheit häufig nicht an die Vorgaben des Bundesarchivs – sie legten das Gesetz anders aus und löschten die E-Mail-Fächer, Kalenderdaten und Chatverläufe von Regierungsmitgliedern, anstatt sie ans Archiv zu übergeben.

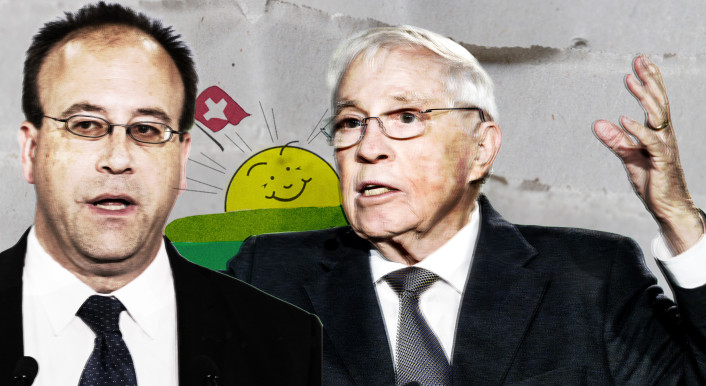

Auch jetzt, beim Ausscheiden der Regierungsmitglieder der Ampel-Koalition, droht diese Löschpraxis sich zu wiederholen. Aktuell geht es um die Frage, ob die Mailfächer der am 7. November ausgeschiedenen Minister Christian Lindner und Marco Buschmann (beide FDP) schon gelöscht sind oder kurz vor der Löschung stehen. Das zeigen aktuelle Recherchen von CORRECTIV.

Bundesarchiv stemmt sich gegen Löschungen

Interne Unterlagen belegen, wie die Verantwortlichen beim Bundesarchiv sich derzeit darum bemühen, solche Vernichtungsaktionen zu verhindern.

In gleichlautenden Schreiben hat die Archivierungsbehörde am 26. Februar das Kanzleramt und einen Großteil der Ministerien an ihre gesetzliche Pflicht erinnert, Dateien zur Aufbewahrung anzubieten: „Das Bundesarchiv weist daher ausdrücklich darauf hin, dass ihm die E-Mail-Postfächer, Kalenderdaten, Messenger-Accounts, Dateiablagen usw. ausscheidender Leitungspersonen zur Übernahme anzubieten sind, bevor eine Löschung in Betracht kommt“, heißt es in den von Abteilungsleiter Tobias Herrmann unterzeichneten Schreiben.

In einer zweiten Serie von Schreiben an das Kanzleramt und die Ministerien am 13. März bekräftigte der Abteilungsleiter seine Forderung. Es gehe ihm darum, „unumkehrbare Löschungen zu verhindern und die Beratung durch das Bundesarchiv anzubieten“, schrieb Herrmann. Nach „allen bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen“ herrsche bei den Archiven des Bundes und der Länder „inzwischen der Eindruck vor, dass eine vollständige Aktenführung aufgrund elektronischer Abläufe teilweise nicht mehr vollumfänglich gewährleistet ist“.

Das Kanzleramt und die Bundesministerien wiesen bisher darauf hin, eine Aufbewahrung und Anbietung ganzer Mailfächer sei nicht nötig. Mit Verweis auf die reguläre Aktenführung argumentierte die Bundesregierung, aus ihrer Sicht seien damit die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Minister und Staatssekretäre und ihre Mitarbeiter hätten bereits während ihrer Amtszeit dafür gesorgt, dass alle relevanten Informationen aus den Mails und Chats zu den offiziellen Akten genommen wurden – und die biete man dann dem Bundesarchiv an.

Allerdings hat sich in der Praxis immer wieder gezeigt, dass Informationen, die sich später als durchaus relevant erwiesen, in Chats oder E-Mails steckten. Ein Beispiel: Die Abgeordneten in Untersuchungsausschüssen des Bundestages mussten im Jahr 2020 feststellen, dass Textnachrichten auf Handys der früheren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und des damaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) gelöscht waren.

Ende 2022 machte die Welt publik, dass das Kanzleramt und die meisten Ministerien beim Ausscheiden ihrer Regierungsmitglieder deren Mailfächer pauschal löschen. Zuletzt kam es im Untersuchungsausschuss zum Afghanistan-Abzug zu einem Eklat, als 2023 bekannt wurde, dass der Dienstkalender von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mehr vorhanden war.

FDP-Minister ließen Mails nicht anbieten

Akut steht die Frage an, was mit den Mails und Dateien der drei am 7. November 2024 ausgeschiedenen FDP-Minister passiert ist. Laut Auskunft des Bundesarchivs hat es für Ex-Finanzminister Christian Lindner und die ehemalige Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (beide FDP) bisher weder die Mailfächer, noch Messenger-Accounts, Kalender und Dateiablagen erhalten. Damit stellt sich insbesondere die Frage, ob Lindners Mailfächer bereits gelöscht sind.

Lediglich vom ehemaligen Justizminister Marco Buschmann ging beim Bundesarchiv Ende 2024 etwas ein, aber nur die Kalenderdaten. Schon das war ein ungewöhnlicher Schritt: Das Kanzleramt und die anderen Ministerien übergeben bisher nicht regulär solche Nachweise über die Termine und Treffen der Regierungsmitglieder.

Buschmanns Mailfächer dagegen dürften bereits gelöscht sein – nach den Vorgaben, die unter ihm verabschiedet wurden, war eine Vernichtung drei Monate nach seinem Ausscheiden vorgesehen.

Auf eine Anfrage reagierte Buschmann bisher nicht. Lindner und Stark-Watzinger beantworteten Fragen zu den Vorgängen ebenfalls nicht, sondern ließen von der FDP-Pressestelle an ihre ehemaligen Ministerien verweisen. Diese antworteten ebenso wie das Justizministerium bisher nicht auf am Montag früh übermittelte Fragen.

Bundesarchiv hatte Buschmann vorgewarnt

Im Justizministerium war bereits zu Buschmanns Zeiten bekannt, dass das Bundesarchiv auch die Übermittlung der Mailfächer ausgeschiedener Minister und Staatssekretäre erwartete. So hatte eine zuständige Bedienstete des Archivs bereits im Jahr 2023 in zwei Gesprächen mit ihrem Ansprechpartner im Justizministerium informiert, dass aus ihrer Sicht die „Anbietungspflicht“ auch für die Mails gelte. Das hielt sie in zwei Vermerken vom Januar und Mai 2023 fest, die CORRECTIV vorliegen.

Zuletzt wies die Archivarin laut einer Notiz vom 25. Mai 2023 „auf die entsprechende Anbietungspflicht“ hin. Laut der Vermerke versprach ihr Gesprächspartner im Justizministerium in beiden Fällen, sich dazu „mit seinen Vorgesetzten“ abzustimmen.

Auch das Finanzministerium erhielt bereits unter der Führung von Christian Lindner eine Vorwarnung. Diese betraf seinen Kalender. Eine Bedienstete des Bundesarchivs bestätigte dem Ressort im Oktober 2022 per Mail, dass die „Kalender von Leitungspersonen“ wie Ministern oder Staatssekretärinnen in der Tat „potentiell archivwürdig“ und daher anzubieten seien.

Offenbar ignorierte das Finanzministerium in der Folge diesen Hinweis. In einem Erlass des Ministeriums vom 29. November 2023 wurde für alle Personalabgänge – darunter auch Minister – verfügt, dass „das E-Mail-Postfach (inklusive Kalender)“ mit dem Ausscheiden „zu deaktivieren“ sei. 180 Tage später seien die Datensätze „automatisiert und unwiderruflich zu löschen“. Demnach müsste das Mailfach des damaligen Finanzministers Lindner dieser Tage zur Löschung anstehen oder bereits vernichtet sein.

Auch in anderen Ministerien trifft das Bundesarchiv mit seinen Forderungen bereits auf Widerstände.

Auf Anfrage von CORRECTIV kündigte das seit Dienstag von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Innenministerium an, bei seiner bisherigen Praxis zu bleiben. Zwar nehme man „das Anliegen des Bundesarchivs“ sehr ernst, politische Entscheidungen nachvollziehbar zu dokumentieren. „Die Einschätzung des Bundesarchivs zur Veraktungspraxis“ teile das Ministerium allerdings nicht.

Man sehe „insofern auch keine Veranlassung von seiner bisherigen Praxis abzuweichen“. Ähnlich äußerten sich das von Carsten Schneider (SPD) geführte Umweltministerium und – bereits am Dienstag – das Bundesarbeitsministerium unter dem damaligen Minister Hubertus Heil (SPD). Beide halten daran fest, dem Bundesarchiv das veraktete Schriftgut zu übergeben – also nicht ganze Mailfächer oder Chatprotokolle.

Das seit Dienstag von Friedrich Merz (CDU) geführte Kanzleramt und die übrigen Ministerien antworteten bisher nicht auf Fragen. Offen ist auch die Reaktion des neuen Staatsministers für Kultur, Wolfram Weimer. Dessen Behörde ist für die Rechts- und Fachaufsicht über das Bundesarchiv zuständig. Auch bei ihr kamen im Februar und März die Mahnschreiben von Abteilungsleiter Herrmann an. Das Bundesarchiv möchte auch Zugang zu Mails und Dateien von Weimers Vorgängerin Claudia Roth (Grüne).

Die Archivierungsbehörde verfügt über keine Zwangsmittel, um solche Datenvernichtungen zu verhindern. Die aktuelle Aufforderung bringt die Bundesregierung aber auf alle Fälle in Erklärungsnot. Bisher hatte man dort wiederholt beteuert, die Löschungen seien zulässig, trotz des eigentlich eindeutigen Wortlauts des Bundesarchivgesetzes. Demnach müssen die Stellen des Bundes dem staatlichen Archiv eigentlich „alle Unterlagen“ anbieten, die nicht mehr benötigt werden. Eingeschlossen sind elektronische Unterlagen.

Verschwundene Mails

Hinter den Löschungen steht offenbar die Sorge mancher Politiker, dass die Öffentlichkeit Zugang zu heiklen Interna bekommen könnte. Das Bundesarchiv betonte zugleich in seinen aktuellen Mahnschreiben an das Kanzleramt und die Ministerien, dass es ihm „nicht um eine vorzeitige allgemeine Zugänglichmachung von Informationen“ gehe, die noch Schutzfristen unterlägen. In vielen Fällen sind solche archivierten Unterlagen erst 30 Jahre nach dem Entstehen für Historiker, Journalisten und andere Interessenten zugänglich.

Es geht dabei auch um eine Grundsatzfrage: Sind solche Mails und Dateien der Privatbesitz der Regierenden? Oder sind sie dank des Informationsfreiheitsgesetzes und der Archivregeln das Eigentum aller Bürger und Bürgerinnen, quasi als Gedächtnis der Republik?

Dass die Veraktungsprinzipien der Bundesregierung womöglich nicht ausreichen, um Datenverluste zu verhüten, zeigte sich etwa im Sommer 2024. Damals gab es in der Fördergeldaffäre im Bildungsministerium unter der FDP-Politikerin Stark-Watzinger Zweifel, ob relevante Chatnachrichten veraktet wurden. Im Mai 2022 wiederum waren im Finanzministerium E-Mails nicht mehr verfügbar, die der damalige Staatssekretär und spätere Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) im Jahr 2020 mit dem Unternehmer Nicolaus von Rintelen ausgetauscht hatte – dem damaligen Besitzer eines Anbieters von Verschlüsselungstechnik, zu dessen Kunden die Bundesregierung gehörte.

Wegen der möglichen Löschung dieser Mails stellte der frühere Linken-Politiker und heutige BSW-Europaabgeordnete Fabio De Masi im Jahr 2023 Strafanzeige wegen des Tatbestands der unzulässigen Datenveränderung. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren aber im März 2024 wieder ein. Aus Sicht der Ermittler waren eventuelle Löschungen zulässig.

Löschungen könnten strafbar sein

Diese Prämisse kommt jetzt angesichts der klaren Positionierung des Bundesarchivs zur Anbietungspflicht bei relevanten Dateien ins Wanken. Beamte könnten sich jetzt nicht mehr herausreden, sie hätten „von dieser Pflicht bisher nichts gehört“, sagte der Anwalt Christoph Partsch, der De Masi vertreten hatte, gegenüber CORRECTIV. Ministerialbedienstete, die auch nach Erhalt des Mahnbriefs aus dem Bundesarchiv Löschungen vornähmen, handelten nun vorsätzlich und „damit strafbar“, glaubt Partsch, der auch Herausgeber eines juristischen Kommentars zum Bundesarchivgesetz ist.

Michael Hollmann, der Präsident des Bundesarchivs, will nicht klein beigeben. In einer Stellungnahme für CORRECTIV schreibt er: „Politik und Verwaltung müssen endlich in der digitalen Welt ankommen.“ Die Dokumentation in der Bundesregierung halte „nicht Schritt mit den seit Jahren verbreiteten elektronischen Kommunikationskanälen“, so Hollmann: „Das muss sich ändern.“

Dass der Vorstoß des Bundesarchivs vom Februar nicht überraschend kommt, zeigt auch ein Positionspapier des Verbands der Archivarinnen und Archivare (VdA) vom Januar 2025. Es sei „unabdingbar“, dass den Archiven „alle überlieferungsrelevanten Unterlagen“, darunter auch E-Mail-Postfächer, „zur Übernahme angeboten werden“, hieß es in dem Papier des Verbands, in dessen Führung auch Mitarbeiter des Bundesarchivs aktiv sind. „Überlieferung sichert Demokratie“, sagte der VdA-Vorsitzende Ralf Jacob zu CORRECTIV.