Dubiose U-Boot-Deals mit Tradition

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu steht unter Druck. Ermittler prüfen, ob sein Umfeld in mögliche Schmiergeldzahlungen beim Kauf deutscher U-Boote verwickelt war. Der Einsatz fragwürdiger Zahlungen in diesem Geschäft ist kein Einzelfall. Es gibt viele vergleichbare Bespiele in der Geschichte. Teil 3 unserer Serie über die deutsche Schmierindustrie.

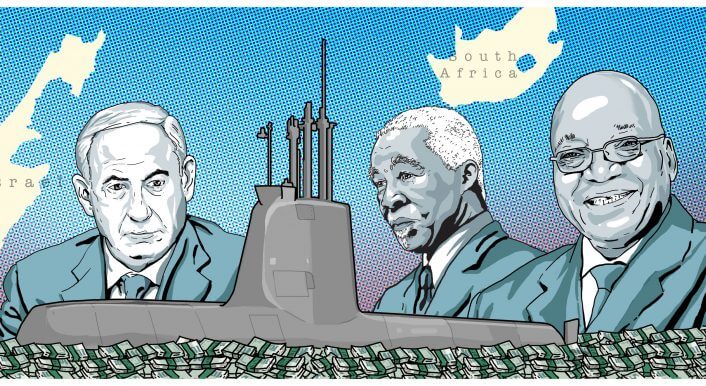

Von Südafrika bis Israel: deutsche Kriegsschiffe wurden in viele Länder verkauft. Oft genug mithilfe von fragwürdigen Geschäftspraktiken.

Mit dem Begriff „Fake News“ die Medien attackieren und damit von Ernst zu nehmenden Vorwürfen ablenken: das kann nicht nur der US-amerikanische Präsident Donald Trump. In der vergangenen Woche hielt der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu vor tausenden Anhängern eine wahlkampfähnliche Rede. Und wetterte gegen seine politischen Gegner und die Medien. „Sie produzieren endlose Affären und Artikel und Schlagzeilen, damit vielleicht irgendwas hängen bleibt“, schimpfte Netanyahu. „Wenn nicht Zigarren, dann U-Boote.“

Denn Netanyahu, seit elf Jahren im Amt, ist angeschlagen. Am vergangenen Wochenende protestierten Tausende vor dem Sitz des israelischen Generalstaatsanwalts gegen den Premierminister. Er ist Beschuldigter in zwei Korruptionsfällen. Zwei seiner engsten Vertrauten haben sich entschlossen, als Kronzeugen auszupacken.

Eine der Affären, die Netanyahu in Bedrängnis bringt, hat ihren Ursprung in Deutschland: Israelische Staatsanwälte ermitteln, ob beim Kauf deutscher Kriegsschiffe Schmiergelder flossen.

Die israelische Marine bezieht ihre U-Boote aus Deutschland, kräftig gefördert mit deutschen Steuermitteln. Beim Kauf von drei U-Booten für etwa 1,5 Milliarden Euro – von denen zwei ausgeliefert sind und eines noch gebaut wird – sowie einigen Korvetten soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein.

Die Ermittlungen kamen im vergangenen Herbst in Gang. Ein israelischer Fernsehsender hatte aufgedeckt, dass der persönliche Anwalt von Netanyahu, sein Cousin David Shimron, für den israelischen Repräsentanten des deutschen Rüstungs- und Stahlkonzerns ThyssenKrupp gearbeitet hat. Eine Werft des Unternehmens in Kiel an der Ostsee baut die Kriegsschiffe, die Deutschland in alle Welt exportiert: U-Boote, Fregatten, Korvetten.

Widerstand des Ministers

Sechs Personen sind in den Ermittlungen beschuldigt. Dazu zählt neben Shimron und hochrangigen Marine-Vertretern auch der Vertreter von ThyssenKrupp in Israel, Miki Ganor. Ganor will laut israelischen Medien jetzt als Kronzeuge auspacken. Netanyahu soll den Kauf der Kriegsschiffe gegen den Widerstand des damaligen Verteidigungsministers durchgesetzt haben. Netanyahu selbst zählt in diesem Verfahren nicht zu den Beschuldigten. ThyssenKrupp sagt, man habe bei einer internen Untersuchung keine Hinweise auf Schmiergelder gefunden.

Schmierige Zahlungen und der Einsatz dubioser Berater vor Ort haben im Verkauf deutscher Kriegsschiffe eine lange Tradition. Derart viele der Exportgeschäfte sind in den vergangenen 20 Jahren mit zwielichtigen Beratern und Korruptionszahlungen aufgefallen, dass sich eine grundsätzliche Frage stellt: Sollte die Bundesregierung den Export von Kriegsschiffen überhaupt noch unterstützen, mit Exportgenehmigungen und Bankbürgschaften?

Im Falle Israels bezahlt Deutschland dem Land aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Bundesrepublik sogar einen Teil der in Deutschland eingekauften Kriegsgeräte. So hat die Bundesregierung trotz der Vorgeschichte bei den von den Ermittlungen betroffenen Verkäufe nach Israel eine halben Milliarde Euro ausgegeben. Steuermittel für Schmiergelder?

Schecks für Mandelas ANC

Es ist der 29. Januar 1999. Eine Schweizer Bank stellt drei Schecks über je eine halbe Million südafrikanische Rand aus, umgerechnet zusammen etwa 150.000 Euro. Unter anderem auf den „Nelson Mandela Childrens Fund“ sowie den „African National Congress“. Der ANC ist seit dem Ende der Apartheid die südafrikanische Regierungspartei.

Die Schecks sind ein Stück deutscher und südafrikanischer Korruptionsgeschichte. Mitte der 1990er Jahre verabschiedete der ANC ein milliardenschweres Rüstungspaket. Mehrere hundert Millionen Euro Schmiergelder sollen internationale Rüstungskonzerne damals an den ANC gezahlt haben – darunter auch deutsche Unternehmen. Um den Verkauf von U-Booten und Fregatten an die gerade an die Macht gekommene Freiheitsbewegung von Nelson Mandela zu befördern.

Nelson Mandela und der heutige Präsident Südafrikas, Jacob Zuma: bis heute fehlt Aufklärung.

Die massiven Schmiergelder waren eine Belastung für den Neustart Südafrikas nach dem Ende der Apartheid. Bis heute hat sich das Land nicht von der Affäre befreit. Mandelas Nachfolgern im Präsidentenamt Thabo Mbeki und Jacob Zuma wird weiterhin vorgeworfen, schon damals in den Korruptionssumpf des ANC verwickelt gewesen zu sein.

Aktivisten um den ehemaligen südafrikanischen Parlamentsabgeordneten Andrew Feinstein versuchen immer noch, die Zahlungen aufzuklären. Internationale Hilfe können sie dabei kaum erwarten. In Deutschland wurde im Zusammenhang mit den Rüstungsgeschäften zwar ermittelt. Ermittler fanden eine Kopie der drei Schecks, als sie das Haus eines deutschen Rüstungsmanagers durchsuchten. Verurteilt wurde in Deutschland jedoch niemand.

Der Schlussstrich von Ferrostaal

Es lässt sich ein großer Bogen von Südafrika in den 1990er Jahren bis ins Heute, bis nach Israel schlagen. Dazwischen gab es viele dubiose Zahlungen im Export von Kriegsschiffen. Obwohl es in Deutschland kaum Verurteilungen gab, sind die Geschäftspraktiken im Export der Kriegsschiffe in diesen 20 Jahren besser dokumentiert als in anderen schmierigen Branchen. Essener Industriedienstleister Ferrostaal. Ferrostaal vertrieb die Kriegsschiffe lange Zeit in einem Gemeinschaftsunternehmen mit ThyssenKrupp, genannt Marine Forces International (MFI).

Die Thyssen-Werft HDW kümmerte sich um den Bau, Ferrostaal um den Verkauf vor Ort und das Einholen von Bürgschaften in Deutschland. In dem Geschäft flossen auch Schmiergelder. 2009 wurde Ferrostaal von den Zahlungen eingeholt. Laut einem Urteil des Landgerichts München bestachen Manager von Ferrostaal in Portugal und Griechenland Amtsträger, um deutsche U-Boote zu verkaufen. Zwei Vorstände wurden verurteilt. Ferrostaal zahlte 150 Millionen Euro Strafe, um einen Schlussstrich zu ziehen unter die Vergangenheit.

Ferrostaal kooperierte mit der Staatsanwaltschaft und dokumentierte die eigenen Geschäftspraktiken durch externe Buchprüfer und Anwälte. Und die Prüfer, die den Verkauf von Kriegsschiffen durch MFI durchleuchteten, hatten viel zu bemängeln. In 13 untersuchten Projekten der Vertriebstochter MFI fanden sie, anders als in Portugal und Griechenland, zwar keine direkten Hinweise auf Bestechungszahlungen.

Ziel: das Umfeld lokaler Politiker

Aber fast überall setzten die Schiffsverkäufer auf dubiose Berater. Seit Bestechung seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr steuerlich absetzbar ist, ist der Einsatz von Beratern ein probates Mittel, um fragwürdige Zahlungen zu verschleiern. Diese Berater sind meistens Geschäftsleute oder Anwälte aus dem Umfeld von lokalen Politikern.

Drei Beispiele fallen besonders auf: Südkorea, Türkei und Indonesien.

Beispiel Südkorea. Hier zahlte MFI bis zum Jahr 2010 insgesamt 42 Millionen Euro an einen dortigen Berater. Die Prüfer fanden keine Hinweise, dass die Gelder für Bestechung eingesetzt wurden. Allerdings wurde der koreanische Berater Anfang der 90er Jahre wegen Bestechung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und stand daher beim südkoreanischen Verteidigungsministerium auf einer Verbotsliste. Trotzdem arbeiteten die deutschen Verkäufer mit ihm zusammen. Die Firma des Beraters beschäftigte eine Reihe ehemaliger hochrangiger Marineoffiziere.

Beispiel Türkei. Hier fand die interne Prüferin von ThyssenKrupp eine Zahlung an eine auf Malta registrierte Firma eines türkischen Beraters über 250.000 Euro im Jahr 2009 merkwürdig. „Diese Mitarbeiterin wurde daraufhin abgezogen“, heißt es in den Unterlagen aus dem Februar 2011.

Die Abwicklung der Türkei-Aufträge, zwei U-Boote vom Typ 209, kommt bis heute nicht voran. Es gibt offenbar Streit zwischen ThyssenKrupp und den Partnern in der Türkei. Das „Handelsblatt“ berichtete jüngst: Als Kompromiss wollen die Partner jetzt in der Türkei U-Boote für den Verkauf nach Indonesien fertigen. So kann die Türkei wichtiges Know-how ins Land holen. Doch die Werft von ThyssenKrupp dreht sich damit im Kreis.

Beispiel Indonesien: Im Jahr 2008 bewarb sich die Werft um die Instandsetzung eines in den 1990er in Deutschland gekauften U-Boots. Doch ein lokaler Berater schlug Zahlungen an einen Pensionsfonds des indonesischen Militärs vor. Das war den Managern in Deutschland zu heiß. Sie verfolgten das Geschäft nicht weiter. Über den Umweg Türkei werden sie jetzt jedoch möglicherweise wieder in ein Land gezogen, in dem Schmiergeldzahlungen an der Tagesordnung sind.

Deutsche U-Boote und schmierige Zahlungen: eine lange Tradition.

Bei all diesen Beispielen ist es auffällig, dass sich die deutschen Rüstungsmanager genau überlegten, wo sie die schmierige Vertriebstochter MFI ansiedelten: nämlich außerhalb der Reichweite deutscher Staatsanwälte. Vor der Ansiedlung von MFI in London diskutierten die Manager in den Jahren 2003 und 2004 über den besten Standort und die geeignete Rechtsform. Den späteren Prüfern fiel auf, dass sehr häufig der Begriff der „firewall“ fiel.

Offenbar wollten die Manager eine Brandmauer zwischen sich und neugierigen Staatsanwälten haben. Noch bis ins Jahr 2007, ein Jahr nachdem MFI seine Arbeit begonnen hatte, hielt die interne Diskussion an. Allerdings so, dass sie möglichst wenig Spuren hinterließ. „Dies alles sollte und wird mündlich kommuniziert werden“, heißt es in einer internen Email aus jenem Jahr.

Ferrostaal weist diesen Verdacht zurück. Die Ansiedlung in London habe geschäftliche Gründe gehabt. Auch könne man sich in Großbritannien nicht vor Strafverfolgung schützen.

Ferrostaal sagt zudem, die Israel-Geschäfte seien ausschließlich über ThyssenKrupp gelaufen. In der Tat war Israel neben Deutschland von der Vertriebsgemeinschaft zwischen Ferrostaal und der ThyssenKrupp-Werft HDW ausdrücklich ausgenommen. So taucht das Land in den Protokollen der MFI-Treffen in London nur einmal auf: im Zusammenhang mit dem Verkauf von deutschen U-Booten nach Ägypten.

Ungeschriebene Gesetze

Denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Israel bei dem Verkauf von wichtiger Rüstungstechnologie aus Deutschland an arabische Staaten ein Mitspracherecht hat. Netanyahu hat das im vergangenen Monat allerdings abgestritten.

Aus MFI-Unterlagen geht jedoch hervor, dass Israel sehr wohl ein Mitspracherecht hat. So heißt es in einem Protokoll aus dem Dezember 2009: „Herr (…) geht davon aus, dass es am 18.01.2010 wahrend der deutsch-israelischen Kabinettsgespräche zu einer Einigung wegen der anstehenden Ausfuhrgenehmigung für Ägypten kommen wird.“

Ferrostaal stieg bereits 2011 aus der Vertriebspartnerschaft MFI aus. Mit der Strafzahlung des Konzerns im Jahr 2011 sind alle möglichen Unregelmäßigkeiten aus der Zeit davor abgegolten. Die derzeitigen Eigentümer von Ferrostaal, die Firma MPC aus Hamburg, betonen, dass die heutige Firma Ferrostaal nichts mehr mit den Unternehmenspraktiken von vor dem Urteil zu tun hat und aufwändig Vorsorge getroffen hat, damit heute alles mit rechten Dingen zugeht.

U-Boot-Verkauf vorerst eingefroren

ThyssenKrupp hingegen steht jetzt vor Problemen. Kommen Ermittler zu dem Schluss, dass die Milliardenaufträge aus Israel mit Hilfe unlauterer Zahlungen erzielt worden, drohen Strafen und eine Gewinnabschöpfung in beträchtlicher Höhe. „Auf Basis der uns möglichen Untersuchungsmaßnahmen haben wir keine konkreten Hinweise auf Korruption entdecken können“, sagte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage. Die Beziehung zu dem lokalen Vertreter Miki Ganor habe man erst einmal ausgesetzt. „Uns ist die vollständige Aufklärung der Vorwürfe in Israel sehr wichtig. Unser Unternehmen steht für saubere Geschäfte“, sagt der Sprecher.

Die Bundesregierung hat den geplanten Verkauf von drei weiteren U-Booten nach Israel wegen der aktuellen Ermittlungen erst einmal auf Eis gelegt. Blickt man auf die Aufklärungsbemühungen der deutschen Justiz in den vergangenen 20 Jahren, ist eine derart kritische Haltung gegenüber Schmiergeldern im Rüstungsgeschäft eher die Ausnahme. Sie mag daher auch der anstehenden Bundestagswahl geschuldet sein. Nur zweimal führten Staatsanwälte ernstzunehmende Ermittlungen: die Staatsanwaltschaft München im Zusammenhang mit den genannten U-Boot-Verkäufen nach Portugal und Griechenland und die Staatsanwaltschaft Bremen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Torpedos und Sonargeräten.

Und MFI, die nach London verschobene Vertriebseinheit, die auch als Durchlaufstation für fragwürdige Zahlungen diente? Umbenannt in ThyssenKrupp Marine Systems LLP existiert sie immer noch. Und verdient weiterhin Geld. Ohne einen einzigen Mitarbeiter im Londoner Büro erzielte sie 2015 einen Umsatz von zwölf Millionen Pfund. 2013 waren es sogar 110 Millionen Pfund.

Illustration: Anwar