Menschen mit Behinderungen: Warum sie im Katastrophenfall bislang auf sich allein gestellt sind

Eine CORRECTIV-Abfrage zeigt: Städte und Landkreise haben zwar Notfallpläne. Informationen über besonders gefährdete Menschen liegen aber nur vor, wenn diese in Einrichtungen leben. Wer zu Hause auf mit Strom betriebene medizinische Geräte angewiesen ist, bleibt ohne eigenes Zutun unsichtbar.

Für großflächige Stromausfälle oder andere Katastrophen hat der Staat Vorsorge getroffen: Bund, Länder und Kommunen haben in den vergangenen Jahren Notfallpläne erarbeitet, Anlaufstellen eingerichtet, Krisenstäbe definiert. CORRECTIV hat bereits Anfang Januar im Schatten des Blackouts in Berlin berichtet, wie die Bundesländer ihre Katastrophenvorsorge finanzieren und organisieren.

Doch eine zentrale Frage bleibt auffällig oft ein Randthema oder unbeantwortet: Was geschieht im Ernstfall mit Menschen, die ohne Strom oder bei Hochwasser ihre Lebensgrundlage verlieren?

Gemeint sind Menschen, die im eigenen Zuhause auf Beatmungsgeräte oder Heimdialyse angewiesen sind, elektrisch betriebene Rollstühle nutzen, gepflegt werden müssen oder ohne funktionierenden Aufzug ihre Wohnung nicht verlassen können. Menschen also, die im Notfall nicht einfach zur Anlaufstelle gehen können.

Neun Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung haben eine schwere Behinderung

In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt 2023 knapp acht Millionen Menschen mit schwerer Behinderung – gut neun Prozent der Gesamtbevölkerung.

Welche Auswirkungen die Lücke im Schutz von Menschen mit Behinderungen haben kann, zeigte sich bereits bei der Flut im Ahrtal 2021, über deren Auswirkungen damals unter anderem die Redaktion Andererseits berichtete.

Nach dem Stromausfall in Berlin Anfang Januar 2026 hat CORRECTIV nun bundesweit eine Auswahl von Landkreisen, Städten und Landesbehörden gefragt: Wie werden besonders vulnerable Menschen im Katastrophenfall geschützt? Und wissen die Behörden überhaupt, wo diese Menschen leben?

Abfrage zeigt: Hilfe für Menschen mit Behinderung greit oft erst nach Meldung

Alle angefragten Kommunen betonen, sie seien auf den Ernstfall vorbereitet. In den Antworten ist von Blackout-Konzepten die Rede, von Katastrophenschutz-Leuchttürmen, Notfallmeldestellen, Krisenstäben und Versorgungsplänen.

Auf dieser Ebene wirkt der Katastrophenschutz in Deutschland organisiert und stabil. Die Abfrage zeigt jedoch auch eine klare Grenze: Unterstützung greift in vielen Konzepten erst dann, wenn ein konkreter Bedarf gemeldet wird. Das bayrische Ansbach etwa schreibt auf Anfrage von CORRECTIV, die Einsatzleitung sei „auf Rückmeldung von pflegenden Angehörigen bzw. Pflegepersonal angewiesen“. Eine vorherige Erfassung sei „nicht realisierbar“. Immerhin bietet es aber barrierefreie Versorgungspunkte und medizinisches Personal an.

Wenn der Strom ausfällt, funktionieren weder Telefone, noch Apps oder Handys

Für Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen können oder niemanden haben, der für sie Kontakt aufnimmt, bleiben diese Hilfsangebote aber faktisch schwer erreichbar. Wer sich nicht selbst melden kann, ist darauf angewiesen, dass andere es tun – Angehörige, Pflegedienste, Nachbarn. Fehlt dieses Umfeld, hängt Hilfe im Notfall vom Zufall ab.

Zwar erklären viele der angefragten Kommunen, Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen seien berücksichtigt. Doch was das praktisch bedeutet, bleibt häufig vage.

Und dass auch Festnetz- und Mobiltelefone bei einem großflächigen Stromausfall oft nicht mehr funktionieren, und auch Apps dann nicht mehr weiterhelfen, wird von den Kommunen nicht erwähnt. Wer auf dem Weg zur kranken Großmutter ist und vielleicht im Aufzug steckenbleibt, hat keine Option, die ohnehin ausgelasteten Rettungskräfte zu informieren. Und auch die bettlägerige Person kann dann keine Hilfe rufen. Ein Problem, das bislang nicht berücksichtigt wird.

Vulnerable Menschengruppen werden (nicht) berücksichtigt

Im Thüringer Landkreis Altenburger Land etwa setzt die Krisenplanung darauf, dass Betroffene oder ihr Umfeld sich im Ernstfall bei Katastrophenschutz- oder Hilfspunkten melden. Erst dann könnten sie gezielt erfasst und versorgt werden. Dieses Verfahren sei bereits geübt worden, etwa bei einem Kampfmittelfund 2025.

Stuttgart betont, auf vulnerablen Personen läge im Einsatzfall „ein Fokus“. Außerdem heißt es in der Antwort: „Im Bedarfsfall kann nicht jedem Bürger, zum Beispiel durch Bereitstellung von Notstrom geholfen werden.“ Deshalb setze man auf Eigenvorsorge. Im Einsatzfall würden „bedürftige, beispielsweise heimbeatmete Patienten“ priorisiert behandelt.

Leipzig verweist auf das Subsidiaritätsprinzip: Das heißt, Aufgaben sollen auf der niedrigstmöglichen Ebene erledigt werden – also zuerst vom Individuum, dann von der Familie oder Nachbarschaft, dann von zivilgesellschaftlichen Akteuren wie etwa Wohlfahrtsverbänden, und erst ganz am Ende vom Staat. Im Falle Leipzig seien für bis zu 72 Stunden Betroffene selbst verantwortlich, staatliche Hilfe greife erst, wenn diese Eigenvorsorge nicht ausreiche.

Aus dem Landkreis Emsland in Niedersachsen heißt es auf die Frage nach einer speziellen Berücksichtigung vulnerabler Gruppen sogar ausdrücklich: „Eine spezielle Berücksichtigung erfolgt nicht.“ Hilfe solle über allgemeine Notfallinformationspunkte und die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen erfolgen.

Übersetzt heißt das: Wer nicht vorsorgt oder niemanden hat, der sich kümmert oder meldet, überlebt im Ernstfall nur durch Zufall oder Glück.

Wie sieht Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen im Ernstfall aus – (wie) werden Betroffene überhaupt gefunden?

Einige Kommunen beschreiben ihre Vorgehensweise konkreter. Der Kreis Pinneberg in Holstein erklärt etwa: Im Blackout-Fall könnten nicht alle Dialyseeinrichtungen betrieben werden. Stattdessen würde eine ausgewählte Einrichtung im Schichtbetrieb arbeiten, Patienten müssten dorthin gebracht werden. Menschen mit Beatmungsgeräten könnten an Notfallpunkten Akkus laden. Ähnliche Vorgehensweisen schildert auch Dortmund.

Eine weitere, einfache Frage offenbart schließlich die größte Schwachstelle: Wissen die Behörden überhaupt, wo Menschen leben, die bei einem Stromausfall besonders gefährdet wären?

Die Antwort fällt bei den von CORRECTIV abgefragten Behörden einheitlich aus: Nein. Kommunen, Landkreise und Städte führen keine eigenen Register mit Privatadressen besonders gefährdeter Menschen. Als Gründe nennen sie Datenschutz, organisatorische Grenzen und sich ständig ändernde Daten. Erfasst werden also meist nur Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder betreutes Wohnen – nicht aber Menschen, die ambulant oder privat versorgt zu Hause leben.

Warum keiner weiß, wo Betroffene wohnen – das sagen Landkreise und Städte

- Pinneberg schreibt: „Die Planungen sehen nicht das Vorhalten von Adresslisten vor.“

- Wolfsburg: „Ein stadtweites, personenbezogenes Register privater Adressen für stromabhängige Medizingeräte wird nicht geführt. Im Ereignisfall erfolgt die Hilfe über Leitstelle/Rettungsdienst lageabhängig.“

- Emsland: „Diese Daten werden nicht erhoben. Es gibt kein flächendeckendes, verpflichtendes Register auf kommunaler Ebene, das exakt erfasst, an welchen konkreten Adressen besonders stromabhängige oder vulnerable Personen wohnen, die bei einem Stromausfall gezielt anzufahren wären. Hilfe wird im Ereignisfall auf Anforderung (z.B. über ein Bürgertelefon) bestmöglich bereitgestellt.“

- München: „Uns liegen keine Privatadressen besonders gefährdeter Menschen vor.“

- Schwerin verweist darauf, dass sich solche Daten zu häufig ändern würden.

- Ansbach sei auf Rückmeldungen von Angehörigen oder Pflegepersonal angewiesen.

Dortmund formuliert es besonders klar: Eine stadtweite, systematische Einzelbetreuung – etwa das gezielte Aufsuchen aller Heimdialyse-Patientinnen – ist organisatorisch und datenschutzrechtlich nicht umsetzbar. Stattdessen setze man auf Notfall-Anlaufstellen, über die Bedarfe aufgenommen und weitergeleitet würden.

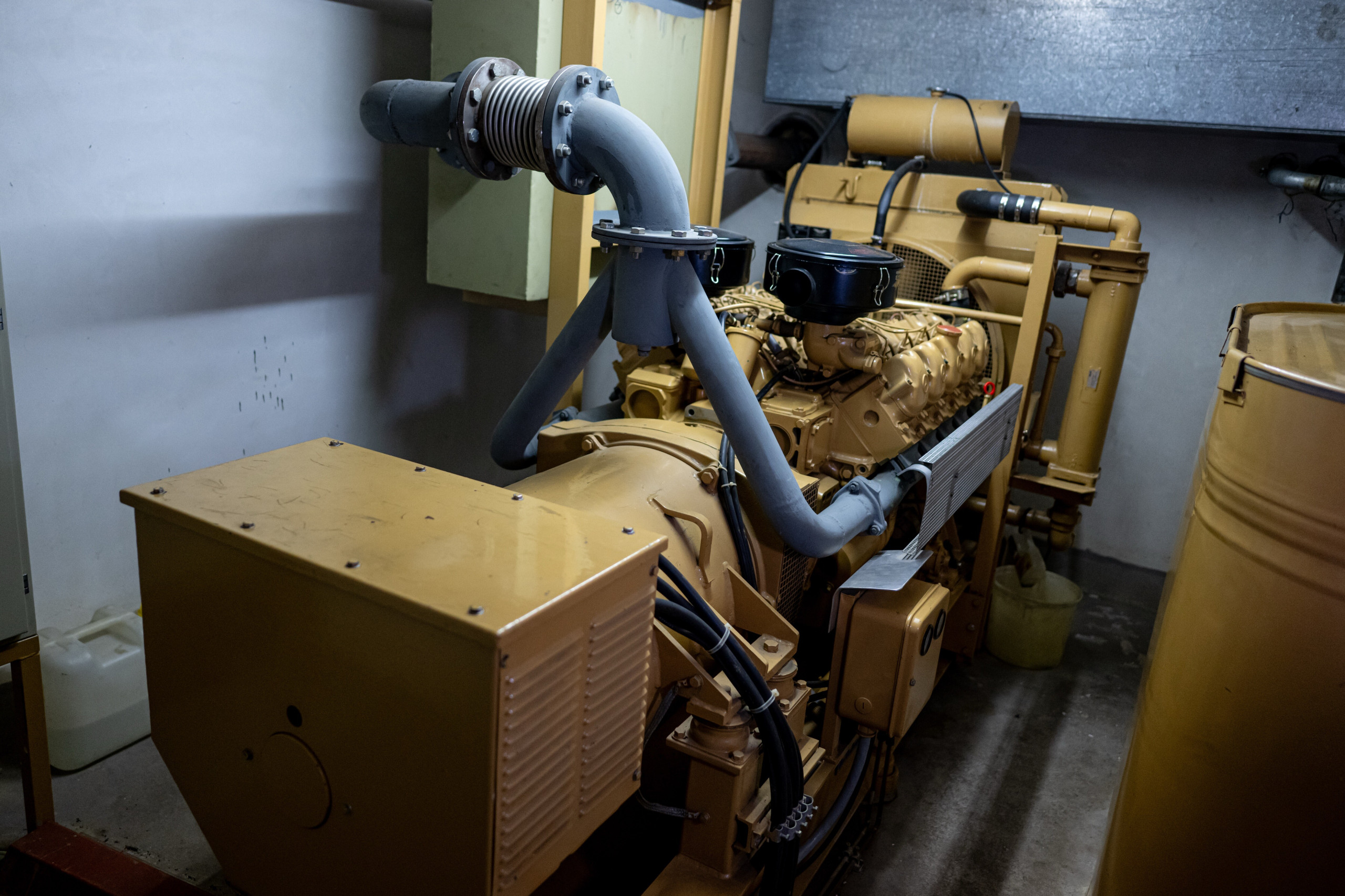

Dass das nicht ideal ist, erläutert das Technische Hilfswerk (THW) auf Anfrage: Zwar verfüge man über tausende Stromerzeuger und hunderte Netzersatzanlagen. Doch ohne Informationen darüber, wo besonders gefährdete Menschen leben, könne Hilfe nicht gezielt ankommen.

Neues Gesetz in Stuttgart könnte die Lage für Menschen mit Behinderungen ändern

Einen vermeintlichen Lichtblick gibt es in Stuttgart: Da heißt es auf CORRECTIV-Anfrage: „Einzelpersonen sind bis jetzt nicht systematisch erfasst, da für diese Erfassung die rechtliche Grundlage erst mit dem neuen Landeskatastrophenschutzgesetz (LKatSG) vom 15. Dezember 2025 geschaffen wurde.“ Das städtische Gesundheitsamt stehe hierzu im Austausch mit den niedergelassenen Ärzten im Stadtgebiet.

Das neue Gesetz in Baden-Württemberg erkennt an, dass „einzelne Personen oder Personengruppen in besonderer Weise Schutz und Hilfe benötigen und in ihrer Selbsthilfefähigkeit eingeschränkt sein können“. Wie genau diese besonders vulnerablen Gruppen geschützt werden sollen, bleibt aber vage.

Wo Betroffene sich selbst melden und damit vorsorgen können

Eine weitere Lösung kann bis dahin sein: Die Plattform Notfallregister.eu, die es seit Oktober 2022 gibt. Die Plattform soll Behörden und Hilfsorganisationen im Krisenfall helfen, Menschen mit Behinderungen gezielt zu finden und zu berücksichtigen.

Der potenzielle Bedarf ist schließlich groß: In Deutschland leben Millionen Menschen, die auf Medikamente, medizinische Geräte oder Unterstützung angewiesen sind. Tatsächlich registriert sind auf Notfallregister.eu bislang jedoch nur wenige Tausend Einzelpersonen. Gemessen an der Realität erreicht das Register also bislang nur einen sehr kleinen Teil derjenigen, für die es im Ernstfall lebenswichtig sein könnte.

Von den abgefragten Kommunen verwies im Übrigen nur die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege darauf.

Hilfsangebote

Sie selbst oder Ihre Angehörigen haben gesundheitliche Einschränkungen und sind auf medizinische Unterstützung angewiesen? Diese Angebote können Ihnen im Katastrophenfall helfen:

Notfallregister: Auf der Plattform Notfallregister.eu können Sie sich jederzeit kostenlos und datenschutzkonform anmelden, wenn Sie besondere Einschränkungen und medizinische Bedürfnisse haben. Auch Betreiber von Einrichtungen wie Dialysezentren und Pflegeheimen können sich registrieren.

Nora-Notruf-App: Über die Notruf-App der Bundesländer können auch Menschen mit Sprach- und Höreinschränkungen einen Notruf absetzen.

Ein strukturelles Dilemma – Lebenshilfe ordnet ein

Überraschend ist abschließend auch, dass selbst dort, wo konkrete Erfahrung mit den Bedürfnissen vulnerabler Gruppen zu erwarten wäre, bislang keine Einordnung auf die CORRECTIV-Anfrage erfolgte: Mehrere angefragte Verbände und Organisationen – darunter der Deutsche Behindertenrat (DBR), der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (BVKM) sowie der Landesverband des Berliner Roten Kreuzes (DRK) – antworteten bis Redaktionsschluss nicht oder wollten sich nicht äußern.

Unter den Verbänden ordnet einzig die Bundesvereinigung Lebenshilfe ausführlich ein: Der Fokus des inklusiven Katastrophenschutzes habe sich nach Hochwasserereignissen – etwa im Ahrtal – vor allem auf klimabedingte Katastrophen gerichtet. Blackouts seien bislang „nicht in gleicher Weise berücksichtigt worden“, teilt die Geschäftsführerin Jeanne Nicklas-Faust mit.

In Gemeinschaftseinrichtungen gebe es regelmäßige Übungen, „die sich allerdings üblicherweise auf Feuer und Evakuierung beziehen“. Rettungskräfte wüssten zudem, wo sogenannte Sonderbauten stehen. „Allerdings lebt der größte Teil erwachsener Menschen mit Unterstützungsbedarf ambulant“, erklärt der Dachverband.

Die Geschäftsführerin der Lebenshilfe führt weiter aus, rund 40 Prozent lebten in Herkunftsfamilien, also (noch oder wieder) bei ihren Eltern oder in ihrem ursprünglichen Familienhaushalt. Weitere etwa 25 Prozent in ambulant betreuten Wohnformen – darüber wüssten Rettungskräfte in der Regel nichts.

Als möglichen Ansatz nennt die Lebenshilfe eine freiwillige Registrierung besonderer Bedarfe in bestehenden, barrierefreien Notfall-Apps, auf die Rettungskräfte zugreifen könnten. Zugleich räumt der Verband ein, dass digitale Lösungen Menschen ohne Smartphone, ohne Ortungsdienste oder ohne eigene Kommunikationsfähigkeit ausschließen würden.

Die bestehenden Konzepte verlassen sich also bislang darauf, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, sie einfordern können. Für viele wird das reichen. Für manche jedoch nicht.

Text: Samira Joy Frauwallner

Recherche: Samira Joy Frauwallner, Steffen Kutzner

Redigatur: Miriam Lenz, Ulrich Kraetzer

Faktencheck: Miriam Lenz

Update, 28. Januar 2026: Wir haben ergänzt, dass auch Telekommunikation bei einem großflächigen Stromausfall gewöhnlich nicht mehr funktioniert.