Was über die Rolle von Solarstrom beim Blackout in Spanien und Portugal bekannt ist

Nachdem es in Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs zu einem Blackout kam, zirkulierten online schnell Erklärungen über mögliche Ursachen. Für manche stand die Ursache direkt fest: ein Überangebot an Solarstrom. Doch dafür gibt es bislang keine Belege.

Am 28. April 2025 brach das Stromnetz in Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs zusammen. Obwohl die Ursache für die Störungen unklar war, kursierten schnell Spekulationen und Falschbehauptungen in Sozialen Netzwerken. Eine angebliche Erklärung war dabei besonders beliebt: Die Erneuerbaren Energien, konkreter ein Überangebot an Solarstrom, soll zum Blackout geführt haben. In Portugal und Spanien ist der Anteil von Erneuerbaren Energien am Strommix im europäischen Vergleich hoch.

So oder so ähnlich äußerten sich mehrere Nutzerinnen und Nutzer auf X, Facebook, Telegram, Instagram und Youtube am 28. April über den Blackout. Darunter war der ehemalige Hamburger Umweltsenator aus der SPD Fritz Vahrenholt, der seit Jahren als Leugner der Klimaforschung bekannt ist. Dessen Aussagen griff der Blog Tichys Einblick auf.

Vahrenholt vermutete auf X, zu viel Solarstrom, den man nicht mehr habe exportieren können, sei Ursache des Blackouts. Auf unsere Anfrage reagierte Vahrenholt nicht. Gegenüber der Deutschen Welle hielt er an dieser Behauptung fest. Und erklärte weiter: Als dann die Exportleitungen ausgefallen seien, seien „schlagartig“ alle Solaranlagen vom Netz gegangen. Dass weniger Kohle- und Atomkraftwerke Strom erzeugt hätten, habe ebenfalls zu Problemen geführt, weil das Netz dadurch schlechter auf Frequenzschwankungen reagieren könne.

Anteil von Erneuerbaren Energien am Strommix war am Tag des Blackouts nicht ungewöhnlich

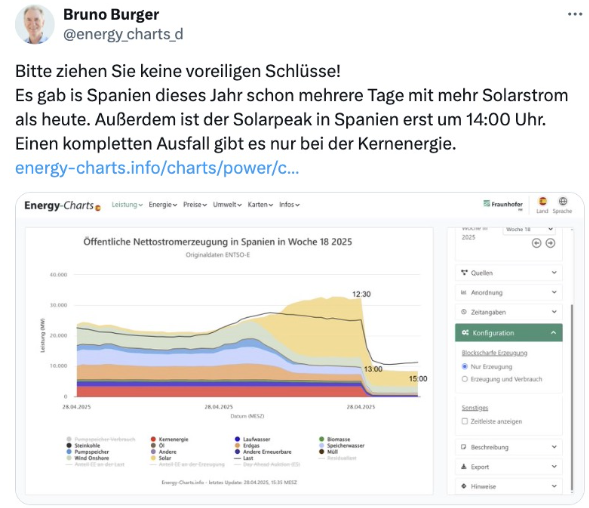

Bruno Burger vom Fraunhofer ISE reagierte am 28. April auf X auf die Behauptungen von Fritz Vahrenholt. Er ordnete ein: „Bitte ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse! Es gab is [sic] Spanien dieses Jahr schon mehrere Tage mit mehr Solarstrom als heute. Außerdem ist der Solarpeak in Spanien erst um 14:00 Uhr.“

Daten des spanischen Übertragungsnetzbetreibers Red Eléctrica bestätigen, dass der Strommix am Tag des Blackouts nicht ungewöhnlich war. Red Eléctrica ist für den Stromtransport und die Überwachung des spanischen Stromnetzes zuständig. Der Strommix war in Spanien ähnlich wie an den Tagen zuvor, am 17., 18. und 22. April. Das ist weder ein Beweis noch ein Gegenbeweis zu der These, dass die Überproduktion von Solarstrom für den Blackout verantwortlich war.

Die genaue Ursache des Blackouts ist nach wie vor ungeklärt – inzwischen gibt es aber erste Erkenntnisse und Erneuerbare Energien finden darin keine Erwähnung (Stand: 22. Mai 2025). Doch dazu später mehr. Erstmal: Wie funktioniert das Stromnetz überhaupt – und wie kommt es ins Stolpern?

Europäisches Stromnetz kann nur geringe Schwankungen verkraften

Das europäische Verbundnetz arbeitet mit Wechselstrom. Die Häufigkeit, mit der der Strom seine Richtung pro Sekunde ändert, ist die Netzfrequenz, die in Hertz gemessen wird. Das europäische Stromnetz läuft mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz). Das heißt, dass sich in ganz Europa Generatoren in Kraftwerken im fast exakt gleichen Takt drehen. Um die Frequenz zu halten, müssen sich Stromverbrauch und Stromerzeugung die Waage halten. Vereinfacht dargestellt ist es wie beim Fahrradfahren: Um gleichbleibend helles Licht mit einem Dynamo zu erzeugen, muss der Dynamo sich gleich schnell drehen. Kommt eine Steigung, muss man daher kräftiger in die Pedale treten, geht es bergab, heißt es bremsen.

Übertragen auf Kraftwerke bedeutet das: Wird mehr Strom verbraucht als erzeugt, sinkt die Frequenz unter 50 Hz. Wird mehr erzeugt als verbraucht, steigt sie über 50 Hz. Steigt die Netzfrequenz zu weit über die übliche Taktung von 50 Hz, reduzieren Kraftwerke ihre Einspeiseleistung. Sinkt die Frequenz zu sehr ab, werden zuerst Leistungsreserven aus den Kraftwerken zugeschaltet. Sinkt die Frequenz weiter, werden bestimmte Bereiche vom Netz getrennt, um den Stromverbrauch zu senken – dann kommt es zum Stromausfall. Auch wenn die Frequenz steigt, weil zu viel Strom produziert wird, ist ein Stromausfall möglich.

Inseleffekt: Iberisches Netz kann sich weniger auf Hilfe von Nachbarnetzen verlassen

Das ist auch die Herausforderung durch Erneuerbare Energien: Sie lassen sich aktuell noch in zu geringem Maße speichern. Außerdem folgen sie in ihrer Funktionsweise der Netzfrequenz, wie José Luis Domínguez-García vom katalanischen Institut für Energieforschung gegenüber dem Science Media Center Spanien erklärte. Eine Frequenzschwankung, wie sie im europäischen Stromnetz vor dem Blackout beobachtet wurde (dazu im Folgenden mehr), könne daher dazu führen, dass Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien nicht korrekt arbeiteten.

In Portugal und Spanien können sich Schwankungen der Netzfrequenz großflächiger auswirken, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall wäre. Wie beim ZDF und beim Faktenfuchs des BR erklärt, ist die Iberische Halbinsel als Netzgebiet vom restlichen Europa weitgehend isoliert. Das heißt: Es gibt nur vergleichsweise wenige Stromleitungen zu Nachbarländern – bei Störungen kann sich das iberische Netz also weniger auf Hilfe von Nachbarnetzen verlassen.

Was passierte beim Blackout in Spanien und Portugal?

Vor dem Blackout speisten die spanischen Kraftwerke 32 Gigawatt Erzeugungsleistung in die Netze ein, das zeigen Daten der europäischen Übertragungsnetzbetreiber. Die spanischen Solarkraftwerke lieferten dabei rund 19 Gigawatt, wie sich auf der Seite Energy-Charts des Fraunhofer Instituts Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) nachvollziehen lässt. Bekannt ist auch der Stromerzeugungsmix um 12.30 Uhr, also drei Minuten vor dem Stromausfall: Am relevantesten waren Solarstrom (knapp 55 Prozent), Windkraft (knapp 11 Prozent), Kernkraft (knapp 11 Prozent) und Wasserkraft (knapp 10 Prozent).

Um 12:33 Uhr verschwanden dann innerhalb von fünf Sekunden 15 Gigawatt Solarstrom aus dem Netz, wie Julio J. Melero von der Universität Saragossa gegenüber dem spanischen Science Media Center am 30. April erklärte. Das iberische Stromnetz brach zusammen. Anders als Vahrenholt behauptet, gingen aber nicht alle Solaranlagen vom Netz.

Die Geschäftsführerin von Red Eléctrica, Beatriz Corredor, dementierte unmittelbar nach dem Blackout in mehreren Interviews, dass Erneuerbare Energien „das System anfälliger” gemacht hätten. Am 14. Mai erklärte die spanische Energieministerin Sara Aagesen dann laut Medienberichten: Dem großflächigen Stromausfall in Spanien und Portugal seien Störungen in mehreren Umspannwerken in Südspanien vorausgegangen, deren Ursache noch nicht geklärt sei. Umspannwerke sind Knotenpunkte für die Energieverteilung im Stromnetz.

Ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage – wie etwa Vahrenholt es vermutet – schlossen die Ermittler laut Aagesen dagegen aus, auch von Erneuerbaren Energien war nicht die Rede.

Laut europäischen Übertragungsnetzbetreibern Frequenzschwankung eine mögliche Ursache für den Blackout

Neben einem solchen Ungleichgewicht kann es auch andere Ursachen für einen Blackout geben. Vor dem Blackout in Portugal wurden laut Experten ungewöhnliche Schwankungen der Leistung und der Netzfrequenz im europäischen Stromnetz aufgezeichnet. In einer ersten Veröffentlichung vom 9. Mai schrieben die europäischen Übertragungsnetzbetreiber dazu: „Eine halbe Stunde vor dem Vorfall kam es zu zwei Schwankungen im kontinentaleuropäischen Raum. Einmal zwischen 12:03 und 12:07 Uhr und einmal zwischen 12:19 und 12:21 Uhr.“ Zwischen 12:33:18 und 12:33:21 Uhr sei die Netzfrequenz plötzlich auf 48,0 Hz gesunken. Die Übertragungsleitungen von Spanien ins Nachbarland Frankreich wurden daraufhin abgeschaltet.

Wie zuvor erwähnt, kann das europäische Stromnetz nur geringe Abweichungen von der üblichen 50-Hz-Taktung verkraften. Sinkt die Frequenz zu stark, werden bestimmte Bereiche vom Netz getrennt, um den Stromverbrauch zu senken. So kam es zum Ausfall des Stromnetzes auf der Iberischen Halbinsel.

Forscher beobachteten: Zeitweise liefen Generatoren an unterschiedlichen Orten in Europa wahrscheinlich im gegenläufigen Takt

An verschiedenen Messstationen in Europa wurden kurz vor dem Stromausfall zwei je wenige Minuten lange Phasen mit solchen niederfrequenten Oszillationen gemessen (Inter-Area-Oszilationen). Vereinfacht gesagt: Solche Schwingungen sind ein Hinweis darauf, dass Generatoren an unterschiedlichen Standorten in Europa aus dem Takt geraten und gegenläufig zueinander arbeiten.

Gegenüber dem Science Media Center Deutschland sagte Albert Moser, Leiter des Instituts für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft an der Technischen Hochschule Aachen, am 5. Mai, dass in diesem Fall auf der Iberischen Halbinsel und im Baltikum (Estland, Lettland, Litauen) Generatoren aus dem Takt geraten waren: „Während die einen Generatoren beschleunigen und dabei ihre Drehzahl und die lokale Netzfrequenz erhöhen, bremsen die anderen Generatoren und reduzieren dabei ihre Drehzahl und lokale Netzfrequenz.“ In der Konsequenz könne das zu Netzabschaltungen führen.

Wie Leonhard Probst, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Energy Systems and Energy Economics am Fraunhofer ISE, in einem Vortrag am 6. Mai erklärte, gab es ein ähnliches Ereignis bereits im Dezember 2016 auf der Iberischen Halbinsel. Durch Maßnahmen der Netzbetreiber konnte ein Blackout damals verhindert werden, der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung war zu diesem Zeitpunkt deutlich niedriger als beim aktuellen Vorfall. Probst ordnet ein: „Das heißt, man kann auf alle Fälle erkennen, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Anteil Erneuerbarer Energien und solcher Inter-Area-Oszillationen.“

Nach den Schwingungen im Jahr 2016 dauerte es etwa sechs Monate, bis die Übertragungsnetzbetreiber ihren Untersuchungsbericht veröffentlichten. Laut Probst ist das auch beim aktuellen Blackout ein realistischer Zeitraum für die Untersuchung.

Welche Herausforderung Erneuerbare Energien für das Stromnetz bedeuten

Veit Hagenmeyer vom Karlsruher Institut für Technologie gab gegenüber dem Science Media Center Deutschland zu bedenken, dass im Zuge der Energiewende immer mehr Kraftwerke mit herkömmlichen Generatoren durch dezentrale Anlagen ersetzt würden. Herkömmliche Generatoren stabilisieren das Stromnetz durch ihre rotierenden Massen und gleichen Frequenzschwankungen aus: Auch wenn der Generator keinen Strom mehr bekommt, hört er nicht sofort auf sich zu drehen – das nennt man Trägheit.

Bei Erneuerbaren Energien lässt sich zwar ein ähnlicher Effekt erzielen, aktuell sind sie aber noch „mittels leistungselektronischer Wechselrichter ans Netz angebunden“, erklärt Veit Hagenmeyer. „Diese Wechselrichter besitzen keine klassische rotierende Masse und liefern damit oft weniger natürliche Trägheit und systemseitige Dämpfung, wodurch die vorhandenen Inter-Area-Oscillations im Fehlerfall schlechter gedämpft werden könnten“.

Es gebe jedoch auch „prinzipiell die Möglichkeit mit Wechselrichtern sogenannte virtuelle Trägheit bereitzustellen und ein netzdienlicheres Verhalten zu gewährleisten“, so Hagenmeyer weiter. Ähnlich äußerte sich Christian Rehtanz Leiter des Instituts für Energiesysteme, Energieeffizienz und Energiewirtschaft an der Technischen Universität Dortmund: „Geeignete Regler in Kraftwerken oder großen Umrichtern von Hochspannungsgleichstromübertragungen (HGÜ) oder Batteriespeichern“ könnten Frequenzschwankungen dämpfen.

Fazit: Es gibt keine Belege, dass eine Überproduktion an Solarstrom den Stromausfall in Spanien und Portugal auslöste (Stand: 22. Mai). Ihr Anteil am Strommix war laut Messdaten nicht ungewöhnlich. Eine mögliche Ursache könnte eine europaweite Frequenzschwankung gewesen sein. Das iberische Netz ist anfälliger für Störungen, da es zum einen fast isoliert vom restlichen europäischen Netz ist und zum anderen durch den hohen Anteil an Erneuerbaren Energien weniger Netzstabilität hat. Eine Untersuchung des Vorfalls läuft noch – ein Untersuchungsbericht könnte nach etwa sechs Monaten erscheinen.

Redigatur: Sarah Thust, Paulina Thom

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Science Media Center Deutschland, „Stromausfall in Spanien: Was weiß man über die beobachteten weiträumigen Oszillationen im Netz?“, 5. Mai 2025: Link (archiviert)

- Vortrag: Leonhard Probst vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, „Energy Chart Talks 05.05. 2025 – Teil 2: Blackout in Spanien und Portugal 28.4.2025“: Link (archiviert)

- Faktencheck: Maldita, „La desinformación sobre el apagón dio la vuelta al mundo: medios suplantados, fenómenos atmosféricos raros y redes rusas“, 7. Mai 2025: Link (Spanisch)

- Pressemitteilung: Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber, „ENTSO-E expert panel initiates the investigation into the causes of Iberian blackout“, 9. Mai 2025: Link (archiviert, Englisch)