Liebe Leserinnen und Leser,

„Pflegenotstand“ ist ein Schlagwort, das längst in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Es scheint, als hätten wir uns irgendwie daran gewöhnt, dass es in Deutschland viel zu wenige Pflegekräfte gibt, um die steigende Zahl an Menschen angemessen versorgen zu können, die auf Hilfe angewiesen sind. Im Thema des Tages geht es um eine neue Recherche von uns, die zeigt: Ein Teil des Problems liegt einzig an der deutschen Bürokratie.

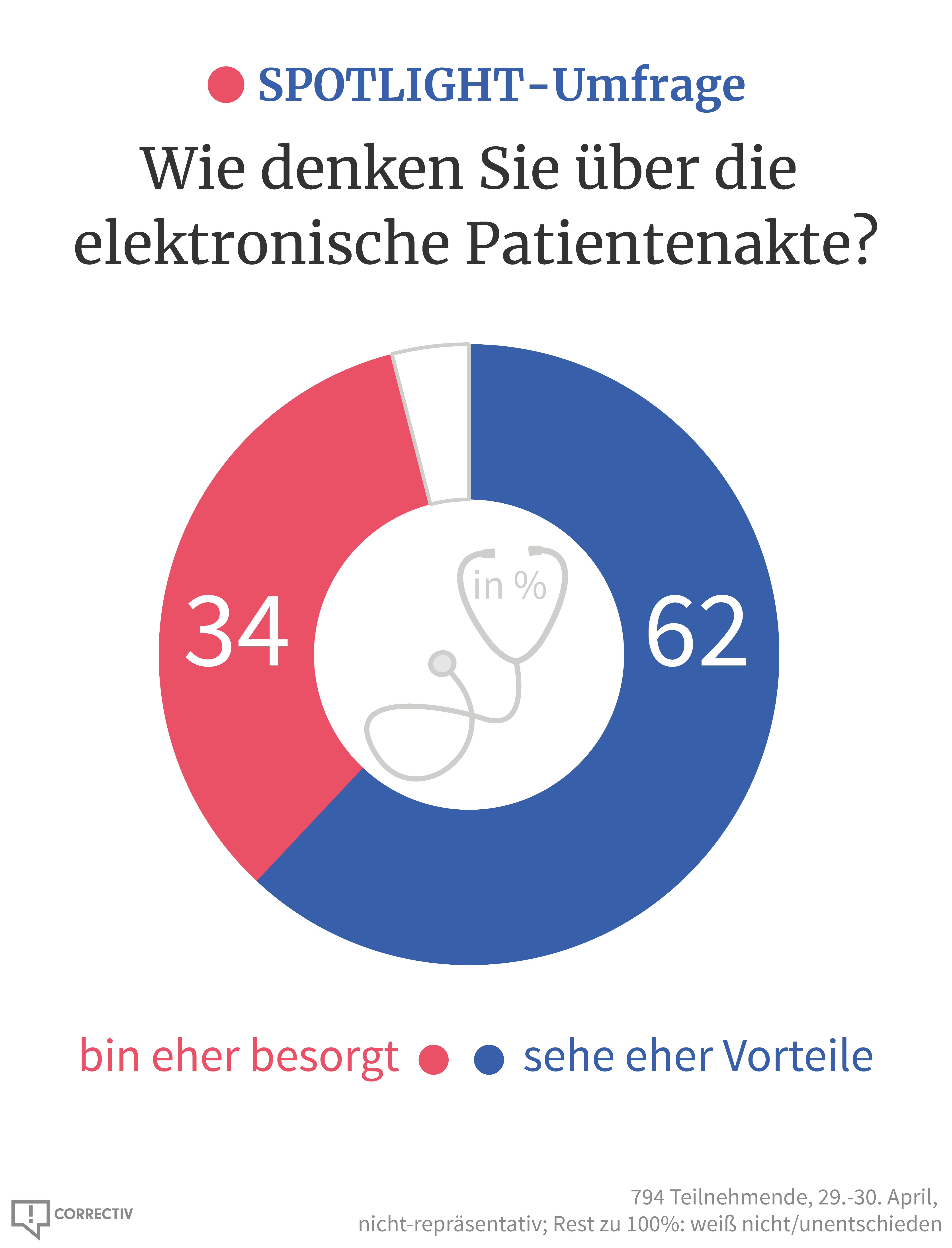

In der heutigen Grafik sehen Sie die Auflösung unserer Leserinnen-Umfrage von gestern: Macht Ihnen die „elektronische Patientenakte“ mehr Hoffnung oder mehr Sorge?

Und es geht im SPOTLIGHT natürlich auch um den Mitgliederentscheid der SPD. Sie haben erwartungsgemäß dem Koalitionsvertrag mit der Union zugestimmt.

Noch ein Hinweis: Gestern ist leider durch einen technischen Fehler die Rubrik „Gemeinsam aufgedeckt“ nicht erschienen, das holen wir heute nach. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag morgen. Wir von CORRECTIV sind ab morgen mit verschiedenen Veranstaltungen auf dem Kirchentag in Hannover vertreten – vielleicht sehen wir uns dort?

Thema des Tages: Pflegenotstand, hausgemacht

Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste

CORRECTIV-Werkbank: Spionage-Anklage gegen Ex-Mitarbeiter: Das außenpolitische Irrlichtern der AfD

Grafik des Tages: Spotlight-Umfrage zur elektronischen Patientenakte

Gemeinsam aufgedeckt: Finanzministerium ist noch nicht so weit

Mit der Pflegebedürftigkeit kann es ganz schnell gehen: Die Mutter oder der Opa stürzen im Haus, müssen ins Krankenhaus – und dann heißt es: Sie oder er kann nicht mehr allein zurück nach Hause. Die Kinder und Enkel aber sind berufstätig, wohnen ganz woanders und können sich nicht ausreichend kümmern. Und jetzt?

Überall in Deutschland stehen Familien vor genau dieser Situation: Sie brauchen kurzfristig einen Platz im Pflegeheim oder einen ambulanten Pflegedienst und finden keinen. Unsere heute erschienene Recherche zeigt einen der Gründe dafür.

Worum geht es?

Pflegeheimbetreiber mühen sich schon seit Jahren, das Nachwuchsproblem in der Branche aufzufangen – indem sie Pflegekräfte aus anderen Ländern wie Vietnam, Indonesien oder Mexiko anwerben. Dafür geben sie viel Geld aus.

Das Problem: Kommen Pflegefachkräfte aus anderen Ländern nach Deutschland, müssen sie hier ein langwieriges Anerkennungsverfahren bei Behörden durchlaufen: die Ausländerbehörden sind beteiligt, mancherorts dann Landesbehörden, in anderen Bundesländer auch Bezirksregierungen.

Es dauert Monate, manchmal sogar Jahre, bis die Pflegerinnen den erforderlichen Stempel bekommen, dass sie wirklich Fachkräfte sind, die mindestens drei Jahre ausgebildet wurden.

Um wie viele Fachkräfte geht es?

Rund 11.000 Pflegekräfte aus dem Ausland stehen zur Verfügung, sofort als vollwertige Fachkraft in einem Pflegeheim oder Krankenhaus eingesetzt zu werden. Das geht aus einer Abfrage hervor, die der Pflegeheimbetreiberverband bpa für CORRECTIV bei seinen Mitgliedsfirmen gemacht hat.

Die Hälfte dieser Kräfte würde in der Pflege für neue Heimplätze sorgen, die andere für bessere Versorgung der Patienten in Krankenhäusern.

Wozu führt es?

Mehrere tausend Pflegeheimplätze können derzeit nicht besetzt werden, weil diese Kräfte – die ja eigentlich da sind und sofort loslegen könnten, nicht ihren Fähigkeiten gemäß eingesetzt werden dürfen. Stattdessen arbeiten viele derzeit als Pflegehilfskräfte. Das heißt, dass sie zum Beispiel Patientinnen bei der Körperhygiene helfen dürfen – aber nicht eigenständig für sie verantwortlich sein können, ihnen also beispielsweise Medikamente geben dürfen.

Ließe sich das ändern?

Der Verband fordert von der neuen Bundesregierung – explizit von der designierten Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) –, sie solle eine Verordnung erlassen.

Diese könnte innerhalb weniger Tage die Lage entspannen: Die Fachkräfte könnten dann erstmal nur ihrem Arbeitgeber ihre Ausbildung (plus Sprachkenntnisse) nachweisen – und dann nach dem Prinzip „Kompetenzvermutung“ schon einmal losarbeiten.

Ob das geschieht, ist offen: Das Bundesgesundheitsministerium wollte sich nicht auf unsere Anfrage äußern, ob die neue Ministerin eine solche Verordnung verabschieden werde.

SPD-Mitglieder stimmen Koalitionsvertrag zu

Hohe Zustimmung bei geringer Beteiligung: Nur etwa 56 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten über den Koalitionsvertrag mit der Union ab – davon stimmten aber 84 Prozent zu. Zudem möchte der Parteichef der SPD, Lars Klingbeil, Finanzminister und Vizekanzler werden.

tagesspiegel

Pakistan rechnet mit Militärschlag Indians

Laut Geheimdienstinformationen soll das indische Militär einen Angriff auf Pakistan planen. Die indische Regierung wolle den Anschlag auf Touristen im indischen Kaschmir als Vorwand für ihre Pläne nutzen. Es gibt bereits erste Versuche, zwischen Pakistan und Indien zu vermitteln.

tagesschau.de

Berlin: Klage abgewiesen für Gesichtsschleier am Steuer

Eine Muslimin in Berlin erhob Anklage gegen die Missachtung der Religionsfreiheit. Demnach ist es im Straßenverkehr untersagt, einen Gesichtsschleier zu tragen, einen sogenannten „Nikab“. Ihr Antrag wurde vom Oberverwaltungsgericht abgelehnt, Autofahrer müssten klar erkennbar sein.

t-online.de

Recherche: Geheimer Umsturz, geplant von Neonazis

Verdeckte Reporter des Stern schleusen sich in die geheime Neonaziszene ein, dabei decken sie mehrere Straftaten auf und gelangen an Insiderkenntnisse aus geheimen Gruppenchats. Gerade die Radikalisierung von Jugendlichen nimmt in der rechtsextremen Szene zu, finden die Reporter heraus.

stern.de

Faktencheck

Ein Stromausfall legte weite Teile von Spanien, Marokko und Portugal lahm. Wie wahrscheinlich ein „Blackout“ in Deutschland ist und wie das Szenario für Panikmache und Profit genutzt wird, hat sich das CORRECTIV.Faktencheck-Team schon 2022 angeschaut.

correctiv.org

Endlich verständlich

Nach dem Anschlag in Kaschmir spitzt sich die Lage zwischen Indien und Pakistan wieder einmal zu. Doch worum geht es im Kaschmir-Konflikt eigentlich? Das erklärt der Deutschlandfunk.

deutschlandfunk.de

So geht’s auch

Vor 50 Jahren endete der Vietnamkrieg – er forderte Millionen Tote. Eine weitere Folge: Hunderttausende Vietnamesinnen und Vietnamesen versuchten in den Folgejahren, Hunger, Armut und Verfolgung über den Seeweg zu entfliehen. Über 200.000 bezahlten diese Flucht mit dem Leben. Eine Gruppe von Freiwilligen in der BRD charterte deshalb ein Schiff, um die sogenannten „Boat People“ vor dem Ertrinken zu bewahren. Auch mit Hilfe der deutschen Bevölkerung, die insgesamt 20 Millionen D-Mark spendete, konnten sie etwa 11.000 Menschen aus akuter Seenot retten. National Geographic erzählt die Geschichte von drei Geretteten, die in Deutschland eine neue Heimat fanden.

nationalgeographic.de

Fundstück

Gleich 18 der von Friedrich Merz nominierten Minister, Staatsministerinnen und Staatssekretäre sind Juristen, zumeist Rechtsanwälte. Von 33. Das hat unsere Kollegin Annika Joeres nachgezählt, und meint: Dieser berufliche Überhang hat in der CDU zwar Tradition – aber bleibt bemerkenswert. Man stelle sich vor, 18 der 33 Auserwählten seien Sozialarbeiter. Oder Bankerinnen. Oder Reinigungskräfte. Vielfalt würde die Empathie für das Volk fördern. Davon haben nämlich weniger als einen Prozent Jura-Abschlüsse. In Merz’ Team hingegen arbeiten nun 100 Mal so viele Juristen wie in der Gesamtbevölkerung.

Immerhin: Eine Person ohne akademischen Abschluss hat es auch in die Riege geschafft. Metzgermeister Rainer Alois wird Landwirtschaftsminister.

Die Nachricht hätte ein politisches Beben auslösen müssen: Ein früherer Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah steht wegen Spionage für China vor Gericht.

Früher hatten solche Fälle Konsequenzen. 1974 trat Bundeskanzler Willy Brandt zurück, als sich herausstellte, dass sein engster Mitarbeiter ein DDR-Agent war.

Die Spionageaffäre betrifft nicht nur den Politiker aus Sachsen. Sie offenbart, dass die AfD außenpolitisch orientierungslos agiert: Die Partei hat sich die Nähe zu autoritären Regimen wie Russland, China und Iran auf die Fahnen geschrieben. 2023 zeigte CORRECTIV, wie tief russische Kampfbegriffe in die Sprache und Programmatik der AfD eingesickert sind – Begriffe wie „Eurasien“, „multipolare Weltordnung“ oder „raumfremde Mächte“.

Krah ist mit seiner Russland- und Chinafreundlichkeit kein Einzelfall. Sein Parteikollege Petr Bystron soll laut dem tschechischen Geheimdienst in einer Aufnahme beim Geldzählen über 200-Euro-Scheine (aus Russland) geschimpft haben. Bystron bestreitet dies. Andere Abgeordnete wie Rainer Rothfuß aus Bayern oder Stefan Keuter treten als ideologische Helfer des Kremls auf. Matthias Moosdorf sitzt für die AfD im Bundestag und ist zugleich Honorarprofessor in Russland.

Auch die Parteispitze zeigt China- und Kremlnähe. Tino Chrupalla verbreitete am vergangenen Sonntag im Deutschlandfunk russische Kriegspropaganda und gab der Ukraine die Schuld am Krieg: „Dieser Krieg hat nicht 2022 begonnen. Er hat 2014 begonnen mit den Verbrechen, die die Ukrainer an ihrer eigenen Bevölkerung in diesem Bürgerkrieg begangen haben.“ Und Alice Weidel – die auch in Peking ein gern gesehener Gast ist – erklärte auf dem Parteitag 2024 in Essen, die Ukraine gehöre nicht zu Europa. Seither inszeniert sie sich als Bewunderin von Elon Musk.

Wann die außenpolitische Ausrichtung der AfD zum zentralen Thema politischer Auseinandersetzungen wird, bleibt abzuwarten. Der designierte Kanzler Friedrich Merz (CDU) sprach in der Bundestagsdebatte im März zur Schuldenbremse bereits von „Angriffen auf unsere Freiheit“. Er meinte damit sowohl Putin als auch die AfD.

Werden wir durch die elektronischen Patientenakte zum „gläsernen Patienten“? Rund ein Drittel der SPOTLIGHT-Leserinnen und -Leser blickt tatsächlich überwiegend besorgt auf die ePA. Sie haben vor allem Zweifel, ob die Daten ausreichend geschützt sind – und nicht durch Dritte missbraucht werden können oder einem Hackerangriff zum Opfer fallen.

Der überwiegende Teil jedoch (62 Prozent in unserer nicht-repräsentativen Umfrage) sieht vor allem die Chancen auf eine bessere Gesundheitsversorgung durch den digitalisierten Datenaustausch.

Übrigens: Sie können der elektronischen Patientenakte widersprechen. Einige Leserinnen und Leser haben angegeben, dass sie darüber nicht von ihren Krankenkassen informiert worden seien. Unsere Kollegin Jule Scharun geht dem nach. Wenn Sie Hinweise dazu haben, schreiben Sie Ihr gern unter jule.scharun@correctiv.org.

Wir von CORRECTIV haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: Zusammen mit Ihnen, den Leserinnen und Lesern, wollen wir in den kommenden Monaten und Jahren verfolgen: Wohin konkret fließt die halbe Billion Euro, die unsere Noch-Bundesregierung beschlossen hat, um die Infrastruktur zu verbessern?

Und weil es unser Anliegen ist, unser Recherche-Handwerk möglichst transparent zu zeigen, lassen wir Sie so genau wie möglich an unseren Schritten teilhaben.

Als erstes haben wir zwei Dinge getan. Wir haben zwei der größten Beratungsfirmen um Gespräche gebeten. Wir wollen von ihnen (EY und Boston Consulting Group) wissen, was sie dort gerade planen, also: Arbeiten sie dort gerade schon an Konzepten, welche Beratungsdienstleistungen sie der Bundesregierung anbieten könnten? Dazu lesen Sie in den kommenden Tagen mehr, denn die Gespräche finden diese Woche statt.

Nun aber zum Zweiten, was wir bisher gemacht haben. Wir haben jene Behörde um Auskunft gebeten, die nun als erste für das Riesenpaket zuständig ist: das Bundesfinanzministerium. Genauer gesagt: Wir haben gefragt, ob das Ministerium uns in den kommenden Monaten die Türen öffnen mag, um seinerseits so transparent wie möglich zu sein. Also ob man uns immer wieder als Beobachter teilhaben lassen mag, wenn demnächst Referenten aus dem Ministerium Gespräche mit Lobbyisten aus der, sagen wir mal, Zementindustrie, führen.

Abgesagt hat das Ministerium (noch) nicht. Es gab darauf keine klare Antwort, sondern erst einmal den Verweis, dass man sich erst einmal zurecht ruckeln müsse. Sobald die neue Ministerin im Amt sei, könne man weiterschauen.

Zwischenzeitlich haben wir schon mal ein paar schriftliche Fragen ans Ministerium gestellt, denn diese müssen Behörden laut Presserecht beantworten. Und zwar haben wir gefragt: Gab es schon Kontakt zu Beratungsfirmen, die ihre Dienste anbieten? Wie viele Mitarbeitende im BMF arbeiten jetzt schon an der Verwaltung des Sondervermögens? Wer ist genau verantwortlich?

Die Antwort: Das Sondervermögen sei ja noch gar nicht offiziell „errichtet“, das müsse die neue Bundesregierung tun. Das heißt übersetzt: Bisher gibt es lediglich den politischen Beschluss, die 500 Milliarden auszugeben. Aber noch nicht das Gesetz, das den Geldtopf auf den Weg bringen kann.

An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Till Eckert, Sebastian Haupt und Jule Scharun.

CORRECTIV ist spendenfinanziert

CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.