Diese für Audio optimierte Kompaktfassung des täglichen Spotlight-Newsletters ist von einer KI-Stimme eingelesen und von Redakteuren erstellt und geprüft.

Liebe Leserinnen und Leser,

die EU hat mittlerweile 18 verschiedene Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet. Und trotzdem können reiche russische Staatsbürger weiter in der EU Immobilien kaufen. Weshalb das ein Sicherheitsproblem darstellt und warum nichts dagegen getan wird, steht heute im Thema des Tages.

Außerdem im SPOTLIGHT:

- Großbritannien, Kanada und Australien haben Palästina als Staat anerkannt – wo steht Deutschland in dieser Frage?

- Eine völlig unterbeleuchtete Katastrophe: Im Sudan hungern Millionen von Menschen – und nun wurde auch noch eine Moschee bombardiert.

Ich hoffe, Sie sind gut in diese Woche gestartet. Haben Sie wieder Vorschläge für die „Leserfrage der Woche“, die immer freitags bei uns erscheint? Also eine einfach zu beantwortende, abgeschlossene Frage an eine Behörde oder ein Unternehmen? Dann schreiben Sie mir: anette.dowideit@correctiv.org.

Thema des Tages: Wie reiche Russen bei uns einkaufen

Der Tag auf einen Blick: Das Wichtigste

Faktencheck: Selbstschießende Polizeiautos in China? Was hinter dieser Falschmeldung steckt

CORRECTIV-Werkbank: Zur Debatte um Catcalling

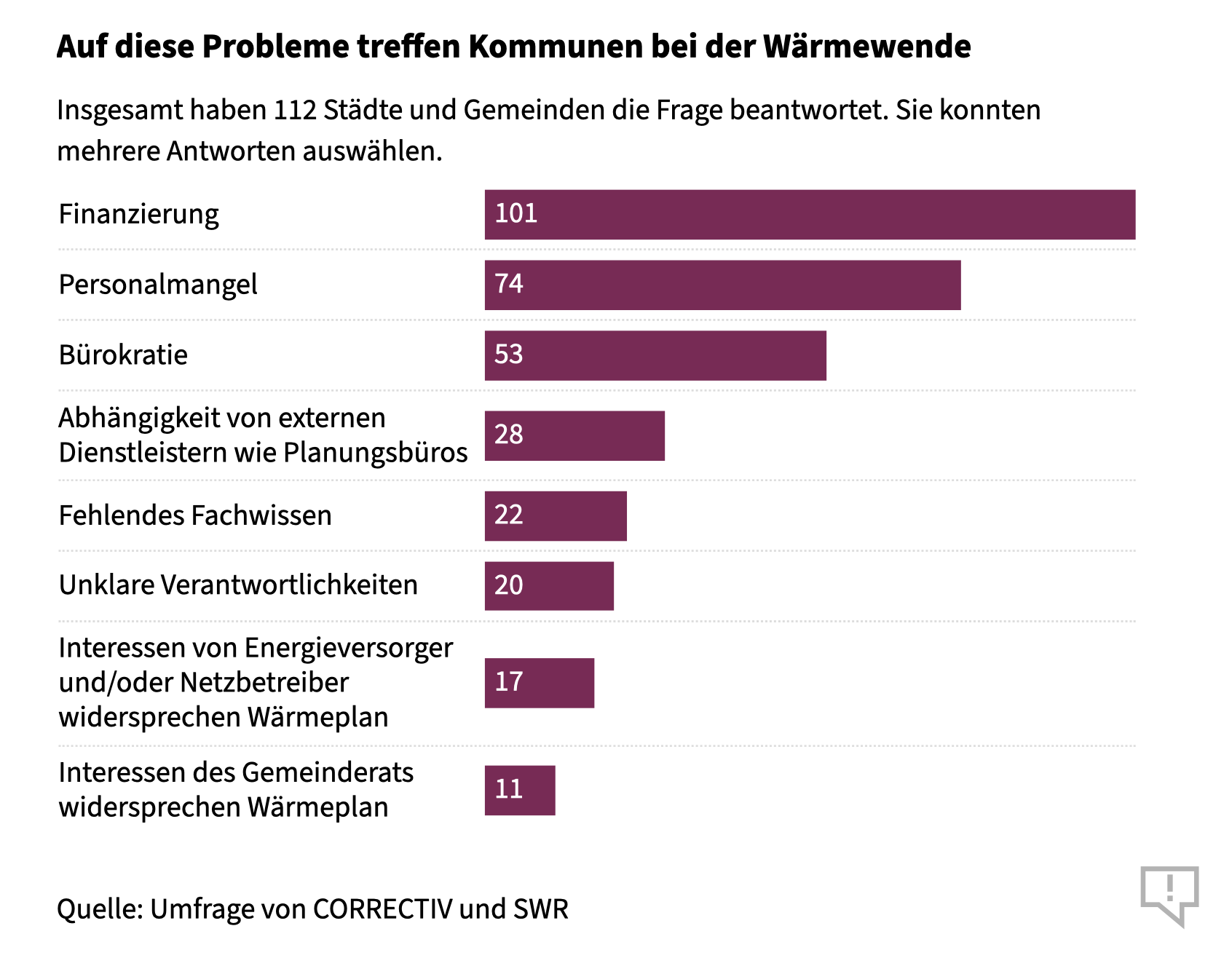

Grafik des Tages: Wärmewende in den Kommunen: Es fehlen Geld, Personal und verlässliche Politik

Wäre es allein nach dem Willen der EU-Kommission gegangen, dann wäre dieser Vorgang schon 2022 abgeschlossen gewesen: Damals, kurz nach Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, legte die Kommission ein neues Sanktionspaket gegen Russland vor. Es sah unter anderem vor, dass russische Staatsbürger und Firmen keine Immobilien in der EU mehr kaufen dürfen.

Stand heute können reiche Russen aber weiter Immobilien kaufen. In unserer heute erschienenen Recherche zeichnet unser Reporterteam, in dem Fall Frida Thurm von unserer Sparte CORRECTIV.Europe und Russland-Experte Alexej Hock, nach: Warum funktionierte das mit den Sanktionen nicht? Und: Warum ist das ein Problem?

Weshalb die russischen Immobilienkäufe ein potenzielles Sicherheitsrisiko sind:

Das zeigt aktuell das Beispiel Estland. Dort ist man im Innenministerium nervös, weil in der Hauptstadt Tallinn ein russischer Milliardär und Immobilieninvestor drei Wohnblocks hat errichten lassen – und diese Blocks liegen gleich neben einem Cyber-Abwehrzentrum der NATO.

Gerade die baltischen Staaten sind alarmiert. Sie fürchten, wenn Immobilien in russischer Hand nahe kritischer Infrastruktur liegen, dann steige das Risiko für Spionage oder für Angriffe auf diese Infrastruktur.

Was andere Staaten nun dagegen tun:

Weil die EU sich bisher nicht zu Sanktionen in diesem Bereich durchringen konnte, ergreifen manche Staaten eigene Maßnahmen:

Finnland zum Beispiel hat im Juli den Verkauf von Immobilien an russische und auch belarussische Staatsbürger bis auf wenige Ausnahmen verboten, ebenso Lettland. Und Estland will derartige Verkäufe in der Nähe kritischer Infrastruktur nun ausschließen.

Warum die EU keine zentralen Sanktionen ergriff:

Das zeigen interne Dokumente, die uns vorliegen. Demnach scheiterten die Sanktionspläne von 2022 am Widerstand eines einzelnen Staates: Zypern.

Grund: Der Inselstaat profitiert besonders stark von russischem Geld.

Die Auswirkungen des zyprischen Widerstands spürt man heute europaweit: Auch nach der russischen Invasion in die Ukraine kauften reiche Russen unter anderem in Frankreich und in Spanien Immobilien, aber auch in anderen Ländern.

Wie reagiert Deutschland?

Unsere Regierung ging zuletzt gegen einzelne Einkaufspläne von Russen vor – wenn sie besonders sicherheitsrelevant erschienen.

Das war zum Beispiel 2023 der Fall. Damals wollte ein russischer Investor Anteile am Flughafen Frankfurt-Hahn übernehmen. Die Bundesregierung verhinderte dies mit Hilfe der sogenannten Außenwirtschaftsverordnung – dem gesetzlichen Regelwerk, das Deutschlands Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Staaten regelt.

Allerdings, auch das zeigt unsere Recherche: Deutschland hat überhaupt keinen richtigen Überblick, welche und wie viele Immobilien in russischer Hand sind.

In welchem größeren Zusammenhang all dies steht:

Russland hat ein ganzes Instrumentarium, mit dem es in Europa spioniert und sabotiert. Wenn Sie mehr darüber lesen möchten: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Strategie von Putins Regime in diesem Schaubild zusammengestellt. Die Verfassungsschützer nennen es „Toolbox Russland“.

Weitere Nationen wollen Palästina als Staat anerkennen

Kanada, Großbritannien und Australien haben einen palästinensischen Staat formell anerkannt. Frankreich und Belgien wollen nachziehen. Damit erkennen zum ersten Mal wirtschaftlich mächtige G7-Nationen Palästina als Staat an.

tagesschau.de

Verkehrsminister Schnieder lockert Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn

Patrick Schnieder (CDU) hat seine neue Bahnstrategie vorgestellt, mit der er die DB wieder nach vorne bringen will. Die Ziele zur Pünktlichkeit verschiebt der Verkehrsminister jedoch erstmal nach hinten. Die bislang von der Bahn anvisierten Ziele seien „nicht annähernd erreichbar“.

spiegel.de

Lokal: Einzelbewerber und AfD-Kandidat gehen in Stichwahl um Bürgermeisteramt in Frankfurt (Oder)

In Frankfurt (Oder) müssen die Bürgerinnen und Bürger am 12. Oktober in einer Stichwahl über den neuen Oberbürgermeister entscheiden. Bei der Wahl am Sonntag erreichte keiner der vier Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit. Mit rund zwei Prozent Vorsprung landete Einzelbewerber Axel Strasser vor AfD-Kandidat Wilko Möller.

rbb24.de

Recherche: Wie AfD-Politiker versuchen, Lehrkräfte unter Druck zu setzen

Das Online-Magazin Krautreporter hat analysiert, wie Rechtsextreme versuchen, Lehrkräfte einzuschüchtern. Die Recherche zeigt: Der Angriff der Rechtsextremen auf das Schulsystem folgt einem klaren Muster.

krautreporter.de

Faktencheck

Im Sommer 2025 hieß es im Netz und verschiedenen deutschen Medienberichten, in der chinesischen Stadt Tianjin gebe es selbstschießende Polizeiautos. Wieso das falsch ist.

correctiv.org

Endlich verständlich

Bei einem Drohnenangriff auf eine Moschee im Sudan sind mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Die Stadt Al-Faschir, Schauplatz der Attacke, wird seit eineinhalb Jahren von Milizen belagert, mehrere Hunderttausend Menschen sind dort eingeschlossen. Insgesamt ist die Lage im Land katastrophal. Hilfsorganisationen sprechen von der weltweit größten humanitären Krise. Dennoch kommt der Krieg in den deutschen Nachrichten kaum vor. Das International Rescue Committee fasst deshalb hier die wichtigsten Dinge zusammen: Worum es geht und wie man helfen kann.

rescue.org

So geht’s auch

Nicht einfach wegwerfen, sondern lieber reparieren: Das kann sich auch für den Geldbeutel lohnen. In Thüringen, Sachsen und Berlin gibt es finanzielle Förderungen, wer seine Geräte reparieren lässt – in der Regel werden bis zu 50 Prozent der Kosten erstattet. Österreich hat den Reparaturbonus sogar bundesweit eingeführt.

blog.goodtravel.de

Fundstück

Alkohol trinken kann – manchmal – die Fähigkeit verbessern, in einer Fremdsprache zu sprechen. Das haben Forschende aus Deutschland bestätigt und für diese Arbeit den Spaß-Nobelpreis erhalten. Dieser Ig-Nobelpreis ist eine satirische Auszeichnung für wissenschaftliche Leistungen, die Menschen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringen sollen.

n-tv.de

Ich war 13, als mich das erste Mal ein älterer Mann auf der Straße verbal sexuell belästigt hat. Damit liege ich knapp unter dem Durchschnitt. Die meisten Betroffenen waren im Schnitt 15,47 Jahre alt, als sie das erste Mal „gecatcalled“ wurden. „Catcalling“ – ein Begriff, der die Pfiffe und obszönen, meist sexualisierenden Sprüche auf offener Straße beschreibt, denen vor allem Frauen tagtäglich ausgesetzt sind. Diese Form der verbalen sexualisierten Gewalt kann bei den Betroffenen nachweislich tiefe emotionale Schäden hinterlassen und sogar psychische Erkrankungen hervorrufen.

Justizministerin Stefanie Hubig hat sich nun dafür ausgesprochen, Catcalling unter Strafe zu stellen. Für mich als Betroffene klang das erst einmal nach einem längst überfälligen Schritt. In einigen EU-Ländern ist verbale sexuelle Belästigung seit einigen Jahren bereits strafbar. In den Niederlanden und Frankreich gab es bereits Verurteilungen und Geldstrafen.

Aber Moment: Gibt es in Deutschland dafür nicht schon ein Gesetz? Sexuelle Äußerungen könnten als Beleidigung gemäß Paragraf 185 des Strafgesetzbuchs bewertet werden. Dafür muss die Äußerung eine entwürdigende Bewertung des Opfers enthalten.

Genau hier sehen Kritiker aber eine Gesetzeslücke: Wer eine Frau „Idiotin“ nennen würde, könnte eventuell strafrechtlich verurteilt werden. „Ich will deine Muschi anfassen“ hingegen darf man jemandem straffrei hinterherrufen – so hat es der Bundesgerichtshof im Jahr 2017 entschieden. Ein Rentner hatte eine Elfjährige mit diesen Worten auf offener Straße angesprochen. Das Gericht entschied, bei diesem Satz „fehle der ehrverletzende Charakter“.

Ein Problem der Rechtsprechung, nicht einer Gesetzeslücke, urteilt die Juristin und Journalistin Özge Inan in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung: „Wenn das kein Ausdruck der Nichtachtung sein soll, dann können wir uns den Tatbestand der Beleidigung auch sparen.“ Ich schließe mich da an. So vielversprechend ein Catcalling-Verbot auch klingen mag: Wir sollten die Richter in die Verantwortung nehmen, geltendes Recht anzuwenden. Dafür müsste die Justiz anfangen, die Degradierung von Frauen zum Sexualobjekt als das zu bewerten, was es ist – entwürdigend.

Eigentlich sollen die Kommunen in Baden-Württemberg bereits im Jahr 2040 klimaneutral heizen. CORRECTIV-Recherchen gemeinsam mit dem SWR zeigen jedoch, woran es bislang mangelt: Vor allem Geld und Personal bereiten den Städten und Gemeinden Probleme. Von Bund und Land fühlen sie sich häufig allein gelassen. Der Großteil wünscht sich von den beiden Ebenen neben höherer Förderung vor allem gesetzliche Planungssicherheit.

correctiv.org

Sie wohnen in Baden-Württemberg und wollen uns zur Wärmewende Ihre Erfahrungen mitteilen? Hier können Sie sich an unserer Recherche beteiligen:

crowdnewsroom.org

An der heutigen Ausgabe haben mitgewirkt: Till Eckert, Samira Joy Frauwallner, Leonie Georg und Sebastian Haupt.

CORRECTIV ist spendenfinanziert

CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnete Redaktion stehen wir für investigativen Journalismus. Wir lösen öffentliche Debatten aus, arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern an unseren Recherchen und fördern die Gesellschaft mit unseren Bildungsprogrammen.