Filzdecke Ruhr

Den Städten im Ruhrgebiet gehören Hunderte Unternehmen. Sie sollen die Bürger mit Strom und Wasser versorgen und Geld in die leeren Kassen der Kommunen spülen. Das ist die Theorie. In der Praxis haben Politiker hoch riskante Investitionen getätigt, die viele Städte vollends in die Pleite treiben könnten. Ihre Großmannssucht, gepaart mit Inkompetenz und Kungelei, gefährdet die Zukunft der Region.

© Ivo Mayr

Das Ruhrgebiet ist reich. Nicht an Geld – sondern an städtischen Unternehmen. Mehrere Hundert solcher Betriebe gibt es, in Dortmund und Duisburg, in Dinslaken und Lünen. Kontrolliert werden sie von Politikern und parteinahen Managern. Ein wenig so wie damals in der DDR. Dort gab es die VEBs, die Volkseigenen Betriebe. Klar, wir leben im Kapitalismus, nicht im Sozialismus. Aber dennoch lässt es sich vergleichen.

Auch hierzulande wollen Politiker mit Hilfe dieser Betriebe ihre politischen Vorstellungen von Wirtschaft umsetzen. Stramm der jeweiligen Ideologie verpflichtet, sollen die kommunalen Unternehmen die besseren Firmen sein, sozialer, ökologischer, transparenter. Zweitens sollen die Ruhr-Betriebe Geld in die notorisch leeren Kassen der Kommunen spülen. Und drittens können hier verdiente Parteifreunde mit Jobs versorgt werden.

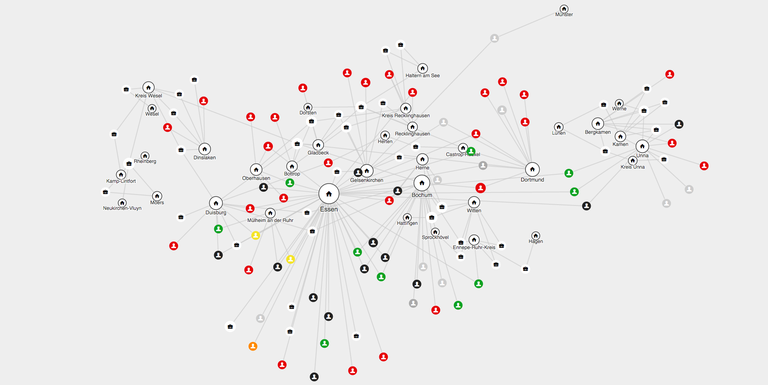

In mehrmonatiger Arbeit ist es erstmals gelungen, die wichtigsten Unternehmen und ihre Verbindung zur Politik aufzuzeichnen. Weit über tausend Personen aus Politik und Unternehmensführung in mehr als 500 Betrieben belegen, wie eng Politik und Kommunalwirtschaft miteinander verflochten sind. Wie stark die gegenseitigen Abhängigkeiten sind.

Alle Personen und Betriebe zu erfassen ist nahezu unmöglich. Es gibt schlicht zu viele. (Zu den Hintergründen der Datensammlung hier mehr.)

Über Jahrzehnte haben die Städte im Ruhrgebiet gut an ihren privatwirtschaftlichen Töchtern und ihren Beteiligungen verdient. Doch im Laufe der Zeit gingen die Politiker immer höhere Risiken ein – und verloren den Blick für das rechte Maß.

So gesehen kommt der VEB-Atlas um viele Jahre zu spät. Er zeigt den Wahnsinn der kommunalen Wirtschaftsverästelung zu einem Zeitpunkt auf, in dem ein Gegensteuern kaum mehr möglich ist.

Aber er kommt gerade rechtzeitig, um zu zeigen, was die Gründe für den beschleunigten Niedergang sind, der dem Ruhrgebiet in den kommenden Jahren bevor steht.

Eine gute Idee. Eigentlich.

Im 19. Jahrhundert, mit dem Beginn der Industrialisierung, explodierten im Ruhrgebiet die Städte. Millionen Menschen zogen in die Region von Kohle und Stahl. Die Stadtväter standen vor ungeheuren Herausforderungen – und bewältigten sie, indem sie Betriebe gründeten, die die Menschen mit Wasser, Gas und Strom versorgten, Abwasser und Müll entsorgten, später den Nahverkehr organisierten. Die Kommunen übernahmen Verantwortung – nur sie waren in der Lage, kostengünstig allen Bürgern eine Grundversorgung zu gewährleisten. Das war der eigentliche Zweck der Stadtwerke: diese „Daseinsvorsorge“.

Im Laufe der Zeit wurde daraus jedoch ein „öffentlicher Zweck“. Irgendwann begann man, in alles Mögliche zu investieren, Hauptsache, es brachte Geld. 2010 wurde diese Praxis offizielles Recht. Da verabschiedeten SPD und Bündnis90/Die Grünen in Nordrhein-Westfalen (NRW) das „Gesetz zur Revitalisierung des Gemeindewirtschaftsrechts“, das den städtischen Unternehmen erlaubte, auch außerhalb ihrer Städte zu investieren. Sogar im Ausland.

Städtische Unternehmen sind an Hafenanlagen in China beteiligt, besitzen Tankstellen und forschen am selbstfahrenden Auto. Die Ruhrgebietsstädte besitzen drei Flughäfen, Kraftwerke auf den Philippinen und Windräder in der Nordsee.

Herne ist mit 22 Prozent an der Firma Logiball beteiligt, die Navigationssysteme und digitale Karten anbietet – in Konkurrenz zu Google oder Microsoft. Dortmund ist indirekt an der SBB Dortmund GmbH beteiligt, die Parkhäuser betreibt, mit Skoda-Pkws handelt und drei Tankstellen besitzt. Bochum hat investiert in die Snap GmbH, die Hightech-Prothesen entwickelt.

Interessante Geschäftsfelder, ohne Frage. Aber was haben Kommunen dort zu suchen? Und – kennen sie die Risiken?

Unter Strom

Die größten Engagements, die größten Verluste aber gibt es im Energiesektor. Nehmen wir die Firma Trianel, gegründet 1999, unter anderem von den Stadtwerken Bochum. Trianel sollte für mehrere Stadtwerke auf dem liberalisierten Markt Strom einkaufen und so günstigere Preise erzielen. Das reichte schon bald nicht mehr: Trianel stieg in die Energieproduktion ein.

2007 ging das Gas-Kraftwerk Hamm-Uentrop in Betrieb, 2013 ein 750-Megawatt-Kohlekraftwerk in Lünen ans Netz. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig: Inzwischen war die Energiewende ausgerufen worden, der klassische Strom hatte gegen die hochsubventionierten erneuerbaren Energien keine Chance.

Aber auch in die hatte man ja investiert: Mit Borkum West II wurde für über eine Milliarde Euro ein Windpark mit 40 Windrädern und einer Leistung von 200 Megawatt in die Nordsee gebaut. Er ging um Jahre verspätet ans Netz. Das Kapital ist gebunden, Kredite müssen bedient werden.

Aufsichtsratsvorsitzender von Trianel und treibende Kraft bei der Gründung des Unternehmens ist Bernd Wilmert (SPD), bis vor kurzem Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Bochum und einer der umtriebigsten Manager des Ruhrgebiets, in mehreren Aufsichtsräten sitzt er. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte Wilmert als bekannt wurde, dass die Stadtwerke Bochum Prominenten wie Uli Hoeneß oder Peer Steinbrück bis zu 25.000 Euro für Auftritte vor einem exklusiven Publikum zahlten.

Auch andere Städte haben sich im Stromsektor verzockt. Die Kraftwerke der Stadtwerke Duisburg fahren Millionenverluste ein, Arbeitsplätze müssen abgebaut, Unternehmensteile geschlossen oder verkauft werden. Nur eine Kapitalerhöhung bewahrte die Stadtwerke vor dem Kollaps – finanziert mit einem Kredit über 200 Millionen Euro. Und dabei ist Duisburg eigentlich längst schon pleite.

Auch die Stadtwerke in Dortmund rechnen in den kommenden Jahren mit Verlusten. Als Grund nennt Stadtwerke-Chef Guntram Pehlke die Energiewende – und die anhaltende Krise bei RWE, an dem seine Stadtwerke beteiligt sind.

Auch die Grünen kungeln mit

Dass sich die Politiker der beiden großen Parteien in den kommunalen Unternehmen lukrative Posten und Aufträge zuschieben – man ahnt es. Und es geschieht, immer wieder. So wie in Essen. Der mittlerweile ausgeschiedene Chef der Essener Entsorgungsbetriebe (EBE) Klaus Kunze verteilte an SPD-Funktionäre teure Fußball- und Konzertkarten, genehmigte sich Vorsorgeuntersuchungen auf Firmenkosten und verschaffte einem befreundeten SPD-Ratsmitglied einen Auftrag.

Dass die Grünen – einst angetreten, den Filz zu lüften – längst dazugehören, hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Doch auch solche Fälle gibt es. Nehmen wir Börje Wichert, Chef der Grünen im Ruhrgebiet.

Wichert taucht nicht im VEB-Atlas Ruhr auf. Dafür ist er als Bereichsleiter einer kommunalen Firma nicht wichtig genug. Dennoch ist seine Geschichte erwähnenswert.

2014 nahm Wichert an den Koalitionsverhandlungen mit der SPD im Ruhrparlament teil. Es ging darum, eine riesengroße Koalition zu schmieden, von CDU über SPD bis Grüne. Noch während der Verhandlungen bekam Börje Wichert einen neuen Job bei der kommunalen Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH (WMR), einem Unternehmen, das dem Ruhrparlament zugeordnet ist, als Bereichsleiter für Standortmarketing.

Was qualifiziert Börje Wichert für diese Aufgaben? Wenig – außer seinem Parteibuch. In einem Interview mit dem „Pottblog“ aus dem Jahre 2010 äußerte sich Wichert zu seiner Ausbildung: Er habe mal ein paar Semester Jura studiert. Dann war er Kreisgeschäftsführer der Grünen im Ennepe-Ruhr-Kreis, wissenschaftlicher Mitarbeiter des auf Behindertenfragen spezialisierten grünen Bundestagsabgeordneten Markus Kurth und am Ende im Referat „Grundsatzfragen der Mobilität“ im Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

Aufgaben, die mit zwei Dingen nie etwas zu tun hatten: mit Wirtschaftswissenschaft und der Vermarktung von Wirtschaftsstandorten. Dennoch konnte sich Wichert gegen acht Bewerber durchsetzen, was nach Angaben der WMR nichts mit seinem Parteibuch zu tun hatte. Die Frage, warum die anderen Bewerber noch schlechter waren als der Abschlusslose Börje Wichert, ließ die WMR offen.

Vielleicht zieht das Wirtschaftsförderungsunternehmen des Ruhrgebietes auch einfach nur unqualifiziertes Personal an.

Wertloses Tafelsilber

Die städtischen Unternehmen und Beteiligungen werden von Politikern im Ruhrgebiet gern romantisierend „unser Tafelsilber“ genannt. Der Schatz, der Notgroschen, den man auch in schlechten Zeiten nicht anrührt. Vor allem die Aktien des Energiekonzerns RWE sind solches „Tafelsilber“.

2005 verkaufte Düsseldorf seinen Anteil an RWE und tilgte so sämtliche Schulden. In anderen Städten sorgte das für Stirnrunzeln. Thomas Eiskirch (SPD), heute Oberbürgermeisterkandidat in Bochum, etwa sagte: „Es ist mir völlig unverständlich, wie man so über einen Verkauf von Anteilen von RWE nachdenken kann. Dies zeigt ein völlig falsches Verständnis von nachhaltiger Wirtschafts- und Energiepolitik.“

Nun ja. Ende 2007 lag der Kurs von RWE bei fast 100 Euro. Heute liegt er bei knapp 19 Euro. Der Verfall des Aktienpreises belastet die Haushalte schwer. Ob RWE in Zukunft jemals wieder Dividenden auszahlt, gilt nicht als sicher.

Düsseldorf ist unterdessen so gut wie schuldenfrei und hat Kindergärten, in denen Eltern ihre Kleinen ohne zusätzliche Beitragszahlungen unterbringen können. Im Ruhrgebiet ist das undenkbar: kostenlose Kindergärten für alle.

Dafür hält man im Pott aber immer noch die immer wertloseren RWE-Aktien – das so genannte Tafelsilber. Und häuft munter weiter Unternehmen an.

Städte als Heuschrecken

835 Millionen Euro zahlten die Stadtwerke Bochum und Dortmund etwa für den Kauf der Gelsenwasser AG über die Wasser und Gas Westfalen GmbH. Und weil sie kein Geld hatten, nahmen sie einen Kredit auf.

2014 übernahmen die Stadtwerke Bochum, Dortmund, Essen, Oberhausen, Duisburg und Dinslaken das Energieunternehmen Steag. Der Kaufpreis: 1,1 Milliarden Euro. Die Finanzierung: über Kredite.

Beide Unternehmen müssen nun mit ihren Erlösen die Schulden abbezahlen, mit denen sie gekauft wurden. Die neuen Besitzer erwarten zudem Gewinne. Es gibt berüchtigte Finanzinvestoren, die das genauso machen. Der einstige SPD-Chef Franz Müntefering nannte sie mal „Heuschrecken“.

Investoren, die eigentlich wirtschaftlich gesunde Firmen aussaugen, bis diese vor die Wand fahren.

Bei der Steag könnte das bald Realität werden, wenn nicht mehr genug Gewinne da sein sollten, um den alten Kraftwerkspark zu erneuern.

Gewinne einplanen, die dann ausbleiben

Dabei sah die Idee einmal ganz anders aus: Die Gewinne der Stadtwerke im Energiegeschäft sollten genutzt werden, um die Verluste in anderen Feldern der kommunalen „Daseinsvorsorge“ aufzufangen, etwa im Nahverkehr. Strom finanziert Bus und Tram. So sollte es sein. Und in guten Zeiten funktionierte das tatsächlich.

Nun aber brechen die Gewinne der Stadtwerke ein, und kaum eine Kommune hat genug Mittel, die ausbleibenden Geldflüsse der Stadtwerke zu ersetzen. Inzwischen haben fast alle Stadtwerke mit Sparrunden und Personalabbau begonnen. In Essen wird es zu massiven Einschnitten beim Nahverkehr kommen, in Duisburg werden alte Stadtbahnen durch Busse ersetzt.

Wenn Immobilienunternehmen fremdgehen

Auch die kommunalen Wohnungsbauunternehmen geraten in Schieflage. Dabei können diese Firmen – wie die Dortmunder Dogewo, die Essener Allbau oder die skandalträchtige Duisburger Gebag – auf eine stolze Tradition zurückblicken. In den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg bauten sie Hunderttausende Wohnungen in den Städten des Ruhrgebiets – und milderten die erdrückende Wohnungsnot, die mindestens bis in die 1980er Jahre anhielt.

Dann wollten auch die kommunalen Immobilienunternehmen mehr, nicht nur biedere Mehrfamilienhäuser für finanzschwache Mieter bauen. Sie begannen, sich in der Stadtplanung zu engagieren, Stadtteile zu entwickeln oder sprangen ein bei Bauprojekten, die von den Städten nicht mehr aus eigener Kraft finanziert werden konnten.

Verheben sich die kommunalen Immobilienunternehmen, gibt es zwei Wege: die Mieten erhöhen oder Häuser verkaufen.

Die Duisburger Baugesellschaft Gebag verhob sich bei der von den Lokalpolitikern gewollten Erweiterung des Museums Küppersmühle und verlor dabei über 30 Millionen Euro. Das Unternehmen stand kurz vor der Pleite. Zu Lasten der Mieter in Duisburg: Renovierungen blieben aus, der Leerstand nahm zu. Hunderte Wohnungen wurden verkauft.

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung schrieb unter der Überschrift „Gebag-Häuser sind ein Albtraum“: Der Putz fällt brockenweise von den Wänden, die Verkleidung an der Hauswand fehlt an vielen Stellen, die Haustür schließen nicht richtig, die Treppen zum Eingang sind marode und zum Teil weggebrochen, die Bodenplatten lose.

Den Zusammenhang zwischen schlechter Politik und miserablen Mietshäusern stellte die Bevölkerung oft nicht her.

Verstecken, dass man eigentlich pleite ist

Die Lokalpolitiker versuchen aus Kräften zu verbergen, dass sie ihre Gemeinden eigentlich in die Pleite gewirtschaftet haben. Und immer noch gelingt es ihnen. So können zwar viele Städte aus eigener Kraft keine Kulturevents mehr veranstalten, kein Sportfest mehr organisieren, keinen Skaterpark für die Kids bauen. Doch sie kaschieren mit Hilfe der Kommunalfirmen die Misere.

Bochum beispielsweise war trotz der Zusage von Fördergeldern aus Entwicklungsfonds der Europäischen Union nicht in der Lage, ein Konzerthaus zu bauen. Die Stadt hätte einige Millionen aus der eigenen Tasche drauf legen müssen – eine so genannte Eigenbeteiligung. Das Geld war schlicht nicht in der Stadtkasse. Nur weil die Kommunalbetriebe Umweltservice Bochum und die Sparkasse Geld rüber schoben, das sie als „Spenden“ bezeichneten, kamen die Mittel für den Bau schließlich zusammen.

Das dürfte sich nun ändern. In Zukunft werden es Politiker schwer haben, mit dem Geld der städtischen Unternehmen die Politik umzusetzen, die sich die Städte schon lange nicht mehr leisten können. Das Verbergen der eigenen finanziellen Impotenz kommt an ein Ende.

Kungeln unter Freunden

Die Netzwerke im Ruhrgebiet sind fest zusammengestöpselt.

Wie kann es zu der Hörigkeit der Volkseigenen Betriebe gegenüber der Lokalpolitik kommen? Eine Erklärung liegt nahe. In den kommunalen Unternehmen werden verdiente Parteifreunde bestens untergebracht – jenseits der Beschränkungen der öffentlichen Besoldung. Stellen als Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzender sind besonders attraktiv. So attraktiv, dass ein Kommunalpolitiker in einem Hintergrundgespräch sagte, alle Parteien hätten Probleme, für frei werdende Dezernenten-, Bürgermeister- und Oberbürgermeisterpositionen gutes Personal zu finden. Denn da verdient man nicht nur weniger, sondern muss auch mehr arbeiten. Die guten Leuten streben lieber in die VEBs. Auch wenn sie dort im Gegenzug den lokalen Größen Wünsche jenseits des Firmenzwecks gewähren müssen.

Um die 130.000 Euro erhält der Oberbürgermeister einer Großstadt im Ruhrgebiet pro Jahr – brutto. Für dieses Geld leitet er eine Stadtverwaltung mit mehreren Tausend Mitarbeitern, sitzt in Aufsichtsräten zahlreicher Unternehmen, leitet die Sitzungen des Rates und muss sich bei den Ortsvereinen seiner Partei sehen lassen. Ein Stressjob. Innerhalb seiner Stadt unterliegt er zudem einer massiven sozialen Kontrolle, kleinste Verfehlungen werden in der Öffentlichkeit kritisiert. Als der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau sich einmal mit einem Polizeibeamten stritt, der ihn ermahnte, nicht auf dem Fahrrad mit seinem Handy zu telefonieren, stand das wenige Tage später in der Zeitung und sorgte für Spott.

Wäre Sierau Geschäftsführer der Stadtwerke gewesen, hätte er diesen nicht ertragen müssen. Und nebenher wäre sein Konto zwei bis drei Mal so voll. Zwischen 300.000 und 450.000 Euro liegt das Jahreseinkommen der Stadtwerke-Chefs im Ruhrgebiet. Häufig setzen sich die Summen aus den Gehältern und Vergütungen bei gleich mehreren kommunalen Tochterunternehmen zusammen. Noch lohnender ist es, Vorstandsvorsitzender eine Sparkasse zu sein. Da verdient man dann 448.000 Euro im Jahr in Dortmund. Oder sogar 474.000 Euro in Bochum.

Wachstum!

In den 90er Jahren, mit dem Fortschreiten der Globalisierung, änderte sich das Selbstbild der Städte und der mit ihnen verbundenen Unternehmen. Sie wandelten ganze Ämter in GmbHs um und trieben ihre Unternehmen auf Wachstumskurs. Aus biederen städtischen Angestellten wurden nun Manager. Denen gefiel das natürlich, und etliche wurden von nun an besser bezahlt. Dass viele dieser kommunalen Manager wenig Erfahrung in der Leitung eines Betriebes hatten, war für die Entscheider nur selten ausschlaggebend. Sie konnten immerhin auf eine lange Laufbahn in der SPD zurückblicken. Das reichte erstmal. Loyalität galt mehr als Wissen.

Die Rede von der Konzern-Stadt kam auf. Die städtischen Unternehmen sollten wachsen, neue Geschäftsfelder erobern und mit ihren Gewinnen Geld in die Stadtkassen spülen. Hoffnungsfelder waren nach den Deregulierungswellen gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts vor allem die Felder Telekommunikation und Energie. Hier wollten die Städte Geld verdienen, und den Auftrag dazu bekamen die Stadtwerke. Sie wurden ausgebaut, neue wurden gegründet.

Kaum ein Politiker kann die verschachtelten Konzerne der Städte noch überblicken. Dass wirtschaftliche Betätigung immer riskant ist, scheint kaum jemandem klar zu sein. Es gibt nicht nur Gewinne. Pläne können auch mal nicht aufgehen und Verluste auf das eingesetzte Kapital die Folge sein. Tatsächlich spielt die Politik Monopoly mit dem Geld der Steuerzahler und riskiert die Zukunft der Städte.

Dabei sitzen Politiker aller Parteien in den Aufsichtsräten, verdiente Parteimitglieder häufig auf Vorstandsposten. Ehrenamtliche Kommunalpolitiker entscheiden über den Kauf von Energiekonzernen, ohne die Risiken ihres Handelns abschätzen zu können.

Auf alte Pferde setzen

Die Steag ist so ein Konzern. Duisburg, Bochum, Dortmund, Dinslaken und Oberhausen kauften das Energieunternehmen über ihre kommunalen Töchter für rund 1,1 Milliarden Euro — auf Kredit.

Bislang sieht es nach einem guten Geschäft aus: Die Gewinne der Steag reichten nicht nur aus, um die Kredite für ihren Kauf zu bedienen. Auch an die Städte floss noch Kapital über die Beteiligungen. Doch die Steag verdient ihr Geld bislang vor allem mit Kohlekraftwerken. Drei davon stehen in der Türkei, Kolumbien und den Philippinen und machen dort ordentliche Gewinne. Auch acht weitere Kohlekraftwerke in NRW und im Saarland, zum Teil älter als 40 Jahre und längst abgeschrieben, sind bislang gut am Markt vertreten.

Doch macht die Politik ernst mit der Energiewende, könnte das Geschäftsmodell der Steag schnell zusammen brechen, könnten die Stadtwerke die Kredite nicht mehr abbezahlen, die sie für den Kauf aufgenommen haben. Der Steag-Deal ist eine Wette auf die Zukunft.

Und Wetten kann man verlieren – vor allem, wenn man auf die Zukunft alter Kohlekraftwerke setzt.

Parteien-Querfinanzierung

Doch die VEBs des Ruhrgebietes sind noch aus einem anderen Grund wichtig für die Lokalpolitik. Die SPD erwartet beispielsweise von ihren Mandatsträgern, dass sie 30 Prozent ihrer Einnahmen aus Aufsichts- und Beiräten an die Parteikasse abführen. Nach Informationen des Autors will die CDU 25 Prozent, die Grünen erwarten mindestens die Hälfte des Geldes als Spende. Geld, das in den Ortsvereinen dringend gebraucht wird, denn für Kommunalwahlkämpfe gibt es kein Geld aus der Parteienfinanzierung.

Bei den Dortmunder Grünen, die besonders offen über ihrer finanziellen Verhältnisse informieren, machen die Spenden der Mandatsträger ein Fünftel ihrer Einnahmen aus – ungefähr so viel wie die Mitgliedsbeiträge.

Das Interesse der Parteien, irgendetwas zu ändern – die Zahl der Aufsichtsräte zu verringern etwa, oder sie mit Nicht-Politikern zu besetzen – geht folglich gegen Null. Weniger Mandate bedeuten weniger Geld in den Parteikassen.

Zudem gehören Aufsichtsratsmandate zum „Lifestyle“ der Kommunalpolitiker. Sie bekommen Einladungen, kostenlose Computer oder subventionierte iPads. Und sie bekommen Geld. Über 6000 Euro im Jahr für ein Aufsichtsratsmandat sind schnell drin. An der Zahl der Aufsichtsratsmandate und der Bedeutung der Unternehmen erkennt man die Alphatiere der Fraktion. Und man erkennt, dass im Ruhrgebiet die Macht noch immer männlich ist. Nur in sozialen Unternehmen tummeln sich in den Aufsichtsräten Frauen. Geht es allerdings um Macht und Moneten, wie im Energiebereich, sind Frauen kaum zu finden. Dafür jede Menge alte weiße Männer. So sehr sich SPD und Grüne offiziell für Quotenregelungen in der Privatwirtschaft einsetzen – bei den kommunalen Unternehmen, wo sie dieses Ziel schon lange hätten durchsetzen können, scheren sie sich nicht um die nominelle Gleichberechtigung.

Die Intransparenz der GmbHs

Wenn die Strippen gezogen sind, funktionieren die Netzwerke.

Ratsmitglieder üben in Nordrhein-Westfalen ein Ehrenamt aus, egal ob sie in einer Großstadt wie Dortmund oder einer Kleinstadt wie Herten ihr Mandat wahrnehmen. Und das ist gut, denn so wird gewährleistet, dass keine zu großen wirtschaftlichen Abhängigkeiten mit dem Mandat verbunden sind.

Das Ehrenamt führt aber auch dazu, dass für Ratsmitglieder Politik eine Nebensache ist: Sie üben ihr Amt neben ihrer Arbeit aus, verfügen nicht über eigene Mitarbeiter und haben auch bei größeren Fraktionen nur einen eingeschränkten Zugriff auf fachkundige Beratung. Sie müssen sich auf ihren eigenen Verstand und ihre Überzeugungen verlassen.

Das wäre eigentlich ein Vor- und kein Nachteil – wenn die Aufgaben der Räte in den vergangenen Jahren nicht immer komplizierter geworden wären. Man kann zu der Ansicht gelangen, dass mit den gestiegenen Anforderungen an die Ratsmitglieder auch eine Professionalisierung eintreten müsste.

Doch die findet nicht statt. Stattdessen wird die zunehmende Komplexität der Aufgaben von Ratsmitgliedern genutzt, um Transparenz zu verhindern.

Ein durchschnittlicher Beteiligungsbericht ist ein umfangreiches Dokument: Duisburgs Beteiligungsbericht umfasst 179 Seiten, Bochums 378, Dortmunds 278, Essens 395, Dinslakens 128 und Lünens 343 Seiten.

Ganz davon abgesehen, das Städte wie Dinslaken oder Bochum noch nicht einmal ihrer Pflicht nachkommen, diese Berichte jährlich zu veröffentlichen, ist es ohne Sachkenntnis kaum möglich, die wirtschaftlichen Verflechtungen der Städte auch zu verstehen, geschweige denn, sie zu hinterfragen.

Die wirtschaftlichen Strukturen der meisten Städte sind für Ratsmitglieder kaum noch nachzuvollziehen. Grund dafür ist die seit den 90er Jahren immer stärker zugenommene Auslagerung von Aufgaben in Gesellschaftsformen wie die GmbH und die AG. Ist dieser Schritt gegangen, nimmt die Komplexität des Wirtschaftsgefüges fast automatisch zu. Untergesellschaften werden gegründet, um wirtschaftliche Risiken gering zu halten. Stadttöchter beteiligen sich an weiteren Stadttöchtern, um sie wirtschaftlich zu stützen. Städte geben Patronatserklärungen und Bürgschaften für volkseigene Betriebe ab, um ihnen Kredite zu ermöglichen, die diese selbst nicht oder nur zu schlechteren Konditionen aufnehmen könnten — oder die ihren Müttern, den Städten, gar nicht erlaubt wären. So werden wirtschaftliche Freiräume erschlossen, die eigentlich aus guten Gründen verschlossen waren. Es gibt dutzende unkontrollierte Schattenhaushalte, Nebenkassen und stille Vereinbarungen.

Demokratie ist auch eine Frage der Rechtsform

Die Auslagerung von städtischen Aufgaben in privatrechtliche Gesellschaften ist immer mit einem Verlust an öffentlicher Kontrolle verbunden.

Aufsichtsräte sind in erster Linie nicht dem Gremium verpflichtet, von dem sie entsandt werden, sie sind vor allem dem Unternehmen verpflichtet, in dessen Aufsichtsrat sie sitzen. Aufsichtsräte müssen Sorge für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens tragen – das muss nicht identisch mit dem Interesse der Stadt sein, der das Unternehmen gehört. Zudem sind Aufsichtsratssitzungen vertraulich. Fragen, die in diesem Gremium diskutiert werden, Informationen, die das Aufsichtsratsmitglied dort erhält, darf es in der Regel nicht öffentlich diskutieren.

Was in Aufsichtsräten besprochen wird, sollen weder die Bürger noch die anderen Fraktionsmitglieder erfahren. Wer etwas ausplaudert, wird ausgeschlossen.

Die Aufgabe von Aufsichtsräten ist anspruchsvoll. Sie haben den Vorstand zu kontrollieren und können – zumindest theoretisch – bei massiven Fehlentwicklungen im Unternehmen auch finanziell haftbar gemacht werden. Als Aufsichtsratsmitglied macht es Sinn, die Bilanz eines Unternehmens lesen und durchdringen zu können. Ein Aufsichtsrat muss mit Wirtschaftsprüfern diskutieren können und dem Vorstand auf Augenhöhe begegnen. Doch ob Aufsichtsratsmitglieder die dafür notwendige Qualifikation und das nötige Selbstbewusstsein haben, ist reine Glückssache. Im Gegensatz zu den Sparkassen, bei denen die Mitglieder des Verwaltungsrates eine Qualifikation erwerben oder nachweisen müssen, ist dies bei Aufsichtsräten nicht der Fall.

Klassische Eigenbetriebe sind dagegen viel transparenter. Sie müssen wie eine GmbH Bilanzen aufstellen, werden aber direkt von einem Ausschuss kontrolliert. Der Rat kann über sie diskutieren, die Dokumente der Eigenbetriebe stehen allen zur Verfügung. Ähnlich ist es bei Anstalten öffentlichen Rechts, sie haben eigene, öffentlich tagende Gremien. Auch hier ist ein Großteil der Unterlagen für alle einsehbar.

Doch der Trend geht vielerorts hin zur GmbH – und damit zur Intransparenz.

Download eBook „Filzdecke Ruhr“

Es geht auch anders: Spitzenmanager ohne Parteibuch

Die Zeiten, in denen alle Spitzenpositionen in den städtischen Unternehmen ausschließlich nach Parteibuch besetzt wurden, sind zum Glück vorbei. Weil immer weniger Menschen Parteien angehören, sagen Manager kommunaler Unternehmen. Politisches Engagement ist längst nicht mehr üblich und gerade unter Leistungsträgern eher verpönt. Die Zeiten, wo ein Top-Manager wie Siemens-Vorstandschef Heinrich von Pierer für die CSU im Rat der Stadt Erlangen saß, sind lange vorbei.

Umgekehrt gilt: Viele, die sich mit beruflichen Hintergedanken in Parteien engagieren, gehören nicht zu den Besten ihres Jahrgangs und sind eher Versorgungsfälle, die Loyalität gegen Protektion eintauschen.

Gerade die Stadtwerke sind ausgewachsene Konzerne und für die Städte wirtschaftlich extrem wichtig – hier muss Geld verdient werden, vom wem ist dabei relativ egal. Marcus Wittig ist ein Beispiel für die neue Generation von Managern im Bereich der öffentlichen Unternehmen. Der Chef der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH hat kein Parteibuch und war vor seiner Zeit bei den Stadtwerken bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Die Zeit der roten Spitzenmanager wie Bernd Wilmert oder Guntram Pehlke geht langsam aber sicher zu Ende.

Aber wer nun glaubt, das Ruhrgebiet würde seinen Filzmantel abstreifen, irrt. Unterhalb der Spitzenposten gibt es noch genug Jobs für Mitglieder und Funktionäre von SPD, CDU und Grünen.

Teile und herrsche

Zentral für den Filz ist nach wie vor die SPD, die wichtigste politische Kraft im Ruhrgebiet. Interessanterweise begann der Aufstieg der SPD erst, nachdem das große Zechensterben eingesetzt hatte. Die Partei litt nicht an der Erosion des Bergbaus, sie profitierte davon. Das Elixier des sozialdemokratischen Erfolgs: Die Sozialdemokraten versprachen nicht eine neue Gesellschaft; sie versprachen lediglich, sich verlässlich zu kümmern.

Und das taten sie: Wohnungen gab es bei den städtischen Wohnungsbauunternehmen am schnellsten, wenn man das richtige Parteibuch hatte. Das gleiche galt für Jobs im Öffentlichen Dienst. Die Rathäuser und die Unternehmen der Kommunen wurden die neuen Zechen des Ruhrgebiets. Hier fand man eine sichere Anstellung und war in gewohnte Strukturen eingebunden. Starke Personalräte sicherten die Rechte der Arbeitnehmer, Loyalität galt mehr als Leistung und eigene Ideen. Eine Kümmerer-SPD sorgte für einen wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmen, in dem man gut leben konnte. Zumindest solange man bereit war, sich anzupassen.

Nie vergessen wurde dabei die Einbeziehung der Opposition. Versöhnen statt spalten, das Motto mit dem NRW-Ministerpräsident Johannes Rau bei der Bundestagswahl 1987 fulminant scheiterte, steht für diese Politik: Alle wurden in die Vergabe der Pfründe mit einbezogen. Auch die Christdemokraten erhielten ein kleines Stück vom großen Kuchen ab, Männer aus ihren Reihen wurden auch mal zu Dezernenten gewählt oder erhielten Jobs in den öffentlichen Unternehmen.

Auch in Zeiten absoluter Mehrheiten ernannte die SPD die Kollegen von der CDU zu Dezernenten und Amtsleitern. Die Konservativen waren immer in die Entscheidungen innerhalb der Verwaltungen eingebunden. Die CDU hatte so immer das Gefühl, an der Macht beteiligt zu sein und hielt sich mit Kritik zurück. Und auch bei der Verteilung von Posten in kommunalen Unternehmen wurde die CDU nie vergessen. Brotkrumen der Macht fielen immer ab. So wie im Fall von Peter Greulich.

Erfahrung in der Wirtschaft konnte der nicht vorweisen, als er 2013 in den Vorstand der Duisburger Wirtschaftsbetriebe gewählt wurde. Er hatte Geografie studiert, leitete das Umweltamt in Gütersloh und ging 2000 als Umweltdezernent nach Duisburg. 2006 ging es für den engen Freund des damaligen Duisburger Oberbürgermeisters Adolf Sauerland (CDU) auf der Karriereleiter weiter nach oben – er wurde Stadtdirektor und damit der zweitmächtigste Mann der Stadt. Bis 2016 war Greulich gewählt – als sich die Mehrheiten änderten und sein Kumpel Sauerland nicht mehr OB war, lief Greulichs Zeit in der Stadtspitze ab. Das war allerdings kein Grund für ihn zur Trauer: Greulich machte seinen Platz als Stadtdirektor frei und wurde Chef der Wirtschaftsbetriebe. Ein mehr als doppelt so hohes Gehalt tröstet ihn seitdem über den Verlust des politischen Einflusses hinweg.

Fazit

Im Februar 2015 hielt Horst Schiereck, der langjährige Oberbürgermeister von Herne, auf dem Neujahrsempfang der Gewerkschaft Verdi eine Rede. Darin sagte er, er wollte nicht „Gewerbe um jeden Preis“ ansiedeln, sondern immer auch auf „Arbeitsplatzdichte und Steuerkraft“ achten. Für Herne gelte ohnehin: „Die größten Gewerbesteuerzahler sind sehr oft die städtischen Betriebe“.

Dieses Verständnis von Wirtschaft ist bezeichnend. Weite Teile der Politik im Ruhrgebiet – und längst nicht nur der SPD – setzen auf den Staat und nicht auf die freie Wirtschaft. Das Bild des Stadt-Konzernes ist in den Köpfen vieler Politiker an die Stelle der Großkonzerne getreten, die früher die Arbeitswelt des Ruhrgebietes bestimmten. Nur wenn es den Konzernen gut geht, haben die Menschen im Pott Aussicht auf Arbeit und Wohlstand.

Ruhrgebiets-Politiker setzen auf starke Städte und Kontrolle. Das Chaos, die Unabwägbarkeiten, die mit dem freien Markt einhergehen, schätzt man nicht. Lange Zeit wurden fremde Unternehmen von einer Allianz aus Politik und den alten Großkonzernen daran gehindert, sich im Ruhrgebiet anzusiedeln. Bodensperre hieß diese Politik. Unternehmen wie Henkel oder Ford wurde tatsächlich in den Nachkriegsjahren kein Land im Ruhrgebiet gegeben, auf dem sie Fabriken hätten bauen können.

Heute sind die Politiker des Ruhrgebiets noch immer nicht in der Lage, über die eigenen Grenzen hinweg zu schauen. Sie vergleichen ihre Stadt immer nur mit der nebenan, der es genau so schlecht geht. Und verpassen so die Chance, die Henkels und Fords zu sich zu holen.

Statt Erfahrungen aus dem Münsterland zu lernen, das den Verlust von über 100.000 Arbeitsplätzen in der Textilindustrie verkraftet hat und heute trotzdem ein bedeutenderer Industriestandort als das Ruhrgebiet ist, schmort das Ruhrgebiet im eigenen Saft. Die Politik redet sich ein, eine Metropole zu sein und verdrängt das Versagen. Schuld an Problemen sind immer die anderen: Der Bund, das Land, die Europäische Union, der Kapitalismus, die Banken.

Gleichzeitig spielen die herrschenden Mehrheiten in den Räten mit dem Geld der Bürger Unternehmer. Sie nutzen die Volkseigenen Betriebe zur Versorgung von Parteifreunden und zur Finanzierung der eigenen Partei und Ambitionen.

Die herrschenden Mehrheiten halten an RWE-Beteiligungen fest, auch wenn sie keine Zukunft mehr haben. Sie zocken reihenweise mit Fremdwährungskrediten und verspielen Millionen, die sie nicht haben. Mehr noch: Sie sind nicht bereit, Bilanz zu ziehen und einen vor Jahrzehnten eingeschlagenen Kurs zu ändern.

Die zahlreichen Kommunal-Unternehmen können in den kommenden Jahren das größte Problem für die Menschen im Ruhrgebiet werden – wenn die Verwerfungen auf den Energiemärkten sich ausweiten. Dann steht ein neuer Strukturwandel an, den niemand auffangen wird, weil Großmannssucht sich mit Inkompetenz und der Unfähigkeit zu lernen gemischt hat. Arbeitsplätze werden verschwinden und etliche Kommunen in die Pleite driften. Weder Bibliotheken noch Altentreffs werden erhalten werden können.

Dieser Mix aus Schönrednerei und Filz ist das Rezept, aus dem man Verlierer macht.

Korrektur (27.07.2015): Wir wurden von einem Mitglied darauf aufmerksam gemacht, dass der RWE-Aktienpreis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bei 30 Euro, sondern sogar noch tiefer bei ungefähr 19 Euro lag. Dies wurde im Artikel korrigiert.

Diese Recherche wurde über die unabhängige Crowdfunding Plattform crowdfunding.correctiv.org finanziert. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern:

Roland W. Waniek, Markus Hesselmann, Paul Kriener, Joachim Berndt, Stephan Ring, M Gehling, Julius Becker, Barbara Jürgens, Klaus Lohmann, Hendrik Neukäter, Eric Kessler, Jens Herre, Ulrich Essmann und 16 weiteren Menschen, die nicht genannt werden möchten.

Netzwerk-Visualisierung: Stefan Wehrmeyer