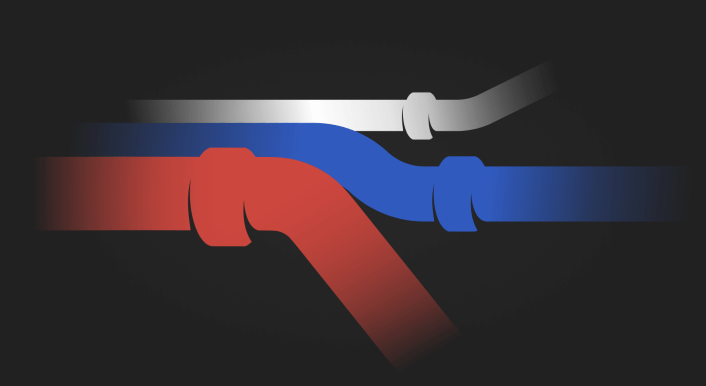

Gazprom gegen Uniper: Russlands Druck auf Deutschland

Eigentlich will der Energiekonzern Uniper von Gazprom Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe. Doch Russland beugt das Recht und fordert seinerseits 14 Milliarden Euro – ein Erpressungsmanöver? Immerhin hält der Konzern im Besitz des deutschen Staates weiter Anteile in Russland – und ist Gläubiger von Nord Stream 2.

Die Energiekrise infolge der russischen Invasion in der Ukraine hat die Bundesregierung abwenden können. Doch ihre Maßnahmen könnten ein folgenreiches Nachspiel haben.

Die Bundesregierung sprang angesichts eines drohenden Energie-Blackouts ein und verstaatlichte den deutschen Ableger des russischen Energiekonzerns Gazprom und den deutschen Konzern Uniper. Es waren drastische Schritte, um die Energieversorgung sicherzustellen.

Aber die staatlichen Eingriffe haben Folgen. Eigentlich steht Uniper wegen der Lieferausfälle eine milliardenschwere Entschädigung zu. Doch Russland hat den Spieß inzwischen umgedreht. Mit einem eigenen Urteil und einer Milliarden-Strafe gegen den deutschen Staatskonzern hat sich Russland ein Druckmittel geschaffen – in einer Zeit, in der energiepolitisch wichtige Weichenstellungen getroffen werden. Es geht um die Zukunft von Nord Stream 2 und die Ölraffinerie in Schwedt. Es geht um deutsche Staatsinteressen und Vermögenswerte in Russland. Die Frage ist: Wie wird Russland sein Druckmittel nutzen?

Streitigkeiten zwischen internationalen Konzernen werden von Schiedsgerichten behandelt

Der Kampf um die Milliarden spielt sich abseits der großen Öffentlichkeit ab. Juristischen Abteilungen großer westlicher Konzerne bereiten dieser und andere Fälle jedoch schon länger Kopfschmerzen. Denn Russland hat sich nach dem Einfall in die Ukraine von einer Praxis verabschiedet, auf die sich Geschäftspartner im Westen lange Jahre verlassen haben.

Wenn sich internationale Konzerne untereinander streiten, dann tun sie das lieber nicht in aller Öffentlichkeit und vor nationalen Gerichten, sondern in privat organisierten Schiedsgerichten. Das schützt auch vor der Willkür autoritärer Staaten. Urteile, die dort ergehen, werden dann weltweit von den meisten Gerichtsbarkeiten anerkannt. Das ist eine etablierte Praxis, an die sich auch Russland viele Jahre gehalten hat – bis jetzt.

Inzwischen verbietet Russland Schiedsverfahren und verhängt Strafen

Seit Februar 2022 unterteilt die russische Regierung die Welt in Freund und Feind. Das Recht – oder Unrecht – ist eine Waffe in der systemischen Auseinandersetzung mit dem Westen geworden. So kommt seitdem ein Gesetz in Russland zum Zuge, das Schiedsgerichten die Zuständigkeit entzieht – auch entgegen geltender Verträge.

Streitfälle sollen in Russland geklärt werden – wo der Staat seit jeher Einfluss auf die Justiz nimmt. In Russland gibt es keinen Rechtsstaat. Die Richter sind nicht frei und unabhängig. Der Begriff „telefonnoje prawo” („телефонное право“), wörtlich „Telefonrecht“ stammt noch aus der Zeit der Sowjetunion. Er beschreibt die Praxis, dass ein Richter einen „Anruf von oben“ erhält, der ihm nahelegt, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Nun unterliegen auch kommerzielle Auseinandersetzungen der Kreml-Willkür.

Der juristische Hintergrund

Das „Lugowoj-Gesetz“ bezieht sich im Kontext von Schiedsgerichtsverfahren auf zwei Ergänzungen der russischen Wirtschaftsprozessordnung aus dem Jahr 2020. Durch die Verschärfung bieten die neuen Paragraphen 248.1 und 248.2 die Möglichkeit, ausländische Schiedsverfahren aktiv zu stoppen und Strafen zu verhängen.

Seit 2022 sind russische Urteile auf Grundlage dieser zwei Ergänzungen sprunghaft angestiegen. Gegen diese Prozessführungsverbote („anti-suit-injunctions“) russischer Gerichte haben westliche Konzerne kaum rechtliche Handhabe.

Die EU hat im 15. Sanktionspaket festgehalten, dass die Anerkennung oder Vollstreckung solcher Gerichtsentscheidungen in Europa untersagt werden. Allerdings müssen westliche Konzerne bei solchen Urteilen und in laufenden Streitfällen sorgfältig abwägen, ob ihre Vermögenswerte in Russland oder in Russland freundlich gesinnten Staaten in Gefahr sein könnten.

Russland eskaliert die juristischen Auseinandersetzungen weiter. In einem Fall einer Enteignung hatte der deutsche Energiekonzern Wintershall Dea gegen die Russische Föderation geklagt. Ein Moskauer Gericht hat vor kurzem mit Berufung auf das Lugowoj-Gesetz geurteilt, dass erstmals der Staat als „russische Person“ vor einem internationalen Schiedsverfahren geschützt werden müsse.

Inzwischen werden nicht nur die beteiligten westlichen Unternehmen mit gigantischen Geldforderungen bedroht, sondern auch die Anwaltskanzlei und sogar Schiedsrichter.

Wenn ein westlicher Konzern entsprechend vertraglichen Schiedsklauseln um seine Rechte kämpfen will, muss er mit drakonischen Strafen rechnen – wie im Fall von Uniper. In der Europäischen Union hat die russische Willkürjustiz keine Rechtskraft. Gleichwohl sind die Strafen nicht ungefährlich.

Solch ein Urteil könnte in Russland vollstreckt werden. Und es besteht die Unsicherheit, ob es nicht auch in Russland-freundlichen Staaten wie Südafrika anerkannt werden könnte.

Russisches Gericht verhängte Milliarden-Strafen gegen Uniper

Die Lieferverträge zweier Uniper-Firmen mit Gazprom Export enthielten eigentlich Schiedsklauseln, wonach über Streitigkeiten ein Schiedsgericht mit Sitz in Stockholm entscheiden soll. Dort wurde ihnen wegen der Lieferausfälle infolge der russischen Invasion in die Ukraine im Juni vergangenen Jahres ein Schadensersatz von über 13 Milliarden Euro zugesprochen.

Gazprom wiederum erwirkte vor einem Handelsgericht in St. Peterburg, dass Uniper im Falle einer Fortsetzung des Verfahrens zu einer Zahlung 14,3 Milliarden verdonnert werde – direkt an den Staatskonzern.

Nun stehen sich die Milliarden-Forderungen auf beiden Seiten gegenüber. Weil Russland das Schiedsgericht von Uniper nicht anerkennt, heben sich die Summen nicht einfach auf. Russland könnte mit dem Urteil ein Druckmittel geschaffen haben – und das in einer Zeit, in der Uniper und die Politik in Moskau, Berlin und Brüssel wichtige Entscheidungen über deutsch-russische Energieprojekte treffen könnten.

Um diese drei Komplexe geht es:

1. Nord Stream 2

Seit geraumer Zeit wird über die Zukunft von Nord Stream 2 verhandelt. Im Raum steht ein amerikanisch-russischer Deal zulasten Europas, CORRECTIV hatte darüber berichtet. Zuletzt hatten sich die Gläubiger von Nord Stream 2 auf einen Schuldenschnitt verständigt und so eine Insolvenz abgewendet.

Ob Uniper als Großgläubiger diesem sogenannten Nachlassvertrag zugestimmt hat, wodurch Verkaufsgespräche überhaupt erst fortgeführt werden können, wollte der Konzern nicht kommentieren. Man habe das Darlehen an Nord Stream 2 abgeschrieben.

In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hatte die Bundesregierung ausgeführt, dass bei dem Schuldenschnitt eine Mehrheitsentscheidung der Gläubiger ausgereicht habe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Uniper bei der Entscheidung rausgehalten hat.

In der Antwort positioniert sich die Bundesregierung gegen einen möglichen Verkauf von Nord Stream 2. Man unterstütze die Vorschläge der EU, Sanktionen gegen Nord Stream 1 und 2 im Rahmen des 18. Sanktionspakets zu verhängen. Zudem prüfe man eine Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes. Bei der Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz hätte der deutsche Staat bisher keine rechtlichen Möglichkeiten, einen Verkauf zu unterbinden.

2. Rosneft-Anteile in Deutschland

Auch die russischen Mehrheitsanteile an der Ölraffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt waren im Gespräch eines möglichen amerikanisch-russischen Deals. Derzeit stehen sie unter Treuhandverwaltung des Bundes, russisches Öl darf nicht mehr importiert werden. Zuletzt sollen die Verkaufsgespräche allerdings stocken.

Die Bundesregierung steht nun vor der Entscheidung, ob sie die Treuhandverwaltung erneut verlängern oder einen Schlussstrich ziehen soll. Zuletzt hatte der Grünen-Abgeordnete Michael Kellner – in der Ampelregierung als parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium mit der Situation in Schwedt befasst – gefordert, der deutsche Staat sollte die russischen Anteile fest übernehmen.

Bei der Entscheidung wird die Bundesregierung die Folgen der Verstaatlichung von Gazprom Germania und das Uniper-Urteil berücksichtigen müssen. Klagen von Rosneft wären zu erwarten – und deutsche Vermögenswerte in Russland in Gefahr. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es lediglich: „Einen Zusammenhang sehen wir nicht.“

3. Uniper-Geschäfte in Russland

Die Politik in Europa hat die Gefahr der russischen Urteile gegen westliche Konzerne erkannt. Ende vergangenen Jahres hat die EU im 15. Sanktionspaket beschlossen, dass die Anerkennung oder Vollstreckung dieser Gerichtsentscheidungen in Europa untersagt. Weniger Schutz gibt es in Russland und in befreundeten Staaten.

Auf dem Papier hält Uniper 83,73 Prozent an der russischen Gesellschaft Unipro, die an großen Gas- und Kohlekraftwerken in Russland beteiligt ist. Die tatsächliche Kontrolle wurde durch einen Präsidialerlass im April 2023 an eine staatliche Agentur übertragen.

Uniper hat die Beteiligung bereits abgeschrieben, formal sind die Anteile aber noch da und könnten Russland als Faustpfand dienen. Das russische Gericht könnte jederzeit versuchen, die Milliardenstrafe gegen Uniper über die Pfändung der Anteile an Unipro einzutreiben. Vorstellbar wäre auch, dass Staaten, Russland freundlich gesinnt sind, solche Urteile umsetzen.

Ein Sprecher von Uniper teilte mit, man habe „Maßnahmen umgesetzt, die das Risiko der Vollstreckung in Uniper-Vermögenswerte auch außerhalb der EU mindern“. Konkreter könne man nicht werden.

Uniper betont, dass man derzeit keine Gas-Lieferverträge mit Russland habe, weder als Pipeline-Gas noch als Flüssiggas (LNG). Man wolle das „Gas-Portfolio möglichst breit und risikoarm aufzustellen“, genannt wird LNG aus den USA, aber auch aus Katar und Kanada.

Doch was, wenn es zu einem Friedensschluss in der Ukraine kommt? Falls Deutschland doch wieder Energie aus Russland beziehen will, wie einige Stimmen aus der Union zuletzt noch forderten? Dann käme alles auf den Verhandlungstisch – auch die Milliarden-Strafe gegen Uniper.

Uniper bezweifelt, noch etwas von den Schadensersatz-Milliarden zu sehen

In der juristischen Auseinandersetzung fand Uniper deutliche Töne. Das russische Urteil beruhe auf einer „willkürlichen Rechtsgrundlage und sei in einem unfairen Verfahren erlassen worden“, führte der Konzern in einem zusammenhängenden Verfahren aus. In mit den Verhandlungen vertrauten Kreisen gibt man sich über Russlands Vorgehen empört – das Recht werde selektiv angewandt, vor Gericht werde geschummelt.

Doch die Strafe steht. Auf Anfrage von CORRECTIV zweifelt ein Uniper-Sprecher an, ob man noch etwas von den Schadensersatz-Milliarden aus Russland sehen werde: „Ob Uniper noch Vollstreckungserlöse in signifikanter Höhe erwarten kann, ist aus heutiger Sicht schwer abzuschätzen.“ Das Geld hat der Konzern schon lange abgeschrieben.

Russland hat Gazprom schon früher als Waffe gegen Deutschland genutzt

Die russische Willkür haben auch andere westliche Konzerne zu spüren bekommen (siehe Aufklapp-Kasten). Der Fall von Uniper sticht jedoch nicht nur durch die hohe Summe hervor. Mit Uniper auf der einen und Gazprom auf der anderen Seite stehen sich zwei Konzerne in Staatsbesitz gegenüber. Und im russischen Urteil findet sich ein Bezug auf eine Entscheidung der Bundesregierung, die in Moskau offenbar gar nicht gut angekommen ist.

Wie das Gesetz andere Konzerne trifft

Die Gesetzes-Paragraphen, auf das sich das russische Gericht stützt, haben auch andere westliche Konzerne zu spüren bekommen. Die Zahl der Urteile ist seit der russischen Invasion sprunghaft angestiegen. Die Unicredit-Bank beispielsweise sah sich einer Strafandrohung von bis zu 250 Millionen Euro ausgesetzt – und widerrief daher ein gewonnenes Urteil in London. Ähnlich reagierten die Deutsche Bank und die Commerzbank.

Ein russisches Urteil gegen Google treibt kuriose Blüten. Weil Youtube mehrere pro-Kreml-Kanäle gesperrt hatte, zogen zwei von ihnen vor Gericht und gewannen 2020. Seitdem sammelt sich die tägliche Strafzahlung von 100.000 Rubel pro Tag auf, die sich regelmäßig verdoppelten. Bis März belief sich die Summe auf umgerechnet 963 Billionen Euro – theoretisch. Im Herbst hatte der Kreml-Sprecher die Forderung als symbolisch bezeichnet.

Um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten, hatte die Bundesregierung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Gazprom Germania, bis dahin ein Gas-Importeur im Besitz des russischen Staatskonzerns, erst unter treuhänderische Verwaltung genommen und später verstaatlicht. Heute heißt der Konzern SEFE (steht für Securing Energy for Europe). Eine Entschädigung an den bisherigen Eigentümer Gazprom Export erfolgte dabei nicht.

Ende 2023 hatte das Handelsblatt die Hintergründe der Entscheidung beleuchtet. Demnach habe Gazprom die deutsche Tochter eilig an einen Strohmann überschrieben und gefordert, die Belieferung der Kunden in Deutschland zu kappen. Die neuen Eigentümer von Gazprom Germania hätten offen zugegeben, mit der Aktion „größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden“ in Deutschland anrichten zu wollen, zitiert das Blatt Eingeweihte – ein Blackout drohte.

In Krisensitzungen habe sich die Bundesregierung dann zu der Treuhandschaft entschieden. Als Reaktion blieben weitere Lieferungen aus Russland aus, als logischer Schritt folgte die Verstaatlichung. Das Wirtschaftsministerium hatte damals den Standpunkt vertreten, Gazprom nicht entschädigen zu müssen, da der Wert des Unternehmens zu negativ sei. Sicher war man sich aber offenbar nicht. Laut dem Bericht habe man nicht ausschließen können, dass infolge der Verstaatlichung Milliardenforderungen auf die Bundesregierung zukommen könnten.

Das russische Uniper-Urteil ist eine Reaktion auf die Verstaatlichung von Gazprom Germania

Ausgerechnet diesen Vorgang führte das Handelsgericht in St. Petersburg im Verfahren gegen Uniper nun als zentrales Argument an. Dem Unternehmen sei das Recht genommen worden, sich im Ausland wirksam zu wehren. Daher finde das russische Prozessrecht Anwendung, das in solchen Fällen russische Gerichte als einzige zuständige Instanz erklärt und internationale Schiedsverfahren untersagt.

Insofern kann das Urteil als Retourkutsche für Deutschlands Vorgehen verstanden werden. Die Verbindung zwischen der Verstaatlichung und dem Uniper-Urteil wollten weder das Bundeswirtschaftsministerium, das die damalige Entscheidung traf, noch das Bundesfinanzministerium, das die staatliche Beteiligung an Uniper verwaltet, kommentieren.

Redaktion: Martin Böhmer, Justus von Daniels

Faktencheck: Martin Böhmer

Design: Ivo Mayr

Kommunikation: Katharina Roche