Entwicklung der Eismassen in Antarktis und Arktis stellt Klimawandel nicht infrage

Gute Nachrichten aus der Klimaforschung? Der ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt behauptet, das Festland-Eis in der Antarktis am Südpol wachse und der Rückgang des arktischen Meereises am Nordpol sei gestoppt. Dass aber die Eisschilde insgesamt zurückgehen, lässt er aus. Ein Faktencheck.

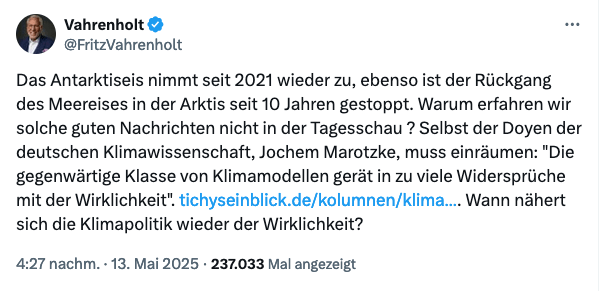

Auf der Plattform X behauptet der ehemalige SPD-Umweltsenator Fritz Vahrenholt, das Eis in der Antarktis (Südpol) nehme seit 2021 wieder zu, der Rückgang des Meereises in der Arktis (Nordpol) sei seit zehn Jahren gestoppt. „Warum erfahren wir solche guten Nachrichten nicht in der Tagesschau?“, schreibt er und erreichte damit mehr als 200.000 Views. Seine Kritik führt er auf den Blogs Tichys Einblick und Reitschuster.de weiter aus.

Wir haben uns die Behauptungen von Vahrenholt angeschaut: Er lässt Kontext aus und erzeugt so mit den Studien, die er zitiert, einen falschen Eindruck. Einer der von ihm zitierten Wissenschaftler wirft ihm daher Rosinenpickerei vor. Auf unsere Rückfragen an Vahrenholt verwies er auf einen Online-Artikel über die Entwicklungen des antarktischen Eisschildes.

Der gemeinnützige Verein Lobbycontrol bezeichnet Vahrenholt als einen der bekanntesten Klimawissenschaftsleugner in Deutschland. Er war in den 1990er-Jahren SPD-Umweltsenator in Hamburg, danach arbeitete er als Manager für Energie-Konzerne wie die Deutsche Shell AG (1998-2001) und RWE Innogy GmbH (2008-2012). Zuletzt fiel er häufiger durch irreführende Behauptungen auf, in denen er Gefahren durch den Klimawandel herunterspielt (hier und hier) oder Erneuerbare Energien in Zweifel zieht (hier und hier).

Vahrenholt bezieht sich auf Studie chinesischer Forscher, wonach Festlandeis der Antarktis wieder zunehme

Schauen wir uns die Behauptungen, die Vahrenholt in den Artikeln aufstellt, genauer an. Er behauptet:

- Eine Studie von chinesischen Forschenden aus dem Jahr 2021 zeige, dass das Festlandeis in der Antarktis (Südpol) mehr werde. Hier geht’s direkt zur Behauptung.

- Eine weitere Veröffentlichung habe gezeigt, dass das Meereis in der Arktis (Nordpol) seit 10 Jahren nicht mehr weniger werde. Hier geht’s direkt zur Behauptung.

- Klimamodelle könnten laut einem Forscher die Realität nicht mehr hinreichend genau wiedergeben. Hier geht’s direkt zur Behauptung.

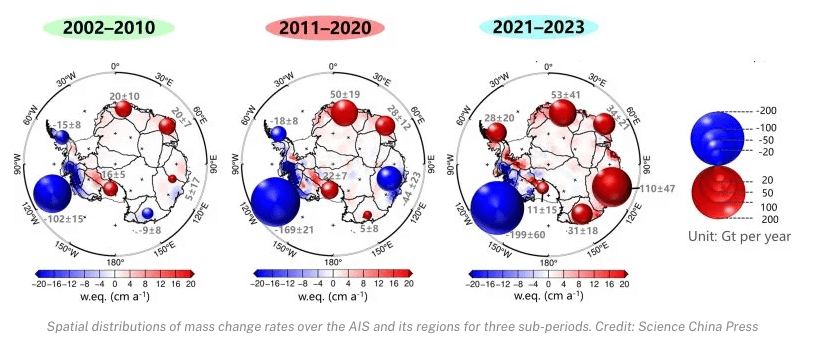

Vahrenholt bezieht sich mit seiner ersten Behauptung auf eine Studie von Forschern der chinesischen Tonqji-Universität von März 2025. Die Studie untersuchte die Massenänderung des antarktischen Eisschildes von April 2002 bis Dezember 2023. Dafür wertet sie unter anderem Daten der deutsch-amerikanischen Satelliten Grace und Grace-Fo aus. Mit den Ergebnissen erhoffen sich die Forschenden, genauere Schätzungen zum Anstieg des globalen Meeresspiegels geben zu können.

Klimaforscherin: Studie zeigt, dass die Änderung der Eismasse regional verschieden sein kann

In der Studie der chinesischen Forscher heißt es, zwischen den Jahren 2021 und 2023 habe es beim antarktischen Eis einen „rekordverdächtigen Massenzuwachs“ gegeben. Doch bedeutet das nun, wie Vahrenholt nahelegt, dass der Klimawandel für das Eis am Südpol nicht so schlimm ist, wie man denken könnte?

Marie Kapsch, Klimaforscherin am Max-Planck-Institut für Meteorologie, ordnete die Studie für uns auf Anfrage ein. Sie schreibt uns: „Aus dieser Studie lässt sich nicht pauschal herleiten, dass das Festlandeis in der Antarktis wächst.“ Die Forscher hätten sich in ihrer Studie drei Zeiträume angeschaut (siehe Abbildung unten). Dabei habe sich gezeigt, dass die Veränderung beim Eiswachstum und der Eisschmelze regional sehr verschieden seien. Zwischen 2021 und 2023 sei es in einigen Teilen der Ostantarktis „zu einem geringen Wachstum der Eismassen“ gekommen, in der Westantarktis habe es hingegen im selben Zeitraum „einen starken Massenverlust“ gegeben.

Dass Teile des Eisschilds in der Ostantarktis zuletzt gewachsen sind, ist laut Kapsch im Rahmen der globalen Erwärmung nicht überraschend. Durch die wärmer werdende Atmosphäre verdunstet mehr Feuchtigkeit über dem Meer, was in manchen Teilen zunächst dazu führt, dass es vermehrt schneit und die Eisschicht auf dem Festland leicht zunehmen kann. „Sofern die Temperaturen gering genug bleiben, um diesen Schnee über den Sommer nicht wieder zu schmelzen, führt dies zu einer Massenzunahme“, schreibt uns Kapsch.

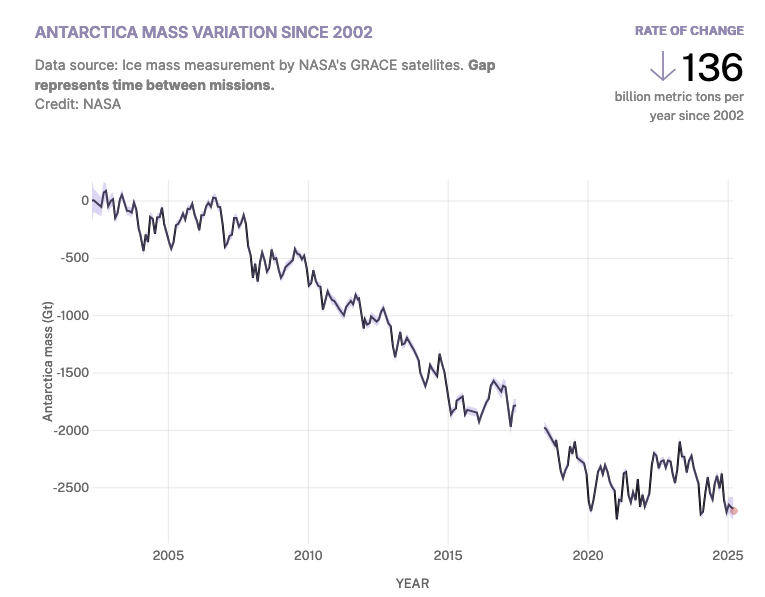

Daten von 2021 bis 2023 zeigen zwar mehr Festlandeis in der Ost-Antarktis, aber dafür sinkt die Eismasse im Westen

Mit Blick auf die gesamte Antarktis kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass das antarktische Eisschild zwischen 2021 und 2023 weniger Masse verloren hat als in den Zeiträumen zuvor. Das heißt, der Verlust des Eises verlangsamte sich lediglich. Die Massenbilanz ist dabei immer noch negativ, wie fortlaufende Messungen der Nasa zeigen: In der Antarktis schmelzen durchschnittlich etwa 136 Milliarden Tonnen Eismasse pro Jahr. Die Behauptung von Vahrenholt, das Festlandeis in der Antarktis nehme zu, ist also mindestens irreführend.

Warum drei Jahre nicht ausreichen, um einen Klimatrend zu bestimmen

Drei Jahre Wachstum des östlichen Eisschildes in der Antarktis genügen nicht, um einen Klimatrend zu bestimmen. Der Deutsche Wetterdienst schreibt auf seiner Internetseite, dass Klimatrends über einen Zeitraum von 30 Jahren ermittelt werden. So lasse sich ein sogenanntes Klimamittel berechnen, in das auch natürliche Schwankungen miteinfließen. Das Klimamittel stellt langfristige Entwicklungen dar, daraus lassen sich jedoch keine Prognosen über zukünftige Klimaänderungen ableiten. Anders bei Klimamodellen: Das sind umfangreiche Computerprogramme, die künftige Entwicklung des Klimas auf Basis bestimmter Annahmen berechnen können.

Der sechste Bericht des Weltklimarats IPCC, veröffentlicht Anfang 2023, geht Prognosen zufolge davon aus, dass sich die Antarktische Halbinsel, die Westantarktis und einige ostantarktische Regionen im 21. Jahrhundert schneller erwärmen werden als der globale Durchschnitt. Massengewinne durch Niederschläge könnten diese Verluste nicht ausgleichen, weil sie zu gering seien. „Bei einer anhaltenden Erwärmung zwischen 2 °C und 3 °C wird der westantarktische Eisschild über mehrere Jahrtausende hinweg fast vollständig und unwiderruflich verloren gehen“, heißt es im Bericht. Steige die Oberflächentemperatur noch stärker an, erhöhe sich das Risiko und auch die Geschwindigkeit des Abschmelzens des Antarktis-Eises.

Vahrenholts Behauptungen zum Eis in der Arktis basieren auf einem Vorabdruck

Schauen wir uns als Nächstes die zweite Behauptung von Vahrenholt an: Er behauptet, dass seit über 10 Jahren das arktische Meereis, also das Meereis am Nordpol, nicht mehr weniger werde. Dazu schreibt er in seinem Artikel weiter, Forscher würden für die nächsten fünf bis zehn Jahre eine Pause des Rückgangs erwarten. Darauf aufmerksam gemacht habe „eine kürzlich erschienene Veröffentlichung von Mark England von der Universität Exeter und Lorenzo Polvani von der Columbia Universität in New York“.

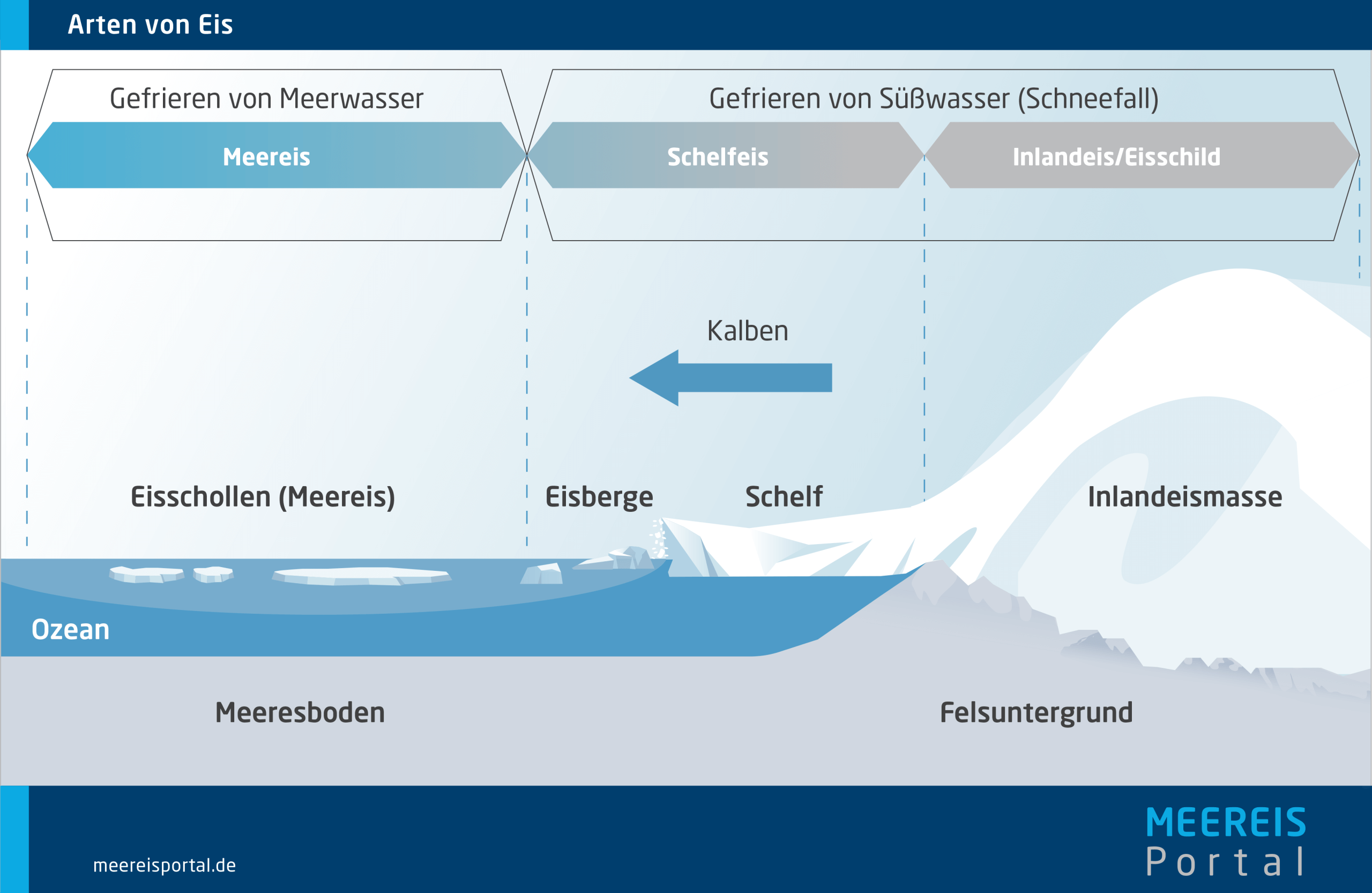

Meereis ist gefrorenes Meer-, also Salzwasser, das auf den Ozeanen schwimmt. Neben dem Meereis gibt es noch das sogenannte Schelfeis und das Landeis, um das es in der ersten Behauptung ging. Sowohl Schelf- als auch Landeis bestehen aus Süßwasser, schmilzt dieses Eis, führt das zu einer Erhöhung des Meeresspiegels.

Zu der Entstehung von Meereis schrieb uns Marie Kapsch: „Besonders an der Meereiskante ist das Eis relativ dünn und somit sehr viel vulnerabler, d.h. äußere Einflüsse (z.B. Wind, Strömungen, Temperaturschwankungen) haben eine stärkere Auswirkung auf die Meereiskonzentration als im Inneren der Meereisfläche, wo sich dickes Eis über mehrere Jahre aufbauen kann.“

Arktis-Meereis verändert sich regional unterschiedlich

Im Fall der Arktis spielt die „interne Variabilität“ eine große Rolle, also die natürlichen Abläufe innerhalb des Klimasystems wie zum Beispiel regional typische Schwankung der Lufttemperatur und damit der Eismasse. Die Autoren der Studie schreiben, ihre Ergebnisse würden darauf hindeuten, die natürliche Variabilität habe zuletzt den vom Menschen verursachten Meereis-Verlust „erheblich ausgeglichen“.

Bei der Veröffentlichung handelt es sich um einen Vorabdruck, auch Preprint genannt. Also eine Veröffentlichung, die noch nicht von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begutachtet wurde. Die Forschenden schreiben darin, der Rückgang der arktischen Meereis-Decke in den letzten zwei Jahrzehnten habe sich über alle Monate des Jahres hinweg „deutlich verlangsamt“. Laut den Forschern sind solche Perioden trotz steigender Treibhausgasemissionen nicht ungewöhnlich – und würden in vielen Klimamodellen bei Vorhersagen mitbedacht.

Schon im Jahr 2019 hatten die Forscher in einem Artikel berichtet, dass die arktische Meereis-Decke zwischen 1958 und 2017 dramatisch zurückgegangen sei. Damals stellten sie fest, dass der Einfluss der „internen Variabilität“ auf den Meereis-Verlust in der Arktis sehr unterschiedlich war: Im Spätsommer in der Ostsibirischen See sei sie für weniger als 10 Prozent des Meereis-Verlustes verantwortlich, dafür aber in der Karasee für mehr als 60 Prozent des Verlustes.

Auf Anfrage schreibt Nina Maaß, Klimaforscherin am Alfred-Wegener-Institut, uns zu der Frage, inwieweit Klimamodelle diese Entwicklungen vorhersagen können: „Natürlich sind die (Klima)modelle nicht perfekt.“ Dass der Abwärtstrend der Meereisausdehnung stagniere, sei aber nichts Neues. Das gehe auch aus dem Preprint hervor und sei in dieser Untersuchung von Klimamodellen schon 2015 vorhergesagt worden. Die natürliche Variabilität sei dem menschengemachten Eisverlust überlagert und könne auch mal dafür sorgen, dass die Meereisausdehnung in einzelnen Jahren oder Jahrzehnten wieder zunehme oder relativ konstant bleibe. „Aber das heißt nicht, dass der menschengemachte Klimawandel gestoppt ist oder keine Auswirkungen auf das Eis hat oder die Klimamodelle nicht funktionieren.“

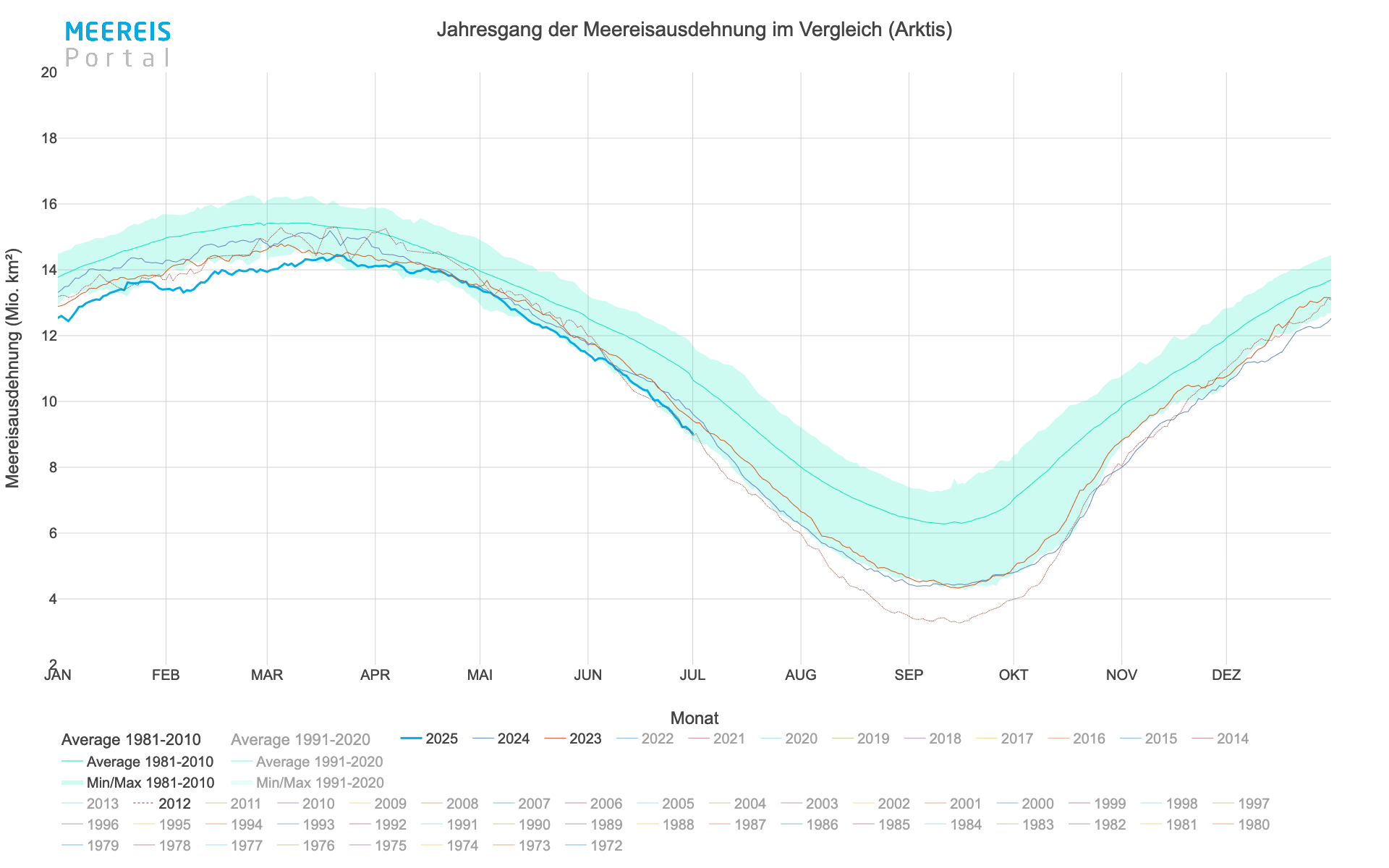

Eine Grafik der Online-Wissensplattform Meereisportal zeigt, wie die Eisfläche zwischen 1981 und 2024 in der Arktis zeitweise um Millionen Quadratkilometer geschrumpft ist. Im Jahr 2025 liegt die Meereis-Ausdehnung bisher unterhalb des langjährigen Mittels (Stand: 30. Juni 2025). Die folgende Grafik zeigt die aktuelle Meereseisausdehnung (dicke blaue Linie) am unteren Rand der historischen Daten (hellgrüne Fläche):

Eismassen an den Polen werden langfristig immer kleiner, auch wenn sich das je nach Zeit und Region unterscheidet

Unter anderem immer wärmere Winter tragen zum Schmelzen der Eisdecken bei. Schrumpft die Eisoberfläche, wird weniger Sonnenlicht reflektiert und die Erdoberfläche erwärmt sich noch schneller. Es entsteht ein sogenannter Rückkopplungsprozess, der sich selbst verstärkt.

Der Copernicus-Bericht des europäischen Klimadienstes von 10. Januar 2025 geht auf die Ausdehnung des Meereises an Süd- und Nordpol ein: Demnach habe die Meereisausdehnung rund um die Antarktis während eines Großteils des Jahres 2024 historische Tiefstwerte erreicht. In der Arktis sei sie relativ nahe an ihrem Durchschnitt von 1991 bis 2020 gewesen, nach Juni sei sie jedoch deutlich darunter gefallen.

Klimamodelle werden fortlaufend erforscht

Kommen wir also zu der dritten und letzten Behauptung von Vahrenholt: Klimamodelle würden die Wirklichkeit nicht mehr beschreiben können und sich in Widersprüche verstricken. Als Beleg für diese Aussage zitiert er den Klimaforscher Jochem Marotzke mit dem Satz: „Die gegenwärtige Klasse von Klimamodellen gerät in zu viele Widersprüche mit der Wirklichkeit.“

Dem Zitat von Marotzke, Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Meteorologie, fehlt jedoch Kontext: Der Satz findet sich in einem Artikel der Welt von Ende Mai 2025, er stand – etwas anders formuliert – in der Fachzeitschrift „Forschung und Lehre“ (Seite 21, kostenpflichtig). Ein Blick in den Original-Artikel zeigt: Marotzke fordert darin eine kritische Debatte um Klimamodelle. Über die Arktis schrieb er zum Beispiel (Seite 20), der Rückgang des Meereises werde in Klimamodellen mit einigen Ausnahmen unterschätzt. In großen Teilen der Welt würden sich Modelle in der Frage widersprechen, ob es künftig mehr oder weniger regnen wird.

Er stellt in dem Artikel jedoch klar, dass sich Risse im wissenschaftlichen Verständnis „nicht bei der Ursache der globalen Erwärmung zeigen, sondern bei ihren konkreten Folgen und ihren regionalen und zeitlichen Ausprägungen“ (Seite 20). Klimamodelle hätten zu entscheidenden Nachweisen beigetragen, wie dass der Mensch die beobachtete globale Erwärmung verursacht (Forscher Klaus Hasselmann) und dass eine erhöhte CO2-Konzentration das Klima erwärmt (Forscher Syukuro Manabe).

Gegenüber dem Faktenfuchs des BR sagte Marotzke, seine Zitate seien aus dem Zusammenhang gerissen worden und stellte klar: „Vahrenholt & Co picken sich raus, was ihnen passt, und ignorieren geflissentlich die Ergebnisse seriöser Forschung. […] Alles Humbug.“

Mitarbeit: Paulina Thom

Redigatur: Sarah Thust, Matthias Bau

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Studie: Wang, W.; Shen, Y.; Chen, Q.; Wang, F.; Yu, Y. (2025): Spatiotemporal mass change rate analysis from 2002 to 2023 over the Antarctic Ice Sheet and four glacier basins in Wilkes-Queen Mary Land: Link (Englisch, archiviert, kostenpflichtig)

- Studie: England, M.; Jahn A.; Polvani L. (2019): Nonuniform Contrivution of Internal Variability to Recent Arctic Sea Ice Loss: Link (Englisch, archiviert, PDF-Download)

- Daten der Nasa zur Massenveränderung der Eisschilde, 25. Juni 2025: Link (Englisch, archiviert)

- Daten vom Meereisportal zur Massenveränderung der Eisschilde, 25. Juni 2025: Link (archiviert)