Der Mordsdurst der Schlachthöfe

Sie sind Deutschlands geheime Wasserschlucker: Laut Recherchen von CORRECTIV und FragDenStaat nutzen manche Schlachthöfe mehr Wasser als der Tesla-Konzern in Brandenburg. Viele Ämter und Betriebe mauern bei Fragen zum Wasserkonsum.

Manche Betriebe spritzen ihre Schweinehälften unaufhörlich mit dem Hochdruckreiniger ab, andere spülen Blut von Hühnerbeinen mit sehr viel Wasser von den Böden. Wie viel des lebensnotwendigen Gutes die Schlachtindustrie in Deutschland verbraucht, blieb bisher im Dunkeln.

CORRECTIV und die Transparenzinitiative FragDenStaat legen nun erstmals offen, dass die größten Schlachtbetriebe in Deutschland Milliarden Liter Wasser nutzen – und dafür häufig extrem wenig zahlen. CORRECTIV hat die Landesumweltämter und Wasserversorger angeschrieben, die den 45 größten Schlachthöfen Wasserentnahmen genehmigen. Insbesondere die Wasserversorger – also diejenigen, die alle mit Trinkwasser versorgen – blieben schweigsam: Nur 17 von 45 legten den Konsum ihrer Fabrikkunden offen. Die Ergebnisse dieser monatelangen Recherche zeigen, wie stark die Schlachthöfe die lokalen Wasserreserven belasten: Einige von ihnen nutzen mehr Wasser als die viel kritisierte Tesla-Fabrik in Brandenburg.

Der größte Fleischproduzent Deutschlands, Tönnies aus Rheda-Wiedenbrück, nutzte 2023 insgesamt 3,8 Milliarden Liter Wasser für alle Standorte – das ist mehr als acht Mal so viel wie die umstrittene Tesla-Gigafactory in Grünheide 2023 verbrauchte. Zum Vergleich: Mit einer Milliarde Liter Wasser könnte man rund 5,5 Millionen Badewannen füllen. Tönnies beliefert Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe und Kaufland, unter anderem unter den Namen Landjunker und Gut und Günstig.

Großverbraucher wie diese gibt es viele, vor allem in Niedersachsen, wo es fast so viele Schweine wie Einwohner gibt. Auch der PHW-Geflügelschlachthof, bekannt unter den Marken Landjunker und Wiesenhof, darf an allen Standorten jährlich insgesamt mehr als 1,8 Milliarden Liter Wasser nutzen. Tönnies und PHW zählen damit zu den größten Wasserschluckern unter allen Industriebetrieben Deutschlands.

Noch ist in diesen Regionen das Wasser nicht so knapp wie in Brandenburg. Dennoch schwindet die Ressource und wird mit der Klimakrise knapper. Im Frühsommer wurden Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen zum Wassersparen verpflichtet. Sie sollten beispielsweise ihre Gärten nicht mehr gießen – während die Fleischindustrie ungebremst weiter konsumierte.

Auch in anderen Bundesländern nutzen Schlachthöfe über eine Milliarde Liter Wasser pro Jahr. Der Betrieb von Danish Crown in Husum, Schleswig-Holstein, darf 1,3 Milliarden Liter Wasser pro Jahr entnehmen. Auch Emsland Frischgeflügel darf mehr als eine Milliarde Liter Wasser nutzen. Emsland Frischgeflügel verkauft Putenschenkel, Brustfilets und Geschnetzeltes unter demselben Namen, Danish Crown ist den meisten eher bekannt von eingeschweißten Schwein- und Rinderprodukten im Supermarkt, manchmal auch unter den Namen Tulip oder Friland.

Regierung schließt die Augen für Schlachthöfe

Fest steht: Die Regierung drückt für die Industrie ein Auge zu. Das CDU-geführte Landwirtschaftsministerium erklärt, es habe keine Informationen und wolle keine Fragen beantworten. Auch das SPD-geführte Umweltministerium schreibt auf Anfrage, es habe keine „spezifischen Informationen zu diesem Wirtschaftszweig“.

Dabei hatte die frühere Bundesumweltministerin Steffi Lemke einst einen ehrgeizigen Plan: Die Nationale Wasserstrategie von Herbst 2023 warnt vor Konflikten zwischen Industrie, Landwirtschaft und den Bedürfnissen der Bevölkerung in Zeiten von Niedrigwasser und Dürre. Und fordert mehr Transparenz bei Daten über den Konsum. Bislang aber fehlt diese komplett. Es liefen dazu verschiedene Forschungsvorhaben, teilte das Ministerium lediglich mit.

Bürger müssen sich einschränken, Industrie darf weiter Wasser pumpen

Offenbar waren weder die Wasserbetriebe noch die Fleischindustrie darauf vorbereitet, überhaupt den Konsum offen zu legen. Über Monate musste CORRECTIV die Daten immer wieder einfordern. Eine Mitarbeiterin eines Wasserwerks leitete versehentlich eine interne E-Mail weiter, in der sie schrieb, nun „nicht mehr sachlich antworten zu wollen“. Denn jahrelang wurden in vielen Fällen Preise und Mengen unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Doch nach einigen Dürreperioden, in denen sich zuletzt in diesem Frühsommer Bürgerinnen und Bürger einschränken mussten, ist offensichtlich: Der große Wasserbedarf der Fleischindustrie muss transparent sein.

Aber das Gegenteil ist der Fall. Selbst öffentliche Wasserversorger, die die Fabriken beliefern, bitten diese erst um Erlaubnis und verweigerten die Auskunft in vielen Fällen.

Das Recht auf Informationen zu Wasser

Doch Bürgerinnen und Bürger haben insbesondere beim Thema Wasser ein Recht darauf, informiert zu werden. Schließlich wird es als lebensnotwendiges – und damit auskunftspflichtiges Gut – ausdrücklich im Umweltinformationsgesetz genannt. Doch ohne juristischen Druck verweigerten sie dies. Daher klagt die Transparenzinitiative FragDenStaat nun aktuell gegen einen der Auskunftsverweigerer, den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV), der mehrere große Schlachthöfe im niedersächsischen Schweinegürtel beliefert: Der OOWV verweigert bislang die Auskunft, wie viel Wasser er liefert.

„Der Wasserverbrauch industrieller Schlachtbetriebe ist erheblich“, sagt Claudia Pahl-Wostl, Professorin für Ressourcenmanagement an der Universität Osnabrück. Besonders problematisch sei die räumliche Ballung der Schlachthöfe. „Da kann es regional durchaus zu Wassernutzungskonflikten kommen.“

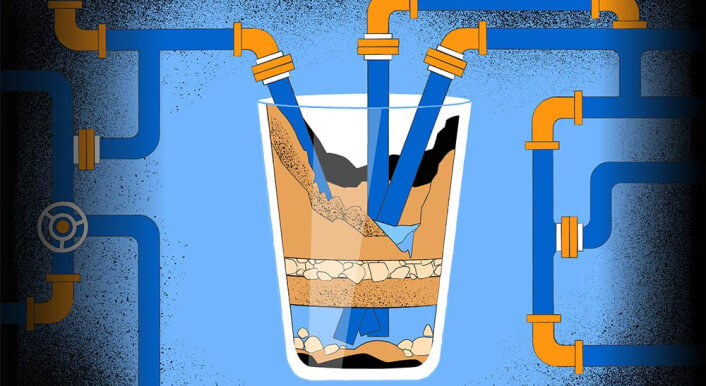

Damit die Supermarktregale gut gefüllt sind mit Schnitzeln, Würstchen und Schinken, schlachten Betriebe in Deutschland mehr als zwei Millionen Tiere täglich. Sie reinigen die Schlachthöfe und die unzähligen Tiertransporter ständig mit Wasser. Produkte wie Fleischwurst landen zudem in großen Behältern mit heißem Wasser. Laut dem Wasseratlas der Heinrich-Böll-Stiftung verschlingt ein Kilogramm Steak rund 15.500 Liter Wasser – für die Nahrung, aber auch die Säuberung des Stalls.

Tönnies sei „Sondervertragskunde“

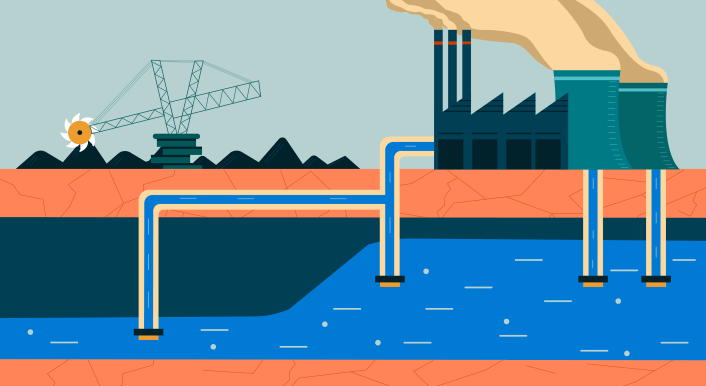

Ob die massiven Wasserentnahmen den Grundwasserspiegel direkt senken, lässt sich schwer belegen. Niederschläge, Hitzeperioden und andere Großnutzer – etwa die Landwirtschaft, die auch zu großen Teilen Tierfutter produziert – beeinflussen die Werte ebenfalls. Besonders in Regionen mit sinkenden Pegeln verschärft sich die Lage. Das hat bereits der CORRECTIV-Grundwasseratlas bewiesen.

Trotzdem werden die Schlachthöfe bislang kaum motiviert, weniger Wasser zu nutzen. Einige, wie Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, schließen sogar eigene Verträge mit Wasserversorgern wie dem VGW in Ostwestfalen – die bislang geheim bleiben. Laut einer Kleine Anfrage in NRW gilt Tönnies als „Sondervertragskunde“. Auf Fragen von CORRECTIV ging der Fleischgigant nicht ein.

Mindestens drei Wasserversorger bekamen Sonderverträge

Dass es auch anders geht, zeigt Gudensberg in Hessen: Die Stadt beschloss 2024, Vergünstigungen für Großverbraucher – darunter auch Schlachtbetriebe – zu streichen. Seit Januar 2025 zahlen dort alle denselben Preis. Aber mindestens drei Wasserversorger in anderen Teilen Deutschlands räumten ein, Sonderverträge mit Schlachtbetrieben geschlossen zu haben. Über die vereinbarten Preise schweigen sie. Knapp die Hälfte aller Schlachtbetriebe zapft Wasser aus eigenen Brunnen, oft in großen Mengen wie etwa PHW in Lohne. Dafür zahlen sie meist nur wenige Cent pro Kubikmeter Wasser. Zum Vergleich: private Verbraucher zahlen meist mehrere Euro pro Kubikmeter. In Bayern, Hessen oder Thüringen zahlen Brunnenbesitzer aktuell sogar überhaupt keine Abgaben. Die Preise legen die Bundesländer fest.

Manche Verantwortliche behaupten, alleine die Offenlegung der Preise sei gefährlich. So erklärten die Stadtwerke Bochum, sie könnten die Preise für die Schlachthof Bochum GmbH nicht nennen, da dies dem Schlachter „erhebliche wirtschaftliche Nachteile“ zufügen würde. Andere wiederum berufen sich auf angebliche Geschäftsgeheimnisse, obwohl diese offensichtlich nie vertraglich festgehalten wurden, wie der Wasserversorger in Birkenfeld. Schließlich informierte uns umstandslos das baden-württembergische Umweltministerium.

Die Recherche wurde unterstützt durch das Online-Stipendium von Netzwerk Recherche e.V.

Redigat: Frida Thurm

Faktencheck: Elena Kolb