Ich habe nichts gegen Fahrräder, aber…

Wo stehst Du? Die Frage zu beantworten, verlangt mehr als Deinen Handystandort. Denn egal ob Aktivistenaufstand oder Familienausflug: Bewegungen haben politische Konsequenzen. Und Stillstand führt zur Katastrophe. Ein Essay über die Mobilität im Land.

Jeder kennt so einen – einen Fahrradfahrer. Manchmal nur als flüchtige Erscheinung im Straßenverkehr. Manchmal als Bekannten, als Arbeitskollegen oder Freund. Meiner ist Rheinländer und radelt jeden Morgen zu unserem Büro in Essen. Und jeden Morgen frage ich mich: Was will er mir damit sagen? Schaut mal her! Ich schaff, was ihr nicht schafft.

Aber will ich das überhaupt: Mich mit einer neongrellen Sicherheitsweste und einer überlangen Regenhose zum Gespött der Straße machen? Einen ähnlichen Auftritt im Büro hinlegen: Die Frisur vom Fahrtwind verwüstet, das Shirt schweißdurchtränkt. Und dann auf dem Klo verschwinden, um in einem halben Liter Kölnisch Wasser zu baden.

Sicher, seiner Taille hat das vergangene Jahr vergleichsweise gut getan, das muss ich zugeben. Trotzdem. Ich seh für mich keinen Vorteil im Fahrradfahren. Im Gegensatz zum Rheinländer bin ich eitel und lege Wert darauf, wie zugerichtet ich die Redaktionsräume betrete. Und das bereits bei Sonnenschein. Durch Regen radeln will wirklich niemand – auch das wird man noch sagen dürfen…

Ich leite die CORRECTIV Klimaredaktion. Ich bin kein Leugner des Klimawandels – im Gegenteil. Aber ich esse Unmengen Fleisch. Weil ich es einfach mag. Ich fahre Auto, nicht Rad und finanziere mit meiner Stromrechnung vermutlich vier volle Stellen bei den Dortmunder Stadtwerken.

Warum auch nicht?

Mein Leben ist anstrengend. Die Tage durchgeplant und vollgestopft. Luft bleibt nur wenig. Die eine Hälfte des Monats lebt meine kleine Tochter bei mir, die andere füllt Arbeit aus. Ich habe mir das verdient, das bisschen Luxus – die Kurzstrecke mit dem Auto, das Stück Fleisch auf dem Teller. Ich will einfach nicht verzichten oder es mir noch schwerer machen. Und so schafft es die drohende Klimakatastrophe nicht, mich das kleine Stück vom Autositz auf den Fahrradsattel zu jagen, mich zu drängen, meine Ernährung umzustellen oder sonstwas zu tun.

Es bringt eh alles nichts.

Dagegen krampft mein Magen angesichts der Wahlergebnisse im Osten, den Erfolgen einer rechtsradikalen Partei, die sich neben viel anderem Dreck den Kampf gegen den Klimaschutz auf die wehenden Fahnen geschrieben hat, die genau das rechtfertigt, was ich gerade tue. Das passt nicht zusammen – dabei sind sich der Osten und der nahende Weltuntergang gar nicht so fern.

Fangen wir aber vorne an.

Ein kleiner Schritt für einen Menschen…

Akzeptanz ist immer der erste Schritt. Die Klimakrise ist da. Der Regenwald brennt, die Arktis lodert, die Pole schmelzen und das Meer läuft über. Kurz gesagt: Uns steht die Kacke bis zum Hals. Da muss man nicht mehr diskutieren. Es geht vielmehr darum, die eigene Bedeutung in diesem Untergangsspektakel anzunehmen. Eine Rolle, die in der Geschichte einzigartig ist: Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt, und die letzte, die noch etwas tun kann.

Kaum ein Tag vergeht ohne Klima-Nachricht, ohne Hiobsbotschaft und Zeugnis der Wetterextreme. Weltweit wie vor der eigenen Haustür. Die Meldungen erschlagen uns – jeden Morgen aufs Neue. Was soll da der Einzelne tun? Was eine Stadt? Ein Land? Es gibt immer einen größeren Klimasünder, soll der doch machen; was bringt es schon, wenn wir uns bewegen, der Rest aber sitzen bleibt. Also bleibe ich es auch.

Pluralistische Ignoranz und Verantwortungsdiffusion nennt man das. Je größer die Schar der Gaffer um einen Autounfall, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass einer hilft. Verantwortung, persönliche Schuld und Verpflichtung teilen sich mit jeder Schulter, die sie trägt. Bis sie so federleicht auf Dir lasten, dass Du sie nicht mehr spürst. Eine ungünstiger Zug, wenn man bedenkt, dass unsere Welt zugrunde geht und 7,6 Milliarden Menschen zuschauen. Das ist Verantwortung verkrochen bis zur zehnten Ziffer hinters Komma. Ohnmacht könnte kaum größer sein. Und für jeden einzelnen kaum gerechtfertigter.

Diese Machtlosigkeit bildet das Bollwerk unserer Bequemlichkeit.

Diese Machtlosigkeit definiert auch Opfer, im selben Atemzug moralische Überlegenheit und die Legende des Widerstands: DIE wollen uns was wegnehmen, uns guten Bürgern und rechtschaffenen Autofahrern. Dieser Öko-Diktatur dürfen wir uns nicht ergeben! MEIN Diesel! Für den hab ich Jahre gespart! Wir lassen uns doch nicht enteignen!!!1!!!11!

Dazu später mehr.

Schritt 2: Den Hebel finden

CORRECTIV stellt die Mobilitätsfrage für die Region. Wostehstdu.org heißt unsere Bürgerrecherche. Wir wollen wissen, wo die Menschen im Land liegen bleiben, einfach nicht voran kommen. Das ist doppeldeutig und aus vielen Gründen wichtig.

Denn Mobilität bedeutet Leben – im Großen wie im Kleinen. Gehfrei, Bobbycar, Papas PKW oder SUV ebenso wie Völkerwanderungen, Segelschiffe, Mondlandung und Concorde: Die Geschichte des Menschen ist eine Geschichte seiner Mobilität. Um aus dieser Geschichte eine Geschichte der Verantwortung zu machen, ist es ein großer Schritt. Momentan erzählt sie nur die Ballade der Bewegungslosigkeit. Kaum etwas geschieht.

CO2 ist der treibende Motor der Klimakrise. Seit den 50er-Jahren hat sich der Ausstoß der Menschheit mehr als verdreifacht. Deutschland ist seit Jahren unumstrittener CO2-Europameister, belegt in der weltweiten Rangliste Platz 6. Wir sind kein unbedeutender Spieler auf dem Feld. Und gut ein Fünftel der deutschen CO2-Bilanz geht auf das Konto unserer Mobilität.

Mobilität kann damit eine Antwort auf diese Ohnmacht sein; sie bietet Stellschrauben auf allen Ebenen: Der Einzelne kann etwas verändern, das Unternehmen, die Kommune, das Land. Auf NRW entfällt ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen. Auch wenn sich die Bilanz von Nordrhein-Westfalen in den vergangenen vier Jahrzehnten stetig verbessert hat, die Treibhausgase, die wir von der Straße in die Luft pusten, sind nahezu gleich geblieben.

Klingt im ersten Moment widersprüchlich – schließlich sollten moderne Wagen auch umweltfreundlicher sein – aber die Autos auf unseren Straßen werden jedes Jahr mehr: 2018 knackte NRW die 10-Millionen-Marke. Außerdem werden die Karren dicker. Der Bestand an unsinnigen SUVs hat sich in den vergangenen sieben Jahren fast vervierfacht. Das ist absurd – kein Mensch mit intaktem Ego braucht diese Spritschleudern – aber auch ein Grund dafür, warum es in NRW nicht voran kommt.

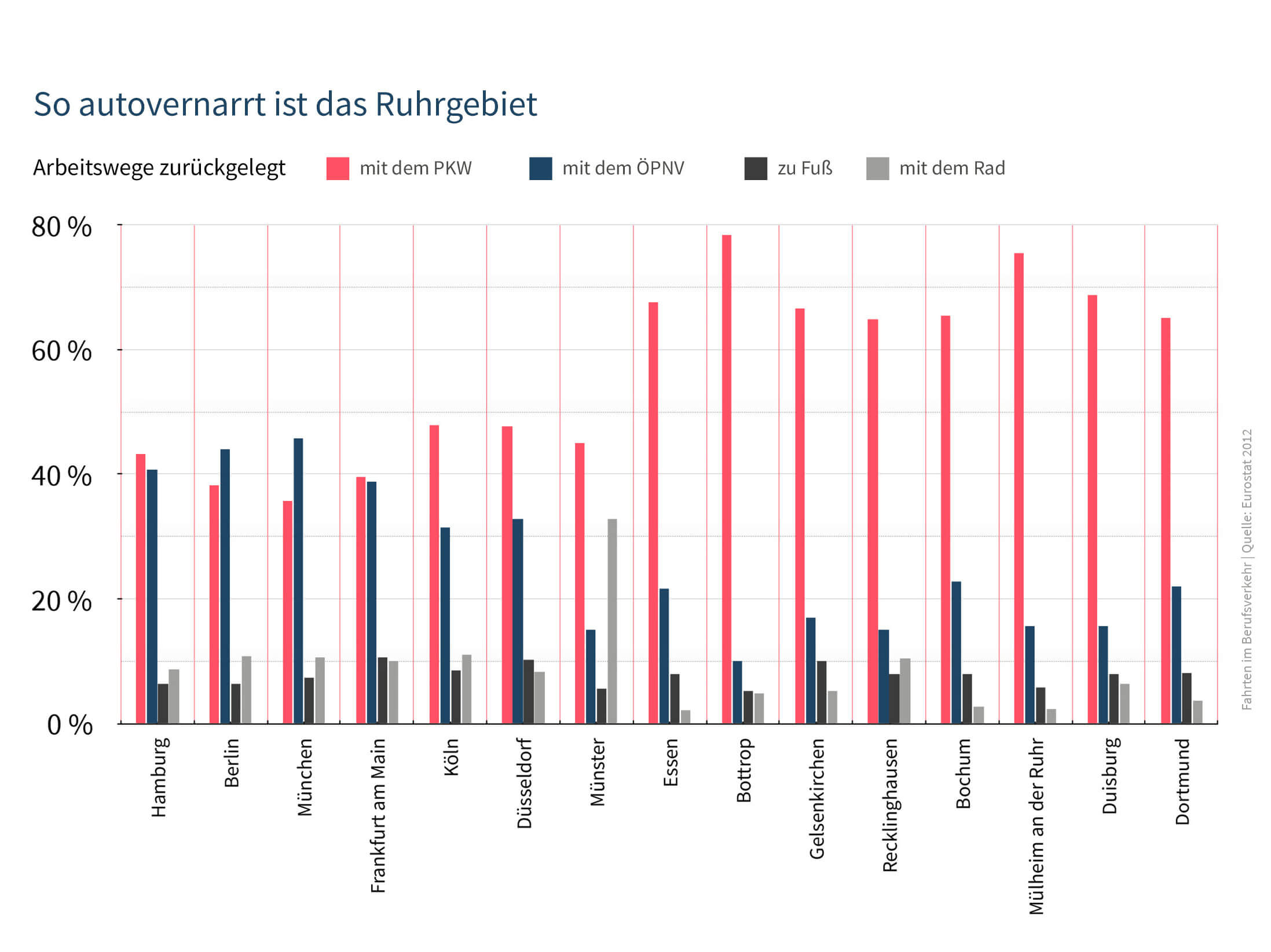

Mein Leben lang habe ich gelernt: Das Auto ist das Fortbewegungsmittel eines Erwachsenen. Wie sollte es auch anders sein? Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets! Unsere Städte sind für Autofahrer gebaut. Unsere Schulen haben Parkplätze für die coolen Kids mit ihren ersten Karren. Mit 15 habe ich verchromte Felgen und Doppelendrohre beim Wattenscheider Tuning-Tempel D&W versandfertig verpackt. Meine Filme hießen Manta, Manta und Bang Boom Bang. Das Rheinland radelt, nicht das Ruhrgebiet!

Wenn ich nun aber auf der A40 vor mich hin sieche wie der Roadrunner bei einer Seniorenwanderung, dann sollte sich die Erkenntnis hervor schälen, dass Autofahren keine zeitgemäße Mobilität ist. 120 Stunden im Jahr steht der Deutsche still. Die Staumeldung werden seit Jahren mehr, die Blechlawinen länger und die verlorene Zeit größer. Dabei ließe sich so viel gewinnen, wenn man nur aus seinen Mustern ausbrechen würde. Gründe dafür gäbe es genug.

Schritt 3: Routinen durchbrechen

Ich bin ein Gewohnheitstier: Jeder Arbeitsschritt am Morgen hat sein Zeitfenster – ob mit Tochter oder ohne. Kaffee, Klo und Zähneputzen, bevor es unter die Dusche geht. Immer in dieser Reihenfolge. Gerät die Ordnung durcheinander, beginnt mein Tag konfus.

Das tägliche Schlachtfeld mit meinem Schweinehund misst genau 1,9 Kilometer. In der Länge. Das ist die erste Etappe und nicht die Welt, etwa fünf Prozent meiner Pendlerstrecke. Den Weg aus der Haustür zum Auto außer Acht gelassen, sowie später von dort gen Kita. Wenn ich meine Kleine abgegeben habe, geht es zu Fuß zum Hauptbahnhof, per RE nach Essen und dann wieder im Schlendertrott zum Büro. Mischmobilität nennt man das.

Seit Anfang des Jahres nehme ich mir nun vor, für diese zwei Kilometer vom Auto umzusatteln. Mein Fahrrad steht allerdings in der hinterletzten Ecke des Sediment geschichteten Kellers. Ein Fahrradhelm fehlt, ohne wäre ich ein schlechtes Vorbild für den Nachwuchs. Für den bräuchte ich auch noch einen Kindersitz oder müsste mit der Ex verhandeln, wo nun der feste Wohnsitz des 16-Zoll-Tigerenten-Rades liegt. Zur Not muss ein neues her. Und dann auch noch die wetterbedingten Hürden: Regen, Kälte, Glatteis. Oh Gott.

Und der Bus? Zu unflexibel, nicht selbstbestimmt. Im Gegensatz zu einer Vierjährigen, deren Morgenrituale dem Chaosprinzip hinterherhetzen, bereits aus der Bahn geworfen werden von einer Fliege am Vorhang, die – Oh! Guck mal! – mit dem Kopf nach unten krabbeln kann, und damit jedwede Raumzeit allem unterwirft, nur nicht dem Fahrplan des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr. Verpasse ich einen RE, bin ich mit dem nächsten während der Rush Hour immer noch schneller als im Schritttempo über den Ruhrschnellweg. Dagegen tut es bedeutend mehr weh, einen Bus zu verpassen, der nur zehn Minuten zur Kita braucht und im Viertelstundentakt rotiert. Dann walzt die Verspätungslawine mit ihren Anschluss-Abhängen auch gern mal über die Stundenmarke hinaus.

Klingt schrecklich. Dabei ist das alles – wenn ich ehrlich bin – auch ein großer Selbstbetrug. Autofahren ist gar nicht so cool. Allein die Tortur, einen Parkplatz in Kitanähe zu finden. Zehn Minuten gehen dafür am Morgen drauf, plus minus. Und eine Menge mentaler Gelassenheit. Das Fahrrad ist im Stadtverkehr nachweislich schneller, etliche Studien belegen das. Und günstiger als Auto ist eh alles. Sprit, Steuer, Versicherung, Reparaturen, Abschreibung, Parktickets und in meinem Fall ein festes Knöllchenbudget – bei einer Pendlerstrecke von 40 Kilometern summiert sich das. Mit dem Fahrrad mach ich Sport, der zurzeit in meinem Leben kaum noch ein Fenster findet. Und in Bus und Bahn könnte ich lesen. Auch das würde mir gut tun.

Trotzdem verharre ich auf dem Hintern und trete statt Pedalen lediglich meine CO2-Bilanz mit Füßen. Warum verstehe ich selbst nicht ganz.

Schritt 4: Ehrlich zu sich sein

Autofahrer sind ein starrsinniges Völkchen und, wenn ich mir die Hasstiraden Berliner Taxifahrer vor Ohren führe, auch ausgemachte Mobilitätsrassisten. Diese linksgrün versifften Fahrradfahrer!!1!1! Was bilden die sich ein? Mobilität ist ein Grundrecht! Und das Auto des Deutschen liebstes Kind! Mein Wagen gibt mir Identität, das Gefühl von Macht und Selbstbestimmung und dann kommen DIE und wollen mir vorschreiben, wie ich mich zu bewegen habe, meinen Wagen wegnehmen? Mein redlich verdientes Statussymbol?!

Als ich begann, diesen Text zu schreiben und meine Argumente las, meldete sich mein Magen zurück: Angst vor Neuem und Angst vor Verlust. Die Bedrohung von Außen, das Gefühl, Unrecht zu erleiden, und ein anachronistisches Verständnis von Mobilität, Macht und Männlichkeit. Der Drang, Widerstand zu leisten, es dem Öko-Establishment mal so richtig zu zeigen! Allen Fakten, Studien und dem gesunden Menschenverstand zum Trotz. Hauptsache es geht gegen DIE. Mein Unterschied zum braungefärbten Osten ist: Ich ignoriere dabei eine wissenschaftlich bewiesene Katastrophe, während die sich ihren völkischen Untergang herbei fantasieren.

Jeder, der heute jünger ist als 60 Jahre, hat gute Chancen, einen Platz in den ersten Rängen der Klima-Apokalypse zu ergattern. Für alle unter Dreißig sind die Sitze schon reserviert. Doch was in den kommenden Jahrzehnten droht, ist abstrakt und entfernter als jeder Mad-Max-Streifen auf der Kinoleinwand.

Wie soll man sich das auch vorstellen, wenn man seinen Alltag im Pott lebt – mit einem gemütlichen Bierchen und einer Schale Pommes Schranke? Küstenstädte, die im Meer versinken. Verdorrte Landstriche, miese Ernten und Extremwetter. Hunderte Millionen Flüchtlinge. Kriege um Ressourcen, um Land und ums Überleben. Das Ende von Wohlstand, freier Welt und Fußball WM. Und das alles ausgelöst durch eine Kaskade des Klimawahnsinns, die so verheerend ist, dass sie sich meiner Vorstellungskraft enthebt.

Dabei sind die Rechnungen recht einfach: Wenn Pole schmelzen, tauen Permafrostböden auf. Wenn sich Meere aufheizen, stirbt Phytoplankton. Wenn Wälder brennen, verreckt die Lunge unseres Planeten. CO2 wird in jedem der Fälle freigesetzt, gleichzeitig kann weniger gebunden werden. Folge: Es wird noch wärmer – das wiederum befeuert in einem teuflischen Kreislauf die Höllenmaschinen Richtung Untergang: schneller, höher, wärmer, Tod. Und das alles, noch bevor ich in Rente gehe.

Schritt 5: Machen statt reden

Klar, ich könnte die Klimakrise anzweifeln. Wir leben in Zeiten allgegenwärtigen Wissens. Ich muss nicht glauben, was mir nicht gefällt. Klimathemen sind Klick-Killer. Die Menschen sind satt, wollen weiter zappen, ausblenden, verdrängen. Schließlich finden sich im Netz Beweise für jede Wahrheit. Obwohl wir mehr wissen, als je zuvor, haben wir immer weniger Gewissheit. Und damit auch kaum Druck zu handeln.

Deutschland will in dreißig Jahren klimaneutral sein, heißt, quasi CO2-frei. Das geht nur über Einschnitte. Niemand wird aber aus etwas Unvorstellbarem extreme Konsequenzen ziehen, das irgendwo abstrakt in der Zukunft wabert. So sind die Menschen nicht. Man redet lieber statt zu machen. Der Ruhrpottler lässt seine Karre erst stehen, wenn der Himmel anfängt, uns auf den Kopf zu fallen. Und selbst dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass er im Rheinland runter kommt.

Dasselbe Prinzip greift im Klimaschutz. Maßnahmen? Klar! Mehr Fahrradstellplätze statt Parkplätze für PKW? Natürlich! Am besten in Bottrop, Essen hat schon jetzt zu wenig. Windräder? Kann man machen! Nur nicht vor der Haustür. Energiewende ausschließlich ohne Arbeitsplatzverlust. Und CO2-Steuer, nur wenn Malle bezahlbar bleibt. Irgendwo, irgendwann, irgendwie – nur nicht ich.

Das ist falsch. Nichtstun kann keine Option sein. Egal, wie die ganze Geschichte ausgeht.

Ich rechne meist mit dem Worst Case. Hat sich so bewährt. Tritt er ein, bin ich vorbereitet. Wenn nicht, positiv überrascht. Was also, wenn es schon zu spät ist? Wenn wir die Chance bereits vertan haben, das Ruder Richtung Untergang rumzureißen? Was ist die Alternative? Einfach weitermachen wie bisher?

Ich habe eine kleine Tochter, die seit einem Jahr als Öko-Ranger gegen die Müllberge in ihrer Kita kämpft. Sie wird die Folgen des Klimawandels spüren, wie auch immer sie aussehen werden, und mit ihnen leben müssen. Was soll ich ihr in dreißig Jahren erzählen? Und vielleicht auch meinen Enkeln. „Klar wusste ich, was kommt. Aber irgendwie war es mir nicht wert, deswegen zehn Minuten früher aufzustehen.” Klingt nicht cool.

Wenn wir noch etwas gegen den Klimawandel tun können, müssen wir es. Wenn wir bereits verloren haben, auch. Es braucht nur einen entscheidenden Schritt. Langsam begreife ich welchen.

… ein großer Sprung für die Menschheit

Blicke ich auf meine Beziehungen zurück, starb die Liebe meist an Ansprüchen: Denke ich ernsthaft, mir stehe etwas zu, werde ich wütend, wenn es ausbleibt und ich plötzlich auf meinen Anspruch verzichten muss. Dann werde ich trotzig und dumm. Das kann beim Aufräumen anfangen und beim Beischlaf aufhören. Leider menschlich – wir funktionieren nach den immer selben Mustern. Veränderung muss also wachsen, in kleinen Schritten. So führe ich mir nun schon mal vor Augen, warum ich so oft ein Depp in Beziehungsdingen bin.

Ich glaube, wir müssen all unsere Selbstverständlichkeiten überdenken.

Es ist nicht selbstverständlich, dass der Müll jede Woche verschwindet; dass ich für neun Euro zum Ballermann fliegen und über E-Scooter stolpern kann; dass es uns besser geht als anderen Ländern.

Rechte Wähler sind Deppen, denn Demokratie ist nicht selbstverständlich. Empfinde ich meine Nation als mir gottgegeben, bin ich nicht bereit zu teilen. Dann klammere ich mich an die irrationale Angst zu verlieren, anstatt begreifen zu können, dass es etwas zu gewinnen gibt. Wie geht man mit der AfD und ihrer Gefolgschaft um? Sind die Wahlen im Osten ein Grund, nicht mehr wählen zu gehen? Nein – sie müssen Grund sein umzudenken, neue Wege zu wagen, weil die bisherigen als Sackgassen endeten. Nur resignieren darf man nicht.

Die täglichen Nachrichten und Hiobsbotschaften sollten ebenso Anlass zum Umdenken sein. Es geht nicht um Verzweiflung, sondern Erkenntnis: Unsere Welt ist nicht selbstverständlich. Sie ist endlich. Mit der Erkenntnis beginnt das Ende unserer Komfortzone, das Ende der Selbstverständlichkeiten, das Ende von Verschwendungs- und Vergnügungssucht – um letzten Endes bessere Menschen werden zu können.

Verzicht für moralische Integrität ist das neue Cool.

Weniger Fleisch essen heißt gesünder leben. Ist das schon Verlust? War es vor fünfzig Jahren selbstverständlich, sich dreimal am Tag totes Tier in den Rachen zu stopfen? War es selbstverständlich, jedes Jahr 85 Kilo des Einkaufs im Müll zu entsorgen und selbst den kleinsten Schritt hinterm Lenkrad zurückzulegen? Verzicht kann bewussteres Leben bedeuten, kann auch Freiheit sein. Denn wo bleibt Freiheit, wenn die Welt untergeht.

Unser Leben ist nicht selbstverständlich.

Ein neues Bewusstsein kommt aber nicht von irgendwo. Es wächst von der Wurzel bis zur Krone. Und von dort zurück. Wir brauchen Gesetze von oben. Und die da oben brauchen Bereitschaft von unten. Ich muss etwas verändern, die Wirtschaft muss das ebenso wie die Politik. Jeder. Und doch jeder für sich. Denn im Gegensatz zur Zukunft vieler Politiker wird das Leben meiner Tochter eine Legislaturperiode überdauern. So muss Klimaschutz gedacht werden.

Und gemacht werden. Denn die Verkehrswende beginnt in den Kommunen. Ob ich Auto, Fahrrad oder Bus nehme, entscheide ich in meiner Stadt. Dafür brauche ich Anreize, Infrastruktur, Radwege, einen funktionierenden Nahverkehr, Busse, die kommen, Bahnen, die fahren. Dafür müssen politische Entscheidungen getroffen werden, manchmal unliebsame, Wahl gefährdende. Die Menschen müssen dafür auf die Straße gehen. Die Politik muss umdenken. Wir müssen umdenken.

Jeder Schritt hat dabei Bedeutung. Egal wie groß. Denn neue Wege schaffen neue Normalitäten. Die breite Masse erreicht man nicht durch Vernunft, nur über Selbstverständlichkeiten. Damit etwas selbstverständlich wird, müssen die ersten anfangen.

Ein paar Tofu-Tage, mehr Bustouren und vielleicht sogar ein neuer Fahrradhelm unterm Weihnachtsbaum. Ich fange an. Und akzeptiere in Zukunft auch den Rheinländer, wie er ist.