Die eigenen vier Wände sind für zehntausende Frauen und Kinder während der Pandemie zur Hölle geworden. Sie suchten einen sicheren Platz in Frauenhäusern. Dutzende dieser Einrichtungen waren jedoch überfüllt, teilweise mussten sie hunderte Frauen abweisen. Und auch an anderen Stellen im Hilfesystem gegen Häusliche Gewalt ist die Situation prekär. Das zeigt eine Recherche von CORRECTIV.Lokal mit zahlreichen Kooperationspartnern aus ganz Deutschland.

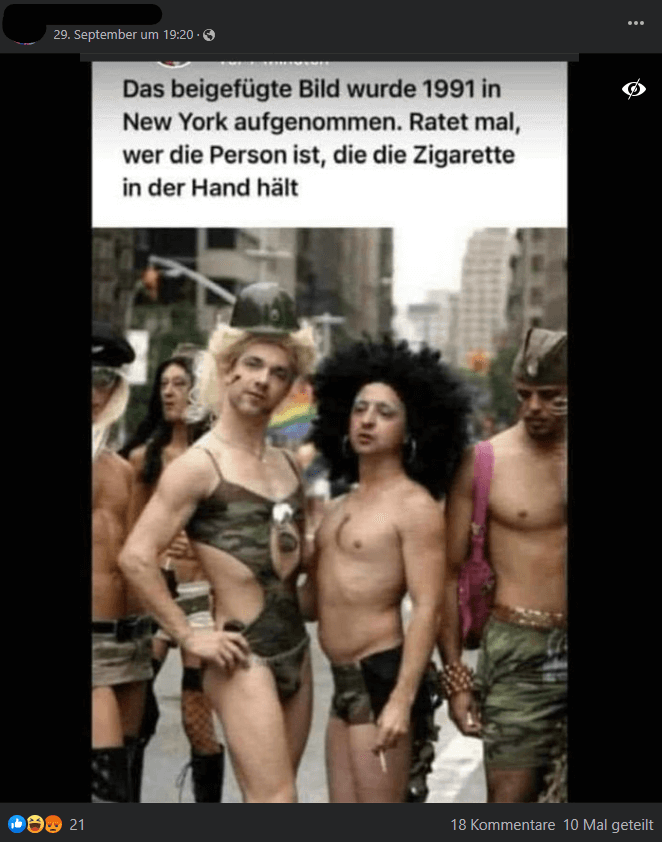

War der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor 30 Jahren auf einer Gay Parade in New York? Ein Foto, das das zeigen soll, kursiert momentan auf Facebook und Whatsapp.

Das Foto verbreitet sich seit Mitte September in verschiedenen Ländern und soll wahlweise in Los Angeles, New York oder Boston entstanden sein, 1991, 1997 oder 1999.

Am 15. September wurde es auf Facebook von einem griechischen Account geteilt. Die Behauptung ist, dass es 1997 in Boston entstanden sei. Auf Twitter wurde es am 14. September mit spanischem Text gepostet. Dort heißt es, das Foto sei 1999 in Boston entstanden. Und auf Italienisch kursierte es mit der Angabe: New York, 1999. Im deutschsprachigen Raum verbreitet sich das Foto überwiegend mit der Behauptung, es sei 1991 in New York entstanden. Aber Selenskyj wurde im Januar 1978 geboren, war also 1991 erst 13 Jahre alt. Dieser offensichtliche Widerspruch und die unterschiedlichen Orts- und Jahresangaben sind Hinweise darauf, dass mit dem Foto etwas nicht stimmt.

Foto wurde manipuliert – angeblicher Selenskyj und Gesichter anderer Personen verändert

Tatsächlich entstand das Foto im Juni 2006 in New York City. Auf der Plattform Flickr veröffentlichte es Thomas Hobbs, ein amerikanischer Fotograf. Die Person, die Selenskyj sein soll, ist mehrfach zu sehen und hat keine Ähnlichkeit mit dem ukrainischen Präsidenten. Auch die Person links des Fake-Selenskyjs und eine weitere im Hintergrund erhielten veränderte Gesichter.

Redigatur: Matthias Bau, Kimberly Nicolaus

Am Mittwochmorgen hat die Staatsanwaltschaft Berlin die AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin durchsucht sowie in mehreren Orten in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen Durchsuchungen angeordnet. Es geht um den AfD-Spendenskandal. Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte, dass auch die Recherchen von CORRECTIV, Spiegel und ZDF-Frontal eine Rolle bei den Ermittlungen gespielt hätten.

Die Razzien hängen nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen gegen Ex-AfD-Parteichef Jörg Meuthen und den ehemaligen Schatzmeister der Partei Klaus Fohrmann zusammen. Beiden werden Untreue und Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Konkret geht es um Geldflüsse bei einer anonym finanzierten Plakatkampagne zugunsten der AfD. Die Ermittler suchen offenbar nach Belegen für Abstimmungen zwischen der Partei und ihren Unterstützern. Die AfD hatte stets abgestritten, etwas mit der dubiosen Plakatkampagne zu tun gehabt zu haben.

Nicht nur in der Bundesgeschäftsstelle der AfD in Berlin, auch in den Büros der Plakatwerbefirma Ströer rückte die Staatsanwaltschaft an. Dies bestätigte ein Sprecher des Kölner Unternehmens gegenüber CORRECTIV: „Ströer kooperiert mit den zuständigen Behörden hinsichtlich der Ermittlungen gegen der früheren Parteivorsitzenden und früheren Schatzmeister der AfD“, teilte der Sprecher mit. Ströer sei in diesem Verfahren lediglich Zeuge.

Millionenschwere Plakatkampagnen im Fokus

CORRECTIV, ZDF-Frontal und Spiegel hatten im September 2021 anhand von internen Unterlagen aufzeigen können, dass die Dimension der anonym finanzierten Werbekampagnen für die AfD noch weitaus größer war als bis dahin bekannt. Zudem deckten die Recherchen zum AfD-Spendenskandal mehrere Hinweise auf Verbindungen zwischen den Plakaten der anonymen Gönner und der offiziellen Wahlwerbekampagnen der Partei auf. Die AfD bestreitet dies.

Die millionenschwere Wahlkampagne für die AfD in den Jahren hatte in den Jahren 2016 bis 2018 für Rätselraten gesorgt – die AfD dementiert bis heute Verbindungen zu den anonymen Gönnern. Buchungsunterlagen des Plakatwerbers Ströer, die CORRECTIV, ZDF-Frontal und Spiegel einsehen konnten, vermitteln jedoch einen anderen Eindruck: Dort wird die AfD auch der anonym finanzierten Kampagne als „Direktkunde“ geführt.

Die Unterlagen weisen außerdem nach, dass nicht – wie bis dahin behauptet – der mittlerweile aufgelöste „Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten“ die Plakate gebucht hatte, sondern die Schweizer Goal AG. Dessen Chef Alexander Segert ist ein langjähriger Bekannter des früheren Parteichefs Jörg Meuthen.

Auch der ehemalige Vorsitzende des Unterstützervereins David Bendels bestätigt gegenüber CORRECTIV eine Durchsuchung in seinen Privat- und Geschäftsräumen. „Ich halte die Maßnahmen für ungerechtfertigt und unverhältnismäßig“, sagt Bendels, der nun für den im Sommer aufgelösten Verein als Liquidator aufgeführt ist.

Ermittlungen im AfD-Spendenskandal breit angelegt

Sollte sich der Verdacht erhärten, dass die AfD bei der Wahlkampfunterstützung aus der Schweiz doch eingebunden war, könnten die millionenschweren Kampagnen als illegale Parteispenden gewertet werden. Dann drohten der AfD hohe Strafzahlungen. Die AfD bestreitet bislang jedes Wissen von den Plakatkampagnen.

„Ich kann ein Fehlverhalten meiner Partei nicht erkennen“, sagt der Bundesschatzmeister der AfD Carsten Hütter gegenüber CORRECTIV, der Zeitpunkt der Untersuchung habe einen fahlen Beigeschmack, „man hätte bis nach der Niedersachsenwahl warten können”.

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Meuthen und Fohrmann, die in der fraglichen Zeit mitverantwortlich für die Rechenschaftsberichte der Partei waren.

Offenbar flossen außerdem Erkenntnisse aus einer weitere Recherche von CORRECTIV und ZDF-Frontal in die Ermittlungen ein: Die ehemalige Parteichefin Frauke Petry hatte gegenüber CORRECTIV gesagt, ihr damaliger Co-Chef Meuthen habe Kontakt zu einem „potentiellen Unterstützer“ für eine Social Media Kampagne der Partei. Laut Petry habe die Schweizer Goal AG einen Experten beauftragt, die Reichweite der AfD bei Facebook zu steigern. Diesen Vorgang hatte Perty auch der Bundestagsverwaltung angezeigt.

Ob es auch Durchsuchungen bei dem Social-Media-Experten gegeben hat, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht „kommentieren“, aber auch nicht „dementieren“. Der Fachmann selbst reagierte auf Anfrage von CORRECTIV nicht.

Die AfD musste bisher in mehreren Fällen Zahlungen wegen illegaler Parteispenden leisten. Bei Jörg Meuthen und dem AfD-Politiker Guido Reil ging es um Plakatspenden von eben jener Goal AG, die auch in die Millionenbuchungen involviert ist. Beide Affären des AfD-Spendenskandals hatte CORRECTIV zusammen mit ZDF-Frontal aufgedeckt. Auch die Co-Vorsitzende Alice Weidel war in einen Skandal verwickelt, der die AfD teuer zu stehen kam. An ihren Kreisverband flossen illegale Spenden des Immobilien-Milliardärs Henning Conle.

Die ehemalige Parteivorsitzende Frauke Petry hatte CORRECITV und ZDF-Frontal gegenüber gesagt, dass Conle sie und Meuthen 2015 getroffen und der AfD illegale Spenden angeboten habe.

Redaktion: Gabriela Keller

Update, 28.09.22, Wir haben den Artikel nach Veröffentlichung mit der Aussage des Bundesschatzmeisters der AfD Carsten Hütter ergänzt.

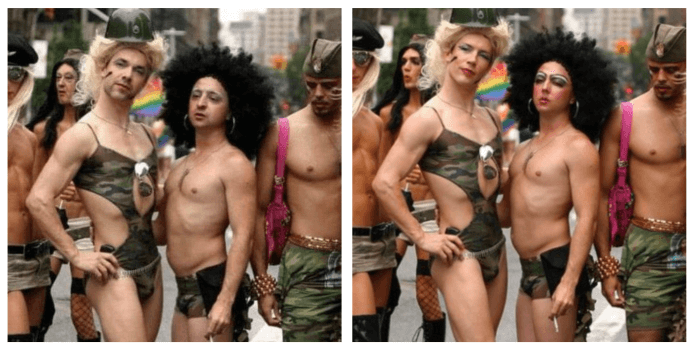

„Aus der Serie ‘Es gibt keine Nazis in der Ukraine’“, so wird online ein Video kommentiert, das einen ukrainischen Geflüchteten dabei zeigen soll, wie er ein Hakenkreuz in einem Londoner Einkaufszentrum wegschrubben muss, das er selbst gemalt habe. Das Video kursiert momentan auf mehreren Sozialen Netzwerken. Alleine auf Telegram wurde es 20.000 Mal gesehen. In dem Video beobachten einige Leute die Szenerie, eine Frauenstimme sagt auf Englisch: „Du solltest dich schämen.“ Ein Mann in Warnweste sprüht immer wieder Reinigungsmittel auf den Boden.

Auch Dmitry Polyanskiy, stellvertretender ständiger Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, teilte das Video auf Twitter. Die Ukraine als faschistischen Staat darzustellen, gehört seit Beginn des Angriffskrieges zur Propaganda Russlands, wie hier in unserem Hintergrundbericht erklärt. Auch in mehreren Faktenchecks (hier, hier und hier) prüfte CORRECTIV.Faktencheck Behauptungen, die dieses Narrativ untermauern sollten, die jedoch falsch oder irreführend waren.

Diese Recherche zeigt: Das Video kursiert mindestens seit 2018, also schon Jahre vor der russischen Invasion im Februar 2022, wegen derer Millionen Ukrainer aus dem Land flohen. Auf Telegram halten manche das Video für aktuell. Belege dafür, dass es tatsächlich einen Mann zeigt, der aus der Ukraine geflüchtet ist, gibt es aber keine. Der zuständigen Polizeistelle in London ist ebenfalls kein aktueller Vorfall dieser Art bekannt.

Video von vermeintlichem ukrainischen Geflüchteten in London ist vier Jahre alt

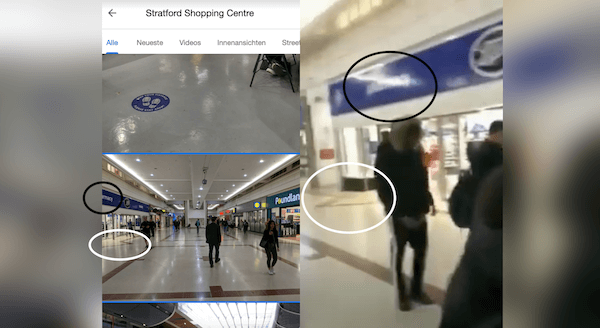

Wie eine Google-Suche mit den Stichworten „clean swastika london“ zeigt, kursierte das Video schon im Dezember 2018. Der israelische Aktivist Hananya Naftali veröffentlichte es damals auf Facebook, zusammen mit dem Text: „Ost-London: Ein Mann wird gezwungen, das Hakenkreuz, das er auf den Boden eines Einkaufszentrums in Stratford gemalt hat, zu entfernen“. Davon, dass der Mann aus der Ukraine stamme, schreibt Naftali nichts.

Der Vergleich des Videos mit öffentlich verfügbarem Material zum Stratford Einkaufszentrum zeigt, dass das Video tatsächlich dort aufgenommen wurde. Bei Minute 0:28 etwa ist im Video vor einer Drogerie mit blauem Logo das Bodenmuster zu sehen, das auch Bilder des Einkaufszentrums auf Google Maps zeigen. Bei Minute 0:30 ist neben der Drogerie ein chinesischer Supermarkt zu sehen, so ist das auch im Lageplan des Einkaufszentrums.

Keine Belege, dass der Mann Ukrainer ist

Dass im Video jemand zu sehen ist, der in einem Londoner Einkaufszentrum ein Hakenkreuz vom Boden wischt, stimmt also. Dass der Mann es selbst gemalt hat, legt zumindest die Audio-Spur nahe, in der eine Frau ihn deswegen beschimpft.

Es gibt allerdings keinen Hinweis, dass der Mann Ukrainer ist. Zwar trägt er einen blau-gelben Schal – die Farben der ukrainischen Flagge. Doch dass diese Farbwahl eher zufällig sein dürfte, schrieb auch schon die Faktencheck-Organisation Stopfake. Sie versuchte, den Schal online zu finden – scheiterte aber.

Polizei: Es gab 2022 im Stratford Einkaufszentrum keine kriminelle Beschädigung mit Hakenkreuz

Wir haben die zuständige Polizeibehörde in London gefragt, ob es dieses Jahr bekannte Fälle von Hakenkreuz-Schmierereien im Stratford Einkaufszentrum gab. Eine Sprecherin der Metropolitan Police schrieb per E-Mail: „Es gibt keine Spur von krimineller Beschädigung mit einem Hakenkreuz.“ Das Stratford Einkaufszentrum antwortete bislang nicht auf Fragen nach Details zu dem Video.

Russischer UN-Vertreter verbreitet wiederholt Falschnachrichten

Der Diplomat Dmitry Polyanskiy fällt nicht zum ersten Mal damit auf, dass er öffentlich Falschinformationen über die Ukraine teilt. Erst kürzlich verbreitete er das Gerücht weiter, dass in Bremen Stinger-Raketen aufgetaucht seien, die eigentlich für die Ukraine bestimmt gewesen seien. Diese Behauptung ist falsch, wie CORRECTIV.Faktencheck gezeigt hat. Sie gehört zu einer Desinformationskampagne, die vor allem mit gefälschten Regierungsdokumenten arbeitete.

Einen Überblick mit allen Faktenchecks von uns zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier.

Redigatur: Viktor Marinov, Matthias Bau

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Facebook-Beitrag des israelischen Aktivisten Hananya Naftali, 23. Dezember 2018: Link

Die Aufarbeitung eines der größten Polit-Skandale in Afrika zeigte vor einigen Tagen erneut, wie tief die deutsche Wirtschaft in Bestechungsfälle verstrickt gewesen ist.

So teilten südafrikanische Ermittler mit, dass sie von dem Softwarehersteller SAP die Rückzahlung von 55 Millionen Euro verlangen. Das Geld hatte SAP von dem südafrikanischen Energieversorger Eskom für Softwarelizenzen und Dienstleistungen erhalten.

Eskom hatte SAP 2016 den Auftrag erteilt. Im gleichen Zeitraum zahlte SAP umgerechnet etwa vier Millionen Euro an eine unscheinbare südafrikanische Firma namens CAD, die dem deutschen Softwarehersteller als Vertriebspartner dabei helfen sollte, den Auftrag von Eskom zu gewinnen. Die südafrikanische Ermittlungsbehörde SIU betrachtet diese Zahlung als Schmiergeldzahlung.

Südafrikanische Ermittler werfen SAP Bestechung vor

„Ganz einfach ausgedrückt, zahlte SAP Bestechungsgeld an die Guptas, via CAD, um einen lukrativen Vertrag von Eskom zu erhalten“, heißt es in einem Dokument der südafrikanischen Justiz von Anfang des Monats, das CORRECTIV einsehen konnte.

Gupta – das ist ein Name, der für einen der größten Polit-Skandale Afrikas steht. Die Gupta-Brüder, drei aus Indien stammende Geschäftsleute, standen jahrelang im Mittelpunkt eines kriminellen Netzwerks, das vor allem während der Präsidentschaft des ANC-Politikers Jacob Zuma südafrikanische Staatsunternehmen aussaugte.

Wer Aufträge von Staatskonzernen wie dem Versorger Eskom oder der Eisenbahn Transnet außerhalb offizieller Wege erhalten wollte, zahlte zur Tarnung Gelder an ein Firmengeflecht unter Kontrolle der Guptas. Diese nutzten die Gelder dann, um ANC-Politiker und hochrangige Manager der südafrikanischen Staatswirtschaft in ihrem Sinne zu beeinflussen. In vielen Fällen mussten die Firmen, die Aufträge erhielten, die Leistungen nicht einmal vollständig erbringen. Im März 2022 hat sich SAP bereits mit Ermittlungsbehörden darauf verständigt, etwa 23 Millionen Euro im Zusammenhang mit Aufträgen staatlicher Wasserbehörden zurückzuzahlen.

SAP in Südafrika: Seltsame Zahlungswege

Spätestens im Jahr 2015 war der fragwürdige Einfluss der Guptas auf die damalige Regierung Thema in der südafrikanischen Öffentlichkeit. Trotzdem schloss SAP noch im August 2015 eine Vertriebsvereinbarung mit CAD, einem unscheinbaren Hersteller von 3D-Druckern. CAD sollte dabei helfen, einen bestehenden SAP-Vertrag mit dem Energieversorger Eskom vorzeitig zu verlängern. SAP wählte eine Firma, die zur Hälfte einem Geschäftsmann gehörte, den die Guptas in das Unternehmen geschickt hatten.

Unterlagen, in die CORRECTIV Einblick hatte, legen den Schluss nahe, dass SAP wusste, mit wem es der Konzern zu tun hatte – und die Geschäfte trotzdem weiter betrieb.

Denn damit die Nähe zu den Guptas nicht ganz so unauffällig war, wurde der SAP-Partner CAD im April 2016 verkauft. Eine Compliance-Mitarbeiterin von SAP Südafrika wandte sich im September 2016 an die globale Compliance-Beauftragte von SAP. Dabei wies sie auf den Gupta-Skandal hin und auch auf die Möglichkeit, dass die Guptas weiterhin aus dem Hintergrund bei CAD ihre Finger im Spiel hatten – schließlich war der neue Manager der Bruder einer Schlüsselfigur in anderen Gupta-Firmen.

Dennoch genehmigte das SAP-Hauptquartier die Vereinbarung mit CAD. „Exzellente Arbeit, es sieht so aus, dass alle Schritte unternommen sind, um die bestmögliche Validierung durchzuführen. Ich genehmige die Fortsetzung der Partnerschaften“, antwortete die globale Compliance-Chefin von SAP am 11. September 2016 in einer E-Mail. Über diese internen SAP-Warnungen berichtete bereits das südafrikanische Investigativ-Zentrum amaBhungane.

Am 1. Dezember 2016 stellte SAP eine Rechnung über 28 Millionen Euro an Eskom für Softwarelizenzen. Am 28. Dezember flossen dann die Gelder an CAD.

„SAP kooperiert weiterhin uneingeschränkt mit der SIU und anderen Behörden bei der laufenden Überprüfung von Eskom-Verträgen, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen“, teilte der Softwarekonzern auf Anfrage von CORRECTIV mit. Eskom nutze weiterhin SAP-Produkte. „Wir sind sehr stolz darauf, Eskom dabei zu unterstützen, seinen Auftrag für die Menschen in Südafrika zu erfüllen.“

Vorwürfe auch gegen die Telekom wegen Bestechung in Südafrika

Das frühere Wegschauen von SAP ähnelt dabei dem Vorgehen der Deutschen Telekom in Südafrika. 2015 führte der Konzern eine interne Untersuchung der Geschäftspraxis der Telekom-Tochter T-Systems in Südafrika durch, wie CORRECTIV und Welt am Sonntag jüngst aufdeckten. Laut dem Untersuchungsbericht vom 24. Juni 2015 war sich der Konzern darüber im Klaren, dass diese gegen die eigenen Compliance-Regeln verstieß. Doch auch nach dem Bericht flossen weiter Telekom-Gelder an das Umfeld eines Gupta-Vertreters. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat wegen der Zahlungen vor einigen Monaten Ermittlungen eingeleitet.

In Südafrika hat eine Untersuchungskommission, die sogenannte Zondo-Kommission, seit 2018 den Gupta-Skandal aufgearbeitet. In diesem Jahr legte sie ihren Abschlussbericht vor. Laut Unterlagen der Kommission erhielt T-Systems von 2010 bis 2019 für Aufträge über 700 Millionen Euro von dem Energieversorger Eskom sowie der Eisenbahngesellschaft Transnet. Das soll ein Fünftel aller Ausgaben südafrikanischer Staatsunternehmen sein, die unter dem Einfluss der Guptas standen. T-Systems wäre damit einer der größten Profiteure des Skandals. Nur chinesische Unternehmen langten demnach noch kräftiger zu.

Neben Telekom und SAP sollen weitere deutsche Firmen in den Skandal involviert sein. So geht die Staatsanwaltschaft Mannheim dem Verdacht nach, dass Beschäftigte der deutschen Tochter des Schweizer Anlagenbauers ABB Schmiergeldzahlungen an einen früheren Eskom-Chef einsetzten, um Aufträge im Zusammenhang mit dem Bau eines Kohlekraftwerks in Südafrika zu erhalten.

Aus Unterlagen, in die CORRECTIV Einsicht hatte, geht zudem hervor, dass auch der deutsche Konzern Software AG im Jahr 2015 zwei kleinere Zahlungen von zusammen etwa 400.000 Euro an eine Gupta-nahe Firma namens Global Softech Solutions leistete. Der Konzern teilte dazu mit, dass eine interne Untersuchung nach Bekanntwerden der Vorwürfe keine Hinweise auf Bestechung ergeben habe.

In einem Artikel auf der Webseite Telegraph, wo Personen ungeprüft Texte veröffentlichen können, wird behauptet, dass Russland im Krieg offenbar von China unterstützt werde. Belegen soll das ein Video, das angeblich einen chinesischen Militärkonvoi zeige, der von Russland aus in die Ukraine vordringe. Auch auf Telegram (hier und hier) verbreitete sich das Video unter Bezug auf den Blog-Artikel. Auf Telegram wird jedoch die Frage gestellt, ob es sich nicht auch um ein Manöver von vor ein paar Wochen handeln könne. Die Behauptung über das Video kursierte international, schon am 18. September veröffentlichte sie ein englischsprachiger Blog mit dem Namen „USA First News“. Das Video wird jedoch in einem falschen Kontext verbreitet.

Nicht in der Ukraine: Video zeigt chinesischen Militärkonvoi im Osten Russlands

Das 75 Sekunden lange Video zeigt elf Militärfahrzeuge, überwiegend LKW, die auf einer Straße unterwegs sind. An einem Fahrzeug sind chinesische Schriftzeichen zu sehen, und an den Türen der Fahrzeuge scheinen sich rote Rechtecke zu befinden, die die chinesische Flagge zeigen könnten. Wegen der geringen Auflösung sind diese jedoch nicht klar zu erkennen.

Eine Bilderrückwärtssuche mit dem Startbild des Videos führt zu mehreren Ergebnissen, in denen von einer Übung des chinesischen Militärs in Wladiwostok gesprochen wird. Das legt auch ein Schweizer Medienbericht dar, der auf die Faktencheck-Seite Mimikama verweist, die sich ebenfalls bereits mit dem Video befasste. Mimikama kam zum Ergebnis, dass es eine Militärübung Ende August in Wladiwostok, im östlichen Teil Russlands, zeige. Wladiwostok ist tausende Kilometer von der Ukraine entfernt.

Hinweise, dass das Video in Russland entstand, sind auch die Kennzeichen der zivilen Autos, die zu sehen sind. Sie entsprechen der russischen Gliederung von Kennzeichen. Bei mindestens zwei vorbeifahrenden Autos (Beispiel unten) erkennt man rechts den Regionalcode 125, der für die Region Primorje spricht, in der Wladiwostok liegt. Ukrainische Kennzeichen mit der blau-gelben Nationalflagge sind dagegen nicht zu erkennen.

Video wurde Ende August veröffentlicht – China nahm an einer Militärübung teil

Das Video mit dem Titel „Wostok 2022“ wurde bereits am 30. August auf Youtube hochgeladen. In der Beschreibung heißt es, dass die Streitkräfte Chinas an einer Militärübung in Wladiwostok teilnehmen würden.

China hatte am 17. August erklärt, Truppen zu der Übung zu entsenden. Eine ähnliche Militärübung fand bereits 2018 statt, wie die Deutsche Welle berichtete. Die diesjährige Übung sei jedoch kleiner und trägt den Titel Wostok 2022, also Osten 2022. Laut Spiegel endete sie am 7. September; Teilnehmer waren neben China und Russland auch die Mongolei, Weißrussland, Indien und Tadschikistan. Durchgeführt wurde die Übung auf Truppenstützpunkten in Ostsibirien und im Japanischen Meer.

International kursiert zudem ein weiteres Video, das angeblich chinesische Truppen an der russischen Grenzen zeigen soll. Wie die Webseite Newsweek berichtete, stammt es jedoch aus dem Jahr 2018.

Dass China sich seit mehreren Wochen mit eigenen Truppen am Krieg in der Ukraine beteiligt, ohne dass die Beteiligung publik würde, erscheint sehr unwahrscheinlich.

Chinas Position bezüglich des Krieges ist bislang ein Balanceakt. Einerseits lehnte das Land Sanktionen gegen Russland ab, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete. Chinas Handel mit Russland boome, berichtete Business Insider im August. Andererseits forderte Chinas Außenminister Wang Yi zu Friedensverhandlungen auf.

Redigatur: Sophie Timmermann, Matthias Bau

Auf Telegram und Twitter kursiert ein Foto, das mehrere Soldaten und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Besuch in der Stadt Isjum zeigt. Einer der Soldaten trägt auf dem Rücken seiner Uniform einen Aufnäher in Form eines Totenkopfs. Auf Twitter und Telegram heißt es, der Aufnäher sei während der Nazizeit ein Symbol der SS-Division „Totenkopf“ gewesen. Die Schutzstaffel (SS)-Division „Totenkopf“ war während des 2. Weltkriegs unter anderem dafür zuständig, Konzentrationslager zu bewachen.

Die Ukraine als faschistischen Staat darzustellen, gehört seit Beginn des Angriffskrieges zur Propaganda Russlands, wie wir in einem Hintergrundbericht schilderten. Seit Februar haben wir (inklusive diesem) sieben Faktenchecks veröffentlicht zu Behauptungen, die dieses Narrativ stützen sollten. In sechs Fällen stellte sich das angebliche Beweismaterial als falsch heraus: Einige Fotos waren manipuliert oder zeigten gar keine Ukrainer, andere wurden im falschen Kontext verbreitet (alle sechs Faktenchecks lesen Sie hier, hier, hier, hier, hier und hier).

In Sozialen Netzwerken zweifeln manche Menschen auch an der Echtheit des Fotos mit den Soldaten und Selenskyj. Ein Nutzer fragt auf Twitter: „Ist das nicht weithergeholt? […] Der Nazibezug ist nicht eindeutig.“ Eine andere Nutzerin schreibt auf Englisch: „Hier ist ein Beispiel dafür, wie ausländische pro-russische Journalisten und politische Parteien, Nazi-Symbole auf die Uniformen von ukrainischen Soldaten photoshopen, um der Ukraine Nazismus vorzuwerfen.“

In diesem Fall ist das Foto jedoch nicht manipuliert. Der Aufnäher zeigt Symbole, die in der SS üblich waren. Zudem legt der Markenname „R3ICH“ – eine Mischung aus dem deutschen Wort „Reich“ und der Zahl „3“ – eine Anlehnung an das Dritte Reich nahe.

Das Foto von Selenskyj aus Isjum ist nicht manipuliert

Monatelang stand Isjum, eine Stadt im Osten der Ukraine, unter russischer Besatzung. Am 10. September eroberte die ukrainische Armee die Stadt zurück und wenige Tage später folgte ein Besuch von Präsident Selenskyj.

Sein Besuch wurde mit Fotos festgehalten, die Selenskyi am 14. September auf seinem Telegram-Kanal und auf Facebook veröffentlichte. Die Fotos sind mittlerweile nicht mehr abrufbar. Die archivierten Versionen (hier und hier) zeigen jedoch, dass auch auf diesen Fotos der Totenkopf-Aufnäher auf der Rückseite der Uniform des ukrainischen Soldaten zu sehen ist. Dieselbe Szene zeigt ein Foto der US-amerikanischen Bildagentur Getty Images und ein Foto aus der Bilderdatenbank der Nachrichtenagentur AFP. In einem Video der BBC ist der Totenkopf-Aufnäher ebenfalls zu sehen (Minute 0:50). Demnach gibt es an der Echtheit des Fotos keine Zweifel. Die Bilder wurden nicht nachträglich manipuliert.

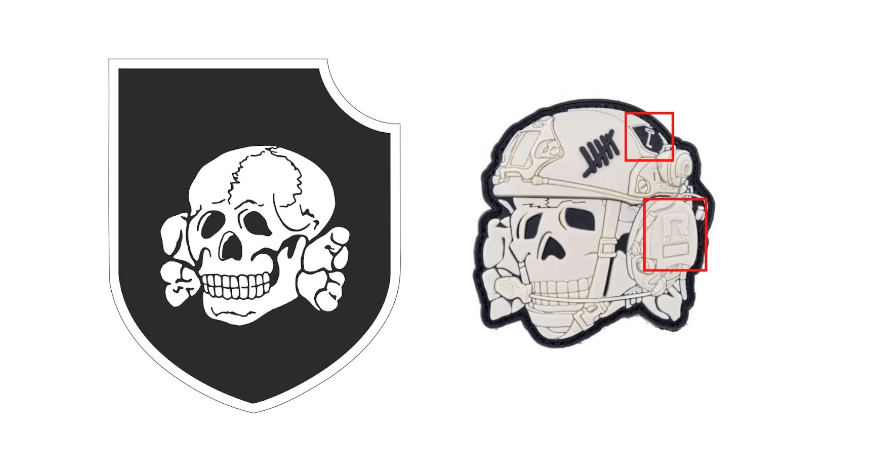

Totenkopf-Aufnäher enthält Motive, die in der SS üblich waren

Ein Twitter-Beitrag zeigt eine Nahaufnahme des Totenkopf-Aufnähers. Der Totenkopf trägt einen Militärhelm mit Mikrofon und Ohrenschutz. Darauf steht der Schriftzug „R3ICH“. Außerdem ist auf dem Helm ein Wappen mit Schlüssel erkennbar.

Eine Google-Suche mit dem Stichwort „R3ICH“ führt zu mehreren Onlineshops, unter anderem mit ukrainischen Internetadressen. In einem der Onlineshops lautet die Produktbeschreibung des Aufnähers wie folgt: „Bei diesem Produkt handelt es sich um die sogenannten „Moral-Patches“, eine moderne Interpretation des „Totenkopf“-Patches, wie er von der NS-Armee verwendet wurde. Während des Zweiten Weltkriegs dienten sie den SS-Soldaten zur Einschüchterung des Feindes. Aber dieses alte Symbol hat seine Wurzeln in der vorchristlichen Zeit. Sein ursprünglicher Name ‘Adams Kopf’ und die Bedeutung des Schädels sind Mut, Furchtlosigkeit vor dem Tod, Glaube an den unmittelbaren Sieg, Glaube an die Wiedergeburt.“

Die SS-Division Totenkopf, die als Truppenzeichen einen weißen Totenkopf auf schwarzem Grund hatte, galt im Dritten Reich als „Elitetruppe“ des SS und war unter anderem dafür zuständig, Konzentrationslager zu betreiben und bewachen. „Die Division galt als ‚Elitetruppe‘ der SS, die mit besonderer Rücksichtslosigkeit und Fanatismus vorging“, schrieb uns Frank Bajohr, Leiter des Zentrums für Holocaust-Studien des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin. Bereits im Frankreichfeldzug 1940 habe die Division schwerste Kriegsverbrechen begangen. Das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin ist eine Forschungseinrichtung, die 1949 gegründet wurde, um die nationalsozialistische Diktatur wissenschaftlich zu erforschen.

Wir baten das Institut zudem um eine Einschätzung zu den aktuell kursierenden Fotos und den darauf zu sehenden Symbolen. „Das gezeigte Symbol [arbeitet] ganz offenkundig mit Motiven, die auch in der SS üblich waren“, schrieb uns eine Pressesprecherin. Die Anlehnung an das Dritte Reich durch den Markennamen „R3ICH“ sei vermutlich kein Zufall.

Auf dem Aufnäher ist zudem ein schwarzes Wappen mit Schlüssel abgebildet. Dies sieht dem Truppenkennzeichen der „1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler“ sehr ähnlich. Nach Beurteilung von Alex Kay, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Militärgeschichte an der Universität Potsdam, sei es allerdings allein über das Foto, das in Sozialen Netzwerken kursiert, sehr schwer zu erkennen, ob es sich um dasselbe Motiv handele.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Foto von einem ukrainischen Soldaten mit Totenkopf-Aufnäher veröffentlicht wird. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte am 9. Mai 2022 ein Foto auf Twitter, das einen ukrainischen Soldaten zeigt, der denselben Totenkopf-Aufnäher auf seiner Brust trägt. Auch dieses Foto ist mittlerweile nicht mehr abrufbar.

Einen Überblick mit allen Faktenchecks von uns zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier.

Redigatur: Matthias Bau, Uschi Jonas

Update, 5. Oktober 2022: Wir haben im Text ergänzt, dass die SS-Division „Totenkopf“ als „Elitetruppe“ der SS galt und mit besonderer Rücksichtslosigkeit und Fanatismus handelte.

Update, 13. Oktober 2022: Wir haben in der Einleitung präzisiert, wie viele Faktenchecks bereits von uns veröffentlicht wurden, in denen sich Behauptungen über Rechtsextremismus in der Ukraine als falsch herausstellten.

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Videoaufnahme der BBC, die den Totenkopf-Aufnäher zeigt, 14. September: Link

- Onlineshop mit Produktbeschreibung des Aufnähers: Link

Am 28. August sprach Grünen-Chef Omid Nouripour im ARD-Sommerinterview über den Stresstest für Atomkraftwerke in Deutschland. Mit dem Test wollte die Bundesregierung vor dem Hintergrund der Energiekrise prüfen, ob einzelne AKW als Notreserve länger am Netz bleiben könnten. Trotz einer möglichen Energiekrise schloss Nouripour eine Rückkehr zur Atomkraft oder eine Laufzeitverlängerung von AKW damals aus.

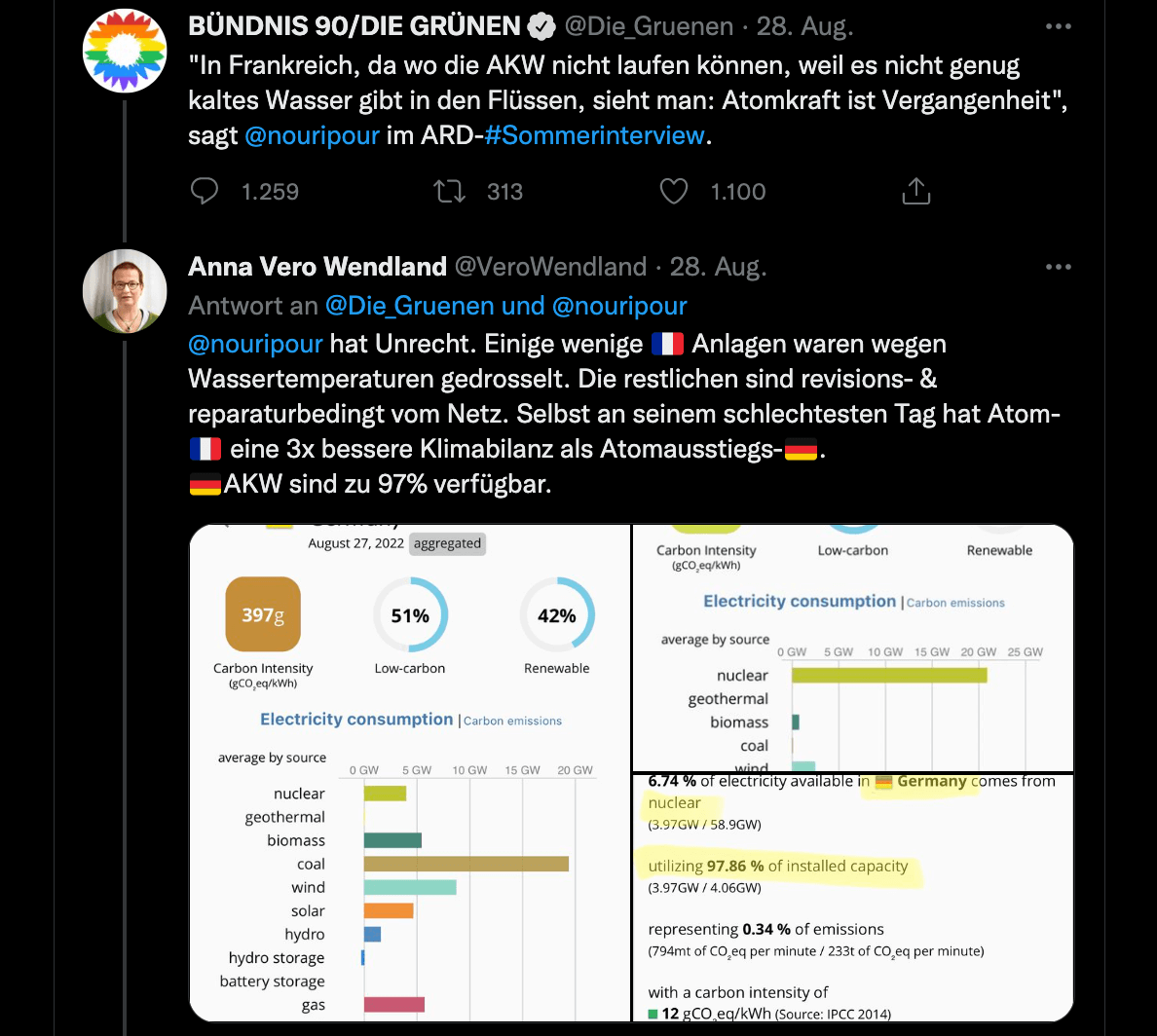

Seine Aussage untermauerte er im Interview (Minute 13:15) mit einem Verweis auf die Situation in Frankreich: „Und in Frankreich, da wo die AKW nicht laufen können, weil es nicht genug kaltes Wasser gibt in den Flüssen, sieht man, Atomkraft ist Vergangenheit, ist zu Ende.“ Aufgegriffen und weiter verbreitet wurde das Zitat auch vom Twitter-Kanal von Bündnis 90/Die Grünen.

Auf den Tweet reagierten mehr als 1.000 Nutzer, darunter die Aktivistin Anna Vero Wendland, die sich für Kernkraft ausspricht. Sie kommentierte: „@nouripour hat Unrecht. Einige wenige Anlagen waren wegen Wassertemperaturen gedrosselt. Die restlichen sind revisions- & reparaturbedingt vom Netz.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Die meisten AKW, die in Frankreich heruntergefahren wurden, weisen technische Mängel auf, Risse und ähnliches.“

Wie unsere Recherche zeigt, ist an der Kritik etwas dran. Nouripours Aussage erweckt den Eindruck, dass alle abgeschaltete Atomkraftwerke wegen der Hitze heruntergefahren wurden. Tatsächlich gab es diesen Sommer laut Electricité de France (EDF) bei fünf von 18 Kernkraftwerken Produktionseinschränkungen aufgrund der hohen Temperaturen. Ein Großteil – 32 von 56 Reaktoren – war wegen Wartungsarbeiten oder Korrosion abgeschaltet (Stand: 25. August).

Kernreaktoren benötigen Wasser, um herunterzukühlen und leiten zuvor erhitztes Wasser zum Beispiel in einen Fluss ab

Alle Kernreaktoren in Frankreich werden von dem französischen Energieunternehmen Electricité de France (EDF) betrieben. Es gibt 56 Reaktoren. Das ARD-Sommerinterview fand am 28. August statt. Laut Medienberichten vom 25. August standen zu diesem Zeitpunkt 32 von 56 Reaktoren still. Laut France 24 waren einen Monat zuvor bereits 30 Reaktoren abgeschaltet – 12 wurden wegen Korrosion repariert und 18 wurden gewartet.

Die französische Atomsicherheitsbehörde ASN hatte bereits in ihrem im Mai veröffentlichten Jahresbericht Reparaturen angekündigt, nachdem in den Rohrleitungen mehrerer Reaktoren „Korrosionsprobleme“ festgestellt wurden.

Zusätzlich mussten einige Reaktoren ihre Leistung wegen der gestiegenen Temperaturen herunterfahren. Denn Kernreaktoren benötigen Wasser, zum Beispiel von einem Fluss, um heruntergekühlt zu werden, und sie müssen zuvor erhitztes Wasser ableiten. Steigen dadurch die Wassertemperaturen im Fluss, kann sich das zum Beispiel auf die Fischbestände auswirken. Darum legt die ASN für jedes Kraftwerk Grenzwerte für den maximalen Temperaturanstieg im Fluss fest. Sind diese überschritten, wird der Betrieb eingestellt, wie zum Beispiel im Jahr 2020 beim Kernkraftwerk Chooz geschehen.

Die Dürre und der niedrige Wasserstand führten im Sommer 2022 an einigen Kraftwerksstandorten in Frankreich zu Problemen, da einerseits kaltes Wasser aus den Flüssen fehlte und andererseits das aus den Kernkraftwerken geleitete, erhitzte Wasser die Grenzwerte überschritt.

Laut EDF waren im Sommer aufgrund der hohen Temperaturen fünf von 18 Kernkraftwerken von Einschränkungen betroffen

Wir haben bei dem französischen Energiekonzern EDF per E-Mail nachgefragt, wie viele Kernkraftwerke Probleme wegen der Wassertemperaturen hatten. Eine Sprecherin schrieb uns: „In diesem Sommer waren aufgrund der hohen Temperaturen in den Flüssen Rhône und Garonne fünf Kernkraftwerke (Tricastin, Golfech, Saint-Alban, Blayais und Bugey) von Produktionseinschränkungen betroffen.“ Produktionsverluste aufgrund hoher Flusswassertemperaturen und geringer Flusswassermengen würden seit dem Jahr 2000 durchschnittlich 0,3 Prozent der Jahresproduktion des Kraftwerksparks ausmachen.

Die Sprecherin fügte hinzu, dass die Kraftwerke nicht abgeschaltet, sondern ihre Leistung nur für einige Stunden reduziert worden sei. Die Grenzwerte für Wärmeeinleitungen würden für jedes Kraftwerk einzeln festgelegt und dürften nicht überschritten werden.

Die französische Behörde für nukleare Sicherheit lockerte aber am 8. August die Grenzwerte für fünf französische Kraftwerke bis September. Laut der Zeitung Libération mussten diese Standorte nun darauf achten, dass die Temperatur des Flusses, aus dem sie ihr Kühlwasser beziehen und in den sie es erwärmt wieder zurückleiten, nicht um mehr als 3 bis 5 Grad Celsius steigt.

Grüne erklären auf Nachfrage: „Einige Kraftwerke mussten heruntergefahren werden, da eine ausreichende Kühlung nicht mehr gewährleistet werden kann“

Die Aussage von Nouripour ist also missverständlich. Wir baten auch die Pressestelle des Bundesvorstands der Grünen-Partei um eine Einordnung.

Auf unsere Anfrage schrieb man uns am 14. September: „Aktuell sind über die Hälfte der französischen AKW vom Netz. Einige mussten heruntergefahren werden, da eine ausreichende Kühlung nicht mehr gewährleistet werden kann. Grund hierfür sind niedrige Pegelstände und hohe Wassertemperaturen in zur Kühlung genutzten Flüssen. Bei anderen AKW – insbesondere Kraftwerken der jüngsten Generation – liegt das Abschalten primär an Konstruktionsfehlern, daraus resultierenden Korrosionsschäden und den entsprechenden Sicherheitsbedenken.“

In Frankreich ist Kernkraft die wichtigste Quelle der Stromerzeugung (44 Prozent), doch laut Medienberichten musste das Land in diesem Jahr zusätzlich Energie aus Deutschland importieren. Ein Grund dafür waren auch die Engpässe bei der Kernenergie.

Redigatur: Matthias Bau, Alice Echtermann

Update, 18. April 2023: Wir haben im Text ergänzt, dass es in Frankreich insgesamt 18 Kernkraftwerke gibt.

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Eckdaten der Electricité de France zu Kernenergie in Frankreich: Link

- Jahresbericht der französischen Atomsicherheitsbehörde ASN für 2021: Link

- Mitteilung der ASN vom 8. August, wonach die Grenzwerte für einige Kernkraftwerke gelockert werden: Link

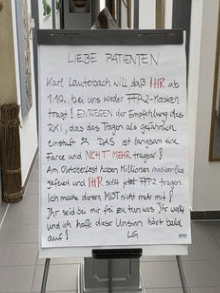

Ein Foto, das angeblich einen Aufsteller im Eingangsbereich einer Zahnarztpraxis zeigen soll, kursiert auf Facebook. Auf dem Aufsteller ist unter anderem zu lesen: „Karl Lauterbach will, dass Ihr ab 1.10. bei uns wieder FFP2-Masken tragt! Entgegen der Empfehlung des RKI, das das Tragen als gefährlich einstuft.“

Auf welcher Grundlage die Behauptung beruht, ist unklar. Seit dem 1. Oktober 2022 gilt zwar eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen, aber das Robert-Koch-Institut (RKI) hat das Tragen von FFP2-Masken nicht als gefährlich eingestuft.

RKI informiert online ausführlich über Masken

Das RKI informiert auf seiner Webseite zu den verschiedenen Maskenarten und was beim Tragen beachtet werden muss. Unter der Frage „Was muss bei dem Einsatz von FFP2-Masken bei Laien beachtet werden?“ finden sich keine Hinweise auf gesundheitliche Gefahren durch FFP2-Masken. Darauf verweist auch Marieke Degen, stellvertretende Pressesprecherin des RKI auf unsere Anfrage.

Auf der Seite findet sich weiter der Hinweis, dass FFP2-Masken vor der Corona-Pandemie hauptsächlich im Gesundheitswesen zum Arbeitsschutz getragen worden seien (Stand: 29. August 2022). „Daher wurden außerhalb des Gesundheitswesens noch keine Untersuchungen zu den gesundheitlichen, gegebenenfalls auch langfristigen Auswirkungen ihrer Anwendung (z. B. bei Risikogruppen oder Kindern) durchgeführt.“ Bei Untersuchungen mit Gesundheitspersonal seien Atembeschwerden und Gesichtsdermatitis beschrieben worden.

Dennoch rät das RKI nicht davon ab, FFP2-Masken zu tragen und bezeichnet sie auch nicht als gefährlich.

Gesundheitliche Auswirkungen kann das RKI bei manchen Personengruppen nicht ausschließen

Das RKI weist jedoch auf Folgendes hin: „Beim Einsatz von FFP2-Masken bei Personen mit zum Beispiel eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen sind negative gesundheitliche Auswirkungen nicht auszuschließen.“ Das bedeutet jedoch nicht, dass das RKI FFP2-Masken grundsätzlich als gefährlich einstuft, wie wir etwa bereits im Januar 2021 erklärt hatten.

Auf einer Seite, die vom Bundesministerium für Gesundheit betrieben wird, wird auf den Nutzen von FFP2-Masken als Schutz vor einer Corona-Infektion hingewiesen. So zeige eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts, dass FFP2-Masken das Ansteckungsrisiko drastisch senkten. Selbst auf drei Meter Entfernung läge das Ansteckungsrisiko ohne Masken innerhalb weniger Minuten bei nahezu 100 Prozent; tragen sowohl die infizierte, als auch die nicht-infizierte Person eine gut sitzende FFP2-Maske, sinke das Risiko einer Ansteckung in den Promillebereich.

Redigatur: Kimberly Nicolaus, Matthias Bau

Am Tisch sitzt eine Frau, die ihre gefütterte Weste nicht ausgezogen hat. Sie spricht über ihren Ex-Freund, der an der Seite links neben ihr zwischen seinen Anwälten sitzt. Ihr gegenüber blättert der Richter an seinem Pult in den Akten, während er Zwischenfragen stellt:

Er ist frontal auf mich zu und wollte mit beiden Händen an meinen Kopf greifen.

Was wollte er mit beiden Händen?

An meinen Haaren ziehen.

Ihrer Meinung nach.

Ich kannte den Angriff schon.

Sherin S. war elf Jahre lang mit dem Fußball-Weltstar Jérôme Boateng zusammen, 2007 bis 2018, eine On-Off-Beziehung, nennt sie das, „toxisch“: „Geprägt von Streit, Untreue und Gewalt.“ Dann kam der 29. Juli 2018, beide machten mit Freunden Urlaub in einem Luxus-Ressort in der Karibik, und über einem Kartenspiel eskalierte ein Streit, Boateng soll Sherin S. geschlagen und beleidigt haben. Das ist der Grund, warum beide jetzt vor dem Münchner Landgericht wieder aufeinander trafen.

Sie sagt, er habe nach vorne an ihren Kopf gegriffen und ihr dabei den Ballen des Daumens ins Auge gedrückt. „Welches Auge?“ – „Linkes Auge“. Dann soll er ihren Kopf an den Haaren nach vorne gerissen und ihr von oben in den Kopf gebissen haben.

Vor Gericht schweigt Boateng und lässt seine Anwälte sprechen

Boateng hat das alles bestritten. Bereits vor gut einem Jahr verurteilte das Münchner Amtsgericht ihn wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen Sherin S. zur Zahlung von 60 Tagessätzen à 30.000 Euro, 1,8 Millionen Euro insgesamt. Boateng wäre damit nicht vorbestraft, das wäre erst ab 90 Tagessätzen der Fall. Der Fußballer wies die Vorwürfe zurück, sein Verteidiger forderte einen Freispruch. Sowohl Boateng als auch die Staatsanwaltschaft und Sherin S. als Nebenklägerin gingen in Berufung.

Jetzt im Berufungsprozess äußerte sich Boateng nicht, er ließ seine Anwälte sprechen: „Herr Boateng bestreitet strafbares Tun.“ Der Fußballer kam umgeben von Bodyguards in den Saal des Gerichts. Nun sitzt er zwischen seinen drei Verteidigern, fast reaktionslos, schüttelt ab und an den Kopf. Sherin S. indes bleibt mehr als drei Stunden lang im Zeugenstand und wird die Ereignisse des Abends vom 29. Juli 2018 durchgehen, im Detail, zum Teil mehrfach.

Druck, Manipulationen, Drohungen

Die Verhandlung eröffnet Einblicke in eine Welt, aus der Gewalt-Vorfälle oft nicht nach außen dringen. CORRECTIV und Süddeutsche Zeitung (SZ) hatten jüngst mehrere Fälle von Spielerfrauen aufgedeckt, die ihren ehemaligen Partnern – zum Teil namhaften Profi-Fußballern – psychische und körperliche Gewalt sowie Machtmissbrauch vorwerfen. Die Frauen sprechen von massivem Druck, Manipulation und Drohungen, die sie daran hinderten, sich juristisch zu wehren und ihre Vorwürfe publik zu machen, etwa mit Verschwiegenheitsverpflichtungen.

Der Fall Boateng ist besonders, weil seine Ex-Freundin Sherin S. Anzeige erstattet hat. Eine Verschwiegenheitsverpflichtung hatte sie offenbar nicht unterzeichnet. Wie sie selbst vor Gericht sagte, habe sie lange Zeit geschwiegen, aus anderen Gründen. Als Richter Andreas Forstner sie fragte, warum sie nicht schon früher Anzeige erstattete, sagte sie: „Man überlegt halt öfter, wenn jemand Kinder hat und in der Position ist, in der er ist.“

Nun ist es Boateng, der schweigt, er lässt seine Anwälte reden. Sherin S. muss sprechen, auch über intime Details. Wie CORRECTIV berichtete, erhielt sie offenbar in Folge ihrer Strafanzeige Chatnachrichten von einer anderen Frau aus dem Leben des Jérôme Boateng. Diese scheint ihr nahe gelegt zu haben, keine Aussagen mehr zu machen; im Gegenzug bestehe die Aussicht auf Geld, ein Haus und Zugang zu ihren Kindern. Seit 2015 leben die gemeinsamen Zwillingstöchter bei Boateng.

Schummeleien beim Kartenspiel

Im Zeugenstand erzählte S. nun erneut, was an jenem Abend des 29. Juli 2018 geschehen sein soll. Beim Kartenspiel habe Boateng geschummelt; einer anwesenden Freundin seien die Tricksereien aufgefallen. Danach sei es zum Streit gekommen, Boateng habe aggressiv reagiert und sich zunächst zurückgezogen.

Sie und die andere Frau hätten durch Instagram gescrollt, „wir haben ein bisschen gegossipt“, dann sei sie auf das Profil einer Frau gekommen, mit der Boateng eine Affäre gehabt haben soll. Sie habe ihn darauf angesprochen. Danach sei die Situation eskaliert. Er soll sie wüst beschimpft und ihr vorgeworfen haben, sie würde „immer alles kaputt machen“.

Ich saß auf der Bank und er kam frontal auf mich zu, hat mich beleidigt, dass ich eine Nutte bin und den Urlaub zerstöre.

Noch was Schlimmeres?

Fotze, glaube ich. Hure und Nutte.

Er soll ein Windlicht gegriffen haben, Sherin S. zeigt vom Boden aus die Höhe des Gegenstandes, bis etwa ans Knie, ein schwerer Gegenstand aus Glas, mit Holzfassung.

Diesen Kerzenhalter habe er auf sie geworfen, sie sei ausgewichen, das Glas sei an der Lehne ihres Stuhls zersplittert. Auch eine Kühltasche habe er geworfen und sie damit am Rücken getroffen. Was war drin? Dosen. Wasserflaschen. Eiswürfel.

Nach dem Streit räumte ein Butler die Scherben weg

Dann sei er zunächst wieder gegangen, und sie habe sich mit der Freundin auf eine Bank hinter das Bungalow gesetzt, wo es dunkel gewesen sei, sie habe gewusst, es sei noch nicht vorbei gewesen. „Ich kenne ihn und weiß, dass es ihm nicht gereicht hat.“ Solche Übergriffe seien häufiger vorgekommen. „Als erstes wirft er mit Gegenständen, Handys und ich weiß, dass darauf immer noch ein körperlicher Angriff folgt.“ Also habe sie gewartet.

Er sei zurückgekommen, habe sie an den Haaren gerissen, auf den Boden geworfen und in den unteren Rücken geboxt, etwa auf Höhe der Nieren.

Mit ihrem Armband müsse sie ihn erwischt haben, als sie sich versucht habe zu schützen, jedenfalls habe seine Lippe geblutet und er habe ihr Blut ins Gesicht gespuckt.

„Der Boden war nass und voller Scherben“, sagt Sherin S. „Der Butler kam später und hat alles sauber gemacht.“

Zwei Tage später fuhr S. nach Hause und wendete sich an ihre Anwältin, das belegen Textnachrichten. Auf ihr Raten hin machte sie Fotos von ihren Verletzungen.

Auf großen Leinwänden werden die Bilder im Saal an die Wände projiziert, der Richter, Anwältinnen und Journalisten starren auf ein geschwollenes blaues Auge, auf Hämatome. Sie ging zum Arzt. Richter Forster liest aus dem Befund vor: Hämatom Augenlid links, Hämatom linke Flanke, Kopfschmerzen, Hämoglobin im Urin, stumpfes Abdomentrauma.

Boateng kann einen Deal nicht mit seinem Gewissen vereinbaren

Boateng wies die Vorwürfe stets zurück. Im erstinstanzlichen Prozess sagte er, Gewalt entspreche nicht seinem Naturell. Bei diesem Prozess zogen sich Kammer, Anwälte und Staatsanwaltschaft gleich am Anfang der Verhandlung zurück und handelten einen Deal aus: Demnach sollten alle Seiten die Berufung zurücknehmen, nur die Höhe der Strafe wäre noch zu verhandeln gewesen. Aber dazu hätte Boateng seine Verurteilung akzeptieren müssen. Das lehnte er ab: Eine Annahme des Vorschlags habe er „nicht mit seinem Gewissen vereinbaren können.“ Auch nicht mit Blick auf seine Kinder.

Also musste Sherin S. aussagen und den Abend des 29. Juli 2018 wieder und wieder durchgehen. Der Richter hat Fragen, die Staatsanwaltschaft auch, so der Rechtsmediziner und Boatengs Verteidiger – es geht um die Art ihrer Verletzungen, wo sie blaue Flecken hatte, und wie groß die waren, und warum sie dieses beim Arzt meldete und jenes nicht.

Frau S., sind Sie von der Scherbe des Kerzenhalters verletzt worden?

Linke Hand, kleiner Finger.

Kann es auch rechts gewesen sein?

Ja. Genau kann sie sich nicht mehr erinnern.

Und dieses Hämatom, rechte Flanke, wo war das denn?

Ein Stück über dem Gesäß. Sie steht auf und deutet auf ihren unteren Rücken.

Wie groß war das?

Sie formt einen Ring mit Daumen und Zeigefingern.

Es ist auch die Rede von einem Hämatom am Ellenbogen oben rechts.

Ja, aber ich weiß nicht mehr, woher die Verletzung stammt.

Der Anwalt Boateng sagt, sie habe einen Tag danach „rumgetanzt“

Es ist eine verstörende Anatomie von Körperteilen und Verletzungen, immer wieder hinterfragt von den Juristen und Gutachtern. So will der Anwalt Boatengs noch einmal genau wissen, wie genau das Windlicht zerbrach. „Die Frage hatten wir doch schon beantwortet“, sagt Richter Forstner, lässt den Verteidiger dann aber doch weitermachen.

Später wechselt der Anwalt das Thema: Es gebe ein Video vom folgenden Abend, im Luxusressort, auf der Karibikinsel. Da habe sie, „ich muss es jetzt so sagen: rumgetanzt“. Am Abend wurde ein Lagerfeuer gemacht, und davor habe sie getanzt, einen Abend nach dem mutmaßlichen Angriff. Sie sei gefilmt worden, den Clip werde man noch einbringen. Ob sie von der Aufnahme wisse? „Daran kann ich mich nicht erinnern.“

Ob sie seinen Schriftsatz kenne, fragt der Verteidiger. „Ein Gutachter sagt, dass man mit solchen Verletzungen nicht so tanzen kann.“ Auch die Verletzungen am Jochbein seien nicht plausibel.

Die Verhandlung kreist immer wieder um dieselben Stunden, das Windlicht, das Kartenspiel, die Hämatome. Und das Blut in ihrem Urin: „Hatten Sie zu der Zeit Ihre Periode?“

Die Anwälte versuchen offenbar, ihre Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Einer trägt eine Reihe von Einwänden vor. Vieles ist nicht zu verstehen. Er spricht undeutlich. Auch die anderen im Saal können ihn kaum verstehen. „Bitte nuscheln sie nicht so in Ihr Mikrophon“, sagt die Staatsanwältin.

Ein Gutachter soll S. „Belastungseifer“ attestiert haben

Sherin S. wirkt konzentriert, irgendwann aber auch erschöpft, verwechselt rechts und links, verhaspelt sich, Boatengs Anwalt fragt weiter: Wie groß waren die Hämatome? Woher kamen die Schürfwunden?

Zwischendurch fragt der Richter sie, wie es ihr jetzt gehe. Schlecht, sagt Sherin S., das alles sei aufwühlend und anstrengend. Sie rechne damit, dass ihr die Schuld gegeben werde. „Hier mit den drei Anwälten“, sie blickt nach links. „Ich rechne damit, hier auseinander genommen zu werden.“

Boatengs Anwalt antwortet: Er wisse nicht, wie sie zu der Annahme komme. „Wir haben nicht vor, hier Schmutz über Frau S. zu schütten.“

Wenig später sagt er, Sherin S. würde mit ihren falschen Gewaltvorwürfen versuchen, sich das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Kinder zu ertricksen. Die Kinder leben bei Boateng; beide streiten seit 2015 um das Sorgerecht. Sie habe die Gewaltvorwürfe auch vor dem Familiengericht vorgetragen. Das soll darauf deuten, dass sie Anschuldigungen kalkuliert einsetze. Auch vor dem Familiengericht ist das Sherin S. offenbar negativ ausgelegt worden. Der Verteidiger beruft sich auf einen psychologischen Gutachter, der Sherin S. „Belastungseifer“ attestiert habe. Als ihre Anwältin und die Staatsanwaltschaft einschreiten, beharrt er: „Es ist sinnvoll, eine Motivation für die Falschbelastung anzuführen. „Ich werde mir nicht den Mund verbieten lassen.“

Er beantragt, Akten aus dem familienrechtlichen Verfahren als Beweis zuzulassen. Das bedeutet, dass noch mehr intime Details aus dem Leben beider vor Gericht zur Sprache kommen werden.

Auf Telegram kursiert seit dem 21. September eine Sprachnachricht, der zufolge „ein mindestens zweiwöchiger, eventuell dreiwöchiger Lockdown“ in Paderborn bevorstehe. Dies habe der Paderborner Bürgermeister seinen „Bediensteten“ bei einem Treffen mitgeteilt und ihnen empfohlen, sich mit entsprechenden Nahrungsmitteln und Wasser einzudecken. Rund 18.000 Menschen sahen den Beitrag auf Telegram.

Wir haben bei der Stadt Paderborn nachgefragt, ob das den Tatsachen entspricht. Ein Sprecher dementiert ein derartiges Treffen. Ein Lockdown sei nicht geplant und rechtlich nicht möglich. Dies bestätigte uns auch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen.

Stadt Paderborn dementiert angebliches Treffen

Aus der Sprachnachricht auf Telegram geht nicht hervor, wer der Sprecher ist und auf welche Quelle er seine Behauptung stützt. Ebenso wenig nennt er Gründe für den vermeintlichen Lockdown. Die angebliche Anweisung des Bürgermeisters, sich mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken, ergibt zudem wenig Sinn: Während vergangener Lockdowns war die Grundversorgung mit Trinkwasser stets gesichert und Supermärkte waren normal geöffnet.

Jens Reinhardt aus dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing der Stadt Paderborn schrieb uns auf Anfrage, dass es kein derartiges Treffen zwischen dem Bürgermeister und seinem Personal gegeben habe. Auch ein Lockdown sei nicht geplant: „Ein Bürgermeister einer kreisangehörigen Stadt wie Paderborn kann keinen Lockdown verhängen.“ Dafür seien Entscheidungen auf übergeordneter Ebene, also Landes- oder Bundesebene notwendig.

Ein Lockdown kann nur im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite verhängt werden

Wir haben zusätzlich beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen nachgefragt, ob in Paderborn ein Lockdown bevorstehe. Sprecherin Charlotte Dymek antwortete uns, dass dem Ministerium keine Erkenntnisse über das angebliche Treffen und einen Lockdown vorlägen. Schutzmaßnahmen, die einem Lockdown entsprächen, kämen nur in Betracht, wenn der Bund zuvor eine epidemische Lage nationaler Tragweite erklären würde. „Das ist derzeit nicht der Fall und aktuell nicht zu erwarten.“

Die Kommunen müssten sich bei Schutzmaßnahmen an die Corona-Schutzverordnung halten. In Nordrhein-Westfalen gelte aktuell zum Beispiel eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Daneben ließe das Bundesgesetz eine „Schließung von Einrichtungen und Betrieben im Einzelfall“ zu. „Das ermöglicht aber keinen Lockdown, sondern nur die Schließung einzelner Einrichtungen, in denen es zum Beispiel ein besonderes Ausbruchsgeschehen gegeben hat.“ Aktuell sei aus Paderborn jedoch kein besonderes Infektionsgeschehen bekannt, daher gehe das Ministerium von einer Falschinformation aus.

Die letzte epidemische Lage von nationaler Tragweite endete am 25. November 2021 und wurde seitdem nicht erneut durch den Bundestag festgestellt. Welche Maßnahmen ein Bundesland unabhängig von dieser Lage treffen kann, ist in Paragraph 28a Absatz 8 des aktuellen Infektionsschutzgesetzes geregelt. Bei einer „konkreten Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ können die Länder beispielsweise die Maskenpflicht ausweiten oder ein Abstandsgebot durchsetzen. Nicht gestattet ist es ihnen hingegen, Ausgangsbeschränkungen zu verhängen oder flächendeckend Betriebe, Gewerbe, Einzel- oder Großhandel zu schließen. Solche Maßnahmen sind auch mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ab 1. Oktober 2022 nur im Fall einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite rechtens.

Redigatur: Matthias Bau, Viktor Marinov

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- Infektionsschutzgesetz, gültig bis 30. September 2022: Link

- Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, gültig ab 1. Oktober 2022, Zusammenfassung: Link

- Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, gültig ab 1. Oktober 2022, Wortlaut: Link

Vor kurzem war Hubert Schulte-Kemper noch guter Dinge und glaubte an seine Visionen. Nur er, der 76-Jährige, schaffe Projekte, an die andere Immobilienfirmen sich nicht heran trauten, sagte er im August bei einem Besuch des Handelsblatts in seiner Zentrale im Essener Ruhrturm. Schulte-Kemper war in seiner ersten Karriere Banker bei der Essener Hypothekenbank, dann kaufte er mit der von ihm geprägten Fakt AG Immobilien im Ruhrgebiet ein, die niemand anders haben wollte.

Dazu zählen Einkaufszentren in immer verlasseneren Innenstädten und große Bürogebäude, die die alte Industrie des Ruhrgebiets aufgegeben hat, wie zum Beispiel der frühere Firmensitz der Ruhrkohle AG in Herne oder die frühere Ruhrgas-Zentrale in Essen.

Am Donnerstag teilte dann zunächst Bernd Tischler, Oberbürgermeister der Stadt Bottrop im Norden des Ruhrgebiets, auf einer Pressekonferenz das vorläufige Aus für viele Projekte mit: die Fakt AG habe am Vortag die Stadt darüber informiert, dass sie einen Insolvenzantrag stellen wolle. Das Amtsgericht Essen ordnete am Nachmittag ein Insolvenzverfahren an. Die Fakt AG reagierte nicht auf eine Anfrage. Nach Recherchen von CORRECTIV und Handelsblatt stellten sich schon länger Fragen, wie die Fakt AG die Käufe finanzierte und mit welchen Methoden sie die Gebäude bewertete.

Fakt AG: Politische Verbindungen als Teil des Geschäfts

Vor kurzem wollte Schulte-Kemper jedenfalls noch nach den Sternen greifen. „Wenn ich den Mond bebauen soll, dann schaue ich, wie ich das schaffe“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Betagten Bürogebäuden hauche er neues Leben ein, zugleich wolle er Wohnraum für tausende Menschen im Ruhrgebiet schaffen.

Schulte-Kemper setzte für sein Geschäft viel auf politische Verbindungen. Im Beirat der Fakt AG fanden sich bis vor kurzem unter anderem Petra Wassner, die Ex-Chefin der NRW-Wirtschaftsförderung, Prinz Stefan von und zu Liechtenstein, Botschafter des Fürstentums beim Heiligen Stuhl, sowie der ehemalige österreichische Bundeskanzler Christian Kern.

Der Aufsichtsrat wurde von Ernst Gerlach geleitet, dem ehemaligen Vorstand der NRW Förderbank. Schulte-Kemper selbst hat eine Karriere als CDU-Lokalpolitiker im Ruhrgebiet hinter sich und tritt als Honorarkonsul der Republik Ungarn auf. Wenn es eng werde, dann rufe ihn schon mal der Wirtschaftsminister aus NRW an, sagte Schulte-Kemper im Gespräch.

Doch diese Kontakte reichten offenbar nicht aus, um die Fakt AG vor der schwierigen Lage auf dem Immobilienmarkt zu retten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt zur Bekämpfung der Inflation derzeit die Zinsen an, womit die Finanzierung von Bauprojekten schwieriger wird – und damit das Geschäftsmodell von Firmen wie der Fakt AG. Der Konzern kaufte Immobilien an, um sie weiterzuentwickeln und später wieder zu verkaufen.

Fakt AG: Hohe Risiken, hohe Zinsen

Die steigenden Zinsen treffen die gesamte Immobilienbranche. Doch die Fakt AG griff offenbar schon länger zu Methoden und ging Risiken ein, die andere scheuten. So hübschte der Konzern mangels Mietern den Wert seiner Immobilien mitunter auf, indem Tochterfirmen Teile anmieteten. Zudem hielt sich die Fakt AG schon länger mit Finanzierungen zu aberwitzig erscheinenden Konditionen über Wasser.

Für einige Kredite zahlte die Fakt AG 24 Prozent Zinsen, wie aus internen Unterlagen hervorgeht. Bei anderen sind es 11 oder 15,36 Prozent. In einer Liste sind einzelne Kredite aufgeführt, die in Summe 287 Millionen Euro ergeben.

Im Gespräch bestritt Schulte-Kemper nicht, dass er Kreditverträge mit derartigen Zinsniveaus abgeschlossen hat. Dies sei aber nicht entscheidend, sagte er. Entscheidend sei letztlich der Wert der Immobilien. Als Beispiel führt er den Ruhrturm an, ein 17-stöckiges Bürogebäude in Essen, der seine beste Zeit hinter sich hat. In dem Gebäude haben sich verschiedene Firmen eingemietet, auch die Fakt AG residiert hier.

Im Ruhrturm befindet sich auch ein Hotel mit Namen Weber und ein Konferenzzentrum. Beides wird über Schulte-Kempers Firma betrieben. Das Führen des Hotels sei eher aus der Not geboren, da der ursprüngliche Betreiber laut Schulte-Kemper während der Corona-Monate die Lust an dem Hotel verloren habe. Größter Mieter des Gebäudes ist damit der Eigentümer selbst.

Hansazentrum in Bottrop: aus den Plänen wurde nichts

Bei anderen Geschäften sieht es ähnlich aus. Zum Beispiel das Hansazentrum in Bottrop. Ein ehemaliges Einkaufszentrum in der City einer maroden Ruhrgebietsstadt, das seit über zehn Jahren leer steht und verfällt. Es ist inzwischen eine Ruine ohne Innenausbau und mit kaputter Fassade.

In diese Betonbrache wollte Schulte-Kemper für die Fakt AG unter anderem ein Kinozentrum mit 800 Plätzen auf das Dach setzen lassen. Das millionenschwere Kinoprojekt wird von einer Firma angeschoben, die bislang nicht mal ins Handelsregister eingetragen ist.

Dazu sollte Groß-Gastronomie kommen. Diese Pläne scheiterten laut Gastronomen aus Bottrop allerdings an der Finanzierung. Die vorgesehenen Wirte wollten keine Millionen für den Umbau der maroden Anlagen bezahlen. Auch aus dem Einzug eines Hotels der Marke Hampton by Hilton-Hotel wurde nichts.

Der geplante Baubeginn hat sich jedenfalls immer weiter verschoben. Auf dem Papier stieg der angebliche Wert der Immobilie dennoch weiter. Die Fakt AG unter Schulte-Kemper erwarb das Hansazentrum für rund 10 Millionen Euro. Heute soll die Ruine auf Basis der vorliegenden Unterlagen der Fakt AG über 50 Millionen Euro wert sein – ohne dass etwas Nennenswertes gebaut wurde – und dient als Sicherheit für einen Kredit über 15 Millionen Euro.

Fakt AG: Was sind die Folgen der Insolvenz?

An dieser Stelle lässt sich das Geschäftsmodell der Fakt AG am besten mit Schulte-Kempers eigenen Worten beschreiben: Den Ruhrturm in Essen habe er in 13 Minuten gemacht, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Dann habe ich den Letter of Intent diktiert und bin im Anschluss für fünf Wochen mit meiner Frau in den Urlaub gefahren.“ Danach habe er sich um die Finanzierung gekümmert. Für das Großprojekt steuerte er nach eigenen Angaben Eigenkapital in Höhe von 100.000 Euro bei, der Rest kam über Kredite. Vor wenigen Monaten summierten sich die Verbindlichkeiten für den heruntergekommenen Ruhrturm auf 59 Millionen Euro.

Das ist die Art von vermeintlichem Leuchtturmprojekt, mit dem sich die Fakt AG gerne schmückte. In Marl gelang es dem Konzern nicht einmal, das Parkhaus eines dortigen Einkaufszentrums fachgerecht zu renovieren. Der Einzelhändler Aldi hielt deswegen mitunter Mieten in sechsstelliger Höhe ein, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person gegenüber CORRECTIV.

Jetzt ist die Fakt AG insolvent und die Kommunen des Ruhrgebiets müssen mit den Folgen umgehen. In Bottrop sagte Oberbürgermeister Tischler, dass die Stadt das marode und verlassene Hansazentrum jetzt übernehmen werde, um es in eigener Verantwortung mit einem neuen Konzept zu entwickeln.