„Ich glaub, ich bin bald tot“

Es war ein später November-Nachmittag, als ich spürte, dass es mit mir zu Ende ging. Ich war 13 Jahre jung, lag in meinem Bett und fror unter der Daunendecke. Draußen war es schon dunkel. Ich hörte den Regen gegen die Balkontüre prasseln und den Wind um die Hausecke rauschen. Einige Minuten vorher, vielleicht auch eine Stunde, war ich kurz aufgestanden und hatte mir über Unterhemd, T-Shirt und Pullover ein Jäckchen angezogen. Es reichte nicht. Ich fror, und mein Körper wehrte sich, meine Muskeln zuckten, meine Lippen bibberten. Und mit jedem Atemzug wog die Bettdecke schwerer auf mir.

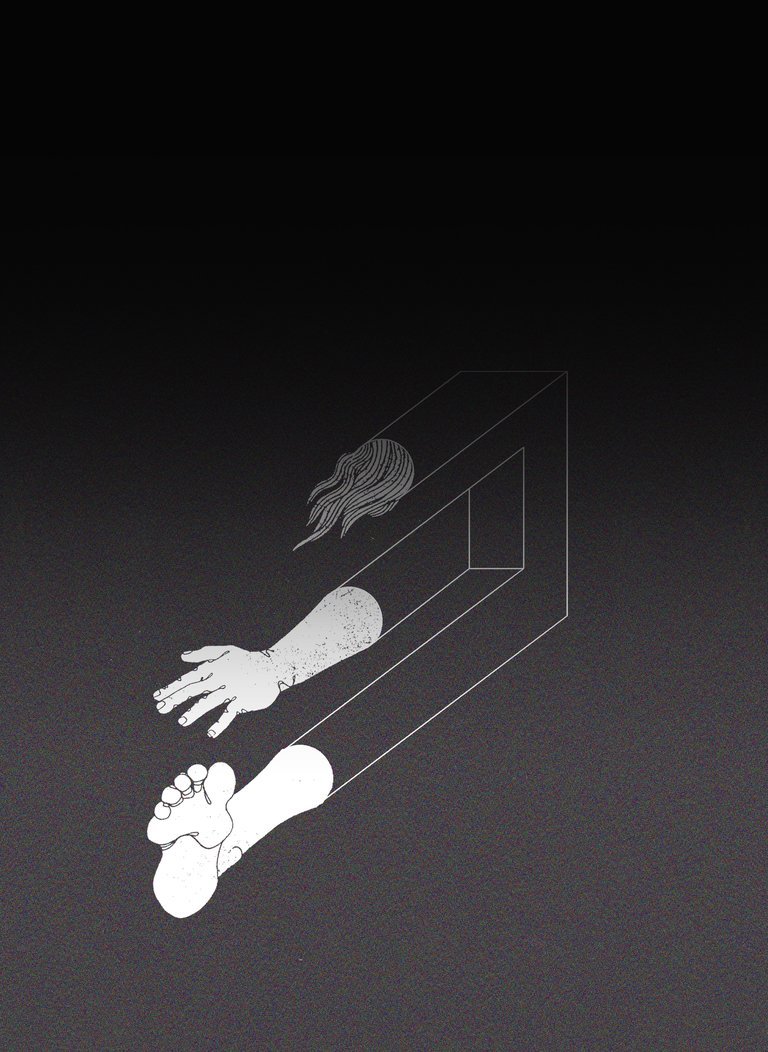

© Julia Schwarz

Ich dachte an Murmeltiere, die den Winter durchschlafen und erst aufwachen, wenn die Sonne sie wieder wärmt. Die Murmeltiere verschwanden, und ich dachte an einen Tag, den ich mit dem Nachbarsjungen verbracht hatte. Ich war gerade erst eingeschult worden. Dann noch so ein Tag mit ihm, später in der Gartenlaube seiner Eltern. Stundenlang hatte ich mich danach unter die heiße Dusche gesetzt. Nun spürte ich das Zittern wieder und dachte an nichts mehr. Ich spürte Leere, erst in meinem Kopf, dann breitete sie sich in meinem Körper aus. Ich schloss die Augen und sah Farben. Rot, Grün und Blau verschwammen erst in wabernden Blasen und mischten sich schließlich zu Schwarz. Ich erinnere mich an eine Frage, die ich mir plötzlich stellte: Was ist, wenn ich nicht mehr aufwache? Dann wurde das Zittern schwächer, irgendwie dumpf. Ob sich so sterben anfühlt, fragte ich mich. Ich glaubte, ja, das müsse der Tod sein.

Ich blinzelte in das schwache Licht in meinem Zimmer und öffnete meine Augen. An der Wand sah ich ein Poster von Lenny Kravitz, das ich dort einmal aufgehängt hatte. Ich mag seine Musik, und ich mag Lenny, seine Haare, seine Stimme, seine Worte. Von der Wand blickte er mich an, als könnte er in mich hineinsehen; und als würde er verstehen.

A burning heart and tired eyes

Howling winds for lullabies

No one there to soothe her fright

Nowhere to turn, but the inward light

(„Rosemary“, Lenny Kravitz)

Ein plötzliches Zucken in meinen Beinen fühlte sich lebendig an. Ich war am Ende meiner Kräfte und mir schon nicht mehr sicher. Aber ich lebte. Schwach. Verloren. Einsam. Krank. Ich war ein junges Mädchen, dessen Leben so unaufgeräumt war wie das Kinderzimmer. Überall auf dem Boden lagen Taschentücher, die meisten hatten meine Tränen durchweicht. Ich war 1,70 Meter groß, 37 Kilogramm leicht, 18 Kilogramm unter meinem Normalgewicht.

Die nächsten Momente erlebte ich nur schwarz-weiß und brüchig. Auf dünnen, wackligen Beinen zitterte ich mich durch den Flur bis ins Wohnzimmer, wo meine Eltern saßen. Bis heute erinnere ich mich nicht mehr an diesen Gang. Ich kann nicht sagen, woher ich die Kraft nahm, um aufzustehen. Es war wohl einfach das letzte Bisschen, das ich noch hatte.

Ich hatte schon manches Mal über das Sterben nachgedacht, aber nie entschieden, dass ich nicht mehr leben wollte. Und doch hatte ich in den Monaten zuvor viel dafür getan. Ich hatte aufgehört zu essen, erst von allem weniger, dann nur noch Obst, Gemüse, Reiswaffeln, und dann eigentlich nichts mehr. Meine letzte Mahlzeit bevor mich an jenem November-Nachmittag die Kraft verließ, war eine halbe Tomate mit ein bisschen Salz.

Ich kostete das Gefühl aus, wenn ich meinen Hunger überwand, wenn nicht ich meinem Körper gehorchte, sondern er mir. Jedes verlorene Kilogramm, jede ausgelassene Mahlzeit, war wie ein Sieg für meinen eigenen Willen. Nicht zu essen, war meine Trutzburg. Ich verschanzte mich darin.

Little Mary was five years old

Her parents left her, she was out in the cold

Alone to live and find her way

In this great world of heartache and pain

(„Rosemary“, Lenny Kravitz)

Die Magersucht fraß sich durch meinen Kopf in meinen Körper. Manchmal war ich so schwach, dass ich nicht mehr zur Schule gehen konnte, dass jede Stufe einer Treppe zu viel war. Trotzdem genoss ich es, wie auch die Schnitte, die ich mir seit einigen Jahren mit Rasierklingen in die Arme zog. Die Euphorie, wenn das Blut floss, wirkte wie ein Schmerzmittel gegen die Qualen, die ich durchlebte, wenn ich an den Nachbarsjungen dachte.

Er war 15, als wir uns kennenlernten – acht Jahre älter als ich. Er hatte keine Freunde, glaube ich, und ich hatte auch keine. Als Kind war ich dick. Ich hörte oft Sprüche deswegen. Viele waren eine Beleidigung, manche klatschten mir wie eine Ohrfeige ins Gesicht. So zog ich mich zurück. Und mit dem Nachbarsjungen hatte ich plötzlich einen Verbündeten. Ich fand ihn cool. Vielleicht, weil wir beide Einzelgänger waren. Vielleicht auch nur, weil er älter war. Wir trafen uns fast jeden Nachmittag, meistens bei mir zu Hause. Dann gingen wir Eis essen, schwimmen oder zogen einfach durch die Gegend.

Irgendwann lud er mich zu sich nach Hause ein. Seine Eltern waren nicht da. Er war sowieso viel alleine. Er hat mir wenig von sich erzählt, eigentlich weiß ich fast nichts über ihn. Aber er hatte oft Ärger mit seinem Vater. Ich glaube, wenn dem etwas nicht passte, dann hat er ihn gerne geschlagen. Wir haben Räuber und Polizei gespielt. Er war der Polizist. Und als er mich erwischt hatte, fesselte er mich an Handgelenken und Füßen. Er hat dann lange gewartet, bis er mich wieder freiließ. Das nächste Mal, als er mich gefangen hatte, sagte er: „Lass uns doch Vergewaltigung spielen.“

Ich war erst sieben und verstand nicht richtig. Aber ich wusste, dass das kein gutes Zeichen war. Ich sagte, er solle mich losbinden. Da schlug er mir ins Gesicht, zweimal und fest. Ich verlor die Besinnung. Was dann passierte, kann ich nicht sagen. Ich hatte aber Schmerzen im Unterleib, als ich wieder zu mir kam. Es ging mir gar nicht gut. Meinen Eltern sagte ich, dass wir draußen gewesen waren, dass ich ausgerutscht und gefallen wäre. Ich wollte ihnen nicht sagen, dass er mich geschlagen hatte. In der Nacht darauf, schlief ich schlecht.

Eyes of brown, matted locks of gold

Her flowered dress is tattered and soiled

Tear stained cheeks, her feet cold and bare

Who could have left a child so rare

(„Rosemary“, Lenny Kravitz)

Von diesem Tag an spielte er dieses Spielchen mit mir wieder und wieder. Nur blieb ich dabei wach. Meistens machten wir zuvor etwas Schönes, waren draußen unterwegs, manchmal auch im Schrebergarten seiner Eltern. Wir amüsierten uns, bis er plötzlich sagte, damit sei es jetzt vorbei. Dann wurde er zu einem anderen Menschen. Er band mich fest, packte mich, wenn ich mich sträubte, und dann vergewaltigte er mich. Eines Tages sagte er, wenn ich mich nicht wehrte, würde es auch nicht weh tun. Ich ließ es über mich ergehen. Ich glaube, weil er der Einzige war, der mir ein Freund war, der mir seine Zeit und seine Aufmerksamkeit schenkte. Ich hatte Angst, vor diesen Momenten, wenn er sich veränderte. Aber ich wollte auch nicht auf ihn verzichten.

Und dann, nach vier Jahren, war er plötzlich weg. Er hatte mit anderen Mädchen das gleiche gemacht, wie mit mir – und sie hatten es ihren Eltern erzählt. Ich war traurig, dass er nicht mehr da war, und gleichzeitig war ich erleichtert. Aber er hatte mir Halt gegeben, und er fehlte mir.

Bald darauf begann ich, abzunehmen. Ich hatte noch immer keine Freunde und ich dachte, mein Körper sei der Grund dafür. Und ich wollte raus aus diesem Körper, weil er mich einsam machte, weil ihm etwas passiert war, was ich noch immer nicht wirklich begriff. Ich verstand nur, dass ich es hinter mir lassen musste. Die ersten Pfunde verlor ich schnell. Und ich spürte die Erfüllung, wenn ich den Hunger überwand, und die Zufriedenheit, weil ich bestimmen konnte, dass mein Körper nun dünner wird. Also aß ich jeden Tag weniger – bis ich zitterte, Farben sah und die Kraft verlor.

Look what He’s done to me

Now I am living in another space and time

He walked on the righteous path

To keep us from Satan’s wrath

(„The Resurrection“, Lenny Kravitz)

Als ich am Ende des Flurs das Wohnzimmer erreichte, sah ich plötzlich klar. Meine Eltern saßen auf dem Sofa. Sie hatten zuletzt häufig versucht, mit mir übers Essen zu reden, manchmal verständnisvoll, manchmal ohnmächtig. Sie konnten mich ja nicht zum Essen zwingen. Und wie dürr ich geworden war, das sah ich selbst nicht – auch nicht im Spiegel. Wie schlimm es tatsächlich um mich stand, ahnten sie nicht. Ich hatte die Wahrheit vor ihnen immer unter weiten Klamotten verborgen. Wenn sie sich sorgten, mir gar Fragen stellten, dann blockte ich sie ab. Und so richtig konnten wir nie miteinander. Bis heute trennt uns etwas, das wie eine Wand zwischen uns steht.

Auch nun stand ich vor ihnen und wusste nichts zu sagen. Meine Eltern blickten mich an und ich sie. Dann zog ich mich einfach aus. Wortlos. Erst das Jäckchen, dann Pullover, T-Shirt, Unterhemd, Hose und Strumpfhose. Als sie meine spitzen Schultern und Hüften anstarrten, äußerlich regungslos, und ihre Blicke an den tiefen Schatten hängenblieben, die meine Rippen in die gespannte, glasige Haut zeichneten, sagte ich alles, woran ich in den letzten Minuten denken konnte: „Ich glaube, ich bin bald tot.“

Mein Vater stand auf, sammelte meine Klamotten ein, hob mich in meine Hose, zog mir den Pullover über, nahm mich an die Hand, setzte mich ins Auto und fuhr mit mir zur nächsten Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Ich blieb dort sechs Monate, stationär und anfangs zwangsernährt.

Mit den Therapeuten konnte ich reden, das merkte ich schnell. Und ich fühlte, dass es wichtig ist, ihnen meine Geschichte zu erzählen, wenn ich nicht sterben wollte. Ich hatte noch lange Zeit Angst davor, nicht mehr zu essen. Aber ich verstand, was der Nachbarsjunge mit mir gemacht hatte, wie er mich verführt hatte und wie schließlich immer eine Drohung in der Luft lag: Wenn ich nicht mitspielte, dann wäre ich wieder alleine. Er hatte mich in seinen Besitz genommen.

Julia Schwarz

Ich lernte zu verstehen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ja sagen und nein sagen, Entscheidungen treffen. Fast fünf Jahre war ich insgesamt in Therapie. Und ich hatte manchen Rückfall. Am schlimmsten war es, als ich noch einmal mehr als zehn Kilogramm abnahm. Heute aber stehe ich fest im Leben. Vielleicht bin ich manchmal gar zu selbstbestimmt, zu energisch, aber das nehme ich mir heraus. Hin und wieder aber habe ich schlechte Tage. Dann holt eine Anspielung, vielleicht auch nur der Tonfall einer Stimme, alles wieder hoch. Nur weiß ich heute, damit umzugehen.

Nach der Schule machte ich eine medizinische Ausbildung. Wir hatten ein Seminar, in dem wir über Vergewaltigungen sprachen. Es war so theoretisch, weil auch kaum jemand darüber redet. Die Menschen schweigen lieber, möchten damit nichts zu tun haben. Ich meldete mich, um eine Frage zu stellen. Ich leitete die Frage ein und sagte: „Und ich als selbst Betroffene,…“

Dann wurde es still im Raum. Niemand traute sich, mich anzugucken. Ich sagte, sie sollten mich einmal ansehen, ich bin nicht anders, nur weil ich ein Opfer war. Es dauerte noch einen Moment, dann wurden die Menschen lockerer. Später sagten mir einige, wie sehr sie mich für diesen Mut bewunderten. Mir gab das Stärke. Und ich glaube, wenn einem Schlimmes passiert, dann darf man sich nicht damit abfinden, ein Opfer zu sein. Es gibt ein Leben zu leben.

Ich bin heute Mitte 20, habe Normalgewicht, lebe mit meinem Freund im Ruhrgebiet und helfe mit meiner Arbeit anderen Menschen. Meine Eltern wissen bis heute nicht, was mir widerfahren ist. Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Lenny Kravitz’ mag ich noch immer. Seine beiden Songs „The Resurrection“ und „Rosemary“ gehören nach wie vor zu meinen Lieblingsliedern.

Dieser Text ist zuerst im CORRECTIV Bookzine #1 erschienen. Das Bookzine könnt Ihr unter shop.correctiv.org bestellen. Fördermitglieder von CORRECTIV erhalten das Correctiv-Bookzine gratis. Hier könnt Ihr unseren Journalismus fördern: correctiv.org/unterstuetzen