Bundestagswahl: Aussagen von Alice Weidel zu Klima und Energie im Faktencheck

AfD-Chefin Alice Weidel stellte in einem ZDF-Interview zahlreiche Behauptungen zu den Themen Klima und Energie auf. Ein Faktencheck.

Die Energieversorgung und damit verbunden das Klima sind zentrale Themen im AfD-Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2025. Entsprechend spricht auch deren Spitzenkandidatin Alice Weidel darüber – zuletzt etwa am 13. Januar im Interview mit dem ZDF.

Sie stellt darin mehrere Behauptungen rund um Deutschlands Energieversorgung und die Rolle und Auswirkungen von erneuerbaren Energien und Kernkraft auf. Manche davon sind nicht überprüfbar, etwa, weil sie auf schwammigen Formulierungen beruhen. Andere jedoch sind nicht korrekt oder verzerrt – wieder andere sind richtig, ihnen fehlt aber Kontext.

Auf eine Anfrage von CORRECTIV.Faktencheck zu den falschen Aussagen antwortete Alice Weidel nicht.

Windkraft-Ausbau im Hessener Reinhardswald beansprucht 0,15 Prozent der Waldfläche

In Hessen werde „der wunderschöne Reinhardswald mit Baumbeständen von über 200 Jahren einfach abgeholzt“, um Windkraftwerke zu bauen.

Bewertung: Teilweise falsch.

Bei Minute 1:47 behauptet Alice Weidel, dass der Reinhardswald in Hessen abgeholzt werde, um Platz für Windräder zu schaffen. Die Behauptung kursiert schon seit Jahren; wir haben eine Falschmeldung dazu zuletzt 2024 widerlegt. Damals wurde noch den Grünen die Schuld für die angebliche Abholzung in die Schuhe geschoben, Weidel behauptet im Interview dagegen, die CDU sei Schuld.

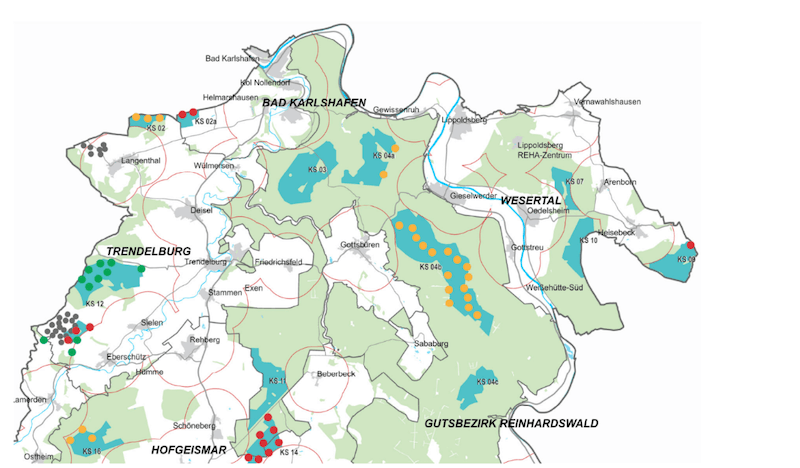

Jedoch will niemand den ganzen Reinhardswald abholzen. Es wurde lediglich eine sehr geringe Fläche für den Bau von 18 Windkraftanlagen freigegeben. Sie werden etwa 0,15 Prozent der Fläche des 20.000 Hektar großen Waldes beanspruchen, wie wir im Januar 2024 schrieben. Wann sie tatsächlich gebaut werden, ist jedoch unklar, wie es auf der Webseite des Naturparks Reinhardswald heißt: „Klagen sind bereits anhängig, sodass der tatsächliche Bau noch nicht absehbar ist.“

Der Pressesprecher des Kasseler Regierungspräsidiums, Hendrik Kalvelage, schrieb uns am 30. Januar 2025, dass an den „Aufstellflächen der Windenergieanlagen sowie an der Zuwegung“ bereits Bautätigkeiten stattgefunden haben. Der Verwaltungsgerichtshof habe teilweise verfügt, die Arbeiten vorübergehend einzustellen.

Wie wir bereits 2018 berichteten, waren an der Entscheidung für die Windradflächen nicht nur die Grünen, sondern auch die CDU und die SPD beteiligt. Die Genehmigung für den Bau der Anlagen erteilte das Regierungspräsidium Kassel.

Hendrik Kalvelage schrieb uns für einen früheren Faktencheck, dass überwiegend Flächen zum Bau ausgewählt wurden, auf denen Nadelholzbäume stünden, die forstwirtschaftlich genutzt würden oder die durch Sturmschäden oder Borkenkäfer geschädigt seien.

Strompreise in Deutschland sind hoch, aber nicht die höchsten weltweit

Deutschland sei Netto-Importeur vom französischen Atomstrom und habe „die höchsten Energiepreise weltweit“.

Bewertung: Größtenteils falsch

Im Verlauf des Interviews spricht Moderator Christian Sievers Weidel auf ihre Aussage an, warum sie alle „Windkraftwerke abreißen“ wolle. Sie wüsste doch, dass dann „die Lichter in Deutschland ausgehen“ würden. Alice Weidel sagt daraufhin, das würde eh geschehen, weil „wir“, also Deutschland Netto-Importeur vom französischen Atomstrom sei und die höchsten Energiepreise weltweit hätte (Minute 5:50).

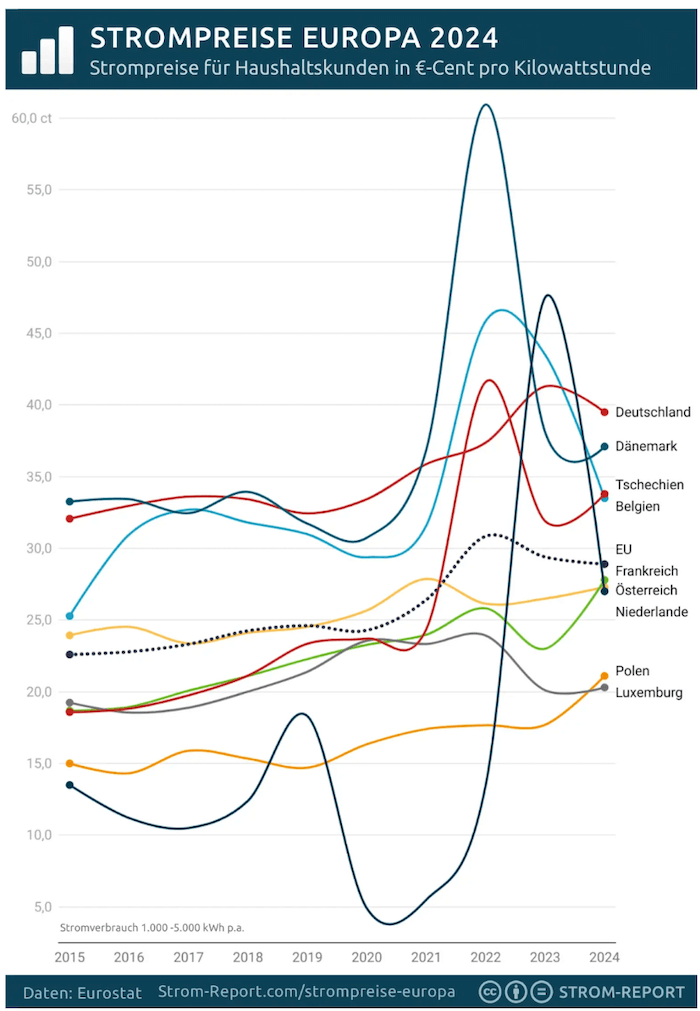

Erst zu den Energiepreisen. Da zeigen aktuelle Daten anderes: Laut Global Petrol Prices, einem Analyseteam, das weltweite Daten zusammenträgt und aufbereitet, lag Deutschland im Juni 2024 bei den Haushaltsstrom-Preisen mit 36,7 Cent pro Kilowattstunde auf Platz drei hinter den Cayman Islands und Bermuda. Beim Strompreis liegt Deutschland mit 24 Cent pro Kilowattstunde für Unternehmen auf Platz 15, beim Erdgaspreis auf den Plätzen 14 beziehungsweise 13.

Die Strompreise in Deutschland sind jedoch tatsächlich vergleichsweise hoch. Im Europavergleich des Strompreises im ersten Halbjahr lag Deutschland beim Preis für Haushaltskunden auf Platz eins, beim Preis für Unternehmen auf Platz drei, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts für das erste Halbjahr 2024.

Die Infoseite Strom-Report schlüsselt auch den Anteil an Steuern im Strompreis auf. Dieser liegt in Deutschland mit 11,5 cent pro Kilowattstunde (im gesamten Jahr 2024) für Haushaltskunden vergleichsweise hoch, der EU-Durchschnitt liegt bei 7 Cent. Hoch war er auch schon vor dem russischen Angriffskrieg und der damit einhergehenden Energiekrise: Seit 2015 bewegt sich dieser Strompreis im Europavergleich weit oben.

Und Weidels Aussage zu Atomstrom? Deutschland importierte 2024 laut Bundesnetzagentur knapp 16 Terawattstunden Strom aus Frankreich, knapp 3 Terawattstunden exportierte es dahin. Nach Daten des Fraunhofer Instituts liegt in Frankreich der Anteil an Kernenergie in der Stromerzeugung bei knapp 70 Prozent. Deutschland importiert also tatsächlich mehr Atomstrom aus Frankreich als es dorthin exportiert – nachdem Deutschland 2023 alle AKW abgeschaltet hat, wäre das andersrum auch gar nicht möglich.

Wind- und Solarenergie: Versorgungssicherheit ist gewährleistet

„Sie haben mit Windkraftwerken ,Flatterstrom‘. Und dieser ,Flatterstrom‘ kann nicht funktionieren, auch mit Solarpanels, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.“

Bewertung: Fehlender Kontext.

Ab Minute 6:00, sagt Weidel: „Sie haben mit Windkraftwerken ,Flatterstrom‘. Und dieser ,Flatterstrom‘ kann nicht funktionieren, auch mit Solarpanels, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.“ So könne man eine Industrienation wie Deutschland nicht betreiben. Zuvor hatte der Moderator Christian Sievers davon gesprochen, dass vergangenes Jahr rund ein Drittel des deutschen Strombedarfs aus Windkraft gedeckt wurde. Weidel habe aber beim Parteitag gefordert, alle Windräder wieder abzureißen.

Mit „Flatterstrom“ beschreiben Kritiker der Energiewende die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, weil diese von äußeren Faktoren wie Wetterbedingungen und Tageszeiten abhängt. Richtig ist, dass beim aktuellen Energiemix in Deutschland neben den Erneuerbaren auch andere Reservekapazitäten notwendig sind. Das ist beispielsweise bei einer sogenannten Dunkelflaute wichtig, wenn es also weder ausreichend Sonnenschein noch Wind gibt, um den Bedarf zu decken. Aktuell gibt es in Deutschland Kohle- und Gaskraftwerke, die dann hochgefahren werden können, um diesen Bedarf zu decken. Bei einer Dunkelflaute im Dezember 2024 wurden jedoch nicht ausreichend Kraftwerke zugeschaltet und der Strom stattdessen importiert. Das führte zu deutlich höheren Strompreisen. Stromerzeugern wurde im Nachhinein vorgeworfen, diesen starken Preisanstieg absichtlich herbeigeführt und Absprachen mit der Bundesnetzagentur unterlaufen zu haben. Die Behörde erklärte, sie werde „die aktuellen Vorwürfe auf marktmissbräuchliches Verhalten“ prüfen.

Der stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Lobbyvertretung Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Dezember, dass Dunkelflauten immer häufiger zu extrem hohen Energiepreisen führen würden und somit die Industrieproduktion gefährdet sei. Das Bundeswirtschaftsministerium entgegnete laut dem Bericht, dass private Stromverbraucher und die Mehrheit der Industrieunternehmen mittel- und langfristige Verträge hätten, bei denen ein Preis garantiert sei.

Anders als Weidel es darstellt, besteht mit dem aktuellen Energiemix aber keine Gefahr für die Versorgungssicherheit. Laut einem Bericht der Bundesnetzagentur ist die Versorgungssicherheit in Deutschland bis 2031 gesichert – auch „trotz des steigenden Stromverbrauchs durch Wärmepumpen, E-Mobile oder Elektrolyseure, auch mit einem vollständigen Kohleausstieg bis 2030“, heißt es in einem Erläuterungspapier dazu. Laut dem Bericht würden erneuerbare Energien die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern und deshalb sogar zur Versorgungssicherheit beitragen. Auch bei den Dunkelflauten im Dezember 2024 und Januar 2024 erklärte die Behörde, dass die sichere Stromversorgung nicht gefährdet gewesen sei.

Auch Kernkraftwerke verursachen Treibhausgasemissionen

„Die Kernkraftwerke haben […] einen CO2-Footprint, einen CO2-Fußabdruck von null.“

Bewertung: Größtenteils falsch.

Ab Minute 6:45 Uhr behauptet Weidel, Atomkraftwerke hätten einen CO2-Fußabdruck von null – auch im Gespräch mit Elon Musk hatte sie diese Behauptung bereits aufgestellt. Doch sie stimmt nicht. Atomkraftwerke stoßen zwar bei der eigentlichen Stromproduktion keine CO2-Emissionen aus, aber um die Klimafreundlichkeit von Stromerzeugung seriös einzuschätzen, müssen Treibhausgase berücksichtigt werden, die über den gesamten Lebenszyklus eines Kraftwerks entstehen. Darunter fallen bei Atomkraftwerken zum Beispiel der Abbau und Transport des benötigten Urans, die Verarbeitung von Brennelementen oder die Endlagerung der radioaktiven Abfälle, wie die Agentur für Erneuerbare Energien erklärt. Das schrieb 2019 auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in seinem Gutachten „CO2-Emissionen der Kernenergie“.

Aufgrund der Tatsache, dass es an Erfahrung mit funktionierenden, sicheren Endlagern fehlt, fällt die Spannbreite, wie hoch die Treibhausgasemissionen im Rahmen der Nutzung von Atomkraft einzuschätzen sind, groß aus. Die Rede ist dabei von CO2-Äquivalenten – darunter werden verschiedene Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) zusammengefasst, die eine unterschiedlich starke Klimawirksamkeit haben.

Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags nennt verschiedene Quellen, die Werte von fünf Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde Strom (für Neuanlagen in der Schweiz) bis hin zu 110 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde für Atomkraftwerke errechnen. Der Weltklimarat (IPCC) schätzte im Jahr 2014 auf Basis der damals vorhandenen Literatur ebenfalls, dass die Atomkraft bei einer solchen Betrachtung zwischen 4 und 100 Gramm CO2-Äquivalent pro produzierte Kilowattstunde Strom verursache. Das Umweltbundesamt beziffert die Emissionsbilanz von Kernenergie in einer Veröffentlichung von 2025 (siehe „Hintergrunddaten-Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger 2023“, Exceldatei) mit rund 55 Gramm pro Kilowattstunde.

Im Vergleich zu fossilen Energieträgern ist das klar klimafreundlicher. Pro erzeugter Kilowattstunde verursachen Erdgaskraftwerke laut dem Bericht des Umweltbundesamts rund 453 Gramm CO2-Äquivalente, Steinkohlekraftwerke rund 878 Gramm und Braunkohlekraftwerke sogar 1.029 Gramm.

Anders sieht es beim Blick auf erneuerbare Energiequellen aus: Das Umweltbundesamt gibt die CO2-Bilanz von

- Photovoltaikanlagen mit rund 57 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde an.

- Für Windkraftanlagen an Land sind es rund 18 Gramm,

- für Windkraftanlagen auf See sind es rund 10 Gramm.

- Bei Wasserkraftwerken liegt der Wert bei rund 4 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde.

Das Umweltbundesamt gibt zudem zu bedenken, dass Atomkraftwerke weitere „erhebliche negative Auswirkungen“ auf die Umwelt hätten. Gründe dafür sind intensive Wassernutzung und -erwärmung, Verbrauch von Landschaften und das Risiko von Unfällen (wie in der Vergangenheit in Tschernobyl oder Fukushima), die zu „langfristigen und grenzüberschreitenden Schäden“ führen könnten, die Ökosystem, landwirtschaftlichen Flächen und der menschlichen Gesundheit schaden können.

CORRECTIV.Faktencheck hatte Alice Weidel mit der Falschbehauptung bereits konfrontiert, als sie diese im Gespräch mit Elon Musk aufstellte. Sie antwortete nicht.

Weidels Vergleich zwischen Atomkraftwerken und Windkraftanlagen fehlt Kontext

„Der Flächenbedarf, um ein […] Kernkraftwerk zu ersetzen, ist ungefähr eine halbe Großstadt – das halbe Stuttgart – und besteht aus ungefähr 1300 Windturbinen. […] Und wir reden hier nur vom Nennwert von Windturbinen, wenn der Wind voll bläst.“

Bewertung: Fehlender Kontext

Ab Minute 7:22 sagt Weidel, der Flächenbedarf für die rund 1.300 Windkraftwerke, die benötigt würden, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen, würde halb Stuttgart abdecken. Dieser Aussage fehlt Kontext.

Weidel nannte keine Quelle für diese Behauptung und antwortete nicht auf unsere Anfrage. Sie beruft sich aber vermutlich auf eine Rechnung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) – einem Wirtschaftsverband innerhalb der Union aus CDU und CSU – von 2022, die zum selben Ergebnis kommt und den Vergleich zu Stuttgart ebenfalls zieht.

Wir blicken zunächst auf die Leistung. Da der Wind nicht konstant weht, produzieren Windkraftwerke an Land (onshore) nur einen Teil ihrer theoretisch möglichen Leistung (Nennleistung) an Strom. Daher ist es üblich, die tatsächliche Stromproduktion auf sogenannte Volllaststunden herunterzurechnen. Ein Mitarbeiter des Umweltbundesamtes (UBA) schrieb uns auf Anfrage für einen vorherigen Faktencheck, dass moderne Windkraftwerke eine Nennleistung zwischen 3 und 6 Megawatt (MW) haben und zwischen 2300 und 2800 Volllaststunden pro Jahr erreichen würden – ein Jahr hat rund 8760 Stunden. Windräder auf See (offshore), die deutlich stärkerem Wind ausgesetzt sind, haben eine Nennleistung von zwischen 9 und 10 MW und erreichen über 3500 Volllaststunden im Jahr.

Die letzten drei Atomkraftwerke Emsland A, Isar 2 und Neckarwestheim 2 produzierten in ihrem letzten Betriebsjahr zusammen 29,5 Terawattstunden (TWh) Strom, ein einzelnes Kraftwerk produziert im Jahr also durchschnittlich rund zehn TWh Strom. Laut Weidel bräuchte es 1.300 Windräder, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen. Die 1.300 Anlagen hätten demnach eine Nennleistung zwischen 2,8 und 3,3 MW – je nach Wind. Damit lägen sie jedoch am unteren Ende des Leistungsspektrums moderner Windkraftwerke. Würde man den Windpark hingegen mit Anlagen mit einer Nennleistung von 6 MW bauen, bräuchte man nur noch zwischen 595 und 725 Windräder. Von Windrädern auf See wären lediglich zwischen 250 und 318 nötig, um ein Atomkraftwerk zu ersetzen.

Es ist also falsch, dass sich Weidels Zahlen nur auf die Nennleistung von Windrädern beziehen würden – und sie rechnet mit einer Leistung am unteren Rand des Möglichen.

Noch komplizierter wird es, wenn es um den Flächenbedarf geht, den die Windräder brauchen würden, denn der ideale Abstand zwischen Windrädern und der damit einhergehende Platzbedarf wird in der Forschung heiß diskutiert (zum Beispiel hier, hier und hier). Er hängt zum Beispiel von geographischen Faktoren wie der Hauptwindrichtung, Erhebungen oder der Bewaldung ab. Auch gibt es unterschiedlich große Windkraftanlagen.

Hinzu kommt: Damit ein Windpark effizient arbeiten kann, muss zwischen den einzelnen Windrädern ein Mindestabstand um ein Vielfaches ihrer Flügelspannweite eingehalten werden. Die Fläche zwischen den Turbinen bleibt aber vielfach für andere Zwecke wie Land- oder Forstwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur oder Solarenergie erhalten, es wird nur ein Bruchteil davon für Windenergie beschlagnahmt.

Pauschale Aussagen darüber, wie viel Platz ausschließlich für Windparks gebraucht wird und nicht anderweitig genutzt werden kann, sind also kaum sinnvoll und müssen unter Berücksichtigung all der genannten Faktoren für jeden Windpark individuell gesehen werden.

Alle Faktenchecks rund um die Bundestagswahl 2025 lesen Sie hier.

Redigatur: Matthias Bau, Sophie Timmermann

Die wichtigsten, öffentlichen Quellen für diesen Faktencheck:

- ZDF-Interview mit Alice Weidel, 12. Januar 2025: Link (archiviert)

- Themenkomplex Windkraft auf der Webseite des Reinhardswalds: Link (archiviert)

- Global Petrol Prices, Vergleich Strompreis Q4 2024: Link (archiviert)

- Global Petrol Prices, Vergleich Erdgaspreis Q4 2024: Link (archiviert)

- Destatis, Europavergleich der Strompreise im ersten Halbjahr 2024: Link (archiviert)

- Strom-Report, Strompreise Europa, 2024: Link (archiviert)