Bundestagswahl 2025: Die Parteien antworten auf Fragen unserer Leserinnen und Leser

Meistens gibt die Politik die Themen im Wahlkampf vor, meistens sind sie weit entfernt von den Problemen der Bürgerinnen und Bürger. Das hat CORRECTIV gemeinsam mit den SPOTLIGHT-Lesern geändert. Das sind die Ergebnisse.

Migration ist DAS Thema der Bundestagswahl 2025. Es bestimmt nicht nur TV-Duelle, Interviews und die mediale Berichterstattung, sondern sogar die letzten Sitzungstage des Bundestags vor der Neuwahl.

Obwohl Friedrich Merz noch im Oktober 2024 beim CSU-Parteitag sagte, dass er keinen Migrationswahlkampf führen werde, steht der CDU-Kanzlerkandidat jetzt an der Spitze der Debatte. Das änderte sich nach dem Attentat auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt – kurz nach dem Anschlag in Aschaffenburg brachte die Unionsfraktion mehrere Anträge zur Migrationsthematik ins Parlament.

Einen Entschließungsantrag bekamen CDU und CSU sogar durch – mit Stimmen der AfD. Für die rechte Partei und deren Spitzenkandidatin Alice Weidel liegt der Fokus ebenfalls bei der Einwanderungsgesellschaft. „Remigration“ ist längst keine geheime Sache mehr, sogar ganz offiziell Teil des Wahlprogramms. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht und die FDP um Ex-Finanzminister Christian Lindner setzen auf einen schärferen Ton.

Kritischere Klänge zu Migration sind mittlerweile sogar vom amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz und der SPD zu hören – wenn auch deutlich zurückhaltender. Nur Robert Habeck und die Grünen sowie Heidi Reichinnek und Jan van Aken von Die Linke bringen im Wahlkampf immer wieder andere Themen aktiv ein.

Diese Strategie wäre auch richtig – zumindest zeigen das Umfragen wie das Politbarometer: Für eine Entscheidung bei der Bundestagswahl sind demnach etwa Frieden, Sicherheit, Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit viel wichtiger. Die Themen, die die Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf setzen, entsprechen offenbar nicht den Bedürfnissen der Menschen.

CORRECTIV will mit „Deine Stimme, Deine Themen“ den Spieß umdrehen: Aus vielen Einsendungen der rund 100.000 Leserinnen und Lesern des SPOTLIGHT, unsere Tageszeitung als E-Mail-Newsletter, haben sich 15 Themen hervorgehoben – dazu gehörte auch Migration, allerdings mit einem Fokus genauso auf Integration. Nach einer Umfrage war das Thema aber vom Tisch, es haben sich andere Schwerpunkte abgezeichnet.

CORRECTIV hat dazu konkrete Fragen entwickelt und die sieben großen Parteien damit konfrontiert.

SPD, Bündnis 90/Die Grünen, die Linke und das Bündnis Sahra Wagenknecht haben geantwortet. Die CDU äußerte sich nicht zu den Fragen, sondern verwies lediglich auf ihr Wahlprogramm. Die AfD reagierte nicht auf unsere Anfragen. Die FDP versprach zwar, nach Fristende Antworten nachträglich einsenden zu wollen – bis zum Redaktionsschluss dieses Artikels hat CORRECTIV aber dann nichts mehr von den Freien Demokraten gehört.

Um direkt zu den Themen zu gelangen, klicken Sie auf einen der unten stehenden Links. Dort finden Sie neben kurzen Zusammenfassungen auch die Antworten der SPD, Grünen, Linken und des BSW in voller Länge. Um das politische Spektrum vollständig abzubilden, haben wir auch kurz zusammengefasst, was zu den Themen in den Wahlprogrammen der CDU/CSU, AfD und FDP steht.

Um direkt zu den Themen zu gelangen, klicken Sie auf einen der unten stehenden Links. Dort finden Sie neben kurzen Zusammenfassungen auch die Antworten der SPD, Grünen, Linken und des BSW in voller Länge. Um das politische Spektrum vollständig abzubilden, haben wir auch kurz zusammengefasst, was zu den Themen in den Wahlprogrammen der CDU, AfD und FDP steht.

- Klimawandel

- Einkommens-, Steuer- und Vermögensgerechtigkeit

- Demokratie stärken

- Bezahlbares Wohnen

- Bildungskrise

- Verkehrswende

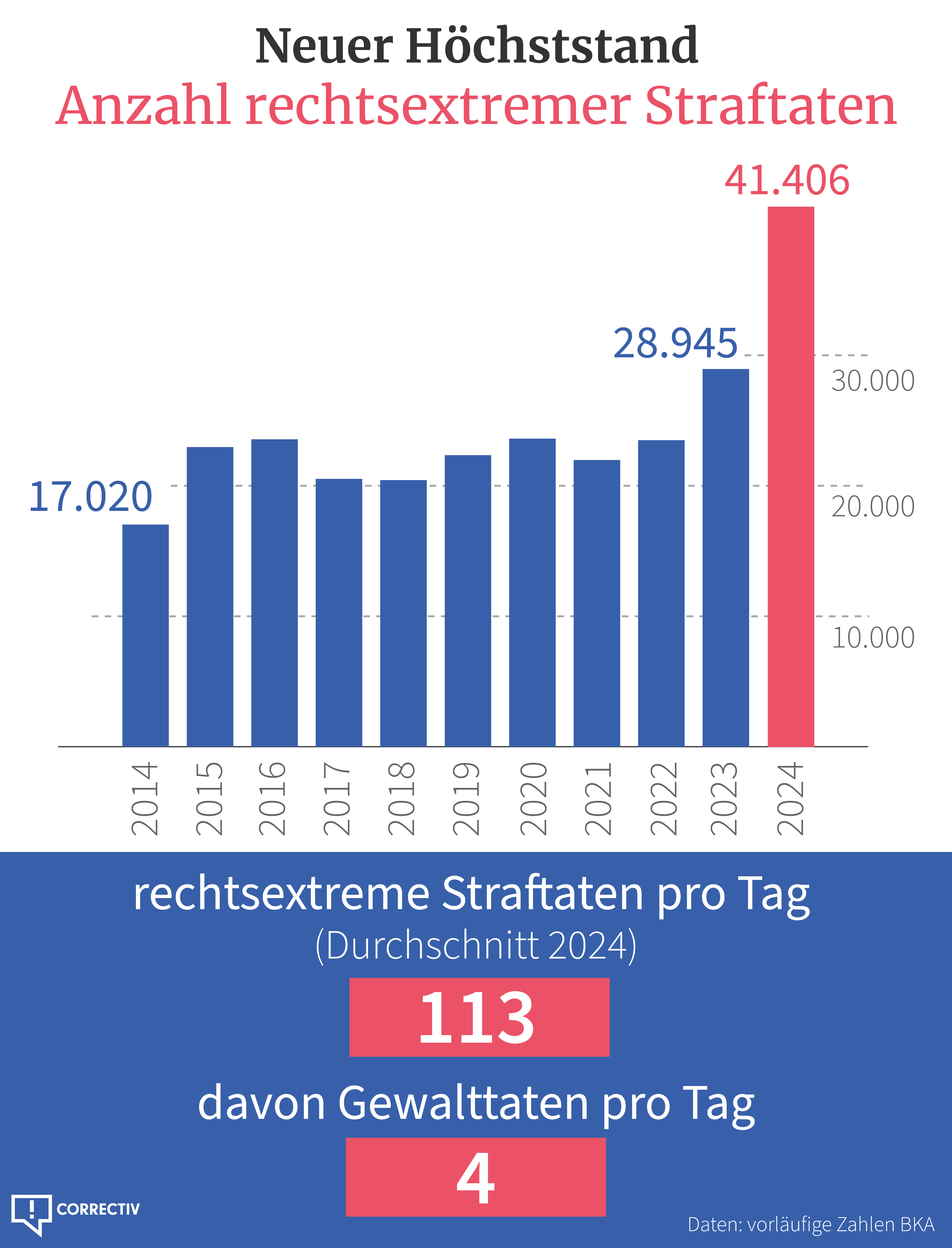

- Rechtsextremismus

- Desinformation in den sozialen Medien

- Sozialversicherung und Rente

- Schutz und Rechte von Frauen

Hintergrund zu „Deine Stimme, deine Themen“

Das Projekt basiert auf dem Konzept der „Citizens Agenda“, das in den USA entwickelt wurde und weltweit schon von Medien eingesetzt wurde, um die lokale Wahlberichterstattung zu verbessern. CORRECTIV.Lokal hat es im Rahmen der Bundestagswahl in einer vereinfachten Form mit sechs Lokalmedien umgesetzt. Mehr dazu hier.

SPOTLIGHT hat das Konzept in leicht abgewandelter Form ab Januar gestartet: Über unseren Newsletter haben wir die Leserinnen und Leser zunächst dazu aufgefordert, uns Fragen per E-Mail zu schicken, die sie an die Spitzenkandidierenden der Parteien vor der Bundestagswahl stellen würden. Uns erreichten rund 100 Nachrichten, teilweise mit mehreren, komplexen und detaillierten Fragestellungen.

Wir haben sie dann 15 Themen zugeordnet und diese dann am 15. Januar über den CrowdNewsroom, dem von CORRECTIV entwickelten Recherche- und Umfragetool, zur Abstimmung gegeben. An der Umfrage nahmen 2.611 Menschen aus ganz Deutschland teil: 55 Prozent der Teilnehmenden gaben an, weiblichen Geschlechts zu sein, rund 42 Prozent männlich, der Rest machte keine Angaben. 64 Prozent der Abstimmenden waren zwischen 25 und 64 Jahre alt, 31 Prozent älter als 65, der Rest jünger, aber überwiegend älter als 18 Jahre alt.

Bei der Umfrage landeten die Themen „Innere und äußere Sicherheit“, „Integration/Migration“, „Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine“, „Inklusion, Gleichberechtigung und Queerfeindlichkeit“ sowie „Fachkräftemangel/Arbeit“ auf den letzten fünf Plätzen. Zu den restlichen zehn Themen formulierte CORRECTIV Fragen und orientierte sich dabei eng an den inhaltlichen Schwerpunkten der Leserinnen und Leser.

Der Fragenkatalog, der neben zehn Fragen auch ein paar Beispiele von Leserinnen und Lesern enthielt, wurde am 17. Januar den Spitzenkandidierenden und ihren Parteien per E-Mail geschickt. Sie hatten ursprünglich eine Woche Zeit, auf die Anfrage zu reagieren. Diese Frist wurde für alle Parteien zweimal um jeweils eine Woche verlängert, nachdem einige Parteien um mehr Zeit gebeten hatten. In diesen drei Wochen hat CORRECTIV mehrfach alle Parteien kontaktiert, sowohl per E-Mail als auch telefonisch. Das endgültige Fristende war am 7. Februar.

Hinweis: Die Umfrage unserer Leserinnen und Leser ist nicht repräsentativ und bildet nicht die aktuelle Stimmung der gesamten deutschen Bevölkerung ab.

Thema 1: Der Klimawandel

Anfang des Jahres veröffentlichte das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus einen Bericht, laut dem 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Demnach lag die durchschnittliche Temperatur 1,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Das vergangene Jahr war das erste, in dem die 1,5-Marke überschritten wurde. Dieser Trend setzt sich mit einer 1,75 Grad wärmeren globalen Durchschnittstemperatur im Januar 2025 weiter fort.

Was droht, wenn sich nichts ändert, zeigt eine neue Studie von Klimaforschern und dem Bundesnachrichtendienst. Folgen des Klimawandels seien laut der „ersten nationalen interdisziplinären Klima-Risikoeinschätzung“ – kurz NiKe – nicht nur Extremwetterereignisse, sondern auch Ernteausfälle, humanitäre sowie Wirtschafts- und Staatskrisen. Und damit steige auch die Gefahr für internationale Konflikte. Für BND-Präsident Bruno Kahl gefährde die Erderwärmung genauso die Sicherheit hierzulande wie der Terrorismus, Russland oder China.

Für die SPOTLIGHT-Leserinnen und Leser ist der Klimawandel das wichtigste Thema. Sie fragen sich vor allem, wie Deutschland noch die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen kann, wie der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden kann, welche Rolle Wasserstoff dabei spielt und wie Klimaschutz sozial gerecht finanziert werden soll. Deshalb hat CORRECTIV die Parteien gefragt:

Das Ziel von 1,5 Grad wurde überschritten – erkennen Sie das an und welche konkreten Maßnahmen planen Sie, damit die Klimakrise nicht noch weiter eskaliert?

Die SPD will Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen und unterstützt deshalb den European Green Deal. Dafür sollen Wind- und Solarenergie weiter gefördert werden, aber auch weniger beachtete Alternativen wie Geothermie. Genauso wie der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur, denn von der könne etwa die Stahlindustrie hierzulande profitieren. Faire Fernwärmpreise und Wärmenetze sollen den Klimaschutz sozial gerecht gestalten. E-Mobilität soll durch Prämien attraktiver werden, auch der ÖPNV soll verbessert werden. Eine Milliardärssteuer soll dabei helfen, den Klimaschutz zu finanzieren.

Die ganze Antwort der SPD

Wir bekennen uns klar zu den Klimazielen für Deutschland und die EU. Unser Ziel ist es, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen und nach Möglichkeit auf den 1,5-Grad-Pfad zu führen. Daher unterstützen wir den Europäischen Green Deal, damit Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird. Diese Ziele sind europäisch und international festgelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat sie 2021 noch einmal bekräftigt.Die aktuelle Bundesregierung hat unter der Führung von Olaf Scholz die erneuerbaren Energien in nie dagewesenem Tempo nach vorn gebracht. Daran werden wir auch zukünftig weiterarbeiten. Jetzt wird es verstärkt um die Einbindung von Speichern und eine kluge Ausgestaltung der Förderung gehen: Gerade bisher weniger beachtete Erneuerbare wie die Geothermie brauchen weiterhin gezielte Förderung. Perspektivisch sollen erneuerbare Energien wie Windkraft oder Sonnenenergie aber auch ohne staatliche Förderung auskommen.

Der Wasserstoff wird vor allem für unsere Industrie eine ganz wesentliche Rolle spielen, gerade bei den energieintensiven Industrien. Damit Wasserstoff in Deutschland wirklich Fuß fassen kann, schaffen wir Leitmärkte für grünen Stahl made in Germany. Das heißt, feste Anteile von grünem Stahl, zum Beispiel bei der Bahn oder in Umspannplattformen. Wir brauchen außerdem ein klug ausgestaltetes Wasserstoffnetz und müssen ausreichende Speicherkapazitäten aufbauen. Mit Blick auf den Verkehrsbereich gilt aber eindeutig: Die Zukunft der Autos liegt in der Elektromobilität. Wer suggeriert, dass Verbrenner mit E-Fuels die Lösung seien, macht Autos nur noch für Spitzenverdienende erschwinglich.

Sozialdemokratische Klimapolitik bedeutet für uns: Der Staat stellt sicher, dass sich jeder ein klimaneutrales Leben leisten kann, unabhängig von Portemonnaie oder Wohnort. Das erreichen wir, indem wir gemeinschaftlichen Klima-Lösungen Vorrang vor individuellen Anpassungspflichten geben – durch den Ausbau von Wärmenetzen und die Sicherstellung fairer Preise für Fernwärme. Soziales Wärmepumpenleasing für Hausbesitzende mit kleinen Einkommen, zum Beispiel Witwen auf dem Land. Im Verkehr muss der Umstieg auf E-Mobilität schneller, attraktiver und somit erschwinglicher werden. Mit Kaufprämien für E-Autos, Leasingmodellen für kleine Einkommen, Anreizen für mehr E-Dienstwagen. Auch hier braucht es parallel die kollektive Lösung: besserer ÖPNV und ein dauerhaft abgesichertes, bezahlbares Deutschlandticket.

Mit einem unbürokratischen CO₂-Grenzausgleich (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) schützen wir europäische Unternehmen vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber der Produktion aus Ländern mit geringeren Klimaschutzauflagen (Carbon Leakage), bis die weltweiten Spielregeln fair sind.

Zudem werden wir in einer globalen Allianz für Steuergerechtigkeit gemeinsam mit anderen Ländern die Einführung einer Milliardärssteuer vorantreiben. Superreiche sollen stärker für die Finanzierung des Gemeinwohls, insbesondere zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele sowie zur Klimafinanzierung, herangezogen werden.

Die Grünen sehen die Energiewende nicht nur in Deutschland, sondern europaweit als „mächtigsten Hebel für Klimaschutz“ und drängen deshalb auf mehr Tempo. Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien von 60 auf 80 Prozent steigen. Als „marktwirtschaftlicher Hebel“ soll der europäische Emissionshandel weiter umgesetzt werden. Zudem setzen die Grünen auf eine CO₂-Bepreisung mit sozialem Ausgleich – ein „Klimageld“ für Menschen mit niedrigem Einkommen – und wollen eine gesetzliche Pflicht zur Nachsteuerung, wenn Klimaziele verfehlt werden.

Die ganze Antwort von Bündnis 90 / Die Grünen

Der menschengemachte Klimawandel schreitet mit enormer Geschwindigkeit voran. Erstmals lag im Jahr 2024 die globale Durchschnittstemperatur 1,6 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Wir Grüne werden daher nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf europäischer Ebene die Energiewende als einen der mächtigsten Hebel für Klimaschutz sowie den Green Deal und Clean Industrial Deal mit all seinen Gesetzen umsetzen. Zudem stehen wir für die weitere Umsetzung des europäischen Emissionshandels (ETS 2 ab 2027) als wesentlichen marktwirtschaftlichen Hebel. Wir werden zudem das Klimaschutzgesetz so ändern, dass die Sektoren mit Zielverfehlungen beim Klimaschutz verbindlich nachsteuern müssen.

Wir haben als Grüne in drei Jahren die erneuerbaren Energien zur führenden Stromquelle gemacht. Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix beträgt nun circa 60 Prozent. Der Solarausbau und die Genehmigungen bei der Windenergie boomen. Wir wollen diesen Anteil bis Ende des Jahrzehnts auf 80 Prozent steigern, unter anderem durch Bürokratieabbau und finanzielle Beteiligung der Städte und Gemeinden. Grüner Wasserstoff wird insbesondere für industrielle Prozesse wichtig werden.

Wir gestalten den Weg zur Klimaneutralität sozial ausgewogen: Klimaverträgliche Alternativen fördern wir auch in Zukunft verlässlich und durch eine noch stärkere soziale Staffelung, vor allem für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen – wie wir es mit der Heizungsförderung bereits begonnen haben. Wir geben ein Sicherheitsversprechen: Die Einnahmen der CO₂-Bepreisung von Gebäudewärme und Transport werden wir für sozial gerechten Klimaschutz ausgeben. Einen Großteil dieser Einnahmen werden wir als sozial gestaffeltes Klimageld an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen auszahlen. Für Menschen mit geringen Einkommen werden die CO₂-Kosten durch das Klimageld in den meisten Fällen mehr als ausgeglichen. Dabei soll das Klimageld gleichmäßig mit den Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung steigen.

Die Linke macht den „fossilen Kapitalismus“ für die Klimakrise verantwortlich und fordert eine radikale Umgestaltung der Wirtschaft. Sie will erneuerbare Energien verstaatlichen, verbindliche Emissionsgrenzen für Unternehmen einführen und den Energieverbrauch insgesamt senken. Klimafreundliche Umrüstungen von Produktionsanlagen sollen durch einen staatlichen Investitionsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro unterstützt werden. Wasserstoff soll nur dort eingesetzt werden, wo es keine Alternative gibt. Um steigende Energiekosten für die Mehrheit der Bevölkerung abzufedern, fordert sie einen Energie-Soli für hohe Einkommen.

Die ganze Antwort von Die Linke

Selbstverständlich erkennen wir das an. Der fossile Kapitalismus, der auf immer mehr Profite der Reichen auf Kosten der Mehrheit und der Umwelt ausgelegt ist, hat uns in eine Klimakrise geführt. Es ist längst Zeit, umzusteuern – und zwar ökologisch und sozial. Wir halten an den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens fest und wollen die von der Ampel abgeschafften Sektorenziele wieder einführen und verbindliche Emissionsgrenzen für Unternehmen schaffen.

Wir wollen in echte erneuerbare Energien investieren (Windräder und Solaranlagen), den Energieverbrauch reduzieren und die Energieeffizienz steigern. Energieproduktion soll perspektivisch in öffentlicher Hand sein, dafür muss Infrastruktur geschaffen werden. Die Kommunen werden für den Bau von Wind- und Solarkraftanlagen gefördert. In den Sektoren Wärme und Verkehr wollen wir Infrastruktur- und Förderprogramme schaffen, ein gesetzlicher Rahmen garantiert soziale Gerechtigkeit und einen beschleunigten ökologischen Umbau.

Mit Klimaschutzverträgen fördern wir klimafreundliche Technologien bei der Umrüstung von Produktionsanlagen. Ein Investitionsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro unterstützt den klimagerechten Umbau in der Industrie.

Den gestiegenen Energiepreisen begegnen wir mit zwei Maßnahmen: Wir führen einen Energie-Soli für hohe Einkommen als Zuschlag auf die Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragssteuer ein, bis die Energiekrise vorbei ist und der Marktpreis stabil unter dem zu schaffenden Preisdeckel liegt. Um die Kosten der gesellschaftlichen Mehrheit abzufedern, wollen wir rückwirkend zum 1. Januar 2025 ein soziales Klimageld in Höhe von 320 Euro pro Person und Jahr einführen.

Wasserstoff ist teuer sowie energieintensiv und sollte deshalb nur dort eingesetzt werden, wo er unverzichtbar ist; langfristig sollte Wasserstoff einzig aus der Elektrolyse von Strom aus erneuerbaren Energiequellen kommen.

Das BSW steht zum Pariser Klimaabkommen, lehnt jedoch eine steigende CO₂-Bepreisung ab, da sie die Bevölkerung unverhältnismäßig belaste. Es setzt auf technologische Innovationen statt staatlicher Eingriffe und will Gaskraftwerke als Übergangslösung nutzen, bis ausreichend Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien vorhanden sind. Elektroautos sollen nicht weiter subventioniert werden, da ihre Klimabilanz – insbesondere wegen Kohlestrom – kritisch sei.

Die ganze Antwort des BSW

Wie sollen die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens noch erreicht werden?

Das BSW steht zum Pariser Klimaabkommen. Klimaschutz sollte nach dem Kriterium vorangetrieben werden, finanzielle Mittel und konkrete Maßnahmen dort einzusetzen, wo sie die größtmögliche Wirkung entfalten. Das tägliche Leben im Land nur immer teurer zu machen, wie über den CO₂-Preis, ist keine Klima-, sondern Verarmungspolitik. Der größte Beitrag zum Klimaschutz, den ein Hochtechnologie- und Industrieland wie Deutschland leisten kann, besteht in der Entwicklung von Innovationen und Zukunftstechnologien für eine ressourcenschonende, klimaneutrale und umweltverträgliche Wirtschaft.

Darüber hinaus bedarf es weiterer Maßnahmen. Ein paar konkrete Beispiele: Die Landwirtschaft wollen wir regionaler ausrichten und damit kürzere Lieferketten, mehr Unabhängigkeit und vor allem weniger klimaschädliche Transporte erreichen. Freihandelsabkommen wie Mercosur lehnen wir ab.

Elektroautos, die mit einem Kohlestromanteil von 20,9 Prozent betankt werden, sind weder wirklich bezahlbar noch nachhaltig, v.a. wenn die Klimabilanz von der Produktion bis zur Entsorgung betrachtet wird. Sie sollten nicht weiter gefördert werden.

Zudem wollen wir in Pipeline-gebundene Gaskraftwerke investieren, bis ausreichend Speicherkapazität für erneuerbare Energien vorhanden ist.

Wie wollen Sie den Ausbau von erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie beschleunigen? Welche Rolle wird dabei Wasserstoff spielen?

Im Bereich der erneuerbaren Energien fordern wir ein „Repowering“-Programm. Alte Windanlagen wollen wir durch neue ersetzen, um den Stromertrag ohne weitere Eingriffe in die Natur zu erhöhen. Zudem wollen wir die Errichtung von Solar-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, auf Parkplätzen usw. Die Beteiligung von Kommunen und Bürgern an erneuerbaren Erzeugungskapazitäten wollen wir durch Energiegenossenschaften unterstützen.

Wie wollen Sie Klimaschutz-Maßnahmen sozial gerecht finanzieren, sodass sie Bürger:innen mit wenig Einkommen nicht besonders belasten?

Klimaschutzmaßnahmen müssen sozial gerecht ausgestaltet werden. Viele Maßnahmen der Ampel haben gerade Menschen mit geringen Einkommen belastet – und so die Akzeptanz für Klimaschutz untergraben. Den CO₂-Preis, der alles teurer macht, ohne dass es für die meisten Menschen Alternativen gibt, wollen wir deshalb abschaffen. Wir wollen sicherstellen, dass Vermieter die Kosten energetischer Sanierungen nicht auf die Mieter abwälzen können. Stromversorger kassieren über Netzentgelte jährlich Milliarden von den Verbrauchern. (Auch) darum will das BSW die Netze wieder verstaatlichen und die Bürger entlasten. Notwendige Investitionen für Klimaschutzmaßnahmen wie in Energienetze oder andere Infrastrukturmaßnahmen, die zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören, sollen vom Staat übernommen und kreditfinanziert werden. Dazu wollen wir die Schuldenbremse entsprechend reformieren.

Das steht in den Wahlprogrammen der CDU/CSU, FDP und AfD zum Klimaschutz

CDU und CSU setzen auf „marktwirtschaftlichen Klima- und Umweltschutz“, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Dazu wollen sie den Emissionshandel international stärken, zurück zur Kernenergie und in dem Bereich auch die Forschung vorantreiben, etwa zu Fusionskraftwerken. Energie soll durch die Senkung der Stromsteuer und Nutzungsentgelte bezahlbarer werden. Das Heizungsgesetz der Ampel beabsichtigen sie zurückzunehmen und stattdessen andere Wärmelösungen zu fördern, die emissionsarm sind. Das sei für die Unionsparteien unter anderem auch das Heizen mit Holz.

Auch die FDP sieht große Chancen in einem europäischen Emissionshandel, um die Klimaziele „sicher und so kostengünstig wie möglich“ zu erreichen. Dazu will die Partei auf Technologieoffenheit setzen, das Verbrenner-Verbot ab 2035 plant sie deshalb auszusetzen. Das nationale Ziel der Klimaneutralität lehnen die Liberalen ab, stattdessen wollen sie auf das europäische Ziel ersetzen – also soll Deutschland bis 2050 Zeit haben, um klimaneutral zu werden.

Die AfD lehnt „jede Politik und jede Steuer ab“, die sich auf „angeblichen Klimaschutz“ beruft. Wissenschaftliche Beweise für einen Klimawandel sieht sie nicht, die rechte Partei will sich sogar wieder mehr für fossile Energie einsetzen. Zudem fordert die AfD den Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.

Thema 2: Einkommens-, Steuer- und Vermögensgerechtigkeit

Ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands war laut dem Statistischen Bundesamt 2024 von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind 17,6 Millionen Menschen. Sie verdienen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze, haben Schwierigkeiten, Miete oder wichtige Rechnungen zu zahlen, können sich grundlegende Dinge wie neue Kleidung oder Möbel nicht leisten und müssen auf Freizeitaktivitäten wie einmal im Monat mit Freunden essen zu gehen oder einen einwöchigen Urlaub verzichten. Oder sie leben in Haushalten mit sehr geringem Einkommen, weil dort nur wenige oder gar keine Menschen arbeiten.

Viele SPOTLIGHT-Leserinnen und Leser wünschen sich deshalb mehr Gerechtigkeit, wenn es ums Geld geht. Es geht ihnen unter anderem um Steuersenkungen für Menschen mit geringem Einkommen, gleichzeitig um höhere Steuersätze für Besserverdienende, Maßnahmen gegen Steuerbetrug und Schlupflöcher wie Cum-Ex und der Zukunft von Sozialleistungen wie dem Bürgergeld. CORRECTIV hat die Parteien deshalb gefragt:

Wie werden Sie die Schere zwischen Arm und Reich verkleinern?

Die SPD plant Steuersenkungen für niedrige und mittlere Einkommen sowie eine höhere Besteuerung von hohen Vermögen und Erbschaften und Schenkungen. Die Steuereinnahmen sollen den Ländern zukommen und für Bildung eingesetzt werden. Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität will die SPD bekämpfen, auch in bargeldintensiven Branchen. Dazu soll eine eigene Behörde aufgebaut werden. Außerdem wollen die Sozialdemokraten den Mindestlohn auf 15 Euro erhöhen und die Mehrwertsteuer für Lebensmittel des täglichen Bedarfs auf fünf Prozent senken.

Die ganze Antwort der SPD

Das aktuelle Steuersystem belastet Einkommen, etwa aus Arbeit, relativ stark, Vermögen hingegen relativ gering. Das ist nicht gerecht und deshalb wollen wir das ändern. Der Einkommensteuertarif nimmt derzeit gerade mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Wir wollen die große Mehrheit der Einkommensteuerpflichtigen, etwa 95 Prozent, entlasten. Dafür wollen wir den Grundfreibetrag anheben. Außerdem soll der Spitzensteuersatz künftig erst bei höheren Einkommen einsetzen, denn er greift heute zu früh. Im Gegenzug möchten wir Spitzeneinkommen und auch Spitzenvermögen stärker an der Finanzierung der Gemeinschaft beteiligen.

Weiterhin setzen wir uns für 15 Euro Mindestlohn und eine Senkung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel des täglichen Bedarfs auf fünf Prozent ein.

Die höchsten Vermögen wollen wir stärker in die Verantwortung nehmen und mehr Steuergerechtigkeit schaffen. Daher wollen wir die Vermögensteuer für sehr hohe Vermögen reaktivieren. Dabei unterstützen wir die im Rahmen der G20 angestoßenen Pläne für eine international koordinierte Mindeststeuer für Superreiche. Ein international abgestimmtes Vorgehen schafft hierbei die notwendige Transparenz über Vermögensanhäufung und macht Steuervermeidung unattraktiv.

Mithilfe einer Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer stellen wir sicher, dass bei der Übertragung von Multimillionen- oder Milliardenvermögen in Form von Unternehmensvermögen endlich faire Steuern bezahlt werden. Diese Steuereinnahmen stehen den Ländern zu, in deren Verantwortungsbereich die Bildungspolitik liegt. Es ist daher unser Ziel, dass die Länder die aufgrund unserer Reformen erzielten Mehreinnahmen für die dringend erforderliche Stärkung und Modernisierung des Bildungssystems aufwenden. Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität werden wir weiter zielgerichtet bekämpfen. Die Deutsche Steuergewerkschaft schätzt den jährlichen Steuerschaden für den Staat auf 100 Milliarden Euro. Hier gilt es etwa den Steuerbetrug in bargeldintensiven Branchen weiter zurückzudrängen und die bisher ergriffenen Maßnahmen weiterzuentwickeln und zu ergänzen.

Wir setzen uns außerdem für den Aufbau und die Stärkung einer Behörde im Kampf gegen Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Geldwäsche ein. Weiterhin gehen wir entschieden gegen Geldwäsche vor, schließen die Lücken im Transparenzregister, machen es wieder für die Zivilgesellschaft zugänglich und setzen uns für die effektive Bekämpfung von Vermögensverschleierung ein.

Darüber hinaus wollen wir Steuervermeidung und schädlichem Steuerwettbewerb weiter gegensteuern. Dazu gehört eine Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen. Außerdem setzen wir uns für eine einheitliche Basis-Körperschaftsteuer von 15 Prozent auf einer einheitlichen Bemessungsgrundlage in Europa ein.

Die Grünen wollen ein gerechtes Steuersystem schaffen, in dem etwa ungerechte Lücken bei der Immobilien- oder Vermögenssteuer geschlossen werden. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag und der Grundfreibetrag sollen angehoben werden, das Ansparen kleiner Summen soll durch Zuschüsse vereinfacht werden. Um Steuerbetrug zu bekämpfen, sollen Schwerpunktstaatsanwaltschaften ausgebaut und eine „Finanzpolizei“ geschaffen werden.

Die ganze Antwort von Bündnis 90 / Die Grünen

Wir setzen uns für ein gerechteres Steuersystem ein. Dazu wollen wir insbesondere Gerechtigkeitslücken im Steuersystem schließen, zum Beispiel bei der Besteuerung von Immobilien oder außerordentlich großen Vermögen. Konkret gehören dazu etwa die Verschonungsbedarfsprüfung bei der Erbschaftsteuer oder die Abschaffung der erweiterten Kürzung für Grundstücksunternehmen im Gewerbesteuerrecht.

Arbeitnehmer*innen mit niedrigen und mittleren Einkommen wollen wir im Gegenzug steuerlich entlasten, indem wir den Arbeitnehmer-Pauschbetrag und den Grundfreibetrag anheben. Zudem wollen wir Kleinsparer*innen dabei helfen, Vermögen aufzubauen, indem wir zum Beispiel den Zuschuss zum Fondssparen bei den vermögenswirksamen Leistungen und den Sparerpauschbetrag spürbar anheben.

Steuerbetrug wie zum Beispiel Cum-Ex-Geschäfte bekämpfen wir entschlossen, indem wir spezialisierte Schwerpunktstaatsanwaltschaften ausbauen, eine neue Behörde zur Bündelung von Kompetenzen im Bereich der Finanzkriminalität schaffen und zu einer schlagkräftigen Finanzpolizei ausbauen.

Die Linke fordert die radikalste Umverteilung: Sie will eine Vermögensteuer ab einer Million Euro mit progressiven Steuersätzen bis zu 12 Prozent für Milliardäre, eine Spitzensteuer von 75 Prozent für sehr hohe Einkommen und das Bürgergeld zu einer Mindestsicherung von mindestens 1.400 Euro ohne Sanktionen ausbauen. Steuerhinterziehung soll mit einem Unternehmensstrafrecht und einer jährlich verpflichtenden Steuerlückenschätzung bekämpft werden.

Die ganze Antwort von Die Linke

Wir wollen ein gerechtes Steuersystem etablieren, das kleine und mittlere Einkommen entlastet und diejenigen stärker in die Verantwortung nimmt, die mehr haben, als sie brauchen. Die Vermögensteuer führen wir wieder ein. Vermögen ab einer Million Euro wird mit 1 Prozent, Vermögen ab 50 Millionen Euro mit 5 Prozent besteuert. Wer mehr als 1 Milliarde Euro besitzt, zahlt eine Milliardärssteuer in Höhe von 12 Prozent. Wer hingegen (als Single in Steuerklasse I) weniger als 6.500 Euro brutto verdient, wird steuerlich entlastet. Alle Einkommen unter 16.800 Euro im Jahr bleiben steuerfrei. Jahresbruttoeinkommen über 81.000 Euro jährlich sollen mit 53 Prozent besteuert werden, Einkommen über 260.533 Euro mit 60 Prozent und Einkommen über einer Million Euro mit 75 Prozent. Kapitaleinkünfte sollen wie Einkommen aus Arbeit besteuert werden.Das Bürgergeld bauen wir zu einer sanktionsfreien Mindestsicherung aus. Sie soll der Inflation angepasst werden und derzeit mindestens 1.400 Euro pro Person betragen inklusive Mietkosten, in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt fällt das Grundeinkommen höher aus.

Keine Partei hat im Cum-Ex-Skandal so stark auf Aufklärung und Konsequenzen gedrängt wie Die Linke. Um solche Skandale in Zukunft zu verhindern, müssen Finanzämter und Strafverfolgungsbehörden systematisch so ausgestattet werden, dass sie Finanzkriminalität wirkungsvoll bekämpfen können. Wir brauchen mehr Steuerprüfungen bei den Superreichen. Sämtliche Kreditgeschäfte und alle Geld- und Vermögensanlagen müssen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kontrolliert werden. Die Bundesregierung muss jährlich eine Steuerlückenschätzung erstellen, an der sich die Finanzverwaltung orientiert. Außerdem brauchen wir ein Unternehmensstrafrecht, um Banken und große Konzerne zur Verantwortung ziehen zu können. Deutsche Staatsangehörige sollen außerdem in Deutschland Steuern zahlen, in anderen Ländern entrichtete Steuern können angerechnet werden. So wird Steuerflucht unterbunden.

Das BSW setzt ebenfalls auf eine Vermögensteuer, allerdings mit niedrigeren Sätzen als die Linke. Es will Kapitaleinkommen genauso besteuern wie Arbeitseinkommen und plant eine starke Erhöhung des Grundfreibetrags auf 7.500 Euro. Gleichzeitig will es das Bürgergeld durch eine bessere Arbeitslosenversicherung und fairere Grundsicherung ersetzen.

Die ganze Antwort des BSW

Wie stehen Sie zu Steuersenkungen, von denen Menschen mit geringem Einkommen profitieren und gleichzeitig höherer Besteuerung von Vermögen oder Erbschaften?

Von unserem Steuermodell profitieren Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen. Erbschaften und große Vermögen wollen wir mehr besteuern. Wir wollen Einkommen bis 7500 Euro steuerlich entlasten. Wir fordern eine deutliche Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags, der sich an der Armutsrisikoschwelle orientiert. Zudem wollen wir Kapitalerträge künftig wie Arbeitseinkommen mit dem normalen Einkommenssteuersatz besteuern. Wir fordern eine Reaktivierung der Vermögenssteuer, die aussieht wie folgt: Vermögen ab 25 Millionen Euro wollen wir mit einem Steuersatz von 1 Prozent, Vermögen ab 100 Millionen mit 2 Prozent und Vermögen ab 1 Milliarde 3 Prozent besteuern.

Was werden Sie gegen Steuerbetrug und Steuerschlupflöcher tun?

Die internationale Gewinnverschiebung in Steueroasen, Steuervermeidung und Steuerraub müssen unterbunden werden. Schon im EU-Wahlkampf haben wir gefordert, dass kooperationswilligen Nationalstaaten Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen beschließen und Steueroasen trocken legen müssen. Es braucht ein EU-weit verknüpftes Immobilienregister, um Geldwäsche insbesondere im Immobiliensektor zu bekämpfen. Die Schlupflöcher im Transparenzregister sind zu beheben.

Halten Sie es für legitim, die Grundsicherung (Bürgergeld) zu kürzen, obwohl sie ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern soll?

Unser Ziel ist ein leistungsfähiger Sozialstaat, der niemanden zurücklässt und gleichzeitig Leistungsbereitschaft belohnt. Wir wollen das Bürgergeld durch eine leistungsstarke wie leistungsgerechte Arbeitslosenversicherung sowie eine faire Grundsicherung ersetzen. Das Abrutschen in die Grundsicherung muss dadurch verhindert werden, indem langjährig Versicherte so lange 60 Prozent ihres letzten Nettogehalts erhalten, bis sie eine zumutbare Beschäftigung gefunden haben. Die Jobcenter müssen personell und finanziell besser ausgestattet werden, um eine effektive Beratung und Unterstützung sicherzustellen. Den Missbrauch von Sozialleistungen, heute etwa Bürgergeldbezug bei gleichzeitiger Schwarzarbeit, wollen wir unterbinden – insbesondere durch mehr Kontrollen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll.

So wollen CDU/CSU, FDP und AfD finanzielle Gerechtigkeit schaffen

Unter anderem planen CDU und CSU eine Senkung der Einkommensteuer und eine Erhöhung der Grundfreibeträge und Spitzensteuersätze, um Einkommen zu entlasten. Eine Vermögenssteuer lehnt die Union ab, die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer soll angehoben werden. Sie will Steuerhinterziehung strenger verfolgen und das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen, die das Prinzip „Fördern und Fordern“ wieder einführt.

Die FDP fordert eine Steuervereinfachung mit weniger Ausnahmen und einen höheren Grundfreibetrag. Sie lehnt eine Vermögenssteuer entschieden ab und setzt sich für eine Senkung der Unternehmenssteuern ein. Steuerbetrug soll durch digitale Maßnahmen erschwert werden. Sie will das Bürgergeld reformieren, aber nicht abschaffen.

Die AfD will das Steuerrecht vereinfachen, die Einkommensteuer senken, lehnt die Vermögenssteuer und die Erbschaftsteuer ab, setzt sich für die Abschaffung der Grundsteuer und die Einführung eines höheren Sparerpauschbetrags ein, und fordert eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Das Bürgergeld soll durch eine „aktivierende Grundsicherung“ ersetzt werden.

Thema 3: Demokratie stärken

Zwei Drittel der Deutschen vertrauen den politischen Parteien nicht. Zu diesem Ergebnis kam das Eurobarometer der Europäischen Kommission im Herbst 2024, das regelmäßig Meinungsumfragen in den EU-Staaten durchführt. Rund 40 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie nicht zufrieden mit der Art und Weise sind, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Laut dem ZDF-Politbarometer ist die Zufriedenheit mit der Regierung auch auf einem absteigenden Ast.

Auch die SPOTLIGHT-Leserinnen und Leser beschäftigt dieses Thema. Viele befürchten, deshalb könne kaum noch aufgehalten werden, dass die Gesellschaft sich immer mehr voneinander entfernt. Sie haben aber auch Ideen, wie sich das bessern kann: etwa mit mehr Bürgerbeteiligung oder mit mehr Inklusion, gerade von Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit Behinderungen. Oder aber mit einem Verbotsverfahren der AfD, die sie als Treiber dieser Spaltung sehen. CORRECTIV hat die Parteien um Lösungen gebeten und gefragt:

Wie kann das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt werden?

Die SPD setzt auf eine handlungsfähige Demokratie, die durch soziale Sicherheit und Bildung gefestigt werden soll. Sie will die politische Bildung ausbauen, die Förderung von Demokratieprojekten stärken und rechtsextreme Netzwerke finanziell austrocknen. Zudem fordert sie strengere Regeln für Verfassungsfeinde, eine bessere Absicherung von Mandatsträgern und mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung. Sie befürwortet ein AfD-Verbotsverfahren, falls die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes dies stützen.

Die ganze Antwort der SPD

Demokratie muss handlungsfähig sein – und sie muss liefern. Das funktioniert mit einer gerechten Sozialpolitik, konsequenter Verteidigung demokratischer Werte und dem Mut, sich Spaltern entgegenzustellen. Die Demokratie verteidigt sich nicht von allein – wir müssen es tun.

Bildung, Perspektiven und Empathiefähigkeit sind entscheidend, um Menschen für die Demokratie zu gewinnen und gegen rechtsextreme Hetze zu immunisieren. Wer die eigene Zukunft als gestaltbar erlebt, wer Teilhabe erfährt und politische Zusammenhänge versteht, ist weniger anfällig für die Parolen derjenigen, die spalten und Feindbilder schaffen.

Gerade in Zeiten großer Unsicherheit muss Politik die Menschen erreichen – nicht nur mit Lösungen, sondern auch mit echtem Interesse an ihren Sorgen. Es reicht nicht, die Feinde der Demokratie zu entlarven, wir müssen auch zeigen, dass sie genau das Gegenteil von dem vertreten, was sie vorgeben: Die AfD gibt sich als Partei des „kleinen Mannes“, macht aber knallharte Politik für Reiche und Superreiche – nicht ohne Grund fließen hohe Spenden aus diesen Kreisen in die Kassen dieser rechtsextremen Partei.

Unsere Antwort darauf ist eine Politik, die berechtigte Interessen ernst nimmt. Dazu gehören:

- Politische Bildung ausbauen – Eine Demokratie-Offensive in Schulen, Volkshochschulen und sozialen Räumen. Extremismusprävention beginnt mit guter Bildung und Debattenkultur. Demokratieförderung gehört in die Lehrpläne, politisches Engagement muss erleichtert werden.

- Zivilgesellschaft resilient stärken gegen antidemokratische Kräfte. Wir setzen „Demokratie Leben!“ fort. Damit stärken wir Demokratieprojekte insbesondere auch dort, wo die Demokratie besonders unter Druck ist. Gleichzeitig wollen wir, dass der Bund mit dem Demokratiefördergesetz auch Strukturen fördert darf, da für uns der Kampf für Demokratie und gegen ihre Feinde eine gesamtgesellschaftliche wie gesamtstaatliche Aufgabe ist.

- Härtere Regeln gegen Demokratiefeinde – Mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, bessere Absicherung von Mandatsträgern, Konsequenzen für Beamte, die sich rechtsextrem betätigen, und finanzielle Transparenz über Parteienfinanzierung. Wer von dunklen Geldern finanziert wird, muss sich verantworten.

- Digitale Plattformen in die Pflicht nehmen – Rechtsextreme Netzwerke nutzen soziale Medien, um Hass und Falschinformationen zu verbreiten. Wir fordern klare Transparenzregeln, strengere Moderationspflichten und eine stärkere Kontrolle großer Tech-Konzerne.

- Soziale Sicherheit gegen rechtsextreme Spaltung – Rechtsextreme mobilisieren gezielt Ängste vor sozialem Abstieg. Wir verhindern das durch bessere Arbeitsbedingungen, starke Tarifbindung und existenzsichernde Löhne. Wer sich sicher fühlt, fällt weniger auf Angstmacher herein.

- Zugang zu sozialen Aufstiegschancen verbessern – Wir schaffen verpflichtende Bildungs- und Qualifizierungsangebote für alle jungen Menschen ohne Ausbildung, sorgen für ein Recht auf Weiterbildung und setzen auf eine Ausbildungsgarantie. Nur wer eine Perspektive hat, bleibt der Demokratie verbunden.

- Mehr demokratische Beteiligung – Demokratie als Lebensform stärken. Demokratie muss erfahrbar sein. Wir setzen auf Bürger*innenbeteiligung, Dialogarbeit und transparente Entscheidungsprozesse. Direkte Demokratie kann bürger*innenfreundlich ausgestaltet werden, um das Vertrauen in demokratische Verfahren zu stärken.

Für uns ist klar: Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, durchdrungen von völkischer Ideologie und eine Gefahr für die Demokratie. Sie missbraucht staatliche Mittel für demokratiezersetzende Propaganda, beschäftigt Rechtsextremisten und verachtet die parlamentarische Arbeit.

Ein Parteienverbot ist die Ultima Ratio. Doch die Demokratie darf nicht tatenlos zusehen, wie sie von innen heraus zerstört wird. Das Grundgesetz gibt uns die Mittel, um eine verfassungsfeindliche Partei zu verbieten.

Sollten die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes die Erfolgsaussicht eines Verbotsverfahrens stützen, ist ein Antrag nach Artikel 21 Absatz 2 GG keine Frage des Ob, sondern des Wann.

Die Lage spitzt sich dramatisch zu! Verantwortlich dafür ist das wortbrüchige und geschichtsvergessene Verhalten der CDU unter Friedrich Merz. Er verlässt den demokratischen Grundkonsens und öffnet den Rechtsextremen die Tür. Wo früher klare Abgrenzung war, wird nun taktiert, relativiert und verharmlost. Die Brandmauer bröckelt – mit weitreichenden Folgen für unsere Demokratie.

Doch nicht nur durch die konservative Politik wächst gerade die Gefahr. Antidemokratische Finanzakteur*innen unterstützen zunehmend die Rechtsextremen. Milliardäre wie Elon Musk verbreiten extrem rechte Inhalte und bieten der AfD und anderen Demokratiefeinden eine riesige Plattform. Rechtsextreme Netzwerke profitieren von dieser Unterstützung – finanziell, medial und strategisch.

Gleichzeitig lässt die AfD ihre Menschenfeindlichkeit immer ungehemmter heraus. Rassismus, Antisemitismus, Hetze gegen Geflüchtete und Gewaltfantasien gegen politische Gegner gehören inzwischen zum Alltag dieser Partei. Das hat eine neue Qualität: Rechtsextremismus wird nicht nur von der AfD selbst vorangetrieben, sondern durch den Opportunismus konservativer Parteien und die gezielte Unterstützung antidemokratischer Oligarchen normalisiert.

Wir verstehen die Ungeduld und den Handlungsdruck, den viele Demokratinnen und Demokraten jetzt verspüren. Die Eskalation der letzten Monate hat die Dringlichkeit der Verfahrensprüfung enorm erhöht. Auch wir sehen die Gefahr – und handeln mit der Verantwortung, die die Demokratie von uns verlangt.

Es können sich alle darauf verlassen: Die SPD mit ihren zehn Innenministerinnen und Innenministern sowie Innensenatorinnen und Innensenatoren hat genau im Blick, wann der richtige Zeitpunkt für ein Verbotsverfahren gekommen ist – ein Verfahren, das Erfolg hat und eine nachgewiesen rechtsextreme Partei auf Grundlage von Artikel 21 II GG nachhaltig durch das Bundesverfassungsgericht verbietet.

Die Grünen betonen die Bedeutung direkter Bürgerbeteiligung und wollen Bürgerräte weiter ausbauen. Sie setzen auf ein Demokratiefördergesetz zur langfristigen Unterstützung von zivilgesellschaftlichem Engagement und besserem Schutz für gefährdete Gruppen. Auch sie unterstützen Schritte zur Prüfung eines AfD-Verbots.

Die ganze Antwort von Bündnis 90 / Die Grünen

Wir unterstützen direkte Bürgerbeteiligung. Mit Bürgerräten beim Bundestag haben wir die Möglichkeit geschaffen, den Rat der Menschen als „Expert*innen des Alltags“ in einem repräsentativen Verfahren einzuholen.

Gesellschaftlichen Zusammenhalt wollen wir mit Programmen wie „Demokratie leben!“ verlässlich fördern und mit einem Demokratiefördergesetz absichern.

Zudem wollen wir unsere Gesellschaft inklusiv gestalten, damit Menschen mit Behinderung dank Assistenz, Hilfsmitteln und anderer Formen der Unterstützung sich politisch und in der Zivilgesellschaft engagieren können. Mit einem Bundespartizipationsgesetz stärken wir die Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte. Auch haben wir ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht geschaffen.

Es ist die Verantwortung aller demokratischen Kräfte, unser Grundgesetz zu verteidigen. Wir unterstützen deshalb Initiativen als wichtigen Schritt zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit der AfD durch das Bundesverfassungsgericht.

Die Linke fordert eine Stärkung der direkten Demokratie durch Volksentscheide auf Bundesebene und ein Wahlrecht für alle ab 16 Jahren sowie für Nicht-Staatsbürger nach fünf Jahren Aufenthalt. Sie sieht soziale Ungleichheit als zentrale Ursache für Demokratieverdrossenheit und will politische Strukturen inklusiver gestalten. Ein AfD-Verbotsverfahren unterstützt sie entschieden.

Die ganze Antwort von Die Linke

Vertrauen entsteht dort, wo Menschen die Erfahrung machen, dass ihre Interessen vertreten werden und Politiker*innen Wort halten. Zu oft allerdings passiert genau das nicht. Die SPD verspricht seit 1998 in jedem Wahlprogramm die Wiedereinsetzung der Vermögensteuer. Seitdem hat sie fünf verschiedene Finanzminister gestellt – die Vermögensteuer wurde nicht wieder eingeführt. Immer mehr Menschen machen außerdem die Erfahrung, dass Entscheidungen „der Politik“ sich nicht auf ihr Leben auswirken – und wenn, dann nur zum Nachteil. Wir machen Politik für die Mehrheit. Unser Steuersystem entlastet kleine und mittlere Einkommen, wir weisen Konzerne und Reiche Grenzen auf, wir wollen effektive Klimaschutzmaßnahmen, wir stärken die Kommunen und wir wollen massive Investitionen in Infrastruktur und Daseinsfürsorge.

Solidarität fördern wir, indem wir im Alltag erfahrbar machen, dass es sich lohnt, füreinander einzustehen. Wir unterstützen Kämpfe in Betrieben und Krankenhäusern, wir stehen an der Seite vieler Protestbewegungen und stellen unsere Ressourcen und unser Wissen zur Verfügung. Wir fordern außerdem solidarische Strukturen, zum Beispiel eine solidarische Erwerbstätigenversicherung, die das Rentenniveau erhöhen würde oder eine solidarische Gesundheits- und Pflegevollversicherung, in die alle einzahlen – auch Beamt*innen und Politiker*innen. Der Beitragssatz würde so sinken.

Die direkte Demokratie stärken wir, indem wir Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide sowie Bürger*inneninitiativen, Bürger*innenbegehren und Bürger*innenentscheide auf Bundesebene einführen. Außerdem wollen wir Referenden einführen, das heißt, die Bürger*innen können gegen parlamentarische Entscheidungen ein Veto einlegen. Das Wahlalter in allen demokratischen Entscheidungsprozessen auf europäischer, Bundes-, Länder- und Kommunalebene setzen wir auf 16 Jahre herab. Außerdem fordern wir ein Wahlrecht auf allen Ebenen für Menschen auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die sich seit mindestens fünf Jahren in Deutschland aufhalten.

Inklusion bedeutet, dass Menschen erstens überall dort mitentscheiden können, wo ihre Interessen berührt und verhandelt werden, und zweitens die gleichen Möglichkeiten der Beteiligung haben wie alle anderen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, welche Rechte Menschen haben, sondern auch darauf, wie zugänglich die Wahrnehmung dieser Rechte ist. Inklusion ist der Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Spaltung durch Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Unser Anspruch ist, diesem Gegenentwurf auf sämtlichen Ebenen und bei allen Entscheidungsprozessen Rechnung zu tragen. Der Mediendienst Integration prüfte 2021 den Anteil von Politiker*innen mit Migrationshintergrund in den verschiedenen Bundestagsfraktionen. In keiner Fraktion waren Menschen mit Migrationsgeschichte so präsent wie in der Linksfraktion.

Die Linke unterstützt den Antrag, die Verfassungswidrigkeit der AfD vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Die AfD ist die wichtigste rechtsextreme Organisation seit 1945 und eine Gefahr für verletzbare Minderheiten und die Demokratie. Ihre Politik und ihr Programm basieren auf einem rassistischen Volksbegriff, der mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren ist. Jede Macht, die die Partei bislang erhalten hat, setzt sie dazu ein, politische Gegner*innen zu bekämpfen, die Entrechtung von Minderheiten vorzubereiten und Institutionen des Rechtsstaats und der Demokratie verächtlich zu machen.

Das BSW setzt auf mehr direkte Demokratie und fordert Volksabstimmungen über zentrale politische Fragen. Ein AfD-Verbotsverfahren lehnt es ab, da es die Partei eher stärken würde. Stattdessen müsse die Politik durch bessere soziale Maßnahmen die Ursachen für die AfD-Wählerzustimmung angehen.

Die ganze Antwort des BSW

Wie wollen Sie Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie fördern?

Das BSW fordert mehr direkte Demokratie. Volksabstimmungen halten wir für ein gutes Mittel, um die Wünsche der Bevölkerung abzubilden. Gerade in existenziellen Fragen sollen die Bürger einen stärkeren Einfluss auf politische Entscheidungen bekommen. Daher setzen wir uns für eine Verfassungsänderung ein, die in wichtigen Fragen Volksentscheide ermöglicht.

Wie möchten Sie die Spaltung der Gesellschaft überwinden und Solidarität fördern?

Wir brauchen einen starken Sozialstaat, der die Bürger schützt und Menschen mit geringem Einkommen unterstützt, die Mittelschicht steuerlich entlastet und diejenigen mit sehr großen Vermögen stärker besteuert. Bezahlbare Lebensmittel, Energie, Wohnungen, Gesundheitsversorgung und Bildung gehören unmittelbar dazu. Mit einer Infrastruktur-Garantie wollen wir sicherstellen, dass der Staat mit einer leistungsfähigen öffentlichen Daseinsvorsorge diese Aufgaben übernehmen kann. Die irreguläre Migration wollen wir stoppen und Menschen mit Asylanspruch schneller und effektiver integrieren. Wir setzen uns für angemessene Löhne und Renten ein. Außerdem wollen wir die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland umsetzen und Ostdeutsche im öffentlichen Dienst, Wissenschaft und Kultur fördern.

Wie stehen Sie zu einem AfD-Verbotsverfahren?

Das lehnen wir ab. Das Verfahren hat kaum Aussicht auf Erfolg und wird daher die AfD eher stärken. Außerdem muss man politisch damit umgehen, dass so viele Menschen inzwischen bereit sind, eine Partei zu wählen, die Rechtsextreme und Neonazis in ihren Reihen hat. Wir sind davon überzeugt, dass das an der schlechten Politik der letzten Jahre liegt, die die realen Probleme der Bevölkerung, auch bezüglich der irregulären Migration, komplett ignoriert hat.

So wollen CDU/CSU, FDP und AfD die Demokratie stärken

Die Union will sich für eine „wehrhafte Demokratie“ einsetzen, die sich entschieden gegen Extremismus und Verfassungsfeinde stellt. Dafür sollen die Sicherheitsbehörden gestärkt werden, die Union fordert zudem härtere Strafen für Hasskriminalität und extremistische Netzwerke. Als Maßnahmen gegen die gesellschaftliche Spaltung streben die Christdemokraten eine stärkere Leitkultur und eine klare Integrationspolitik an.

Die FDP will sich für eine demokratische Streitkultur einsetzen, in der alle Meinungen gehört und nicht zensiert werden. Zudem wollen sie politische Bildung auch in die Lehrpläne bringen, wozu auch verpflichtende Besuche von Holocaust-Gedenkstätten gehören.

Die AfD fordert mehr direkte Demokratie durch Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Frauenquoten sowie die Absenkung des Wahlalters lehnt sie strikt ab.

Thema 4: Bezahlbares Wohnen

Über eine halbe Million Wohnungen fehlen in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kam eine im Februar veröffentlichte Studie des Bündnis Soziales Wohnen, einem Zusammenschluss des Deutschen Mieterbundes, der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie, der IG Bau, der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau und der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel. Eigentlich hatte die Bundesregierung das Ziel, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen – 2024 waren es aber beispielsweise lediglich 250.000 Einheiten, die fertig wurden.

Es aber nicht nur der fehlende Wohnraum. Sondern auch die hohen Mieten. Vermutlich werden sie sogar noch weiter steigen. Durch die Grundsteuerreform ist zu befürchten, dass viele Kommunen höhere Beiträge von Immobilienbesitzern fordern. Erste Ergebnisse einer andauernden, bundesweiten Recherche von CORRECTIV zeigen: Vielerorts fallen bis zu 4.000 Euro mehr Steuern an. Und die werden im Zweifel auch auf diejenigen, die zur Miete wohnen, umgelegt.

Deshalb ist es wenig überraschend, dass auch die SPOTLIGHT-Leserinnen und Leser von den Parteien erwarten, dass sich etwas ändert. Sie wollen wissen, ob die Politikerinnen und Politiker zu einer Mietpreisbremse stehen oder wie sie sonst Mieten bezahlbar halten wollen, wie die Rechte von Mieterinnen und Mietern gestärkt werden können und wie Wohnungslosigkeit reduziert oder sogar überwunden werden kann. CORRECTIV hat aus diesem Grund gefragt:

Wie schaffen Sie bezahlbaren Wohnraum?

Die SPD befürwortet eine unbefristete Mietpreisbremse, die auch nicht durch möblierte oder befristete Mietverträge umgangen werden können soll. Sie will Eigenbedarfskündigungen einschränken und in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt Mietsteigerungen auf sechs Prozent in drei Jahren begrenzen. Bis 2030 soll die Wohnungslosigkeit überwunden werden. Dazu will die SPD den (sozialen) Wohnungsbau fördern und entbürokratisieren.

Die ganze Antwort der SPD

Wir setzen uns für eine unbefristete Mietpreisbremse ein, die langfristig stabile und bezahlbare Mieten gewährleistet und nicht durch (teil-)möblierte oder befristete Wohnungsangebote umgangen werden kann.

Auch Indexmietverträge sollen in Zukunft durch die Kappungsgrenzen normaler Mietverträge gedeckelt werden. Zweckentfremdung und Leerstand von Wohnraum durch Kurzzeitvermietung sind zu unterbinden. Mietwucher muss wirksam unterbunden werden, unter anderem durch Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts. Die Möglichkeit zum Verbot der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen im BauGB wollen wir über 2025 hinaus verlängern.

Zugleich wollen wir das Recht der Eigenbedarfskündigung reformieren und es auf die Wohnnutzung durch die Kernfamilie beschränken.

Wir wollen den dramatischen Anstieg der Mieten in Ballungsgebieten stoppen. Deswegen wollen wir, dass in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt nur eine maximale Mietsteigerung von sechs Prozent in drei Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete gestattet ist. Wir wollen für Bundesländer die Möglichkeit eröffnen, darüber hinausgehende eigenständige Regelungen zu treffen, um in extrem angespannten Wohnungsmärkten Mieterhöhungen stärker zu begrenzen.

Den Mietspiegel-Betrachtungszeitraum wollen wir auf zehn Jahre ausweiten und preisgebundenen Wohnraum in die Betrachtung einbeziehen.

Bis 2030 wollen wir die Wohnungslosigkeit überwinden, denn das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht. Daher sind Schaffung und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum eine staatliche Aufgabe. Wir wollen den akuten Wohnraummangel mit einer Investitions-, Steuer- und Entbürokratisierungsoffensive überwinden und Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Die Trendwende im sozialen Wohnungsbau ist geschafft. Mit einer Rekordsumme von 21,65 Mrd. Euro bis 2028 fördern wir den sozialen Wohnungsbau. 2023 wurden insgesamt 49.430 Wohneinheiten in diesem Bereich gefördert, das ist ein Plus von gut 20 Prozent gegenüber 2022. Wir werden die Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf hohem Niveau verstetigen.

Für die SPD geht es darum, das Angebot an bezahlbarem Wohnraum mittel- und langfristig zu stabilisieren. Dazu bedarf es gemeinsamer Anstrengungen zur Beschleunigung des Bauens und einer sozialen Bodenpolitik. Vereinfachte Baustandards wie der Gebäudetyp E müssen weiterentwickelt werden. Im seriellen und modularen Bauen stecken große Potenziale, die wir heben wollen.

Die Grünen setzen ebenfalls auf eine Verlängerung und Verschärfung der Mietpreisbremse, mehr Sozialwohnungen und eine stärkere Regulierung von Indexmieten. Zudem wollen sie den Mieterschutz ausbauen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen mehr beschränken. Das Konzept Housing-First soll für die Bekämpfung von Obdachlosigkeit gestärkt werden.

Die ganze Antwort von Bündnis 90 / Die Grünen

Den sozialen Wohnungsbau haben wir gefördert wie noch keine Regierung zuvor und hierfür über 18 Milliarden Euro bereitgestellt. Wir haben die „Neuen Wohngemeinnützigkeit“ eingeführt und so den Grundstein für dauerhaft bezahlbare Mietwohnungen gelegt. Die Mittel für den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau wollen wir weiter erhöhen.

Wir werden die Mietpreisbremse verlängern, verschärfen und sie außerdem bereits auf Wohnungen anwenden, die älter als fünf Jahre sind. In angespannten Wohnungsmärkten senken wir die Möglichkeit, Bestandsmieten zu erhöhen. Mietwucher wollen wir effektiv bekämpfen und die Vermietung möblierter Wohnungen streng regulieren.

Wir wollen die Rechte der Mieter*innen stärken, Eigenbedarfskündigungen erschweren und vor missbräuchlichen Kündigungen schützen. Schonfristzahlungen sollen auch auf die ordentliche Kündigung angewendet werden.

Der Maßnahmenkatalog zur Prävention und Bekämpfung von Obdachlosigkeit soll umgesetzt und der Ansatz Housing-First gestärkt werden.

Die Linke hält die Mietpreisbremse für gescheitert und fordert stattdessen einen bundesweiten Mietendeckel, der Mieten in angespannten Regionen einfriert und besonders hohe Mieten senkt. Staffel- und Indexmieten will die Linke verbieten. Sie fordert zudem eine massive Investitionsoffensive in Höhe von 20 Milliarden Euro für sozialen Wohnraum und die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne. Wohnungslosigkeit soll durch den Housing-First-Ansatz bekämpft werden. Für ungenutzte Leerstände sollen Immobilienbesitzer Abgaben zahlen.

Die ganze Antwort von Die Linke

Die Mietpreisbremse hat als Instrument, Wohnen wieder bezahlbar zu machen, versagt. Die Mieten sind unter „Mietenkanzler Scholz“ in drei Jahren um 17 Prozent gestiegen. Wir wollen einen bundesweiten Mietendeckel, der Mieterhöhungen in angespannten Wohnlagen verhindert und besonders hohe Mieten absenkt. Staffelmieten und Indexverträge sollen verboten werden. Den Mieterschutz verbessern wir durch Dauermietverträge für alle und eine Beschränkung von Eigenbedarfskündigungen auf Verwandte ersten Grades. Mietwohnungen müssen generell durch Umwandlungsverbot geschützt werden.

Wir fordern zudem eine Investitionsoffensive in sozialen und gemeinnützigen Wohnraum in Höhe von 20 Milliarden Euro: Damit wollen wir die Trendwende im sozialen Wohnungsbau schaffen, denn es fallen immer noch mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung, als neu gebaut werden. Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen wollen wir vergesellschaften und deren Wohnungen in öffentliches Eigentum überführen. Mit Steuerbefreiungen, staatlicher Förderung und privilegiertem Zugang zu öffentlichen Grundstücken wollen wir den sozialen Wohnungsbau unterstützen. So sollen 250.000 Sozialwohnungen im Jahr geschaffen werden.

Wohnungslose sollen dem Housing-First-Ansatz entsprechend zuerst eine Wohnung vermittelt bekommen, darauf folgen weitere Angebote. In Finnland konnte so die Obdachlosigkeit um die Hälfte reduziert werden. Wohnungslosenhilfen in Städten und Kommunen müssen ausreichend und dauerhaft finanziert werden. Zwangsräumungen, die in die Obdachlosigkeit führen, wollen wir verbieten. Wer Wohnungen leer stehen lässt, um damit zu spekulieren, muss 10 Euro pro Quadratmeter Leerstandsabgabe zahlen.

Das BSW befürwortet ebenfalls einen Mietendeckel und will Mieten in besonders teuren Regionen bis 2030 einfrieren. Renovierungskosten sollen zudem nicht auf Mieter umgelegt werden dürfen. Es setzt auf eine staatliche Förderung kommunaler Wohnungsbaugesellschaften, um langfristig bezahlbaren Wohnraum zu sichern.

Die ganze Antwort des BSW

Wie stehen Sie zur Mietpreisbremse oder wie wollen Sie Mieten bezahlbar halten?

Wir fordern einen bundesweiten Mietendeckel, der wesentlich besser die Mieten kontrolliert als eine Mietpreisbremse. In Regionen mit besonders hohen Mieten wollen wir diese bis 2030 einfrieren. Renovierungskosten sollen nicht auf die Mieter umgelegt und der soziale Wohnungsbau gefördert werden. Sozialwohnungen dürfen nicht aus der Sozialbindung fallen. Wir fordern ein Moratorium für Mietsteigerungen.

Werden Sie den Mieterschutz stärken – etwa bei Eigenbedarfskündigungen?

Ja.

Welche Maßnahmen planen Sie, um Wohnungslosigkeit zu reduzieren oder sogar zu überwinden?

In Deutschland fehlen hunderttausende Wohnungen. Das BSW will ein umfassendes Programm zur Förderung des Wohnungsbaus auflegen. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf den Neubau von Sozialwohnungen und preiswertem Wohnraum. Gemeinnützige und kommunale Wohnungsbaugesellschaften sollen über zinsvergünstigte Kredite gefördert werden, damit sie preiswerte Wohnungen mit dauerhaften Bindungsfristen bereitstellen können und diese Wohnungen in öffentlicher Hand verbleiben.

So wollen die Union, FDP und AfD Wohnen günstiger machen

CDU/CSU wollen mehr Wohneigentum durch einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ermöglichen. Eine Mietpreisbremse strebt die Union nicht an, stattdessen soll der soziale Wohnungsbau gefördert und das Wohngeld regelmäßig angepasst werden.

Die FDP will die Mietpreisbremse auslaufen lassen, denn sie sei eine „Investitionsbremse“. Das Wohngeld soll angepasst werden, weil das System der verschiedenen Sozialleistungen zu komplex sei. Stattdessen möchten die Liberalen Anreize für Erwerbstätigkeit schaffen. Die FDP sieht vor allem die Lösung im Eigentum: Der Wohnungsraum soll steuerlich vergünstigt werden und beim Wohnungskauf soll es erhöhte Freibeträge geben.

Auch die AfD will dafür sorgen, dass mehr Menschen Wohnungen kaufen. Wohn- und Baunebenkosten will sie dafür senken. Statt sozialem Wohnungsbau will die AfD das Wohngeld erhöhen. Für die Wohnungsnot macht die rechte Partei vor allem „unkontrollierte Einwanderung“ verantwortlich.

Thema 5: Die Bildungskrise

Unser Bildungssystem steckt in der Krise. Schon lange. Das belegen mehrere Studien: Ein Viertel der Kinder in der vierten Klasse in Deutschland kann nicht richtig lesen, jedes fünfte Kind nicht rechnen. Das Problem ist so groß, dass CORRECTIV sogar einen Schwerpunkt auf das Thema für Recherchen gelegt hat.

Die SPOTLIGHT-Leserinnen und Leser fragen sich, wie Bildungsgerechtigkeit in einem solch prekären System hergestellt werden kann, in dem auch Kinder aus einkommensschwachen Familien oder mit Migrationsgeschichte eine Chance haben. Und natürlich, wie das alles bezahlt werden soll. CORRECTIV hat deshalb die Parteien gefragt:

Wie werden Sie das deutsche Bildungssystem zukunftsfähig machen?

Die SPD will beste Bildung für alle und gleiche Startchancen für Kinder und Jugendliche. Sie fordert höhere Investitionen in Kitas und Schulen, besonders in benachteiligten Quartieren. Bund, Länder und Kommunen sollen besser zusammenarbeiten, um die Bildungsgerechtigkeit zu stärken. Deutschland müsse mehr in Bildung investieren, vor allem in die frühe Förderung. Zur Finanzierung will die SPD hohe Erbschaften und große Vermögen stärker besteuern.

Die ganze Antwort der SPD

Beste Bildung für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist die Basis für eine gute Zukunft – für den einzelnen Menschen, für die Gesellschaft und für die Volkswirtschaft. Wir wollen, dass gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen zuverlässig gelingt, Unterschiede bei den Startchancen ausgeglichen werden und dass sich berufstätige Eltern auf Kitas und Schulen jederzeit verlassen können.

Wir wollen deshalb höhere Investitionen von Bund und Ländern in eine gelingende Bildung für alle Kinder und Jugendlichen voranbringen.

Auch im internationalen Vergleich hat Deutschland bei den Bildungsausgaben Nachholbedarf, besonders bei der frühen Bildung in Kitas und Grundschulen. Wie bereits beim Startchancenprogramm für Schulen wollen wir daher zusätzliche Mittel vor allem gezielt in Einrichtungen in benachteiligten Quartieren einsetzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle staatlichen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – sich ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst werden. Es ist entscheidend, dass sie ihre Maßnahmen zur Stärkung der Bildungsgerechtigkeit und zur Modernisierung des Bildungssystems besser koordinieren und gezielt aufeinander abstimmen. Derzeit werden diese Maßnahmen viel zu oft als bloßes Nebeneinander oder sogar als Gegeneinander wahrgenommen, anstatt als ein konstruktives Miteinander. Das wollen wir ändern.

Beste Bildung benötigt zudem eine kraftvolle und nachhaltige, gesamtstaatliche Finanzierung. Um dies sicherzustellen, beabsichtigen wir, hohe Erbschaften und Vermögen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Dies soll durch eine Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie durch die Reaktivierung der Vermögenssteuer für sehr hohe Vermögen geschehen.

Die Grünen fordern eine Bildungswende mit besserer Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen. Das Startchancen-Programm für benachteiligte Schulen wird ausgebaut, ergänzt durch das „Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung“ für Infrastruktur, mehr Personal und Zukunftskompetenzen. Mittel sollen nach sozialen Bedarfen verteilt werden. Der Bund soll stärker Verantwortung übernehmen, eine nationale Bildungsstrategie mit gemeinsamen Zielen und Einbindung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft vorantreiben.

Die ganze Antwort von Bündnis 90 / Die Grünen

Eine echte Bildungswende von Bund, Ländern und Kommunen ist nötig. Mit dem Startchancen-Programm, das auf eine grüne Idee zurückgeht, fördern wir bereits gezielt Schulen in herausfordernden Lagen. Diesen Weg setzen wir fort und investieren mit dem „Zukunftsinvestitionsprogramm Bildung“ massiv in Infrastruktur, mehr Personal in multiprofessionellen Teams und die Förderung von Zukunftskompetenzen, von Lesen und Rechnen bis zu digitaler und Medienkompetenz. Wir verteilen die Mittel nach sozialen Bedarfen und unterstützen so v.a. finanzschwache Kommunen.

Die aktuellen Mängel im Bildungssystem gefährden unseren Wohlstand. Deshalb sehen wir auch den Bund klar in der Verantwortung zu handeln und setzen uns für eine engere Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen in der Bildungspolitik ein. Wir wollen dafür eine nationale Bildungsstrategie von Bund, Ländern und Kommunen mit gemeinsamen Bildungszielen unter Einbindung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

Die Linke fordert massive Investitionen gegen den Sanierungsstau an Schulen und ein jährliches Bundesförderprogramm von zehn Milliarden Euro. Bildung soll als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankert und das Kooperationsverbot gestrichen werden. Schulbücher und Lernmittel sollen kostenlos sein, Hausaufgaben abgeschafft werden. Statt des dreigliedrigen Schulsystems strebt die Linke eine inklusive Schule für alle mit individueller Förderung, mehr Sprachförderung und flächendeckender Schulsozialarbeit an.

Die ganze Antwort von Die Linke

Dem Sanierungsstau an Schulen begegnen wir mit massiven Investitionen. Der Bund muss ein Förderprogramm in Höhe von jährlich 10 Milliarden Euro auflegen. Bildung muss als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern im Grundgesetz verankert werden, das derzeit geltende Kooperationsverbot wird gestrichen. Damit wird ein Bildungsrahmengesetz möglich, das gleiche Standards, gleiche Ansprüche und gleiche soziale und personelle Bedingungen bundesweit sichert. Schulbücher und andere Lernmittel sind kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Da Hausaufgaben die soziale Ungleichheit verstärken, schaffen wir sie ab.

Lernen soll in der Schule stattfinden. Statt eines dreigliedrigen Schulsystems wollen wir eine barrierefreie Schule für alle, in der alle Schüler*innen Anspruch auf individuelle Förderung haben. Dies kommt besonders förderungsbedürftigen Kindern zugute. Die Angebote zum Spracherwerb von Deutsch als Zweitsprache müssen erweitert werden. Schulpsycholog*innen und Sozialarbeiter*innen müssen überall verfügbar sein. Privatisierungen im Bildungsbereich schließen wir aus.

Das BSW will staatliche Schulen stärken, Segregation vermeiden und Schüler vorrangig nach Wohngebieten beschulen. Ein Investitionsprogramm „Kinder und Bildung“ soll außerschulisches Lernen und Freizeitangebote fördern. Bildung bleibt Ländersache, aber das Kooperationsverbot soll fallen. Finanzschwache Kommunen sollen durch den Bund unterstützt und Investitionen von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Zudem fordern sie eine Vermögenssteuer für Reiche zur Finanzierung der Bildung.

Die ganze Antwort des BSW

Wie wollen Sie Bildungsgerechtigkeit für alle Menschen fördern – auch aus einkommensschwachen Familien oder mit Migrationshintergrund?

Schulen dürfen nicht zum Auslesefaktor werden. Wir wollen die staatlichen Schulen fördern und Schüler vorrangig nach Wohngebieten beschulen. So kann eine Segregation von Schülern mit und ohne Migrationshintergrund vermieden werden. Dafür brauchen wir mehr Lehrer. Zudem wollen wir ein Investitionsprogramm „Kinder und Bildung“ auflegen, um unter anderem Angebote für außerschulisches Lernen, Kinderbetreuungsinfrastrukturen sowie Freizeitangebote bereitzustellen, die insbesondere Kindern aus ärmeren Familien zugutekommen und so die Bildungsgerechtigkeit erhöhen.

Werden Sie Bildung zur Aufgabe des Bundes machen, oder bleibt es Aufgabe der Länder?

Bildung soll in der Hoheit der Länder bleiben, aber wir wollen das Kooperationsverbot aufheben.

Wie soll es den überwiegend finanzschwachen Kommunen und belasteten Landeskassen im Zuge des Föderalismus gelingen, die vielen sanierungsbedürftigen Schulen zukunftsfähig zu machen?

Der Bund muss hier den Kommunen finanziell unter die Arme greifen. Zukunftssichernde Investitionen in Bildung, Infrastruktur und gesundheitliche Versorgung sind von der Schuldenbremse auszunehmen. Zudem fordern wir eine gerechte Altschuldenregelung, um hoch verschuldete Kommunen zu entlasten.

Wir fordern außerdem die Wiedereinführung der Vermögenssteuer für Multimillionäre und Milliardäre. Die Einnahmen daraus fließen den Ländern zu.

Wie CDU/CSU, FDP und AfD die Bildung in Deutschland verbessern wollen

Die CDU und CSU wollen bundesweit vergleichbare Bildungsstandards etablieren, hält jedoch an der föderalen Zuständigkeit der Länder fest. Bildungsgerechtigkeit soll durch gezielte Fördermaßnahmen für Kinder aus einkommensschwachen Familien verbessert werden. Sanierungsbedürftige Schulen sollen durch gezielte Investitionen modernisiert werden, wobei die Kommunen finanziell unterstützt werden.

Die FDP fordert eine Reform des Bildungsföderalismus, um einheitliche Bildungsstandards in ganz Deutschland zu schaffen. Zudem will sie ein Pflichtfach Wirtschaft und Informatik einführen und setzt auf mehr Autonomie für Schulen, damit sie eigenständiger über Lehrinhalte und Lernmethoden entscheiden können.

Die AfD lehnt eine Vereinheitlichung der Schulstandards ab und setzt sich für ein mehrgliedriges Schulsystem ein, das leistungsstarke Schüler fördert und Förderschulen beibehält. Sie fordert kleinere Klassen und sieht den Bildungsföderalismus als wichtiges Element zur Wahrung der Bildungsvielfalt.

Thema 6: Die Verkehrswende

Auch für die SPOTLIGHT-Leserinnen und Leser ist eine Verkehrswende wichtig. Von der Politik erhoffen sie sich mehr Tempo im Ausbau der Schienennetze und von Radwegen. Viele sind auch darüber verwundert, dass die Ticketpreise für Bus und Bahn regelmäßig erhöht werden – da das doch eigentlich Daseinsvorsorge sein müsste. Sie wünschen sich deshalb ein Deutschlandticket als Dauerlösung – und ein Tempolimit auf Autobahnen als Klimaschutzmaßnahme. Wir haben die Parteien deshalb gefragt:

Wie kann der Nahverkehr attraktiver und günstiger werden?

Die SPD will das Deutschlandticket dauerhaft und günstig halten sowie vergünstigte Tickets für Schüler, Azubis und Studierende einführen. Sie setzt auf mehr Bus- und Bahnverbindungen und will mehr ins Schienennetz investieren. Zudem sollen Fahrradschnellwege gefördert werden. Ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen soll die Verkehrssicherheit erhöhen, Staus und Lärm reduzieren und dem Klimaschutz dienen.

Die ganze Antwort der SPD

Wir werden das Deutschlandticket dauerhaft anbieten und zusammen mit den Ländern dafür sorgen, dass es günstig bleibt. Wir als SPD haben ein rabattiertes Deutschlandticket für Studierende durchgesetzt und ein preiswertes Jobticket für Auszubildende möglich gemacht. Jetzt wollen wir vergünstigte Deutschlandtickets für wirklich alle Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden und Studierenden einführen.

Ganz wichtig ist aber auch: Wir brauchen mehr Bus- und Bahnlinien und sie müssen häufiger fahren, in der Stadt und besonders auch auf dem Land. Dafür geben wir dauerhaft mehr Geld aus, gemeinsam mit Ländern und Kommunen. Grundlegend ist: Die SPD hat Rekordinvestitionen in unser Schienennetz durchgesetzt. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen. Mit der erfolgreich angelaufenen Generalsanierung, mit Digitalisierung, Lärmschutz und gezieltem Aus- und Neubau wird die Bahn wieder pünktlicher. Dabei werden Regional- und Fernverkehr auf der Schiene im Sinne eines Deutschlandtaktes integriert, geplant und ausgebaut. Dazu gehört auch, dass wir stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren. Außerdem fördern wir bundesweit vernetzte Fahrradschnellwege und Fahrradparkhäuser. Auch wer nicht Auto fahren kann oder möchte, muss mobil sein.

Wir wollen ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Bundesautobahnen einführen. Dadurch wird es deutlich sicherer und entspannter auf der Autobahn: Stress, Unfälle, Staus und Lärm werden weniger. Es gibt weniger Verkehrstote und Schwerverletzte. Und das Tempolimit leistet auch einen schnellen und wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. In allen unseren Nachbarländern fährt es sich gut mit einem Tempolimit.

Die Grünen wollen den ÖPNV so gestalten, dass er langfristig für alle attraktiv wird. Sie setzen sich für einen massiven Ausbau von Bus- und Bahnverbindungen ein, insbesondere in ländlichen Gebieten. Langfristig befürworten sie ein kostenfreies Deutschlandticket für Kinder und wollen prüfen, ob ein kostenloser ÖPNV finanziell machbar ist. Sie fordern ebenfalls ein Tempolimit von 130 Kilometer pro Stunde.

Die ganze Antwort von Bündnis 90 / Die Grünen

Wir werden den Ausbau des Schienennetzes voranbringen, indem wir die Mittel für die Schiene weiter erhöhen, Streckenreaktivierung gerade in den ländlichen Regionen vorantreiben und an bestehenden Bahnstrecken neue Haltepunkte und Bahnhöfe errichten, wo anliegende Ortschaften oder Stadtteile ohne Zustiegsmöglichkeit durchfahren werden. Zudem wollen wir Grüne das Bus- und Bahnangebot zusammen mit On-Demand-Verkehren zu einer konkurrenzfähigen Alternative zum Pkw ausbauen. Ziel ist eine Mobilitätsgarantie vom Morgen bis in die späten Abendstunden in jedem Dorf. Zudem erhöhen wir die Mittel für ein zusammenhängendes Radwegenetz in Deutschland.

Das Deutschlandticket macht den ÖPNV einfacher und bequemer und hat mehr als 13 Millionen Menschen finanziell entlastet. Deshalb wollen wir seine Finanzierung fortsetzen und weiter zielgruppenspezifische Angebote unterstützen. Kindern wollen wir dies kostenlos ermöglichen. Der Nahverkehr ist in der Regel von den Landkreisen und kreisfreien Städten organisiert und nicht gewinnorientiert. Im Gegenteil – er wird zu einem großen Teil von den kommunalen Haushalten finanziert. Der Schienennahverkehr (Regionalverkehr) wird von den Ländern bestellt und mit Mitteln des Bundes (Regionalisierungsmittel) finanziert. Einzig der Schienenfernverkehr (ICE und Intercity) muss eigenwirtschaftlich erbracht werden.

Mit der Etablierung der gemeinwohlorientierten DB InfraGO für den gesamten Infrastrukturbereich der Deutschen Bahn AG ist ein erster Schritt weg von der Gewinnmaximierung einer Aktiengesellschaft erfolgt. Ein Tempolimit 130 auf Bundesautobahnen ist aus Gründen des Klimaschutzes und der Verkehrssicherheit überfällig.

Die Linke geht am weitesten und fordert eine Rückkehr zum 9-Euro-Ticket, das für sozial Schwache kostenlos sein soll. Zudem will sie den Bahnverkehr komplett aus der Gewinnorientierung herauslösen, sodass alle Überschüsse direkt in den Ausbau investiert werden. Sie fordert ein Tempolimit von 120 km/h und einen massiven Ausbau von Radwegen.

Die ganze Antwort von Die Linke

Die Linke legt einen Schwerpunkt beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur auf ÖPNV, Bahn, Fahrrad und zu Fuß gehen. Der Ausbau der klimafreundlichen Infrastruktur muss endlich über mehrere Jahre abgesichert werden – sonst gibt es weiter bei jedem Haushalt Hickhack, der zur Pause auf den Baustellen führt. Deshalb fordern wir einen mehrjährigen Infrastrukturfonds nach Schweizer Vorbild ein, der verkehrsträgergenaue Ausbauziele verfolgt. Wir wollen, dass sich jede und jeder ohne eigenes Auto zuverlässig von A nach B bewegen kann, auch am Abend und am Wochenende, auch im ländlichen Raum. Unser Ziel ist ein garantierter Ein-Stunden-Takt tagsüber.

Die Linke will die Bahn von der Aktienbahn zu einer Bürgerbahn umbauen. Mobilität ist für uns ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Daseinsfürsorge, mit dem keine Gewinne erwirtschaftet werden sollten.

Die Linke setzt sich für dauerhaften Erhalt des Deutschlandtickets ein. Wir wollen das Deutschlandticket wieder auf 9 Euro senken, Schüler:innen, Azubis, Studierende, Menschen ohne eigenes Einkommen und Senior:innen fahren zum Null-Tarif. Wir wollen die Nutzungsbedingungen bundesweit einheitlich gestalten: Die Mitnahme von minderjährigen Kindern, Hunden oder – wo möglich – Fahrrädern wollen wir erlauben. Zudem sollen 6 Reisen pro Jahr mit der Bahn im Abo inklusive sein. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass viele Menschen bereit sind, vom Auto in den ÖPNV umzusteigen. Günstiger und gut ausgebauter, klimaneutraler ÖPNV ist eine wichtige Säule, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen.

Die Linke setzt sich für ein allgemeines Tempolimit von 120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen ein. Das ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit und Stauvermeidung, sondern auch eine effektive Maßnahme, um Emissionen kurzfristig zu senken.

Die BSW fordert den Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, auch in ländlichen Regionen, und will Investitionen in Infrastruktur von der Schuldenbremse ausnehmen. Die Deutsche Bahn soll vollständig in öffentlicher Hand sein und gemeinwohlorientiert wirtschaften. Das Deutschlandticket soll fortgesetzt werden. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen lehnt die BSW ab.

Die ganze Antwort des BSW

Wie werden Sie den Ausbau des Schienennetzes und von Radwegen vorantreiben?

Der öffentliche Personennah- und -fernverkehr muss ausgebaut werden. Investive Maßnahmen wie der Ausbau der Infrastruktur, in die Bildung oder die Gesundheitsversorgung (wie oben beschrieben) sind von der Schuldenbremse auszunehmen. Auch im ländlichen Raum muss es ein öffentliches Personenverkehrsangebot geben, das Menschen in die Lage versetzt, ihre Wege auch alternativ zum Auto zeit- und finanzökonomisch zurückzulegen.

Warum müssen Nahverkehr und Deutsche Bahn eigentlich Gewinn erzielen – zählen sie nicht zur Daseinsvorsorge?

Auch die Deutsche Bahn muss aus unserer Sicht – so wie alle Dinge der öffentlichen Daseinsvorsorge (Energie, Wohnen, Gesundheit) – in öffentlicher Hand liegen bzw. bleiben. Der Bund hat hier genau wie bei der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH versagt. Die Geschäftshoheit wird hier nicht dafür genutzt, vorausschauend und gemeinwohlorientiert zu wirtschaften.

Wie stehen Sie langfristig zum Deutschlandticket? Was spricht dagegen, wie in anderen Ländern ÖPNV und Bahn kostenlos anzubieten?

Wir setzen uns für die Fortsetzung des Deutschlandtickets ein.

Wie stehen Sie zu einem generellen Tempolimit auf Autobahnen?

Das lehnen wir ab.

Wie die Verkehrswende mit den Unionsparteien, der FDP und der AfD gelingen soll

CDU und CSU wollen die gesamte Verkehrsinfrastruktur verbessern, nicht nur den ÖPNV. Sie stehen zum Auto und zur Automobilindustrie und lehnen das Verbrenner-Verbot ab, wollen jedoch die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ausbauen. Der ÖPNV soll attraktiver und zuverlässiger gemacht werden. Sie fördern klimafreundliche Antriebe und Kraftstoffe und setzen auf mehr Technologieoffenheit.