Die Staatsaffäre

Im Sommer 2015 redete das ganze Land über die Internetseite netzpolitik.org. Der Verfassungsschutz hatte Anzeige erstattet, der Generalbundesanwalt ermittelte wegen Landesverrats. Alle dachten, dies sei ein massiver Angriff auf die Pressefreiheit. In Wahrheit ging es aber gegen das Parlament.

© Felix Zohlen/Jonathan Gruber

Diese Recherche wurde auch auf „ZEIT ONLINE“ und im „Kölner Stadtanzeiger“ veröffentlicht.

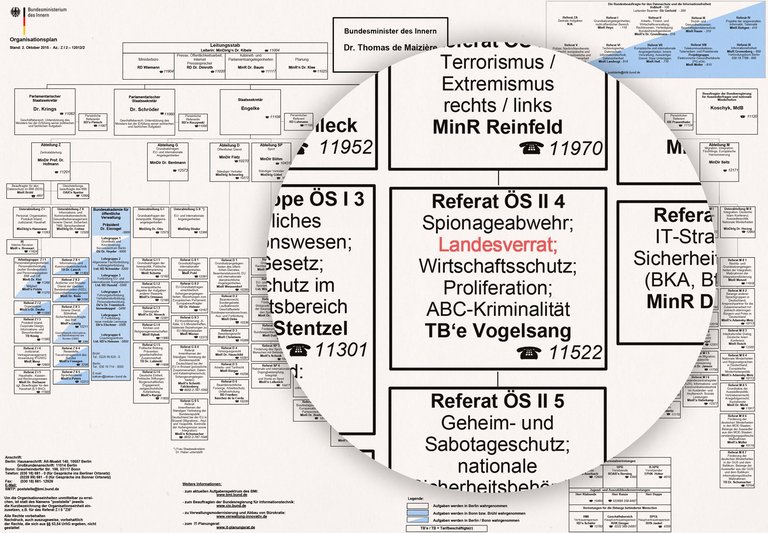

Am 16. Juni 2014 bestreitet die Fußball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der WM in Brasilien; zehntausende Fans strömen in Berlin zur Fanmeile vor dem Brandenburger Tor und warten auf die Live-Übertragung. Fünf Autominuten entfernt im Bundesinnenministerium beginnt an diesem Tag ebenfalls ein großes Spiel: Die Damen und Herren des neu geschaffenen Referats „Spionageabwehr, Landesverrat, Wirtschaftsschutz, Proliferation, ABC-Kriminalität“ nehmen ihre Arbeit auf.

Sie sollen den Kampf gegen feindliche Spione koordinieren, sollen die Weitergabe von Atom- und Chemiewaffen verhindern. Und sie sollen prüfen, ob jemand „Landesverrat“ begeht. Seit Gründung der Bundesrepublik hat es kein Referat im Innenministerium mit so einem Titel gegeben. Wird Deutschland derart bedroht, während die Menschen mit den Fußballern in Brasilien fiebern?

Der Vorwurf des Landesverrats ist eine der schwersten juristischen Keulen, die der Staat gegen Beschuldigte auspacken kann. Der Vorwurf genügt, um Verdächtige zu observieren, ihre Handys anzuzapfen, ihre Emails mitlesen zu dürfen.

Gut ein Jahr nachdem die Damen und Herren in dem neuen Referat ihre Arbeit begonnen haben, spricht das Land tatsächlich über Landesverrat. Was ist passiert? Die Journalisten von netzpolitik.org hatten bis dato geheime Haushaltspläne des Verfassungsschutzes veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass der Geheimdienst neues Personal einstellen will, um soziale Medien wie Twitter oder Facebook stärker zu überwachen und damit die „Cybersicherheit“ zu erhöhen.

Wegen dieser Veröffentlichung erstattet der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, am 25. März und am 16. April 2015 Anzeige beim Landeskriminalamt in Berlin.

Von dort geht die Anzeige nach Karlsruhe an Generalbundesanwalt Harald Range. Nachdem ihm auch noch ein geheimes Gutachten des Verfassungsschutzes vorliegt, packt der Generalbundesanwalt die gegenüber Journalisten lange unbenutzte Keule aus und eröffnet ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrat. Das Bundeskriminalamt wird mit den Ermittlungen beauftragt. In beiden Anzeigen steht ausdrücklich: die von netzpolitik.org zitierten Dokumente hätten Abgeordneten vorgelegen, die in dem zur Geheimhaltung verpflichteten Vertrauensgremium des Bundestags sitzen.

Doch die Ermittlungen gegen netzpolitik.org scheitern. Bürger, Journalisten und Politiker empören sich. Justizminister Heiko Maas (SPD) geht auf Distanz. Das Verfahren wird eingestellt. Generalbundesanwalt Range muss zurücktreten.

Schon in seinen beiden Anzeigen hat Geheimdienstchef Maaßen darauf gedrungen, die Ermittlungen „unter allen rechtlichen Gesichtspunkten“ zu führen. Genau das wurde möglich mit dem Instrument des Landesverrats. Maaßen durfte hoffen, dass die ganze Telefonüberwachung und Email-Auswertung im Zug der Ermittlungen auch zu Tage fördern wird, wer den Journalisten die geheimen Pläne des Haushaltsausschusses übergeben hat.

Auf Anfrage weist ein Sprecher des Bundesamt für Verfassungsschutz darauf hin, dass die Anzeige seines Chefs „keine Vermutungen“ darüber enthalten habe, „durch wen und wie diese Dokumente an die Internetplattform weitergegeben“ worden seien.

Ging es dem einflussreichen Maaßen aber wirklich um die beiden Blogger Markus Beckedahl und Andre Meister als Verantwortliche hinter netzpolitik.org? Nach Auswertung von Dokumenten und Gesprächen mit Insidern kommen wir zu einem anderen Schluss: Nicht Journalisten waren das Ziel der Attacke. Sondern Bundestagsabgeordnete. Genauer gesagt jene, die die Geheimdienste kontrollieren.

Wenige Wochen nach seiner Anzeige tritt Hans-Georg Maaßen bei einem Symposium in Berlin zum Thema „Islamistischer Terrorismus“ auf. Hier wird deutlich, dass der Geheimdienstchef die Abgeordnete für unsichere Kantonisten im Kampf gegen den Terrorismus hält. Er beklagt, so steht es im offiziellen Redemanuskript, dass „geheime und geheimste Unterlagen aus dem Bereich der Nachrichtendienste in die Medien gelangen, sobald sie den politisch-parlamentarischen Bereich erreichen.“ Und weiter: das „zerstört das Vertrauen in die Aufrichtigkeit der immer wieder eingeforderten parlamentarischen Kontrolle und beschädigt unsere Arbeit erheblich.“

Man muss sich diese Worte auf der Zunge zergehen lassen, um das Gewicht der Anschuldigungen zu erahnen: Maaßen hält die Abgeordneten, die seine Arbeit kontrollieren sollen, für Tratschtanten, die es nicht verdient haben, dass man ihnen vertraut. Die die Sicherheit Deutschlands gefährden. Selten hat ein Geheimdienstchef so klar vor Publikum seine Abneigung gegen die parlamentarische Kontrolle bekundet.

Kein Wunder, dass sich viele Abgeordnete über die Vorwürfe ärgern. Auch der frühere Abgeordnete Hans de With. Er war einst Staatssekretär im Justizministerium und hat von 1999 bis 2014 der G10-Kommission angehört, zuletzt als Vorsitzender – jenem Ausschuss, der zustimmen muss, wenn die Geheimdienste Verdächtige abhören. Die G10-Kommission, deren Namen den Grundgesetzartikel zitiert, der das Brief, Post und Fernmeldegeheimnis schützt, tagt vertraulich und ist zum Geheimschutz verpflichtet.

Der 83jährige Sozialdemokrat ist verwundert, als er von der Rede Maaßens hört. Die Rede „kann den Eindruck erwecken, dass dem politisch-parlamentarischen Bereich geheime Unterlagen aus Gründen der Sicherheit besser nicht ohne weiteres übergeben werden sollten“, teilt de With auf Anfrage mit. Ihm sei aber kein einziger Fall bekannt, in dem geheime Dokumente aus den Kontrollgremien an die Presse durchgereicht wurden. Belegt seien dagegen Verratsfälle aus den Nachrichtendiensten: Hansjoachim Tiedge 1985, Alfred Spuhler 1989, Klaus Kuron und Gabriele Gast 1990. Sie alle hatten für die DDR gearbeitet. Und erst im März 2016 wurde der BND-Mitarbeiter Markus R. wegen Landesverrats verurteilt, weil er für die USA und Russland spioniert hat.

Maaßen solle seine Aussagen belegen, findet de With. „Oder aber sich berichtigen, falls ihm Beweise nicht vorliegen.“

Hat der Verfassungsschutzpräsident tatsächlich keine Beweise für seine Anschuldigungen? Auf Anfrage läßt Hans-Georg Maaßen ausrichten, er stehe für ein Interview nicht zur Verfügung. Maaßen lehnt es schlichtweg ab, seine Vorwürfe gegen Abgeordnete zu begründen oder über seine Rolle in der Netzpolitik-Affäre zu sprechen.

Hätte Maaßen mit seinen Vorwürfen Recht und könnte er die Unzuverlässigkeit der Abgeordneten tatsächlich beweisen, hätte das schwerwiegende Folgen. Denn dann könnte die Bundesregierung daraus das Recht ableiten, dem Parlament Geheimnisse vorzuenthalten.

Felix Zohlen/Jonathan Gruber

In einem wegweisenden Urteil aus dem Jahr 1984 hat das Bundesverfassungsgericht jedoch entschieden, dass die Bundesregierung dem Bundestag keine Geheimnisse vorenthalten darf – wenn sichergestellt ist, dass „beiderseits wirksam Vorkehrungen gegen das Bekanntwerden von Dienstgeheimnissen getroffen wurden“.

In einem weiteren Urteil entschied das Verfassungsgericht 2009, dass die Bundesregierung dem BND-Untersuchungsaussschuss geheime Dokumente zur Verfügung stellen musste. FDP, Grüne und Linke hatten damals in Karlsruhe geklagt. Die Richter führten aus, dass auch die Abgeordneten dem Geheimschutz unterliegen. Das Parlament sei daher genauso wie die Regierung berechtigt, Staatsgeheimnisse einzusehen. Die Berufung auf das Staatswohl könne nicht als Begründung dafür dienen, „dem Parlament Dokumente vorzuenthalten“. Weil in der Regierung und im Parlament „wirksame Vorkehrungen gegen das Bekanntwerden von Dienstgeheimnissen getroffen worden“ seien, so die Richter. Daher gebe es keinen Grund, dem Parlament vertrauliche Vorgänge zu verweigern. Selbst wenn einmal ein Dokument durchsickert, ist das für die Richter kein Anlass, grundsätzlich an der Vertrauenswürdigkeit des Parlaments zu zweifeln, denn das Durchsickern „betrifft alle drei Gewalten“, so die Richter, also Parlament, Regierung und Justiz.

Bestätigt wurde dieser Grundsatz in einem Urteil aus dem Jahr 2014: Es sei nicht zulässig, vor dem Parlament und seinen Organen „Informationen zum Schutz des Staatswohls geheim zu halten“. Das Urteil enthält jedoch auch eine deutliche Warnung an das Parlament: Die Bundesregierung sei nicht verpflichtet, Verschlusssachen dem Bundestag vorzulegen, „wenn dieser nicht den von der Bundesregierung für notwendig gehaltenen Geheimschutz gewährleistet“.

Gelänge nun der Nachweis, dass zum Beispiel netzpolitik.org systematisch geheime Informationen „aus dem politisch-parlamentarischen Bereich“ (Maaßen) erhalten habe, gäbe es eine neue Situation – und die Karlsruher Richter könnten im nächsten Fall vielleicht anders entscheiden. Das heißt: Gegen das Parlament.

Die Regierung hat nach dem „Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle“ nur geringe Möglichkeiten, den Abgeordneten geheimdienstliche Informationen und Dokumente zu verweigern. Einer der Gründe, der eine Geheimhaltung rechtfertigt: falls dann der „Nachrichtenzugang“ für die Geheimdienste gefährdet wäre. Das Geschäft der Geheimdienste lebt vom ständigen Informationsaustausch mit Geheimdiensten anderer Länder. Konkret behauptet die Bundesregierung, dass etwa die US-Geheimdienste den deutschen Kollegen keine vertraulichen Informationen weitergeben würden, wenn sie davon ausgehen müssten, dass Abgeordnete die Geheimnisse an Journalisten verraten.

Die Auseinandersetzung zwischen Abgeordneten und Geheimdiensten ist in Berlin höchst aktuell, weil die Bundesregierung dem Parlament derzeit geheime Unterlagen verweigert. Es geht um die Selektorenliste des US-Geheimdienstes NSA. Anhand dieser Liste erkennt man, mit welchen Suchbegriffen die NSA mit Hilfe des Bundesnachrichtendienstes (BND) auch in Deutschland spioniert hat. In dieser Selektorenliste stehen unter anderem jene deutschen Email-, IP-Adressen und Handynummern, die die NSA benutzt hat, um den Datenstrom zu filtern.

Das Kanzleramt besitzt diese Liste. Das Parlament hat sie nicht. Deshalb klagen die Abgeordneten derzeit in Karlsruhe auf Herausgabe der Liste, genau wie die G-10-Kommission, die von Hans de With anwaltlich vertreten wird. Der zweite Senat des Bundesverfassungsgericht wird in diesem Jahr über beide Klagen allerdings in zwei getrennten Verfahren entscheiden.

Mit der Abhörpraxis der US-Geheimdienste in Deutschland beschäftigt sich derzeit auch der NSA-Untersuchungsausschuss.

Denn die Mithilfe des BND bei den Schnüffelaktionen der Amerikaner wäre nach Aussagen von Oppositionspolitikern gesetzeswidrig: Niemand darf in Deutschland von den Nachrichtendiensten des Bundes abgehört werden ohne die Zustimmung der G-10-Kommission.

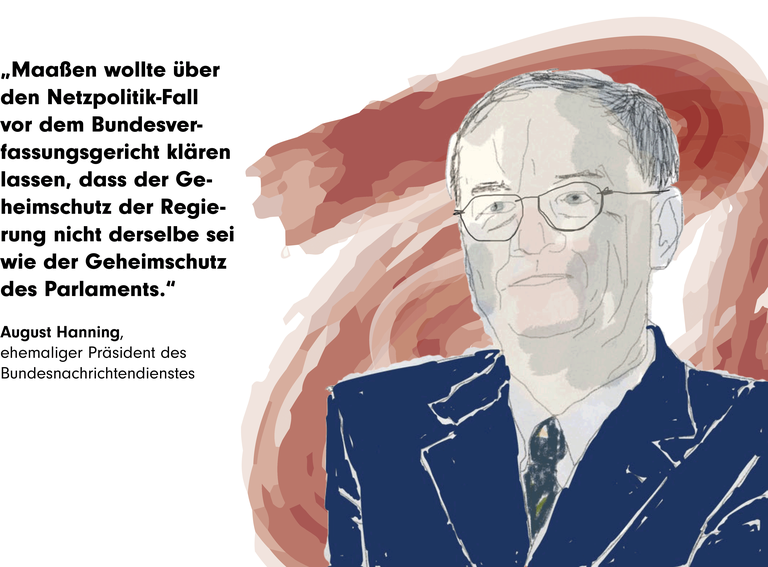

Am 2. Oktober 2015 tritt der NSA-Untersuchungsausschuss zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Die Runde tagt in Raum 3.101 im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Durch die weiten Glasfenster sieht man die Spree, zum Reichstag sind es nur ein paar Schritte. An diesem Tag ist der ehemalige BND-Präsident August Hanning geladen. Stundenlang steht der große, weißhaarige Mann den Abgeordneten Rede und Antwort.

Nach der Sitzung strebt Hanning über die Flure des Bundestagsgebäudes dem Ausgang entgegen, seinen Rollkoffer hinter sich herziehend. Hanning läßt sich auf ein kurzes Gespräch mit CORRECTIV ein. Er wettert los: „Die Öffentlichkeit und das Parlament haben kein Verhältnis zur Sicherheit.“ Frage: Gilt das auch für den Fall Netzpolitik? „Das ist eine Kultur der Durchstecherei. Geheime Akten landen bei Abgeordneten und werden sofort weitergegeben. Die sind noch stolz darauf.“

Welche Strategie habe der Geheimdienst dagegen? Hanning: „Maaßen wollte über den Netzpolitik-Fall vor dem Bundesverfassungsgericht klären lassen, dass der Geheimschutz der Regierung nicht derselbe sei wie der Geheimschutz des Parlaments.“ Woher wisse er das? „Das weiß ich von Maaßen, wir reden oft miteinander.“

Während Hanning und Co also am liebsten wohl ein Urteil des Verfassungsgerichtes dafür hätten, dass es einen Geheimschutz erster Klasse (für die Regierung) und einen zweiter Klasse (für die Abgeordneten) gäbe, macht das Verfassungsgericht diesen Schritt bisher nicht mit. Mit der Netzpolitik-Affäre hätten die hohen Sicherheitsbeamten einen solchen Gesinnungswandel im Verfassungsgericht herbeiführen können.

Felix Zohlen/Jonathan Gruber

Während der Unterhaltung mit Hanning kommt zufällig Hans-Christian Ströbele vorbei, der seit vielen Jahren dem Parlamentarischen Kontrollgremium angehört. Hanning und Ströbele geben sich die Hand und sprechen kurz miteinander, dann geht der Grünen-Abgeordnete weiter. Hanning sagt, Ströbele sei der einzige Parlamentarier, der etwas von Geheimdiensten verstehe. Alle anderen hätten keine Ahnung. Die Grünen sagten zwar, dass Geheimdienste nötig seien, aber sie sähen das nicht wirklich so. Deutschland habe keine Sicherheitskultur, sagt Hanning. In Frankreich und England sei das anders.

Hanning wirkt enttäuscht, dass der Fall netzpolitik.org nach hinten losging. Er sagt, er kenne auch die Schuldige, an der die Strategie gescheitert ist: Kanzlerin Angela Merkel. Sie habe die Ermittlungen der Beamten aus ihrem Urlaub heraus gestoppt. Die Kanzlerin habe keine Achtung vor den Diensten, fügt Hanning hinzu. Er sagt: Sie habe den BND noch nie besucht. Das Bundeskanzleramt wollte den Vorwurf weder bestätigen noch dementieren. Hanning, mit seinen Zitaten erneut konfrontiert, mailt nur lakonisch: „Ich bewundere Ihr gutes Gedächtnis bei der Wiedergabe unseres Gesprächs.“

Der Sprecher des Bundesamts für Verfassungsschutz teilt auf die Frage, ob es Maaßens Plan gewesen sei, mit der netzpolitik.org-Affäre ein Urteil des Verfassungsgerichts zu provozieren mit: „Die dargelegten Erwägungen werden von mir nicht weiter kommentiert.“ Innenminister Thomas de Maiziére läßt knapp mitteilen: „Die Sachverhaltsannahme ist unzutreffend.“

Ob Merkel tatsächlich die treibende Kraft war, die die Affäre gestoppt hat, lässt sich bisher nicht sagen. Auch das Kanzleramt verweigert jeden Kommentar. Klar ist jedoch, dass schon zwei Ebenen unter der Kanzlerin ein völlig anderer Geist herrscht.

Am 15. Oktober lädt die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zu einer Tagung ein über die „Kontrolle der Geheimdienste im 21. Jahrhundert“. Unter den Teilnehmern sind mehrere Mitarbeiter des BND und des Verfassungsschutzes. Auch Klaus-Dieter Fritsche folgt der Einladung. Fritsche ist verbeamteter Staatssekretär im Kanzleramt, zuständig für die Koordination der Geheimdienste. Er kennt das Geschäft seit zwanzig Jahren. „Wir können nicht arbeiten, wenn Dinge, die wir an geheimen Tagungen im Kontrollgremium sagen, am nächsten Tag in der Presse stehen“, klagt Fritsche am Rand der Konferenz.

Hält auch Fritsche die Bundestagsabgeordneten für notorisch unzuverlässig? Der Geheimdienstkoordinator antwortet: „Ich habe keine Beweise. Wenn ich Beweise hätte, dann hätten wir sie.“ Gemeint sind die Abgeordneten. Denn nach Fritsches Ansicht müssten sich die Abgeordneten das „Vertrauen“ der Geheimdienste erwerben. Nur dann sei eine parlamentarische Kontrolle möglich.

Ein Gedanke, der die parlamentarische Kontrolle auf den Kopf stellt.

Fritsche kündigt trotz des Misserfolgs bei netzpolitik.org an, weitere Anzeigen wegen Geheimnisverrats zu stellen. „Wie soll ich meinen Leuten vermitteln, dass sie Geheimnisse bewahren sollen und ich gegen sie vorgehe“, sagt Fritsche, wenn gegen Personen, die eine „gewisse Vorbildfunktion“ hätten, „nichts gemacht“ werde. Er meint damit ganz offensichtlich die Parlamentarier.

Aber Fritsche betreibt die Suche nach dem Leck nicht nur aus Neugier. Nach neuen Erkenntnissen sammelte die Bundesregierung mutmaßliche Verratsfälle aus dem Parlament und legte diese dem Verfassungsgericht in Karlsruhe als Erwiderung auf die Klage der Oppositionspolitiker auf Herausgabe der Selektorenliste vor. Neue Beweise sollen aber nicht darunter sein. Mit der Liste soll die Vertrauenswürdigkeit des Parlaments untergraben werden. Trotz mehrmaliger Nachfrage hat die Regierung die Anfragen der Opposition verneint, derartige Listen zu führen.

Auch wenn die Landesverrats-Ermittlungen gegen netzpolitik.org gestoppt wurden, wäre für die Beamten mit einer solchen Liste nicht alles verloren. Wenn die Regierung in einem Verfahren mehrere Fälle eines auch nur naheliegenden Geheimnisverrats aus dem Parlament anführen könnte, „wäre das ein wichtiger Punkt“, sagt der Professor für Rechtswissenschaft der Universität Bayreuth, Heinrich Amadeus Wolff. Wolff ist Spezialist für die parlamentarische Kontrolle der Dienste und hat die Regierung bereits in Karlsruhe vertreten.

Kann es sein, dass die Suche nach einer undichten Stelle im Bundestag von langer Hand geplant wurde? Dafür spricht auch die Einrichtung eben jenes Referats im Innenministerium im Sommer 2014, das das Wort „Landesverrat“ schon im Titel trägt. Das Referat hat sieben Planstellen und geht hervor aus dem Referat „Geheimschutz und Spionageabwehr“. Eine interne Email aus dem Innenministerium vom 11. September 2015 betont, dass die zentrale Aufgabe des Referats „Spionagebekämpfung“ sei, „insbesondere Ermittlungsverfahren im Bereich Landesverrat“.

Der Umbau im Innenministerium (BMI) hat einen langen Vorlauf. Im August 2012 wurde hier eine Stabsstelle eingerichtet. Ihre einzige Aufgabe war „die Neuausrichtung der Sicherheitsbehörden des BMI im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik“, sagt eine Sprecherin des Innenministeriums.

Es war die Zeit der großen Leaks aus dem Afghanistan- und Irakkrieg und dem US-Außenministerium, die mit Hilfe von Wikileaks ans Licht gekommen sind. Im Februar 2012 begann dann die Veröffentlichung von Emails aus der geheimdienstnahen Denkfabrik Stratfor. Zum ersten Mal wurde interne Kommunikation mit Bezug zu staatlichen Nachrichtendiensten und der NATO öffentlich. Diese Leaks setzen Sicherheitsbehörden auf der ganzen Welt unter Druck. Aber auch hier lag die undichte Stelle in den Reihen der Beamten und nicht im Parlament.

Felix Zohlen/Jonathan Gruber

Für die Stabsstelle im BMI war schon damals Fritsche verantwortlich, zu der Zeit noch Staatssekretär im Innenministerium. Die Fritsche unterstellten Beamten sorgten dafür, dass eine „durchgängige Strategie“ im Bereich der Informationstechnik für den Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt erarbeitet wurde, sagt eine Sprecherin des BMI. „Doppelarbeit“ sollte vermieden werden.

Bis 2014 gab es im Innnenministerium kein Referat mit dem Titel Landesverrat. Und bereits im Sommer 2015 ist dieses Referat mit der Affäre Netzpolitik „befasst“, wie ein Sprecher des Innenministeriums bestätigt.

Parlament und Öffentlichkeit wurden im Zuge der Debatte um die Landesverratsermittlungen gegen netzpolitik.org über die Einrichtung des Landesverrats-Referats nicht „proaktiv“ informiert. Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag möchte gerne wissen, ob und wenn ja welche Rolle dieses Referat bei netzpolitik.org gespielt habe. Die zeitliche Nähe der Einrichtung lasse „durchaus aufhorchen“, sagt von Notz. Ob das allerdings mit der Spionage von Markus R. oder den Durchstechereien von Seiten der Bundesregierung oder Parlament zusammenhängt, weiß man nicht, sagt von Notz.

Bereits ein Jahr bevor Maaßen seine Anzeige gegen netzpolitik.org ins Rollen brachte, zielte das Innenministerium vor Gründung des Landesverrats-Referats neben der Cybersicherheit auf eine neue Rechtsgrundlage. Ziel war die „Neuausrichtung auf Rechts- und Grundsatzfragen“, heißt es in einem internen Schreiben der Abteilung Z am 28. Mai 2014. Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz sollten dabei unter „einheitlicher Fachaufsicht zusammengeführt werden“.

Wie das aussah, zeigt sich ein Jahr später, als Maaßen die Ermittlungen gegen netzpolitik.org lostrat. Es war der Versuch, mit Hilfe des Verfassungsgerichtes der parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienste den Zahn zu ziehen.