Mehr Sprachprobleme bei Jungen: Pädagogische Konzepte fehlen

Mehr Jungen als Mädchen haben vor der Einschulung Sprachprobleme. Das zeigt eine exklusive Auswertung der Schuleingangsuntersuchungen von CORRECTIV. Was die Gründe für diese unterschiedlichen Ergebnisse sind, ist bisher kaum erforscht.

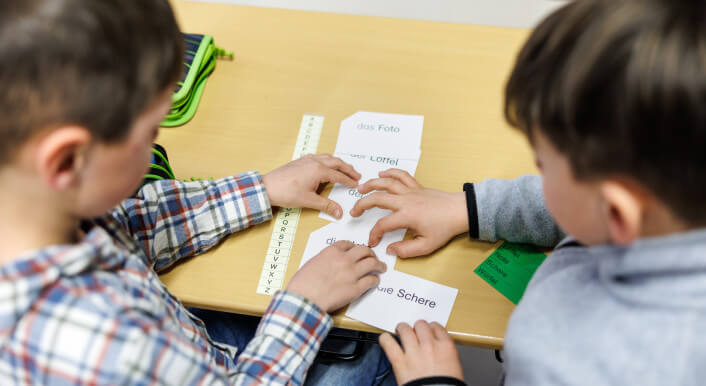

Ein Kind mit Sprachproblemen hat in der Grundschule von Beginn an schlechtere Chancen. Nicht nur beim Lesenlernen. Denn Sprache ist eine Grundvoraussetzung für das Lernen als solches: Auch wer eine Textaufgabe in Mathematik nicht versteht, kann sie nicht lösen.

Schon vor ihrem ersten Schultag haben in fast allen Bundesländern mehr Jungen als Mädchen erhebliche Sprachprobleme. Das zeigt erstmals eine CORRECTIV-Auswertung der Schuleingangsuntersuchungen in zwölf Bundesländern über einen Zeitraum von sieben Jahren.

Die Gründe für die Unterschiede sind vermutlich vielfältig. Bisher gibt es jedoch kaum Forschung dazu. „Das muss sich ändern“, sagt Tim Rohrmann, Professor für Kindheitspädagogik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Er ist Experte für Sprachbildung und geschlechterbewusste Pädagogik. Nur wenn man die Unterschiede und ihre Ursachen verstehe, könne man auch eine passende Sprachförderung für Jungen und Mädchen entwickeln, so Rohrmann.

In der vierten Klasse lesen Mädchen besser

Dass es Unterschiede bei den Leseleistungen von Jungen und Mädchen in Deutschland gibt, zeigen bereits einige Studien: In der vierten Klasse schneiden Mädchen beim Lesen durchschnittlich besser ab als Jungen. Und auch in der PISA-Studie aus dem Jahr 2022 erreichen 15-jährige Mädchen beim Lesen im Durchschnitt bessere Ergebnisse als gleichaltrige Jungen.

Die Auswertung von CORRECTIV zeigt aber erstmals, dass das Problem schon früher beginnt. Bereits vor Beginn der Grundschule zeigen sich Unterschiede in der Sprachkompetenz von Jungen und Mädchen.

Größte Schere in Thüringen

CORRECTIV hat in allen Bundesländern die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen der Jahre 2018 bis 2024 angefragt. Mit diesen verpflichtenden Untersuchungen soll vor der Einschulung festgestellt werden, ob ein Kind fit für die Schule ist. In vier Bundesländern liegen keine oder zu ungenaue Daten für eine Analyse vor: Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

In den anderen zwölf Bundesländern zeigt sich über den Zeitverlauf ein klares Bild: Fast überall wurde bei mehr Jungen als Mädchen ein Förderbedarf bei der Sprache festgestellt, im Durchschnitt liegt der Unterschied bei knapp 6 Prozentpunkten.

Den größten Unterschied gab es 2021 in Thüringen: Während bei rund 19,5 Prozent der Mädchen eine Sprech-, Sprach- oder Stimmstörung festgestellt wurde, war dies bei rund 30 Prozent der Jungen der Fall. Nur in der Stadtgemeinde Bremen hatten in den Jahren 2020 bis 2024 im Vergleich etwas mehr Mädchen als Jungen auffällige Befunde bei der Sprache.

Methodik und Daten

Die Schuleingangsuntersuchungen sind gesetzlich vorgeschrieben: Jedes Kind muss untersucht werden, bevor es in die Schule kommen kann. Mit diesen Untersuchungen soll festgestellt werden, ob das Kind altersgerecht entwickelt ist oder ob es in manchen Bereichen besondere Unterstützung und Förderung braucht. In der Regel werden die Untersuchungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des örtlichen Gesundheitsamtes durchgeführt. In welchem Alter und wie genau die Kinder getestet werden, unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Deshalb lässt sich nicht einfach sagen, dass die Kinder in dem einen Bundesland weniger Sprachprobleme haben als im anderen. Was sich aber vergleichen lässt, ist, wie sich die Ergebnisse von Jungen und Mädchen unterscheiden.

Alle Bundesländer erheben den Sprachstand der Kinder. In manchen Bundesländern wird nach auffälligem und unauffälligem Befund unterschieden. In anderen heißen die entsprechenden Kategorien „Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf“ oder „Kinder mit Sprach- und Sprechstörungen.“

CORRECTIV hat in allen Bundesländern die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen der Jahre 2018 bis 2024 zu den Sprachkompetenzen angefragt, aufgeschlüsselt nach Geschlecht.

Vier Bundesländer konnten keine oder nur eine ungenaue Auskunft geben: Bayern hat keine Daten bereitgestellt, Hamburg hat die Daten nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt und Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lieferten nur grobe Einschätzungen. Aus zwölf Bundesländern liegen CORRECTIV Daten vor, wobei die Daten in Bremen nur für die Stadtgemeinde und nicht für Bremerhaven gelten. In einigen der zwölf Bundesländer liegen nicht für alle der angefragten sieben Jahre Daten vor. Zum Vergleich der Ergebnisse nach Geschlecht hat CORRECTIV die Differenz der Ergebnisse von Jungen und Mädchen berechnet.

Für die Interpretation der Daten ist generell wichtig zu beachten: Bei den Schuleingangsuntersuchungen handelt es sich um ein sogenanntes Screening – also ein erstes, breit angelegtes Verfahren zur Früherkennung. Dadurch kann es zu Verzerrungen kommen: Solche Verfahren identifizieren tendenziell eher mehr Kinder als auffällig.

Womöglich wird mit Mädchen mehr gesprochen

„Wenn Kinder sprachlich nicht mithalten können, dann ist die Gefahr, dass sie auch sozial oder emotional auffällig werden, relativ groß“, sagt der Kindheitspädagoge Tim Rohrmann. Ein Kind, das sich ausgeschlossen fühle oder das verletzt worden sei, dies aber nicht ausdrücken könne, „wird möglicherweise dazu neigen, mit aggressivem Verhalten oder auch massivem Rückzug darauf zu reagieren“.

Mögliche Erklärungsansätze für die unterschiedlichen Ergebnisse von Jungen und Mädchen in Einschulungsuntersuchungen gibt es einige: Jungen und Mädchen könnten von den untersuchenden Ärztinnen und Ärzten in den Sprachtests unterschiedlich wahrgenommen werden, wodurch es zu Verzerrungen kommen könnte. Der Kindheitspädagoge Tim Rohrmann will das nicht ausschließen, glaubt aber, dass das Problem tiefer gehen könnte.

Es gebe Hinweise aus der Forschung, dass die unterschiedlichen Interessen, die Mädchen und Jungen Studien zufolge bereits in der Kita zeigen, einen Einfluss auf die Sprachentwicklung haben könnten, sagt Rohrmann. Zum Beispiel, dass Jungen sich eher bewegen wollen und draußen oder im Bewegungsraum spielen würden. Während Mädchen eher die Nähe zu den Erzieherinnen und Erziehern suchen würden und zum Beispiel viel malen.

„Kinder, die mehr in der Nähe von Fachkräften sind, kriegen natürlich mehr Sprachinput“, sagt Rohrmann. Wer mehr zuhöre und selbst mehr kommuniziere, habe einen Vorteil beim Erlernen von Sprache. Außerdem könne es einen verstärkenden Effekt geben, dass Fachkräfte eher mit Kindern sprechen würden, mit denen das leichter sei. Und so die Kinder, die die Sprachförderung am meisten brauchen würden, sie nicht im ausreichenden Maße bekommen würden.

„Damit wir diese Zusammenhänge besser verstehen und welche Rolle dabei das Geschlecht spielt, brauchen wir Forschung“, sagt Rohrmann.

Bildungsministerium: Männer sollen mehr vorlesen

Das Bundesbildungsministerium sieht als möglichen Grund für das unterschiedliche Leseverhalten von Jungen und Mädchen fehlende männliche Vorbilder: „Väter beteiligen sich deutlich seltener am Vorlesen, wodurch Jungen weniger männliche Lesevorbilder erleben“, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage von CORRECTIV. Diese „einseitige geschlechtsspezifische Vorlesepraxis“ vermittle Lesen als weiblich geprägte Tätigkeit.

Einen Förderschwerpunkt des Bundes für Forschung, die Unterschiede beim Spracherwerb und dem Lesenlernen zwischen Jungen und Mädchen untersucht, gibt es derzeit nicht, teilt das Bundesbildungsministerium mit. Grundsätzlich könnten solche Projekte aber gefördert werden.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) machte in den vergangenen Wochen die Sprachprobleme vieler Kinder immer wieder zum Thema: Kürzlich forderte sie die bundesweite Einführung von verpflichtenden Sprachtests für alle Vierjährigen. Kinder, die in diesen Tests schlecht abschneiden würden, sollten im Anschluss verpflichtend gefördert werden. Ob solche Tests und eine verpflichtende Förderung eingeführt werden, entscheiden aber die Länder.

Kinder mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Familien haben häufiger Sprachprobleme

Die Auswertung der Schuleingangsuntersuchungen zeigt auch, dass bei Kindern mit einer Migrationsgeschichte häufiger erhebliche Probleme mit der Sprache festgestellt werden. Allerdings sind die Methoden der Tests zu ungenau, um wirklich aussagekräftige Ergebnisse und konkrete Fördermaßnahmen für Kinder abzuleiten, die Deutsch als Zweit- oder Drittsprache lernen.

Außerdem zeigt die Auswertung von CORRECTIV, dass bei Kindern, deren Eltern niedrige Bildungsabschlüsse oder einen niedrigen sozialen Status haben, häufiger ein Sprachförderbedarf festgestellt wird. In Niedersachsen zum Beispiel wurden 2023 bei rund 18 Prozent der Kinder, die aus bildungsnahen Familien stammen, Auffälligkeiten bei der Sprachentwicklung festgestellt. Bei Kindern aus bildungsfernen Familien war der Anteil mit rund 40 Prozent mehr als doppelt so groß.

Wie diese Faktoren – Migrationshintergrund und sozialer Status – aber mit dem Geschlecht zusammen wirken, ist bisher nicht bekannt. Ob also zum Beispiel Jungen mit Migrationsgeschichte, deren Eltern einen niedrigen Bildungsabschluss haben, besonders oft einen Sprachförderbedarf in der frühen Kindheit haben, ist unklar.

Nur für Brandenburg liegen CORRECTIV Daten vor, die die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung nach Geschlecht des Kindes und nach Sozialstatus der Eltern aufschlüsseln: Sowohl bei Eltern mit niedrigem, mittleren als auch hohem Sozialstatus wurde in den Jahren 2015 bis 2024 bei mehr Jungen als Mädchen ein Sprech- und Sprachförderbedarf festgestellt. Der Sozialstatus der Eltern wird in Brandenburg aus Angaben zum Schulabschluss und der Erwerbstätigkeit berechnet.

Größere Bedeutung von Kitas

Die Sprachförderung muss schon vor der Grundschule beginnen: Also in der Krippe oder in der Kita. Denn immer mehr Kinder verbringen mehr Zeit in der Kita – die Kita ist also heute deutlich wichtiger für die Sprachentwicklung kleiner Kinder als früher. Viele Erzieherinnen und Erzieher seien für diese neuen Herausforderungen aber nicht ausgebildet, sagt der Kindheitspädagoge Rohrmann.

Und teilweise sind die Bedingungen in den Kitas katastrophal. Zehntausende Erzieherinnen und Erzieher fehlen in Deutschland. Die Folge: Erzieherinnen stehen vor dem Burnout, sind teilweise mit 20 Kindern alleine – Kinder können deshalb oft nur verwahrt statt gezielt gefördert werden. Das zeigt eine Recherche von CORRECTIV aus dem Jahr 2023, bei der rund 2.000 Kita-Mitarbeitende von ihren Arbeitsbedingungen berichteten. Für eine intensive Sprachförderung einzelner Kinder fehlt also oft die Zeit.

Sprachberatung und interprofessionelle Teams

„Wir brauchen eine stabile Verankerung von Sprachberatungsstellen, die in die Kitas kommen und dort die Erzieherinnen zum Beispiel mit Fortbildungen unterstützen“, sagt Tim Rohrmann. Eine weitere Maßnahme wären interprofessionelle Teams: Logopädinnen könnten für einige Stunden in der Woche in Kitas arbeiten, dort direkt Diagnosen stellen und mit den betroffenen Kindern arbeiten. Aber im Moment gebe es absurde bürokratische Hürden auf beiden Seiten – Logopädinnen könnten Arbeitsstunden in Kitas in der Regel nicht abrechnen, dort wiederum in der Regel aber auch nicht angestellt werden, weil sie keine pädagogische Ausbildung haben, sagt Rohrmann.

Mitarbeit:

Datenanalyse: Jan Strozyk und Simon Wörpel

Datenvisualisierung: Stella Hesch und Marie Bröckling

Redigat und Faktencheck: Elena Kolb

Sie haben Hinweise?

CORRECTIV berichtet in einem Schwerpunkt zu Bildung und bleibt am Thema gemeinsam mit Lokalmedien aus ganz Deutschland dran. Um besser berichten zu können, helfen uns Informationen aus erster Hand.

Hier wird erklärt, wie Sie CORRECTIV vertraulich und sicher Informationen zukommen lassen können. Sie entscheiden, welchen Kontaktweg Sie nutzen. Ein Weg für besonders sensible Hinweise ist der anonyme Briefkasten.

Sie können unserer Bildungsreporterin Miriam Lenz aber auch direkt schreiben: miriam.lenz@correctiv.org