Russlands Gewaltmaschinen: Gefängnis und Armee

Butscha ist kein Ausnahmefall. Die Brutalität russischer Soldaten hat tiefe Wurzeln in den Gefängnissen und Kasernen Russlands. Aussteiger aus dem russischen Militär beschreiben, wie sie die Brutalisierung erfahren haben. Eine Recherche von ZDF, Story House und CORRECTIV.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine jährte sich gerade zum zweiten Mal. Nach der Rückeroberung der Stadt Butscha durch die ukrainische Armee gingen Schreckensbilder um die Welt: Männer und Frauen lagen ermordet auf den Straßen, teils mit auf den Rücken gebundenen Händen und Folterspuren. Auch in anderen Städten und Orten, die von der ukrainischen Armee zurückerobert werden konnten, zeigten sich ähnliche Grausamkeiten: In Kellern pferchten russische Soldaten Männer, Frauen und Kinder zusammen. Sie wurden misshandelt, vergewaltigt, ermordet.

Recherchen von CORRECTIV, dem ZDF und der Produktionsfirma Story House zeigen, dass es sich bei diesen Gewalttaten nicht um Ausnahmefälle handelte – sondern dass sie wohl das Ergebnis einer Brutalisierung waren, die tief in der russischen Gesellschaft verwurzelt ist. Die Doku „Putins Krieger“ über die russischen Gewaltmaschinen Armee und Gefängnis wird am Dienstagabend im ZDF ausgestrahlt.

Story House konnte mit vier Überläufern aus der russischen Armee sprechen, zwei davon waren als Soldaten in Russlands Krieg in der Ukraine im Einsatz.

© Story House/ZDF 2024

Igor Salikow hat schon viele Kämpfe hinter sich. Die Invasion in die Ukraine war sein letzter Einsatz für Russland, er floh und will aussagen. „Für mich war klar, wir sind auf die Seite des Bösen geraten“, sagt er heute.

In Afghanistan, wo die Sowjetarmee 1979 einmarschierte, diente Salikow in einer Spezialeinheit der Luftwaffe. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion landete er in einer privaten Militärfirma. 2014, als die Maidan-Proteste zum Sturz der russlandfreundlichen Regierung führten, begann sein Einsatz in der Ukraine. Salikow wurde Kommandeur und Ausbilder bei der damals neu gegründeten Söldnergruppe „Wagner“. In Syrien erlebte er eine neue Brutalität. „Früher wurde mir beigebracht, dass selbst angesichts eines grausamen Gegners gewisse Normen gelten“, sagt Salikow. „Wagner hat sie gebrochen.“

Dennoch ließ er sich auf einen neuen Einsatz ein, die Invasion in der Ukraine. Dort wurde er Zeuge einer Exekution eines ukrainischen Kriegsgefangenen. Später stellte sich heraus, dass dieser ebenfalls in Afghanistan gedient hatte. „Mir wurde klar, das sind nicht meine Feinde. Und ich habe mir die Frage gestellt. Was mache ich hier?“. Im Dezember 2023 landete Salikow mit seiner Familie in Amsterdam. Seitdem leben sie unter Bewachung an einem geheimen Ort. Igor sagte vor ukrainischen Staatsanwälten aus: Sein Ziel ist es, in ein Zeugenschutzprogramm des Internationalen Strafgerichtshofs aufgenommen zu werden. Das wird gerade geprüft.

© Story House/ZDF 2024

Andrej war Funkoffizier im Krieg gegen die Ukraine. Er heißt eigentlich anders. Weil er desertierte und bereit ist auszusagen, hält er sich auch nach seiner Flucht versteckt. Dem ZDF erzählte er, dass er sich schon früh für Funktechnik begeisterte. Sein Weg führte an die Militärakademie. Fünf Jahre dauerte seine Ausbildung zum Funkoffizier, anschließend musste er für mindestens weitere fünf Jahre in der Armee dienen.

Mit 10.000 russischen Soldaten wurde Andrej schließlich auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim verlegt. „Wir errichteten ein Lager und richteten die Kommunikation ein. Das Ganze wurde Militärübung genannt. Wenig später überschritt Andrej die Grenze. An der Front kümmerte er sich um die Funkverbindungen seiner Einheit. Andrej spricht von einem Schlüsselerlebnis.

Er bekam mit, wie eine Spezialeinheit ein Auto kontrollierte. „Offensichtlich waren die drei Zivilisten“, sagt er. Dann befahl der Brigadekommandant, sie zu erschießen und das Auto zu verbrennen. Andrej fuhr weiter und hörte drei Schüsse. „Das sind Kriegsverbrechen. Ich war kategorisch dagegen. Ich war schockiert.“ Bei einem Fronturlaub floh er in Richtung Kasachstan, übertrat die Grenze und besorgte sich im Darknet neue Dokumente. „Kriegsverbrecher sollten bestraft werden“, sagt Andrej. „Sie haben bereits alles Menschliche verloren. Ich bin bereit, zu dem Gesehenen auszusagen.“

© Story House/ZDF 2024

Nikolai ist ein ehemaliger Luftwaffenoffizier. Sein Name ist geändert, er will anonym bleiben, er lebt an einem geheimen Ort in Europa. Wegen seiner schlechten Augen war er Offizier am Boden und gab den Bombern die Ziele vor. In Syrien koordinierte er die Angriffe der Bomber und begann zu zweifeln. Seine Zielvorgaben stimmten mit den tatsächlichen Opfern nicht überein. „Mir wurde klar, dass die Berichte des Verteidigungsministeriums nichts mit der Realität zu tun hatten“, sagt Nikolai. „Wenn sie Wohnhäuser und zivile Infrastruktur zerstörten, sagten sie einfach, es waren IS-Terroristen.“

2020 verließ er die Armee. Aber er hatte weiterhin gute Kontakte zu seinen Kollegen, die nun den Luftkrieg gegen die Ukraine führten. Sie gaben ihm wertvolle Hinweise und Informationen auch zur Überschallrakete Kinzhal, die für die ukrainische Luftabwehr als unerreichbar galt. Nikolai verließ Russland. Seine Informationen könnten mitgeholfen haben, die ukrainische Luftabwehr in die Lage zu versetzen, eine von Putins Wunderraketen abzuschießen. Die russischen Geheimdienste suchten nach dem Verräter.

© Story House/ZDF 2024

Witali hat bei der Spezialeinheit „Taifun“ gedient. Diese ist darauf spezialisiert, Aufstände in russischen Gefängnissen mit aller Brutalität niederzuschlagen. Als Witali mit 18 Jahren zur Armee kam, bezeichnete er sich „als schwach, ich konnte mich nicht schützen“. Das hatte für den jungen Mann Konsequenzen. „Sie haben mich verschiedenen Arten von Gewalt ausgesetzt, diese Dinge haben Spuren hinterlassen“, sagt Witalij dem ZDF.

Also trainierte er. Er wollte nicht mehr auf der Seiten der Schwachen sein. Sein Wechsel zur Spezialeinheit „Taifun“ war gewissermaßen ein Wechsel auf die Seite der Täter: Dabei wurden die Insassen in den Gefängnissen verprügelt und gedemütigt bis hin zur sexuellen Gewalt. „Mit anderen Worten, indem Du jemandem mit einem Gegenstand, einem Besenstiel zum Beispiel vergewaltigst, kannst Du eine Person brechen“, sagt Witali.

Er kommt aus St. Petersburg, aber seine Familie stammt aus der Ukraine, Daher wollte er sich nicht an dem Krieg beteiligen, sagt er, und floh nach Europa. Die Spezialeinheit „Taifun“ wird jetzt gegen ukrainische Kriegsgefangene eingesetzt.

Die Aussagen der Überläufer haben wir gemeinsam mit der Redaktion von Story House geprüft. Und doch bleibt bei jedem von ihnen die Frage offen, warum sie jetzt von ihrer Zeit im russischen Militär so freimütig erzählen. Diese Frage lässt sich nicht beantworten, doch fest steht: Sie haben das System verlassen. Ihre Taten werden dadurch nicht ungeschehen gemacht – aber ihre Aussagen können helfen, die Verantwortlichen zu benennen und Befehlsketten aufzuzeigen. Sie könnten Zeugen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte werden. Und sie gehen dabei ein hohes Risiko ein, wie die Ermordung des russischen Überläufers in Spanien zeigt, der sich samt Hubschrauber der ukrainischen Armee ergeben hatte. Die zahlreichen Anschläge und Morde auch außerhalb Russlands zeigen: Der russische Präsident Wladimir Putin verzeiht keinen Verrat.

Ihre Geschichten sind keine Einzelfälle. Die Grausamkeit hat System. Den Krieg gegen die ukrainische Armee und die Zivilbevölkerung führen Soldaten, Söldner und auch Rekrutierte aus den russischen Gefängnissen. Armee und Gefängnis sind die zwei Gewaltmaschinen, die Russland auch in Friedenszeiten beherrschen.

Die erste Gewaltmaschine: Armee

In der Sowjetunion und Russland gilt die Wehrpflicht. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion versuchen sich die Söhne aus wohlhabenden Familien dem Militärdienst teilweise über Korruption zu entziehen. In den letzten zehn Jahren wurden jährlich zwischen 260.000 bis 300.000 junge Männer eines Jahrganges eingezogen.

Ein anderer Ort der Gewalt ist das Gefängnis. Ungefähr ein Viertel der männlichen Bevölkerung Russlands sitzt oder saß mal im Gefängnis. Bei Kriegsausbruch saßen in Russland an die 470.000 Menschen in den russischen Gefängnissen. Ein Großteil der männlichen Bevölkerung in Russland erfuhr auch in Friedenszeiten extreme Gewalt, entweder als Täter oder als Opfer. Um das zu verstehen, muss man diese beide Systeme verstehen.

Sergej Lukaschewski, Leiter des Sacharow-Zentrums und Chefredakteur des Radio Sacharow im Exil:

Die Armee und das Gefängnis (sowie andere Strafverfolgungsbehörden wie der FSB) sind nach wie vor Institutionen zur Reproduktion von Gewalt. Sie sind seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht reformiert worden und haben die Traditionen und Praktiken des kommunistischen Regimes beibehalten. Die Situation hat sich sogar noch verschlimmert. Während der Tschetschenienkriege breitete sich die Praxis der „qualifizierten Folter“ von den Spezialeinheiten der Armee auf alle Strafverfolgungsbehörden aus. Die russische Gesellschaft insgesamt ist in den letzten 30 Jahren humaner und toleranter geworden, aber heute zieht Wladimir Putin, der seine Diktatur auf der Grundlage dieser Institutionen der Gewaltreproduktion aufbaut, die Menschen in die archaische Vergangenheit zurück

Die Armee und die Herrschaft der Großväter

In der Armee erwartet jeden Rekruten die „Dedowschtschina“, die Herrschaft der Großväter. Die jungen Männer sind der Willkür ihrer älteren Mitsoldaten ausgesetzt: Ihnen drohen Misshandlungen, Folterungen, sexuelle Demütigungen und Vergewaltigungen. Über die systematischen Misshandlungen in der russischen Armee berichteten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion russische und ausländische Medien. Menschenrechtsorganisationen wie das in Russland ansässige Komitee der Soldatenmütter und internationale Organisationen wie Human Rights Watch zeigten die Folgen der Dedowschtschina auf. Human Rights Watch veröffentlichte dazu 2004 einen eigenen Bericht. Viele Soldaten, die damals in der Armee dienten, kämpfen heute als Offiziere in der Ukraine.

Wer zu Beginn auf die Gewalt so reagiert, dass er in den Augen der Peiniger „Achtung“ erlangt, kann die Seiten wechseln. Wer Furcht oder Angst zeigt, die Gewalttäter sogar anfleht, wird weiter gedemütigt. Dies ist ein zentrales Prinzip.

Einige Beispiele:

Der 19-jährige Andrey Sytschow wurde 2006 von seinen Mitsoldaten so schwer misshandelt, dass ihm beide Beine und die Genitalien amputiert werden mussten. Ein Militärarzt hatte die Verletzungen zunächst als Blutvergiftung angesehen. Erst als der Fall in die Öffentlichkeit kam, wurden die Schuldigen verurteilt. „Hier liegt ein kleiner Soldat ohne Beine“, titelte damals die Welt.

Der 19-jährige Ilja Gorbunow hatte erst drei Monate gedient, als er im Februar 2017 nach offizieller Darstellung auf dem Trainingsgelände im Moskauer Umland mit einem Panzer verunglückte und ertrank. Verwandte hingegen schrieben im russischsprachigen Sender von Radio Free Europe Spuren von Misshandlungen an seinem Körper. Ein Soldat berichtete, Gorbunow sei von drei Kameraden geschlagen und im Panzer eingesperrt in einen Graben gelenkt worden.

Der Wehrdienstleistende Nikolaj Kurasow versuchte im Jahr 2015, sich den Schikanen in seiner Einheit in Ussurijsk an der Grenze zu China zu entziehen. Seiner Mutter berichtete er von Erpressungen und „bescheuerten Spielen“ der Älteren: wie Kameraden in Matratzen gewickelt und getreten würden; oder dass Schläge am Hals keine blauen Flecken hinterließen. Kurasow versuchte zu fliehen. Drei Tage, nachdem er in die Einheit zurückgebracht worden war, wurde er erhängt aufgefunden. Den Fall von Gorbunov und Kurasow Schicksal beschreibt die russische Exilzeitung Meduza.

Ramil Schamsutdinow wiederum erschoss 2019 acht Kameraden im fernöstlichen Gorny, nachdem ihm – wie er später angab – mit Vergewaltigung gedroht worden war. Ein Vorgesetzter habe unter anderem versucht, seinen Kopf in die Toilette zu stecken. Auch andere Soldaten berichteten in russischen Medien von Schikane durch den Oberleutnant.

Am 29. März 2019 kam Stanislaw Kuzjoma offiziell bei einer Schießübung ums Leben. Er war 19 Jahre alt. Er wurde 2018 eingezogen. Frontal recherchierte zur Todesursache. Der Junge wurde von Offizieren erhängt. Einer der Offiziere wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, aber ein Mittäter erhielt nur eine Bewährungsstrafe.

„Als ich 18 war, dachte ich, dass ich mein 19. Lebensjahr gar nicht erleben werde“

Es sind Fälle, die zeigen: Die systematische Gewalt in der russischen Armee war Alltag bis kurz vor dem russischen Großangriff auf die Ukraine. Wer in der sowjetischen Armee gedient hat, ist entweder Täter oder Zeuge von Misshandlungen oder wurde Opfer von Misshandlungen.

Die Schrecken des Armeedienstes hängen über der heranwachsenden Bevölkerung in Russland wie ein Damoklesschwert. Der russischstämmige Publizist Boris Schumatsky berichtete über die ständige Bedrohung im Mai 2023 in der ZDF-Talkshow Markus Lanz. „Als ich 18 war, dachte ich, dass ich mein 19. Lebensjahr gar nicht überleben werde“, sagt Schumatsky. Der Grund: Mit 18 Jahren wurde man damals in die Armee einberufen.

In Erwartung des Militärdienstes schwappen die Rituale der Brutalisierung und Demütigung bereits in die Schulen über. Der Film „Das Wort des Jungen“, die gerade in Russland läuft, zeigt diese brutale Wirklichkeit, obwohl er die Brutalisierung als Männlichkeitsideal heroisiert. Der Film handelt von Jugend-Gangs Ende der 1980er Jahre. Seither hat sich vieles verändert, diese Gangs gibt es kaum noch. Aber er zeigt die dichte Atmosphäre der Gewalt, in der die Männer groß geworden sind, die heute in der Ukraine in der russischen Armee kämpfen.

Sergej Lukaschewski: Der Wehrdienst in Russland ist kein Prestigeobjekt (obwohl die Mehrheit der Bevölkerung in soziologischen Umfragen Vertrauen in die Armee zeigt), in das sich Vertreter der armen Bevölkerung aus strukturschwachen Regionen begeben. Vertreter gebildeter und (für russische Verhältnisse) wirtschaftlich gut gestellter Gruppen entziehen sich der Wehrpflicht mit legalen und illegalen Mitteln. Anfang der 2000er Jahre gelang es der Zivilgesellschaft nach langen Bemühungen zu erkennen, dass Probleme wie Folter in Gefängnissen und Gewalt in der Armee gegen neue Soldaten angegangen werden müssen. Es wurde ein Gesetz über die öffentliche Kontrolle in den Gefängnissen verabschiedet, die Armee wurde reformiert und die Dauer des Militärdienstes von zwei auf ein Jahr verkürzt. Doch gleichzeitig wurde das politische Regime immer autoritärer, die Zivilgesellschaft wurde angegriffen, und Menschenrechtsaktivisten wurden beschuldigt, Verbindungen zum Westen zu unterhalten. Das Ergebnis dieser Reformen erwies sich letztlich als unbedeutend.

In Russland, vor allem als es noch eine aktive Zivilgesellschaft gab, wurde immer wieder versucht, die Armee zu reformieren und die „Herrschaft der Großväter“ abzuschaffen. Die Soldatenmütter sammelten Beweise der Folterungen und verlangten Gerechtigkeit. Es kam auch zu Verurteilungen. 2006 verkürzte der russische Präsident Wladimir Putin den Wehrdienst von zwei Jahren auf ein Jahr. Diese Verkürzung sollte auch dazu dienen, die „Dedowschtschina“ zu brechen, da die Zeit dann zu kurz sei, um die Kaste der Großväter unter den Altgedienten zu bilden. Danach änderte sich das System etwas. Nun quälten nicht mehr die älteren Mitsoldaten, sondern die unteren Offiziersränge. Hinzu kam ein System der Erpressung. Mit Geld konnten sich die Rekruten von den Quälereien freikaufen.

Bis 2010 haben russische Behörden Zahlen zu Soldaten veröffentlicht, die während des Dienstes starben. 2010 waren es 478 Fälle, 2005 lag die Ziffer noch über 1000, wie Wedomosti und der russischsprachige Dienst der BBC berichteten. Neuere Zahlen wurden nicht mehr veröffentlicht, drangen dennoch vereinzelt an die Öffentlichkeit. 2015 registrierte das Verteidigungsministerium noch 626 Todesfälle. Bei diesen Zahlen wird eine große Dunkelziffer vermutet. Jährlich gehen die Opferzahlen in der russischen Armee wegen dieser systematischen Unterdrückung an die 1000 Personen, Hunderte töten sich nach den Folterungen, Misshandlungen und Vergewaltigungen selbst. Aber da Putin die Zivilgesellschaft immer weiter verfolgte und nach dem Krieg gegen die Ukraine vollends ausgeschaltet hat, gibt es auch keine gesellschaftliche Kontrolle mehr, was in den Kasernen geschieht.

Sergej Lukaschewski: Seit den späten 1980er Jahren haben viele Strafverfolgungsbehörden in Russland ihre eigenen paramilitärischen Einheiten aufgebaut, die als OMON, SOBR und dergleichen bekannt sind. Brutale Einführungspraktiken wurden von der Armee auf diese Einheiten übertragen. Von Zeit zu Zeit berichteten die Medien über den Tod von jungen Männern während eines „Tests“, den sie bestehen mussten, um sich zu verpflichten. Bei der „Prüfung“ handelte es sich in der Regel um einen Nahkampf zwischen einem neuen Rekruten und mehreren „alten Männern“ zur gleichen Zeit. So starb 2014 Maxim Yadykov in Yoshkar-Ola an den Folgen eines „Testsparrings“, als er sich bei der örtlichen OMON meldete

Ein Video, das dieser Tage auf Twitter kursiert, zeigt die Gewalt und Demütigung dieser Dedowschtschina in der russischen Armee in der Ukraine. Die Rekruten müssen in Eiseskälte nackt in einer Reihe stehen, sie werden verprügelt und beschimpft. Man solle sie in eine Grube stecken, und sie zwingen sich gegenseitig zu vergewaltigen, höhnt ein Soldat. Ein nackter Soldat wird mit Eiswasser übergossen und dann mit Fusstritten weggejagt.

Die Sequenz zeigt die brutale Verachtung, die in der russischen Armee gegen die eigenen Soldaten herrscht. Die Brutalisierung strahlt in zwei Richtungen. Sie richtet sich an die Soldaten der ukrainischen Armee und gegen die Zivilbevölkerung, aber auch gegen die eigenen Soldaten.

Die zweite Gewaltmaschine: Das Gefängnis

Neben der Armee ist das Gefängnis in Russland die zweite Gewaltmaschine. Ein Viertel der männlichen Bevölkerung Russland sitzt oder hat mal in einem russischen Gefängnis gesessen. Dort herrscht ein ausgeklügeltes Kastensystem unter den Gefangenen, die unterste Stufe sind die „Opuschtschennye“ (Erniedrigten), die auch „Petuchi“, also Hähne genannt werden. Diese sind der Gewalt und Willkür der Mitgefangenen ausgesetzt, bis hin zur sexuelle Demütigung und Vergewaltigung.

Die Menschenrechtlerin Olga Romanowa kennt das Gefängnissystem in Russland. Sie leitete die Organisation Russland hinter Gittern und lebt im Exil in Berlin. Sie beschreibt das System. Wer in welche Kasten kommt, beschließt die Gefängnishierarchie. Dort werden die Neuankömmlinge in verschiedene Klassen eingeteilt, je nach Straftat oder Verhalten. Ein Pädokrimineller kommt in die Kaste der „Petuchi“. Ein weiteres Entscheidungskriterium ist, wie der Neuinsasse sich im Gefängnis verhält, ähnlich wie in der Armee erfährt der Gefangenen anfangs Gewalt. Kann er dem widerstehen, zeigt er sich „würdig“, wird er ein „Muschik“ (Mann), falls nicht, wird er sexuell gedemütigt und vergewaltigt, und gehört dann zu den Erniedrigten oder den „Petuchi“.

Diese Kastenzugehörigkeit wird der Häftling sein Leben nicht mehr los. Wechselt er die Gefängnisse oder wird er später wieder verhaftet, müsse er beim Eintritt seine Zugehörigkeit zum internen Gefängnissystem offenlegen, sagt Romanowa, denn „das interne Gefängnistelefon würde immer arbeiten“.

Hinzu kommt ein System der Gewalt durch die Gefängnisverwaltung und ermittelnde Behörden, um Insassen in ihrem Willen zu brechen und zu kompromittieren. Das Ausmaß zeigt eine Recherche der Nowaya Gazeta aus dem Jahre 2019, das die Misshandlungen der Insassen in einem regionalen Gefängnis zeigt.

Aus der Haft an die Front

Diese zwei Systeme der Gewalt kamen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zusammen. Bei der militärischen Ausgangslage rechnete Moskau offenbar nicht mit einem langen Widerstand der Ukraine und ging von einem schnellen Sieg aus.

Der Krieg dauerte länger als offenbar geplant, und die russische Armee benötigte neue Soldaten. Dabei griff sie gezielt auf die Gefängnisse zurück.

Koordiniert wurde die Rekrutierung von Häftlingen zu Beginn von der Söldnerarmee Wagner und ihrem Führer Jewgenij Prigoschin, der selber Gefängniserfahrungen hatte und seit den 1990er Jahren zu den engsten Vertrauten von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zählt. Da Prigoschin anfänglich Restaurants in St. Petersburg bewirtete, in denen der russische Präsident auch seine Staatsgäste wie den US-amerikanischen Präsidenten George Bush bewirtete, erhielt er in der Öffentlichkeit den Spitznamen „Putins Koch”.

Die Demütigung als politisches Instrument

Es gibt aus dieser Zeit eine Monografie, die behauptet, es sei den damals Beteiligten bekannt gewesen, dass Prigoshin zu seiner Haftzeit zu den Unberührten gehörten. Der Journalist und frühere regionale Abgeordnete Dmitrij Sapolskij beschrieb in seinem 2019 erschienenen Buch „Putinburg“ ein Treffen mit Prigoschin in einem Petersburger Restaurant. Von seiner Begleitung sei Prigoschin vorgestellt worden als „Petuch“ und als jemand, der mit der Gefängnisverwaltung zusammenarbeite – also aus der niedrigsten Gefängniskaste. Als die Rekrutierung von Gefängnisinsassen im Jahr 2022 anlief, befeuerte eine kriminelle Autorität dieses Gerücht, in dem er in einem Video über Prigoschins Status sprach.

Sollte das stimmen, dann wäre die Verwendung Prigoshins als Koch für den US-amerikanischen Präsidenten ein besonderer interner Scherz für Putins Machtapparat. Wenn eine Person von einem Ausgestoßenen Essen oder gar eine Zigarette annimmt, wird er in der Logik dieses Systems selbst zu einem Ausgestoßenen oder einem „Petuch“.

Kritiker schreiben, dass sie diese Erklärung für nicht glaubwürdig halten, da ja Putin selbst sich dieser Gefahr aussetzen würde. Die Menschenrechtsaktivistin Olga Romanova etwa äußerte Zweifel, dass Putins Clique mit einem „Petuch“ überhaupt zusammenarbeiten würde. Allerdings kommt der russische Präsident aus der KGB-Schule, und dort gelten andere Regeln: Das operative Ziel ist immer wichtiger als jede Konvention.

Und dass Putin für diese Art der Scherze aufgelegt ist, zeigte der Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in seiner Residenz in 2007 Sotschi. Putin wusste, dass Merkel aufgrund einer Kindheitserinnerung Angst vor Hunden hatte. Als die deutsche Bundeskanzlerin im Sessel Platz lief, lief auf einmal Putins Hund in den Raum und beschnüffelte die Kanzlerin, die regungslos im Sessel saß. Putin genoss sichtlich die Situation. Ein zentrales Moment der Macht in der russischen Armee, in den Gefängnissen und auch im Kreml, ist die Demütigung.

Sergej Lukaschewski Als Wladimir Putin 1999 begann, als Ministerpräsident in der Öffentlichkeit aufzutreten, waren seine Markenzeichen plumpe Witze, die sich auf Gewalt bezogen, einschließlich sexualisierter Gewalt. Das berühmte „Wenn wir [Terroristen] auf der Toilette erwischen, bringen wir sie auch dort um“, „beschneidet sie … damit nichts mehr nachwächst“. Und das ist nicht nur ein zynisches Mittel, um einen Teil des Publikums zu erreichen. Dieser Humor spiegelt das Wertesystem eines Menschen wider, der im dysfunktionalen sozialen Umfeld des Nachkriegs-Leningrad (St. Petersburg) aufgewachsen ist.

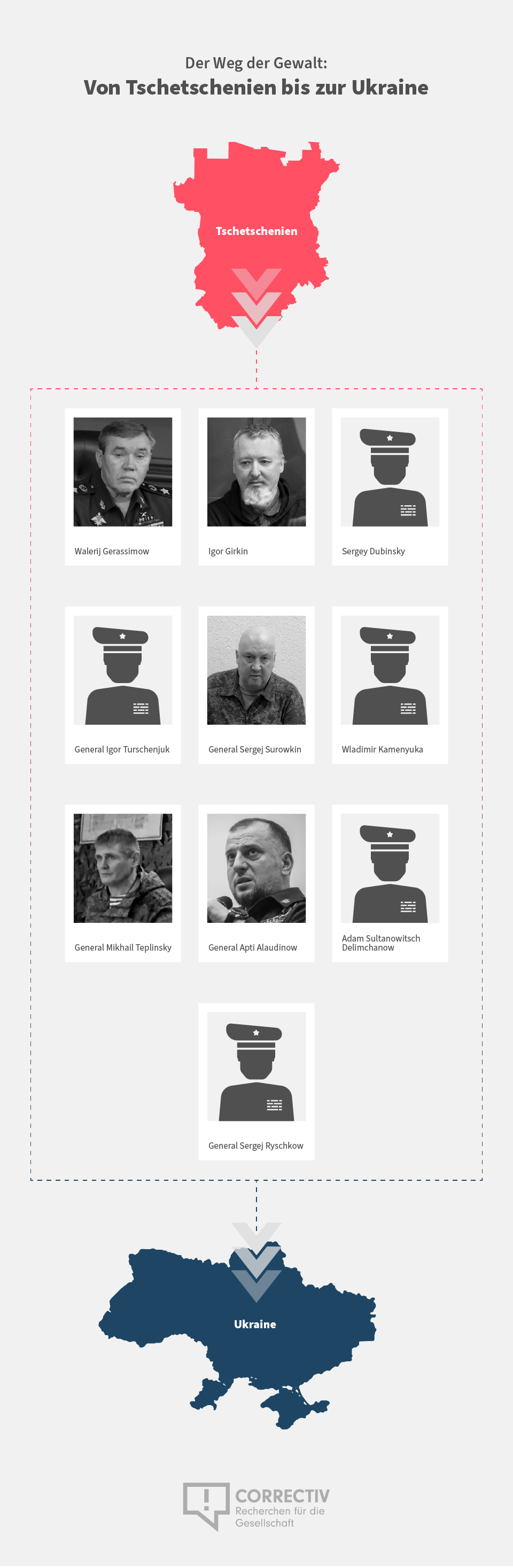

Tschetschenien: Die Kriegsverbrechen des neuen Russlands

Das russische Gewaltsystem lässt sich vom ukrainischen Butscha bis in die Tschetschenienkriege zurückverfolgen. Nur wenige Wochen nach dem Machtantritt von Wladimir Putin verübten russische Streitkräfte am 5. Februar 2000 das Massaker von Novye Aldy an tschetschenischen Zivilisten. Dabei starben 82 Menschen. Die Soldaten vergewaltigten und erschossen ihre Opfer und setzten Häuser in Brand.

Die Menschenrechtsorganisation Memorial, die zu den Ereignissen einen Bericht veröffentlichte, sah in den Taten „keine zufällige Episode oder traurige Ausnahme.“ Diesen Bericht der Grausamkeit hat CORRECTIV übersetzt und unter dem Titel „Die Säuberung“ veröffentlicht. Die Verbrechen seien „vielmehr eine natürliche Folge des Rechtsnihilismus, den die russischen Behörden während des ersten und zweiten bewaffneten Konfliktes in Tschetschenien bewusst an den Tag legten Internationale Menschenrechtsnormen wurden genauso missachtet wie das humanitäre Völkerrecht oder russische Gesetze“, heißt es in dem Buch.

Auch der heutige Generalstabschef der russischen Armee, Walerij Gerassimow, durchlief die Tschetschenienkriege. Nur wenige Wochen nach dem Massaker von Novye Aldy war er für die Erstürmung des Ortes Komsomolskoje mitverantwortlich, so Alexander Cherkasov von der Menschenrechtsorganisation Memorial, in deren Zusammenhang es Berichte über Menschenrechtsverletzungen und Hunderte Tote gibt. Gerassimow setzte seine Karriere unbehindert fort und ist seit Januar 2023 Oberbefehlshaber über die russischen Truppen im russischen Überfall auf die Ukraine.

Alexander Cherkasov von Memorial hat weitere Offiziere ausgemacht, die am Tschetschenienkrieg beteiligt waren und heute in der Ukraine kämpfen.

Igor Girkin, Kampfname Strelkow, war im zweiten Tschetschenienkrieg als Offizier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB und war von 1999 bis 2005 an zahlreichen Menschenrechtsverletzungen von Verschleppungen von Hunderten Personen beteiligt, viele von ihnen sind bis heute nicht mehr aufgetaucht. 2014 führte Strelkow den verdeckten Krieg im Donbass an. Das Gericht in den Niederlanden verurteilte ihn in Abwesenheit für den Abschuss des Linienfluges MH-17 zur lebenslanger Haft.

Sergey Dubinsky kämpfte von 1984 bis 1987 als Mitarbeiter des sowjetischen Militärgeheimdienstes, GRU, in Afghanistan. Im Tschetschenienkrieg koordinierte er ab 2002 die Verschleppung von Menschen aus dem Bezirk Schatoi, viele von ihnen sind seither verschwunden. Dann wurde er Kommandant von Chankala, dem Hauptstützpunkt der russischen Armee in Tschetschenien. Dort wurden Menschen illegal inhaftiert und erschossen. Seit 2014 kämpfte er als Stellvertreter von Igor Girlin, der unter dem Kampfnamen Girkin den verdeckten Krieg in der ostukrainischen Provinz Donezk entfachte. Das Gerichtsurteil von Den Haag erkannte ihn für schuldig, am Abschuss der MH17 beteiligt gewesen zu sein.

General Igor Turschenjuk war im Tschetschenienkrieg Kommandeur der 139. motorisierten Schützenbrigade, ihm wird die Beteiligung vom Verschwinden von sieben Zivilisten zur Last gelegt. Er nahm als ranghoher Offizier an der Annexion der Krim teil. Seit 2021 ist er Befehlshaber der Spezialeinheit Rosgvardia im Süden Russlands und koordiniert deren Einsatz in der Ukraine. Die Rosgvardia wird oft auch als Privatarmee Putins bezeichnet.

General Sergej Surowkin war 2004 Kommandeur einer Schützendivison in Tschetschenien, als Befehlshaber der russischen Verbände in Syrien war er von 2017 bis 2019 für das brutale militärische Vorgehen auf der Seite des syrischen Präsidenten Bashir Assad verantwortlich. Er erhielt den Beinamen Armageddon. Im Krieg gegen die Ukraine befehligte er erst die südlichen Streitkräfte, und bis Oktober 2022 befehligte die gesamte russische Armee im Krieg gegen die Ukraine. Unter seiner Führung baute die russische Armee die nach ihm benannte Surowka-Verteidigungslinie. Nach dem gescheiterten Putsch des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin verlor auch Surowkin seinen Posten.

Wladimir Kamenyuka nahm als Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU am zweiten Tschetschenienkrieg teil. Seine Einheit war an der Entführung und Ermordung von Zivilisten unweit des Dorfes Alleroy beteiligt, die russische Journalistin Anna Politkowskaja hatte darüber 2001 in der Novaja Gazeta geschrieben. Die russische Journalistin Politkowskaja wurde am Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putins am 7 Oktober 2006 in Moskau ermordet. Von 2022 bis 2023 nahm er als Stellvertreter der Söldnertruppe Wagner im Krieg gegen die Ukraine teil.

General Mikhail Teplinsky kämpfte als Offizier von 1994 bis 1995 im ersten und als Kommandeur eines Bataillons eines Fallschirmregiments im zweiten Tschetschenienkrieg ab 1999. Er soll in der Nähe des Dorfes Tevzeni eingesetzt worden sein, wo Igor Strelkow die Verschleppung von Zivilisten koordinierte. Er stieg dann zum Kommandeur der 76. Pskower Luftlandedivision auf, die im Krieg gegen die Ukraine seither für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird. Seit Oktober 2023 ist der Kommandeur der Dnjepr-Gruppe, die in den Regionen Cherson und Saporoschje zahlreiche Verbrechen begangen hat.

General Apti Alaudinow ist seit 2001 im tschetschenischen Innenministerium tätig. Er ist ein treuer Diener von Ramsan Kadyrow, der als Verbündeter Putins gilt und Tschetschenien mit Folter und Terror im Auftrag Moskau regiert. Seit 2022 leitet er die Achmat-Einheit im Krieg gegen die Ukraine.

Adam Sultanowitsch Delimchanow kämpfte im ersten Tschetschenienkrieg auf Seiten der Separatisten, dann wechselte er im zweiten Tschetschenienkrieg die Seiten und gilt als rechte Hand von Ramsan Kadyrow. Seit 2006 soll er, wie Memorial herausfand, an zahlreichen Attentaten von Kadyrwos Gegner in Russland, aber auch im Ausland beteiligt gewesen sein. Im Krieg gegen die Ukraine ist Delimachnow für den Einsatz der tschetschenien Kämpfer verantwortlich.

General Sergej Ryschkow, diente im zweiten Tschetschenienkrieg und ist, wie der Journalist Pavlo Solodovnyk ist dem Buch 2023 veröffentlichten Buch, der Kampf der Unbesiegten, für die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen durch die russischen Armeee in der Chernihiv Region im Osten der Ukraine verantwortlich, die von der ukrainischen Armee 2022 befreit wurde.

Die Dedowschtschina in der Armee, das Gefängnissystem und die straflosen Menschenrechtsverbrechen in den Tschetschenienkriegen bilden das System der Gewalt, gegen das sich die Ukraine seit zwei Jahren wehren muss.

Redaktion: Justus von Daniels

Infografik-Design: Ahmed Mounir

Design: Max Bornmann

Update 28.02.: General Apti Alaudinow ist im tschetschenischen, nicht im tschechischen Innenministerium tätig. Dabei handelte es sich um einen Rechtschreibfehler.