Die Professorin und der Spionagevorwurf

An der TU München forscht eine renommierte Professorin an sensiblen Satellitentechnologien. Vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum wurde sie kürzlich entlassen. Im Raum steht ein schwerer Vorwurf: Spionage für China.

Die Frau, die Anfang dieses Jahres vor dem Arbeitsgericht München stand, galt einmal als Star der deutschen Wissenschaft – gefeiert, ausgezeichnet, umworben. Die Forscherin Z. revolutionierte ein ganzes Fachgebiet, ihre Vorträge füllten Säle, sie erhielt Lob und die höchsten Preise. Sie zählte zu den meistzitierten Forschenden in Deutschland und machte als Top-Talent international von sich reden.

Aber ihr Arbeitsverhältnis mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) ging leise und fast unbemerkt zu Ende. Über die Gründe sprach niemand öffentlich. 2022 verlor Z. ihren prestigeträchtigen Job. Sie zog dagegen vor Gericht.

CORRECTIV-Recherchen decken jetzt auf, was sich hinter den Kulissen dieses Vorgangs abspielte: Es war der Verdacht auf Spionage, der zum Bruch des DLR mit der brillanten Forscherin aus China führte. Ein schwerwiegender Vorwurf, der ihre Karriere zerstören könnte, sollte er sich erhärten. Wie kommt das DLR dazu?

Über mehrere Monate sprach CORRECTIV mit Insidern am DLR und Mitarbeitenden an einem Lehrstuhl der Technischen Universität München (TUM), wo Z. weiterhin als Professorin tätig ist. Wir konnten zudem eine Vielzahl interner Dokumente einsehen. Die Forscherin möchte sich gegenüber CORRECTIV nicht zu den Anschuldigungen gegen sie äußern, wie sie über einen Anwalt mitteilen lässt.

Um ihre Position dennoch darzustellen, können wir uns für diesen Text nur auf ihre Argumentationslinie in einem Schreiben an das Arbeitsgericht beziehen: Z. dementiert und fühlt sich unter einen Generalverdacht gestellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich weder bestätigen noch ausräumen, ob Z. wirklich für China spionierte. Auch diese Recherche soll kein Urteil darüber fällen. Aber die Vorgänge um die Forscherin werfen unangenehme Fragen auf: Wie resilient sind deutsche Forschungseinrichtungen und Universitäten? Und wo stoßen deutsche Sicherheitsbehörden an ihre Grenzen?

Falls auch Sie an einer Forschungseinrichtung oder Universität arbeiten und Hinweise zu fragwürdigen Vorgängen haben, melden Sie sich gerne: Signal

Denn Z. pflegt, auch das zeigen unsere Recherchen, weitreichende Verbindungen in den chinesischen Verteidigungsapparat. In München orchestriert sie ein Netzwerk aus Doktoranden und Gastwissenschaftlern, die zuvor in China an militärnahen Einrichtungen tätig waren.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wissen aus München in Militärtechnologie in China floss. Mehrere der Einrichtungen, mit denen Z. für Forschungsarbeiten kooperierte, sind an Chinas berüchtigtem Satellitenprogramm beteiligt. Experten vermuten, dass mit dem Programm unter anderem Schiffsbewegungen auf dem chinesischen Meer beobachtet werden sollen – essentiell für den Territorialkonflikt um Taiwan.

Die CORRECTIV-Recherche ermöglicht seltene Einblicke in den oftmals komplizierten Umgang mit chinesischen Forschenden in der Bundesrepublik, die auch im Ausland ihren Beitrag leisten sollen: für die Pläne von Staatsoberhaupt Xi Jinping, seiner Kommunistischen Partei und der Volksbefreiungsarmee.

Diese Geschichte steht beispielhaft für ein Phänomen, auf das Deutschland noch keine Antwort gefunden hat. Sie beginnt am Flughafen von Xi’an, einer Millionenstadt in Nordwestchina.

Prolog: Der gestohlene Laptop

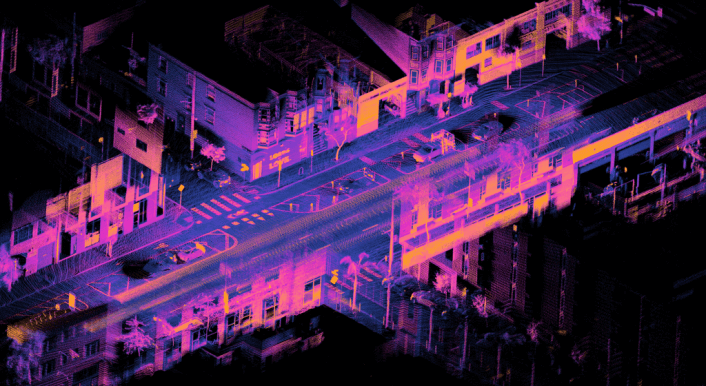

Es ist September 2014 und Z. will in Guangzhou an einem Workshop zur Nutzung von Sensordaten in der Erdbeobachtung teilnehmen. Das ist ihr Forschungsgebiet beim DLR. Die junge Forscherin interessiert sich dafür, wie sie zweidimensionale Satellitenbilder und Sensordaten kombinieren kann, um 3D-Modelle von Gebäuden zu generieren. Sie will damit das Wachstum von Städten und die Bebauungsdichte besser sichtbar machen.

Nach dem Workshop plant sie noch einen Urlaub von drei Tagen anzuhängen. So geht es aus einem Bericht hervor, den sie später ihrem Arbeitgeber zukommen lassen wird. Doch nach ihrer Ankunft gibt es erstmal kein Lebenszeichen der Forscherin.

In ihrem Bericht schreibt Z. später: „Nach Ankunft auf dem Flughafen Xi’an wurde mir am 6.9.2014 meine Arbeitstasche gestohlen mit Laptop, Handy, Bankkarten, Reisepass und deutscher Aufenthaltserlaubnis (…). Daher musste die Reise vollständig umgeplant werden.“ Z. habe sich anschließend in „täglichen Behördengängen“ darum gekümmert, wieder an einen Reisepass und ein Visum für Deutschland zu kommen. Sie reist dafür quer durchs Land, in ihre Heimatstadt Changsha und dann weiter bis nach Peking.

Rund 8.000 Kilometer entfernt, am Kölner Sitz des DLR, werden Z.’s Accounts zum betriebsinternen System gesperrt. Das DLR betreibt im Auftrag der Bundesregierung die deutsche Weltraumorganisation und ist damit das Pendant zur US-amerikanischen NASA.

Eine ganze Abteilung soll beim DLR Spionagefälle abwehren. Die Formulierung „Laptop gestohlen“ in Kombination mit einer Reise nach China versetzt das Team in Alarmbereitschaft: In der Geschichte gab und gibt es zahlreiche Fälle, in denen der angebliche Verlust eines Laptops oder das plötzliche Verschwinden sensibler Daten mit Spionage in Verbindung stehen.

Wie wir bei der Recherche vorgegangen sind

Zudem arbeiteten wir mit öffentlich zugänglichen Quellen, darunter Forschungsarbeiten, Patenten und chinesischen Handelsdaten. Unsere Recherche-Ergebnisse sprachen wir mit führenden Experten zu den Themen Spionage und illegitimer Wissensabfluss nach China durch. Die Forscherin Z., die TUM und die bayerische Staatskanzlei erhielten jeweils rund drei Wochen vor Veröffentlichung einen umfangreichen Fragenkatalog und die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Am 10. September 2014 schaltet sich Z.’s damaliger Chef beim DLR ein. In einer E-Mail fordert er die Entsperrung ihrer Accounts, damit sie wieder „arbeitsfähig“ wird. Telefonisch habe er von Z. erfahren, dass der Verlust ihres Rucksacks „beim Einpacken des Gepäcks außerhalb des Flughafens Xi‘an bemerkt“ worden sei. Auf dem Laptop habe sich „das übliche Office-Material, Powerpoints zu Vorträgen und Vorlesungen, ein paar unkritische Protokolle und wenige, aber bereits verarbeitete Satelliten-Daten“ befunden. Z.’s Chef scheint es auch wichtig zu betonen, dass sie „auf keinem der Gebiete, die einer Exportkontrolle unterliegen“, arbeite.

Es folgt ein tagelanger Mailwechsel mit Verantwortlichen am DLR. Am 23. September 2014 fliegt Z. von Peking aus zurück nach Deutschland. Dort gehen das Leben und die Arbeit weiter, ihre Accounts werden offensichtlich wieder freigeschaltet. Das Rätsel um den gestohlenen Laptop bleibt ungelöst. Bis heute ist offen, in welche Hände er ging.

Zum damaligen Zeitpunkt ahnt beim DLR noch niemand, dass die Sache mit dem Laptop nur der Beginn einer langen Kette aus ominösen Vorfällen rund um die junge Wissenschaftlerin sein wird. Verantwortliche in der Forschungseinrichtung werden sich in den folgenden Jahren intensiv mit ihrer Biografie und ihrem Umfeld befassen.

2022 werden sie eine folgenschwere Entscheidung treffen: Sie entlassen Z. und erteilen ihr Hausverbot.

Kapitel 1: „Dringender Verdacht der Wissenschaftsspionage“

Z. wehrt sich gegen ihre Kündigung am DLR. Sie zieht vor das Münchner Arbeitsgericht. Die Auseinandersetzungen zwischen der Forschungseinrichtung und Z. werden sich fast drei Jahre lang ziehen, durchlaufen mehrere Wendungen und werden im Februar 2025 mit einem Vergleich enden.

Laut offizieller Sprachregelung verließ Z. das DLR, um sich auf ihre Tätigkeiten an der TUM zu konzentrieren. Man habe sich „vertrauensvoll und im gegenseitigen Einvernehmen“ getrennt.

Ein Schriftsatz des DLR an den Betriebsrat dagegen beschreibt eine andere, brisantere Version: „Es besteht der dringende Verdacht, dass Frau Prof. Dr. Z. ihre Tätigkeit im DLR gezielt ausgenutzt und Aktivitäten entfaltet hat, um – dies teilweise auch in kollusivem Zusammenwirken mit anderen Personen – betriebsinterne Informationen auszuspähen und diese Informationen an unbefugte Dritte, möglicherweise auch an ausländische Geheimdienste, weiterzugeben.“

Das Dokument nennt ein „Gesamtbild“, das den „dringenden Verdacht der Wissenschaftsspionage“ nahelege, möglicherweise „auch in kollaborativer Zusammenarbeit mit ihrem Netzwerk“. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass unter Z.’s Verantwortung sicherheitsrelevantes Wissen an Unbefugte abfloss. Ein Sprecher des DLR möchte sich dazu gegenüber CORRECTIV nicht äußern, es handele sich um „interne Personalangelegenheiten“.

Z. dementierte die Vorwürfe im Verfahren vor dem Arbeitsgericht vehement: Das DLR habe „kein einziges überzeugendes Indiz für einen Spionageverdacht aufgeführt“. Sie arbeitete seit 2011 bei der Einrichtung, zuletzt mit sieben Wochenstunden. An der TUM ist sie weiterhin als Professorin tätig und leitet dort den Lehrstuhl für Datenwissenschaft in der Erdbeobachtung.

Befragt zu den Vorwürfen des DLR gegen Z. und mögliche Konsequenzen daraus sagt ein Sprecher der TUM, die Universität verlasse sich „auf die dafür rechtsstaatlich zuständigen Behörden“. Über etwaige strafrechtliche Ermittlungen habe die TUM keine Kenntnis.

Für die Bewertung des Falles sind die Details entscheidend: Der Spionagevorwurf gegen Z. wurde vom DLR lediglich in einem arbeitsrechtlichen Verfahren als Begründung für eine fristlose Kündigung vorgebracht. Er ist damit bislang weder bestätigt – noch widerlegt. Spionage ist ein strafrechtliches Delikt. Und Z. wurde strafrechtlich bisher weder angeklagt noch verurteilt.

Die Forscherin verantwortet in München mit Millionen geförderte Projekte im Bereich der Fernerkundung in Kombination mit KI- oder Social-Media-Daten. Sie entwickelt hochkomplexe Algorithmen, um Geoinformationen aus Satellitenbildern zu gewinnen. So lassen sich etwa Städte kartieren oder Naturkatastrophen erfassen.

Ihre Forschung, so bewirbt sie Z. 2019 in einem Ted-Talk, diene dem „sozialen Gut“. Überhaupt klingt ihre Lebensgeschichte geradezu märchenhaft.

Kapitel 2: Eine unwiderstehliche Erfolgsstory

Schon als Kind ist Z. fasziniert vom All, vor allem von dem berühmten, sogenannten Blue Marble Photo („Blaue Murmel”) von der Erde, das die Apollo-17-Besatzung 1972 aufgenommen hatte. Das erzählt sie 2020 in einem Interview für das Magazin der Helmholtz-Gemeinschaft über sich.

Als kleines Mädchen habe sie gemeinsam mit ihrem Vater, einem Lehrer, schwierige Mathefragen gelöst. Später, als junge Forscherin, arbeitete sie zunächst in ihrem Heimatland China, später in Italien und Japan. Ihren Master macht sie an der TU München, ab 2011 leitet sie daneben Projekte am DLR.

Im Jahr 2015 wird sie zur Professorin an der TU in München, als eine der damals jüngsten Forscherinnen jemals in Deutschland. Ab 2018 leitet sie gleichzeitig eine Abteilung beim DLR, es ist eine sogenanntes „joint professorship“. Eine Position, von der viele Forscherinnen und Forscher nur träumen dürften: Das DLR mit Hauptsitz in Köln auf der einen Seite arbeitet im Auftrag der Bundesregierung. Die TU München auf der anderen Seite gehört zu den elf deutschen Exzellenzuniversitäten, die beispielhaft für Spitzenforschung im Land stehen. Höher hinaus geht nicht.

Auch inhaltlich gilt Z.’s Arbeit als wegweisend. Eine ihrer Forschungsgruppen leitet ein gemeinsames Prestigeprojekt von DLR und TUM, gefördert vom Bundesforschungsministerium. Es ist ein Zukunftslabor, das „AI4EO“ erforschen soll: die Kombination von KI und Erdbeobachtung, konkret: die algorithmusgestützte Analyse von Satellitenbildern.

Die Forschungsergebnisse würden „für viele wissenschaftliche, behördliche und planerische Aufgaben von unschätzbarem Wert sein“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Deutschland solle mit diesem Projekt die „Pole-Position“ im Rennen um diese Technologie einnehmen.

In einem weiteren geförderten Projekt erforschte Z., inwiefern auch Social-Media-Beiträge in die Erdbeobachtung einfließen können. Und liefert imposante Ergebnisse. Ihre Algorithmen helfen zum Beispiel zu bestimmen, ob es sich bei Gebäuden um Wohn- oder Bürohäuser handelt. In dem Interview mit dem Helmholtz-Magazin sagt sie: „Wir wissen beispielsweise, dass in einem Wohngebäude morgens und abends viele Tweets versendet werden, in einem Bürogebäude hingegen vor allem tagsüber.“

Für die TU München erweist sich Z. als Goldgriff: So treibt sie laut einer mit ihr vertrauten Person am Lehrstuhl Millionen an Drittmitteln ein – Fördergelder, die der Universität zugutekommen. Ihre Arbeit wird vielfach und hochkarätig ausgezeichnet, unter anderem von der Leopoldina, der ältesten naturforschenden Akademie der Welt.

Sie verkörpert unermüdliche Arbeit und gesellschaftlichen Fortschritt in allen Belangen: Bei der Preisverleihung des „Helene-Lange-Preis für herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen“ in Oldenburg sagt Z., sie wolle junge Frauen ermutigen, ihre Chancen in der Wissenschaft zu ergreifen.

Es ist eine Erzählung wie aus dem Bilderbuch. Und vermutlich wäre Z.’s Person öffentlich nie kritisch hinterfragt worden, wäre sie nicht im Sommer 2022 beim DLR entlassen worden.

An der TUM, wo sie weiterhin als Professorin beschäftigt ist, sind die genauen Hintergründe zunächst nicht bekannt. An ihrem Lehrstuhl jedoch werden einige der rund 40 Angestellten hellhörig. Unter den Mitarbeitenden kursieren Gerüchte über angebliche Auffälligkeiten an den von Z. verantworteten Servern.

Es ist die Zeit kurz nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Experten gehen davon aus, dass China in naher Zukunft Taiwan angreifen könnte. Im Licht der weltpolitischen Gefahren stehen Forschungskooperationen mit China in der Kritik wie nie zuvor. CORRECTIV veröffentlicht seit 2022 mehrere Recherchen, die zeigen, wie der chinesische Staatsapparat Forschungsergebnisse aus internationalen Kooperationen systematisch zum Ausbau militärischer Technologien verwendet. Das ist seit Jahren Staatsdoktrin in China und nennt sich „militärisch-zivile Fusion“.

Vor gut einem Jahr meldet sich eine Person aus Z.’s direktem Arbeitsumfeld bei der TUM mit einem ersten Hinweis bei CORRECTIV. Sie fragt sich, ob ihre Forschung am Lehrstuhl in die Hände des chinesischen Militärs fallen könnte.

Ihre Chefin, Z., habe eine einschlägige Vergangenheit und umgebe sich seit Jahren mit Doktoranden und Gastwissenschaftlern aus militärnahen Einrichtungen in China. Aber so richtig einordnen kann sie all das nicht.

Z.’s Biographie ist beachtlich. Doch ihr offizieller Lebenslauf der TUM gibt nicht preis, wo sie ihren Bachelor machte: Sie lernte ihr Forschungshandwerk an der National University of Defence Technology (NUDT) in Changsha – Chinas wichtigster Militäreinrichtung. Sie untersteht direkt der Zentralen Militärkommission, dem höchsten militärischen Führungsorgan der Volksrepublik.

Das DLR bezieht sich in seiner Begründung des Spionagevorwurfs unter anderem auch auf diese Intransparenz.

Kapitel 3: Kompromittierte Server, Abhöraktionen und ein zweifelhaftes Netzwerk

Der Schriftsatz des DLR an den Betriebsrat, der CORRECTIV vorliegt, ist auf August 2023 datiert und begründet die Spionagevorwürfe gegen Z. auf über 20 Seiten im Detail. Der gestohlene Laptop, die militärische Vergangenheit und eine Fülle weiterer Indizien stehen im Raum.

Z. sagte vor dem Arbeitsgericht, die Vorfälle seien entweder „falsch dargestellt, konstruiert oder in ihrer Gefährlichkeit weit übertrieben“. So sei nicht verständlich, warum das DLR den Zwischenfall mit dem Laptop „auf einmal neu bewertet und hervorholt“. Ihre Vergangenheit an der NUDT habe sie 2011 bei ihrer Bewerbung offengelegt, zudem sei es „nicht unüblich“, einen Bachelorabschluss in kurz gehaltenen Lebensläufen nicht zu erwähnen.

Es ist möglich, dass das DLR sich einer ungeliebten Mitarbeiterin entledigen wollte – und deswegen Vorkommnisse in einen Zusammenhang brachte, die Z. in ein zweifelhaftes Licht rücken. Wir beschreiben sie im Folgenden dennoch, um ein vollständiges Bild zu ermöglichen.

In der Gesamtschau wirft das DLR Z. vor, sie habe während der Arbeit dort gezielt versucht, sich Zugang zu hochsensiblen Bereichen und Daten zu verschaffen. Auch habe sie einen Server nicht ordnungsgemäß gesichert und damit Unbefugten Zugang zu sensiblen Satellitendaten ermöglicht.

Laut dem DLR begann das 2017: Z. habe als Anerkennung für einen ihrer Preise eine Zugriffs-Lizenz auf Daten des sogenannten TerraSAR-X-Satelliten angefordert – und erhalten. Zu der Zeit waren diese Daten laut Insidern am DLR nicht öffentlich zugänglich und als hochsensibel eingestuft: Das Forschungseinrichtung entwickelte den Flugkörper gemeinsam mit Airbus Defence and Space, einer Rüstungssparte des deutschen Luftfahrtunternehmens.

Das DLR hebt neben einigen zivilen Anwendungsbereichen auch Möglichkeiten für „Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen“ der Daten hervor: etwa „effektive Einsatzplanung“, eine „verbesserte Überwachung von Grenzen“, das „Aufdecken von Routen (Veränderungen) und sich bewegenden Objekten“.

Das Verbreiten der Daten könne „außen- und sicherheitspolitische Interessen gefährden, so etwa bei Satellitenaufnahmen von Gebieten, in denen sich die Bundeswehr im Auslandseinsatz befindet“.

Z. habe bei der entsprechenden Lizenz drei weitere Personen als Nutzer angegeben, darunter ihren Ehemann und den Gastwissenschaftler W., beide ebenfalls aus China und an Z.’s Lehrstuhl beschäftigt. Sie werden später noch wichtig werden.

In der Folgezeit sei eine „überaus große Menge an Daten“ des Satelliten an einen Server unter Z.’s Verantwortung übertragen worden. Offenbar gab es eine „dauerhafte Streaming-Verbindung“ zwischen diesem Server an der TUM auf der einen und dem DLR auf der anderen Seite. Grundsätzlich sei das zwar zulässig gewesen. Später habe die Spionageabwehr des DLR aber festgestellt, dass der Server nicht ausreichend gesichert war. So sei dieser nicht durch „die Firewall der TUM“ geschützt gewesen, sondern von überall im Internet zugänglich. Der TUM-Sprecher sagt dazu gegenüber CORRECTIV: Der Server sei gesichert gewesen, nur eben „durch eine eigene Firewall“ – und zwar deshalb, damit vom DLR aus darauf zugegriffen werden konnte.

Die Bewertungen des Sachverhalts durch das DLR auf der einen und der Forscherin auf der anderen Seite klaffen weit auseinander. Das DLR spricht von einem „verantwortungslosen Umgang mit hochsensiblen Satellitendaten, die jederzeit für militärische Zwecke genutzt werden (…) können“. Z. stellt die sicherheitspolitische Relevanz der Daten in Frage. Schließlich würden die Lizenzanträge für ihre Verwendung in hoher Zahl bewilligt, so auch für Forschende und Institutionen in China.

Im Mai 2022 sei es laut DLR zu einem Hacker-Angriff auf den Server gekommen. Es sei darauf sogenanntes Bitcoin-Mining betrieben worden. Hierbei generieren Cyberkriminelle illegal Kryptowährungen auf fremden Servern oder Computern. Das DLR schließt daraus, dass „unbefugte Dritte“ damit Zugriff auf sämtliche Daten hatten – darunter auch die genannten sensiblen Satellitendaten.

Z. habe das DLR nicht über diesen Vorfall informiert, obwohl das ihre Pflicht gewesen wäre. Die Einrichtung habe den Fall so nicht unmittelbar an Behörden melden können.

Vielleicht handelte Z. lediglich nachlässig. Das DLR aber impliziert Vorsatz: Es sei ein „aus Sicht des Arbeitgebers weiteres Indiz für den (…) Verdacht auf Spionage“. Laut Z. habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Daten bestanden. Der letzte Datentransfer vor dem Angriff habe bereits ein Jahr zurück gelegen. Der TUM-Sprecher sagt, der Server sei nach einer Warnung sofort abgeschaltet worden. Und: Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich keine sensiblen Informationen auf dem Server befunden. Ein illegaler Datenabfluss habe nicht festgestellt werden können.

IT-Beauftragter am Lehrstuhl der TUM und damit verantwortlich für den Server sei der Gastwissenschaftler W. gewesen. „Ausgerechnet“, schreibt das DLR. Denn W. wurde 2023 ebenfalls beim DLR entlassen – weil er heimliche Tonbandaufnahmen mit seinem Handy gemacht habe, „möglicherweise zur Weiterleitung an unbefugte Dritte“. An Z.’s Lehrstuhl der TUM durfte er weiterhin arbeiten. Laut Z. sei die Aufnahme durch ein „technisches Versehen entstanden“. An der TUM habe er sich nichts zuschulden kommen lassen, also gebe es dort „keine Handhabe gegen ihn“.

Es ist nicht das erste Mal, dass Z. mit zweifelhaften Personalentscheidungen auffällt.

Mehrfach stellte sie Personen von militärnahen Einrichtungen aus China ein und umging dafür teils Sicherheitsüberprüfungen des DLR. Ein solcher Fall führte laut dem Schriftsatz des DLR an den Betriebsrat ursprünglich zur Kündigung im Jahr 2022: So habe Z. mehrfach versucht, einen Doktoranden trotz der Ablehnung des DLR weiterhin mit Geldern der Forschungseinrichtung zu finanzieren. Z. dazu: Es habe „nie konkrete oder individuelle Sicherheitsbedenken“ gegen den Forscher gegeben. Es handele sich demnach auch hier um einen Generalverdacht.

Mindestens zwei weitere Forscher wurden bei der geheimdienstlichen und exportkontrollrechtlichen Sicherheitsprüfung des DLR als nicht vertrauenswürdig eingestuft und abgelehnt. Das zeigen interne Dokumente, die CORRECTIV vorliegen. Z. stellte sie daraufhin offenbar an ihrem Lehrstuhl an der TUM an – wodurch die Personen über gemeinsame Projekte dann doch teils Zugang zum DLR erhielten.

Diese Forscher kamen mit einem Stipendium des „China Scholarship Council“ (CSC) nach Deutschland. CORRECTIV berichtete 2023 über das Programm; Studierende müssen dafür Knebelverträge unterschreiben, die sie zur Treue gegenüber der Kommunistischen Partei verpflichten. Die Universität Nürnberg hat das Programm als erste deutsche Forschungseinrichtung nach der CORRECTIV-Veröffentlichung ausgesetzt.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt auf seiner Webseite offen, das CSC-Programm diene dazu „Wissen aus der deutschen Forschungslandschaft abzuziehen“. Beim DLR scheint man diese Einschätzung bei der Sicherheitsüberprüfung neuen Personals zu berücksichtigen.

An der TUM jedoch entscheiden die Inhaberinnen und Inhaber eines Lehrstuhls offenbar allein über Einstellungen; eine Exportkontrolle durch Fachleute scheint nicht stattzufinden. Deren Aufgabe wäre eigentlich, zu Risiken von Wissensabfluss zu beraten. Aktuell beschäftigt Z. an ihrem Lehrstuhl der TUM mindestens 22 Menschen aus China, mindestens vier sind mit einem CSC-Stipendium dort.

Der Sprecher der TUM sagt dazu, dass Bewerberinnen und Bewerber vor jeder Einstellung auf „Verfassungstreue“ überprüft würden. Aber: „Ein CSC-Stipendium ist in Deutschland kein rechtliches Ausschlusskriterium für die Beschäftigung an einer Hochschule.“ Z. selbst äußerte sich weder zur Einstellung der weiteren vom DLR abgelehnten Bewerbern an der TUM, noch zu den CSC-Studierenden an ihrem Lehrstuhl.

Es sind Vorgänge wie diese, die in Z.’s Arbeitsumfeld beim DLR und der TUM den Verdacht nähren, in einen Spionagefall verwickelt zu sein. Wer mit Personen spricht, die mit dem Fall am DLR und der TUM vertraut sind, erfährt von weiteren kuriosen Vorfällen, die sich rund um Z. zugetragen haben sollen.

Auffallend sei etwa ihr Interesse im Bereich Quantencomputer, was originär nicht zu ihrem Forschungsbereich gehöre. Z. habe 2021, unter Missachtung der am DLR geltenden Richtlinien, eine Mitgliedschaft im Verein „Quantum Industry Computing“ beantragt und sich dort als „Hauptansprechpartnerin“ des DLR eingetragen. Auch soll sie „vehement“ versucht haben, an DLR-Terminen auf Leitungsebene im Quantenbereich teilzunehmen. „Eigentlich sollte sie aus dem Bereich draußen bleiben“, sagt eine Person aus ihrem Arbeitsumfeld.

Z. räumt vor Gericht zwar ein, dass die DLR-Richtlinien und die internen Unterschriftenregelungen zum Vereinsbeitritt nicht von ihr eingehalten wurden. Sie sei allerdings durch ihren direkten Vorgesetzten „angewiesen“ worden, die Unterschrift zu leisten und als „Strohfrau“ zu fungieren. Den Vorwurf, dass sie an mehreren Terminen auf Leitungsebene zum Thema teilnehmen wollte, weist Z. als „vage Andeutung“ zurück.

Kapitel 4: Kontakte zum chinesischen Militär

Das DLR brachte einige der Anschuldigungen gegen Z. nach CORRECTIV-Informationen vor dem Arbeitsgericht München vor, um die Kündigung zu begründen. Aber die Aufklärung von Spionageverdachtsfällen gehört nicht zu den Aufgaben von Arbeitsgerichten. In der Regel ist dafür der Generalbundesanwalt zuständig, der selbst Ermittlungen einleitet oder den Fall an die zuständige Staatsanwaltschaft weiterleitet.

Nach CORRECTIV-Informationen wurde im Fall Z. bislang nicht strafrechtlich ermittelt. Sicherheitsbehörden beschäftigten sich jedoch mit den Vorgängen: CORRECTIV führte dazu mit Vertretern mehrerer deutscher Behörden Hintergrundgespräche. Aus ihnen darf nicht zitiert werden.

Diese Gespräche lassen sich am besten so beschreiben: Der Fall ist bekannt, es werden vielsagende Blicke ausgetauscht, und ja, die Sache rund um die militärische Vergangenheit und die CSC-Studierenden sei besorgniserregend. Aber ein entscheidender Nachweis für eine geheimdienstliche Agententätigkeit nach Paragraf 99 des Strafgesetzbuches habe bisher nicht erbracht werden können.

Die Behörden finden den Fall also auffällig, bewerteten Z. aber bisher nicht als Spionin. Möglicherweise liegt auch ein legaler Wissenstransfer vor: Spionage im juristischen Sinne ist schwer nachzuweisen, insbesondere wenn chinesische Geheimdienste beteiligt sein könnten. Die Grenzen zwischen staatlichen Stellen und der Wissens- und Zivilgesellschaft in China sind unscharf, weshalb der Spionagebegriff – also Handlungen für einen Geheimdienst einer fremden Macht – nach westlicher Lesart nicht unbedingt erfüllt ist.

Eine sogenannte „plausible deniability“, zu deutsch „glaubhafte Abstreitbarkeit“, sei bei den weitreichenden chinesischen Bestrebungen für Technologie-Transfer fest mit eingeplant, sagen Experten. Es ist in dieser undurchsichtigen Lage kaum möglich, nachzuvollziehen, wo legitimer Wissenstransfer aufhört, ab wann er rechtswidrig ist, und wo Wissenschaftsspionage beginnt.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt dazu auf seiner Webseite: „Der chinesische Staat nutzt gezielt rechtliche Grauzonen, ein mangelndes Risikobewusstsein sowie die in Deutschland verfassungsrechtlich garantierte akademische Freiheit aus.“

Problematisch wird die Wanderung von technologischem Wissen immer dann, wenn am Ende der Kette das Militär stehen könnte. Man spricht dann von sogenannten „Dual-Use“-Fällen, weil sie sowohl zivilen als auch militärischen Nutzen haben können.

Z.’s Arbeit in München scheint darunter zu fallen. Da ist etwa eine Studie, bei der Z. im Jahr 2020 Daten aus ihrem Social-Media-Projekt gemeinsam mit einem Forscher der chinesischen Volksbefreiungsarmee analysiert. Eine Kooperation, die es so laut TUM heute nicht mehr geben dürfte: „Seit 2024 verfolgt die TUM die Leitlinie, keine Forschungsprojekte und Partnerschaften mit militärnahen Universitäten aus China einzugehen.“

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass Z. bis 2024 bei mindestens 15 Arbeiten mit Forschern der sogenannten „Seven Sons of Defence“ zusammen arbeitete – sieben chinesischen Universitäten, die laut dem australischen Think-Tank ASPI tief mit der Militär- und Rüstungsindustrie verbunden sind. US-amerikanische Behörden setzten einige dieser Einrichtungen auf die sogenannte „Entity List“, die Unternehmen und Organisationen aufführt, welche eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellten. Deutschland scheint da sorgloser.

Z. arbeitete auch mit Forschern der Wuhan Universität zusammen, die laut Experten geradezu beispielhaft für die Verschmelzung zwischen zivilen und militärischen Anwendungen an chinesischen Forschungseinrichtungen steht.

Sie untersteht der chinesischen Behörde für Wehrtechnik, betreibt mehrere militärische Labore und spielt eine Schlüsselrolle in Chinas berüchtigtem Satellitenprogramm. Laut Experten sollen damit unter anderem Schiffsbewegungen auf dem chinesischen Meer observiert werden.

Mit Wissenschaftlern der Uni in Wuhan forschte Z. bis mindestens 2023 an Deep-Learning-Algorithmen und Radarsystemen für Satelliten. In den Arbeiten geht es zum Beispiel darum, wie auch durch die Wolkendecke hochaufgelöste Bilder der Erdoberfläche angefertigt werden können. Für die militärische Aufklärung ist das unabdingbare Technologie. Sie kommt etwa beim Gaofen-Satelliten zum Einsatz, der in Wuhan mitentwickelt wird.

Die chinesischen Satellitenprogramme Gaofen und Beidou

Das chinesische Satellitenprogramm Gaofen ist nicht nur ein zivil genutztes Erdbeobachtungssystem, sondern hat auch militärische Relevanz.

Hochauflösende Satellitenbilder, die ursprünglich für Umweltüberwachung und Katastrophenhilfe vorgesehen waren, könnten auch für militärische Zwecke wie Zielerkennung und Aufklärung genutzt werden. Das Gaofen-System wird etwa eingesetzt, um die maritime Umgebung, Inseln, Riffe, Schiffe und Ölplattformen zu überwachen; insbesondere im umstrittenen südchinesischen Meer, wo China seine territorialen Ansprüche geltend macht.

Der Beidou-Satellit, den ebenfalls Forscher der Uni in Wuhan mitentwickeln, erlaubt zivile Anwendung, aber explizit auch militärische. Bisher erhielten die Armeen Chinas, Pakistans, Saudi-Arabiens und Russlands Zugang zu den militärischen Daten des Satelliten.

Der TUM-Sprecher sagt, es handele sich bei Z.’s Arbeit um „Grundlagenforschung“ – ein Argument, das CORRECTIV seit Jahren immer wieder begegnet und womit eine Diskussion um militärische Nutzbarkeit von Forschung gut abmoderiert werden kann. Weiterhin handele es sich laut TUM um öffentliche Arbeiten.

Dass Z.’s Wissen von München aus jedoch – direkt oder indirekt – in die Entwicklung möglicher Überwachungssatelliten floss, kann aufgrund der militärisch-zivilen Fusionsstrategie des chinesischen Regimes nicht ausgeschlossen werden.

Zudem sind veröffentlichte Forschungsarbeiten laut Experten wie Alex Joske nur die Spitze des Eisbergs: Wichtiger sind die Beziehungen, die Einblicke in universitäre Infrastrukturen und Forschungsaufbauten gewähren.

Joske ist der weltweit führende Experte im Bereich Technologie-Transfer und möglichem Wissensabfluss zum chinesischen Militär. Für das ASPI veröffentlichte er bis 2020 mehrere Standardwerke zum Thema. Er berät seither Regierungen und Wissenschaftseinrichtungen. Im Jahr 2022 erschien sein Buch „Spies and Lies: How China’s Greatest Covert Operations Fooled the World“.

„Viele chinesische Universitäten und alle chinesischen Militäruniversitäten arbeiten nicht nach den gleichen Standards und dem gleichen Prinzip der Offenheit wie westliche Universitäten. Sie sind dazu da, Chinas nationale Macht und sein Militär zu stärken“, sagte Joske 2022 gegenüber CORRECTIV. „Und Universitäten, die mit dem chinesischen Militär zusammenarbeiten, haben sich, ob sie wollen oder nicht, auf dieses Spiel eingelassen.“

Im Gespräch mit CORRECTIV nennt Joske die aktuelle Recherche „besorgniserregend“. Besonders alarmierend sei, dass die Forscherin ihre militärische Vergangenheit vertuscht habe und ein Netzwerk aus chinesischen Studierenden von militärnahen Einrichtungen am Münchner Lehrstuhl installierte.

Wir haben die Forscherin Z. zu ihren Beweggründen der Forschungskooperationen mit den militärischen und militärnahen Einrichtungen in China sowie ihrem Netzwerk befragt, erhielten darauf jedoch keine Antworten.

Die Grenzen zwischen der zivilen und militärischen Nutzung von Forschung verschwimmen in China immer mehr. Das chinesische Regime unter Xi Jinping und der Kommunistischen Partei (KPCh) macht aus diesem Vorgehen kein Geheimnis: Es ist Teil einer offiziellen, lang angelegten Strategie.

Die politische Führung Chinas verfolgt seit Jahren das Ziel, Wissen und Technologie auch für den Rüstungssektor zu nutzen. Wie eine rote Linie zieht es sich durch etliche Strategiepläne, Reden und Artikel der vergangenen Jahre.

In China ist zudem gesetzlich vorgeschrieben, dass chinesische Forschende sich dem Willen der KPCh beugen müssen. Aus dem entsprechenden Gesetz geht auch hervor, dass die Zentrale Militärkommission eine systematisierte Militarisierung von Forschungsergebnissen steuern soll.

Um den Umgang mit deutsch-chinesischen Forschungskooperationen wird hart gerungen. Die China-Strategie, welche die Bundesregierung 2023 veröffentlichte, steht diesbezüglich in der Kritik. Sie sei zu vage, zu inkonsequent oder zu wenig an der sicherheitspolitischen Wirklichkeit orientiert. Gleichzeitig gibt es Bedenken, dass überzogene Einschränkungen die Forschungsfreiheit gefährden oder wichtige wissenschaftliche Fortschritte ausbremsen könnten.

Experten fordern die Bundesregierung seit Jahren zum Handeln auf. Sie schlagen etwa zentrale Register vor, auf denen zum einen Risikoeinrichtungen in China verzeichnet sind und zum anderen risikoreiche Forschungsgebiete, zu denen es keine Kooperationen geben sollte. Bislang gehen die Bestrebungen der Bundesregierung aber kaum über Lippenbekenntnisse hinaus.

Motivation der Forscherin bleibt bis auf weiteres ein Rätsel

Wie riskant die Zusammenarbeit mit chinesischen Einrichtungen ist, zeigte die Festnahme dreier Deutscher Anfang 2024, die sich mutmaßlich der Spionage für China schuldig machten. Das Mittel ihrer Wahl, um an technologisches Wissen zu gelangen: gezielte Forschungskooperationen, die sie mittels Strohfirmen angeleiert haben sollen.

Zurück zu der früheren Star-Wissenschaftlerin. Abgesehen von ihren Verbindungen zum chinesischen Verteidigungsapparat ist aktuell völlig unklar, ob Z. jemals Kontakte zu chinesischen Geheimdiensten hatte – oder ob sie anderweitig zu Handlungen angeleitet oder gedrängt wurde. Sie selbst sagt, sie habe an der militärischen Uni lediglich einen zivilen Studiengang belegt und sei kein Mitglied der Kommunistischen Partei.

Sowohl das Präsidium der Münchner Uni als auch die bayerische Staatskanzlei sollen nach CORRECTIV-Informationen vom DLR zwar über den schwerwiegenden Vorwurf der Spionage gegen Z. informiert worden sein. Konsequenzen zogen sie aber offensichtlich nicht.

Gegenüber CORRECTIV antwortete der TUM-Sprecher nicht auf Fragen zum konkreten Vorgehen im Fall Z. Ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums verweist wiederum auf die Zuständigkeit der Hochschule: Es liege in ihrem Ermessen, „zu prüfen, ob die Personen, die sie einstellen, mit sicherheitsrelevanten Fragen befasst sind, und gegebenenfalls entsprechende Vorkehrungen zu treffen.“

Es ist eine heikle Gemengelage. Harte Spionagevorwürfe auf der einen, militärisch nutzbare Forschung auf der anderen Seite. Z. wollte sich uns gegenüber nicht äußern. Daher konnten wir die Motivation für all ihre Entscheidungen nicht erfahren, die in der Gesamtschau Fragen aufwerfen. Vor allem ihre Untergebenen und die mit dem Fall Vertrauten am DLR und der TUM werden nicht schlau aus den Vorgängen rund um die Forscherin.

Denn es geht in ihrem Fall nicht nur um die Anschuldigung der Spionage. Weitere, auffällige Details kommen hinzu. Darunter, dass Z. in China neben ihrer Tätigkeit an der TU wirtschaftlich aktiv ist.

Für Stirnrunzeln sorgt am Lehrstuhl der TUM etwa Z.’s Beteiligung an einem staatsnahen Firmennetzwerk in China. Auch ihr Ehemann ist darin verwickelt. Es geht um KI-Anwendungen in der Medizin. Eigentlich nicht ihr Fachgebiet. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Z.’s Deep-Learning-Algorithmen auch für die Analyse von Ultraschallbildern genutzt werden können. Diese mutmaßliche Zweitverwertung von Z.’s Forschung – unter anderem mittels Patenten – bringt in China offensichtlich Millionen ein. Medizinische Anwendungen seien in München nie thematisiert worden, sagt eine Person aus dem Lehrstuhl.

2019 wurde deutlich, dass es der Forscherin bei ihrer Beschäftigung in Deutschland zumindest nicht um Geld gehen kann. Mit einem Konkurrenzangebot einer privaten Firma in China, die ihr umgerechnet rund 390 Tausend Euro jährlich bot, wollte sie damals ihre Position und ihr Gehalt neu verhandeln. Das sei mehr als das Dreifache dessen gewesen, was das DLR ihr hätte zahlen können. Z. hielt dennoch an ihrem Arbeitsverhältnis beim DLR fest.

Zu ihren Tätigkeiten in China und zu ihrem lukrativen Angebot äußerte sich die Forscherin auf unsere Anfrage nicht. Es könnte sich dabei um zufällige Begebenheiten handeln, nicht mehr als weitere Auffälligkeiten.

Doch an Zufälle glaubt zumindest beim DLR niemand mehr.

Rückblickend betrachtet, so meint eine mit dem Fall vertraute Person dort, passt das Ereignis ins Gesamtbild einer Wissenschaftlerin, die sich um jeden Preis einen Zugang zu der deutschen Forschungseinrichtung schaffen und bewahren wollte. „Sie hat es immer wieder probiert”, sagt sie, „über alle Wege.“

Text und Recherche: Till Eckert, Alexej Hock

Redaktion: Anette Dowideit, Gabriela Keller

Faktencheck: Elena Kolb

Mitarbeit: Marie Bröckling

Design: Ivo Mayr

Kommunikation: Esther Ecke, Katharina Roche, Nadine Winter