Der Apotheker

Es ist einer der größten Medizinskandale seit Contergan: Ein Bottroper Apotheker panschte über Jahre Krebsmedikamente und verdiente Millionen. Gleichzeitig betrog er tausende Menschen um ihre lebensrettenden Arzneien. Wer ist dieser Mann? Und was brachte ihn dazu, in seinem Labor Gott zu spielen? Lesen Sie die Geschichte des Peter Stadtmann.

Der Betrug: Früher flog Peter Stadtmann von Zeit zu Zeit nach München, um sich Fett absaugen zu lassen. Das muss er jetzt nicht mehr. Er ist begeistert: „Ich bin wieder total schlank.“ In Haft hat er fast 30 Kilogramm abgenommen. Kein Stressfressen mehr. Sein Leben wird kontrolliert – täglich ein Acht-Kilometer-Spaziergang, fünfmal in der Woche Kurse von gewaltfreier Kommunikation bis Kirchenkreis. Das gibt ihm Kraft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. „Primär geht es mir um meine Eltern und mich – alles andere kommt irgendwann.“ Das schrieb der Apotheker in Papieren, die Ermittlern vorliegen.

Damals, als Peter Stadtmann zum Fettabsaugen flog, war er ein anerkannter Bürger in Bottrop. Ihm gehörte die sogenannte Alte Apotheke. Er war einer, den die Leute grüßten. Ein Steuerzahler, ein Gönner. Heute sitzt er in Untersuchungshaft. Und tausende Menschen machen ihn für ihr Leid verantwortlich.

Peter Stadtmann hat einen der größten Medizinskandale der Bundesrepublik seit Contergan verursacht. Seine Geschichte ist ein Lehrstück – über Gier im Gesundheitswesen. Über den Mut von Einzelnen, nicht zu schweigen. Über Lokalpolitik. Über die Arroganz von Behörden und die Selbstherrlichkeit von Ärzten.

Peter Stadtmann vor der Alten Apotheke

CORRECTIV

Und auch darüber, wie ein weißer Kittel vor Strafverfolgung schützen kann. Denn Peter Stadtmann hat über 4.600 Menschen in sechs Bundesländern um ihre Krebsmedikamente betrogen. Damit hat er viel Geld verdient. Und Schaden verursacht. Allein bei den Kassen über 56 Millionen Euro. Er hat die Medikamente unterdosiert und verunreinigt und trotzdem den vollen Preis von den Krankenkassen kassiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Abrechnungsbetrugs. Und wegen versuchter Körperverletzung. Anfänglich nur in 27 Fällen. Aber das hat sich mittlerweile ausgeweitet. Am Montag, 13. November, beginnt der Prozess gegen Peter Stadtmann vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts Essen.

Wir haben vier Monate lang mit fünf Journalisten in diesem Fall recherchiert. Für zwei Monate haben wir 50 Meter vom Tatort entfernt eine Lokalredaktion eröffnet. Weil dieser Fall wichtig ist. Weil er zeigt, was alles in der Krebsmedizin in Deutschland falsch läuft.

Wir muten Ihnen als Leser mit dieser Geschichte viel zu. Fast ein Buch. Es ist für uns wie für Sie ein Experiment. An manchen Stellen nicht perfekt. Aber nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich darauf ein. Denn wir glauben, es ist wichtig, dass wir hier einen Stand zusammentragen über alles, was bis jetzt bekannt ist. Wir wollen Ihnen die Details erklären und die Fakten deutlich machen. Damit Sie sich selber ein Bild machen können. Dabei ist uns bewusst, dass sich im Laufe der Zeit vor Gericht noch Sachverhalte genauer darstellen und erklären lassen werden. Dass Lücken in den Ermittlungen geschlossen und Versatzstücke dieses großen Puzzles ein größeres Bild zeigen werden.

Investigativer Journalismus ist aufwendig und teuer.

Als gemeinnütziges Investigativ-Büro sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir machen langfristige Recherchen, also brauchen wir auch langfristige Unterstützung. Unsere Arbeit und unsere Angebote müssen wir zu einem großen Teil aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren. Unterstützen Sie uns jetzt!

Bislang haben wir schon viel darüber geschrieben, was in diesem Prozess gegen Peter Stadtmann verhandelt wird. Wir haben über Krebspatienten geschrieben, über Zeugen und Ungereimtheiten. In dieser Geschichte schreiben wir auf, wie das System in der Alten Apotheke funktioniert hat.

Denn Stadtmann war nicht alleine. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen auf zwei Mitarbeiterinnen ausgeweitet. Der Apotheker schweigt beharrlich, will nichts zugeben – aber wir wissen, wie seine Verteidiger vor Gericht argumentieren wollen. Und der Fall geht weiter, als wir bisher vermutet hatten: der Apotheker lieferte auch nach Dänemark und Schweden. Außerdem können und werden mehr Betroffene als von der Staatsanwaltschaft gedacht, im anstehenden Prozess Nebenklage einreichen.

Fangen wir mit Bettina Neitzel (Name geändert) an. Sie wäre um ein Haar gestorben. Sie ist eine der Nebenkläger. Ihre Geschichte mit dem Krebs beginnt vor neun Jahren. Sie ist selbst Ärztin, hat oft mit Krebspatienten zu tun gehabt. Welche Nebenwirkungen die Behandlung hat, versteht sie erst als Patientin. Sie verträgt die Chemotherapie nicht gut, aber die Mittel wirken ab der ersten Sitzung. Ihre Tumormarker fallen kontinuierlich, am Ende der Therapie bleibt keine Spur des Tumors.

Als ihre Krankheit im Juli 2016 zurückkehrt, ist sie zunächst voller Hoffnung, dass sie den Krebs auch diesmal besiegen wird. Erstmals wird sie in Bottrop behandelt, zum ersten Mal kommen ihre Medikamente aus der Alten Apotheke. Stadtmann weiß, dass sie Ärztin ist. Als Neitzel einmal in die Apotheke kommt, gibt er ihr seine private Handynummer und sagt: „Sie können mich jederzeit anrufen, ich bin immer für Sie da.“

Der Gönner

Stadtmann mit Startkelle

CORRECTIV

Damals dirigierte der Apotheker noch die Stadt Bottrop. An einem Samstag im Juni 2016 schlägt er vor seiner Apotheke zwei Holzlatten mit einem lauten Knall gegeneinander. Und auf sein Zeichen rennt die halbe Stadt los. Mädchen mit Ballerinaröcken halten sich an den Händen, ein Gehbehinderter donnert im elektrischen Rollstuhl übers Kopfsteinpflaster. Es ist der jährliche Spendenlauf für das Hospiz in Bottrop, der Apotheker ist der wichtigste Spender. Deshalb steht er in der regnerischen Innenstadt, die Arme mit der Startkelle noch immer über den Kopf gereckt. Zwischen seinem weißen T-Shirt und der weißen Hose schaut sein Bauch hervor.

Die Ziellinie des Spendenlaufs ist gleich neben der Alten Apotheke. Jedes Mal, wenn ein Läufer an ihm vorbeikommt, lässt Peter Stadtmann einen Euro in die Kasse fallen, die dem Hospiz zu Gute kommt, den Sterbenden, den hoffnungslosen Krebspatienten. Stadtmanns Apotheke ist die älteste in Bottrop, die beliebteste Apotheke und das einzige Haus im Umkreis, das man auf eine Postkarte drucken könnte: ein frischer, rosafarbener Anstrich, die Fenster stuckverziert. Was wäre Bottrop ohne dieses Haus, was wäre Bottrop ohne diesen Apotheker, der so viele Steuern zahlt und so viel spendet? Wahrscheinlich ein bisschen ärmer.

Die Alte Apotheke in der Bottroper Hochstraße

CORRECTIV / Lennart Schraven

Am Ende des verregneten Sommertages sind mehrere zehntausend Euro Spenden zusammengekommen. Der lokale Radiosender macht ein Video für seinen Youtube-Kanal, die Reporterin holt Stadtmann vor die Kamera. Sein rundes Gesicht ist rot angelaufen. „Also sehen wir uns im nächsten Jahr hier wieder?“, fragt die Reporterin. „Wenn Sie dabei sind, gerne“, sagt er.

Bettina Neitzels hatte damals andere Sorgen. Ihre Stimme zittert, wenn die Ärztin von ihrem ersten Chemozyklus erzählt. „Erste Therapie: Nichts. Zweite Therapie: Nichts. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Therapie: Nichts.“ Zu ihren Freundinnen sagt sie: „Ich glaube ich krieg da nur Wasser! Ich merke nichts, keine Nebenwirkungen, und das Blutbild ändert sich nicht.“ Neitzels Tumormarker, sonst ein verlässlicher Indikator dafür, dass ihr Tumor kleiner wird, steigen von Mal zu Mal stärker. Alles unter 35 ist normal, Neitzels Werte klettern bald über 6000. Ihre behandelnde Onkologin rät zu einer zweiten Chemotherapie-Linie, die bei Neitzels erstem Rückfall gut angeschlagen hatte. Drei Sitzungen, keine Wirkung. Jedes Mal, wenn sie anrufen soll, um die Werte abzufragen, zittert sie, und jedes Mal werden die Werte schlechter. Ihr Tumormarker steigt auf 7000. Neitzel will aufgeben. „Ich war an einem Punkt, an dem ich gedacht habe: So, das war’s jetzt. Diesmal schaffst du das nicht.“

Ich glaube ich krieg da nur Wasser! Ich merke nichts, keine Nebenwirkungen, und das Blutbild ändert sich nicht.

Ihre Ärztin startet noch einen letzten Versuch, eine Immuntherapie mit einem Antikörper, der für ihre Krebsart noch gar nicht zugelassen ist. Die Chancen bei solch einem sogenannten Off-Label-Use sind unbestimmt, aber die Kasse stimmt zu, und Stadtmanns Apotheke liefert die erste Infusion, im November 2016. Noch einmal schöpft Neitzel Hoffnung. Aber als nach drei Wochen die Blutwerte kommen, sind ihre Tumormarker noch einmal angestiegen, auf fast 12.000. „Ich habe meiner Familie gesagt: Das ist das letzte Weihnachtsfest, das ich erleben werde.“ Neitzel macht eine Bestattungsvorsorge. Sie will nicht, dass sich ihre Angehörigen darum kümmern müssen, wie und wo sie begraben wird.

Dann wird Peter Stadtmann festgenommen. Neitzel erinnert sich an den November-Tag 2016 wie andere an den 11. September 2001. Sie liest online von der Festnahme und den Vorwürfen gegen Stadtmann. Sie hat nicht den geringsten Zweifel: Der hat das mit mir gemacht. Vier Tage später kommt dieselbe Antikörpertherapie aus einer anderen Apotheke. Der Tumormarker fällt. Binnen weniger Tage. Von 12.000 auf 6000.

Neitzel hat mutmaßlich fast fünf Monate lang nur Kochsalzlösung bekommen. Ihre Tumormarker haben sich seither bei 6000 eingependelt, im Ultraschall sieht man: ihr Tumor verschwindet. Aber nun sind Lebermetastasen aufgetreten — und als Ärztin weiß sie, was das bedeutet: „Wenn man Lebermetastasen hat, ist eigentlich keine Chance mehr auf Heilung da. Ich werde eine verkürzte Lebenszeit haben. Das weiß ich auf jeden Fall.“

Das System

Im Apotheker-Labor

NDR

Um zu verstehen, wie Stadtmanns Betrug möglich war, muss man zuerst verstehen, wie Krebsmedizin funktioniert. Knapp über 200 Apotheken in Deutschland mischen Krebsmedikamente, sogenannte Zytostatika. In diesen Apotheken gibt es ein Labor, das einem Hochsicherheitstrakt gleicht. Wer hineingeht, muss seine Alltagskleidung gegen sterile Kleidung tauschen, eine Plastikhaube tragen, einen Mundschutz und Handschuhe. Das muss einerseits sein, um die Mitarbeiter selbst zu schützen. Denn die Wirkstoffe gegen Krebs sind giftig – im Körper eines gesunden Menschen schädlich. Aber auch die Krebspatienten muss man schützen, denn ein Körper, der eine Chemotherapie durchmacht, fährt das eigene Immunsystem fast komplett herunter. Ein kleiner Husten kann bei einem Krebspatienten zu einer Lungenentzündung werden. Also müssen die Medikamente steril sein. Denn sie gehen per Infusion direkt ins Blut. Ein Keim in der Lösung, hereingetragen in das Labor auf einem Stück unsauberer Kleidung, kann den Tod bringen.

TV-Dokumentation

Die 30-minütige NDR-Doku „Der Krebsapotheker“ entstand in Kooperation mit Panorama — die Reporter.

Peter Stadtmann stand nach Aussagen von Zeugen im Straßenanzug und mit seiner Labradorhündin in diesem Labor. Es wurden dort immer wieder Hundehaare gefunden. Peter Stadtmann war seine eigene Gesundheit, die der Mitarbeiter und vor allem aber die der Patienten offenbar egal.

Stadtmann mit Hund

NDR

Stadtmann schweigt zu den Vorwürfen. Seine Anwälte beantworten die Fragen von CORRECTIV zu den Vorwürfen nicht.

Stattdessen wollen sie vor Gericht angreifen. Nach uns vorliegenden Informationen argumentieren die Anwälte dort unter anderem, dass die Zeugen schlicht nicht glaubhaft seien. Auch könne man aus einem möglichen Einzelfall nicht auf eine gängige Praxis schließen. Zudem gebe es keinen Nachweis, dass Infusionen tatsächlich verunreinigt waren.

Solche Sätze sind schwer zu schlucken: für tausende Patienten, die bundesweit mit den Krebsmedikamenten von Stadtmann behandelt wurden. Genauso für ihre Angehörigen.

Weil jeder Krebspatient eine andere Behandlung braucht, mischen Apotheker die Medikamente individuell an. Je größer und schwerer der Patient, desto mehr Wirkstoff braucht er. Der Apotheker mischt anhand des Rezepts den Wirkstoff in eine Kochsalz- oder Glukoselösung. Weil die Wirkstoffe schon nach wenigen Stunden zerfallen oder gekühlt werden müssen, sollte die Apotheke in der Nähe der Arztpraxis sein, in der ein Patient die Infusion bekommt.

Im Prozess gegen Peter Stadtmann geht es um 61.980 Infusionen, die möglicherweise gepanscht waren; die er an Patienten verkauft und ihnen so heilende Wirkstoffe vorenthalten haben soll. Die Staatsanwaltschaft in Essen führt als einen Beweis die Buchhaltung der Alten Apotheke an. Aus ihr geht hervor, dass Stadtmann deutlich weniger Krebsmedikamente einkaufte, als er angeblich verkaufte und bei den Krankenkassen abrechnete.

Wie einfach es für ihn war, an jeder Dosierung hunderte Euro mehr zu verdienen, sieht man zum Beispiel am Wirkstoff Trabectedin, der zur Behandlung von Eierstockkrebs eingesetzt wird. Trabectedin kostet über 2.000 Euro pro Milligramm. Ein Erwachsener braucht pro Behandlung etwa zwei bis drei Milligramm. Wenn ein Apotheker nur etwas weniger in den Infusionsbeutel füllt, merkt das niemand. Und der Gewinn liegt bei einigen hundert Euro. Der Patient, sein Arzt und unser Gesundheitssystem vertrauen dem Apotheker, seiner Berufsethik, seiner Integrität. Wirksame Kontrollen gibt es bislang kaum.

Und dann gibt es noch eine Besonderheit: Bei Krebsmedikamenten darf der Patient im Gegensatz zu anderen Rezepten nicht selbst aussuchen, in welche Apotheke er geht. Der Arzt sendet die teuren Rezepte direkt an einen Apotheker seiner Wahl. Rezepte, die viel Geld wert sind. Eine einzelne Therapie mit modernen Antikörpern kann schon mal 100.000 Euro kosten.

Kein Bereich im deutschen Gesundheitswesen bietet so viel Potenzial für mafiöse Strukturen wie das Geschäft mit Krebsmedikamenten. 500.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an Krebs. Studien besagen: In ein paar Jahren wird jeder zweite Deutsche im Alter an Krebs erkranken. Die Branche setzt jedes Jahr vier Milliarden Euro um. Diesen Markt teilen sich ein paar Dutzend Pharmahändler, 1.500 niedergelassene Onkologen und Hämatologen sowie die knapp über 200 Apotheker, die Krebsmedikamente herstellen dürfen.

Ein Eldorado für gierige Apotheker.

Peter Stadtmann ist sicher nicht der einzige Kriminelle im Krebsgeschäft. Und bei Weitem nicht der erste. Das ARD-Magazin „Panorama“ dokumentierte schon im vergangenen Jahr, wie Apotheker und Pharmahändler versuchten, einen Hamburger Onkologen zu bestechen. Sie wollten seine Patienten beliefern.

Wir verfolgen dieses System der Krebsmafia mit Oliver Schröm und Niklas Schenck weiter.

Die Kindheit

Aufnahme aus der Kindheit

Martin Porwoll

Der Sprecher der Stadt Bottrop, Andreas Pläsken, sagte noch im September 2017 in einem Interview, Stadtmann „stammt aus einer Apotheker-Dynastie, er war für mich jemand, der den Ethos eines Apothekers mit der Muttermilch aufgesogen hatte.“

So viel stimmt: Stadtmann stammt aus einer reichen Apotheker-Familie. Beliebt war er trotzdem nicht.

In der Schule saß Stadtmann in der ersten Reihe. Die coolen Kinder saßen dahinter. Sie lachten über seinen Prinz-Eisenherz-Haarschnitt oder über die Pullunder, die er zu karierten Hemden trug. Das war Anfang der 80er-Jahre, als die Jungen anfingen, Lederjacken und Vanilla-Jeans zu tragen. Stadtmann trug Bundfaltenhosen und bewegte sich darin ungelenk. Die anderen Jungs spielten Fußball oder rauften auf dem Schulhof. Stadtmann konnte nicht mithalten. Er versteckte sich, und schwieg, wenn er angesprochen wurde. Er konnte sich gegen die anderen nicht wehren, denn er war als Kind schon etwas übergewichtig.

Zwei Mitschüler erinnern sich an einen Geburtstag von Stadtmann, auf den sie eigentlich nie eingeladen waren. Sie gingen durch die Fußgängerzone, sahen ihn, das Einzelkind, mit seinen Eltern in der Eisdiele gegenüber der Alten Apotheke sitzen. Die Eltern holten die beiden Schüler an den Tisch, bestanden darauf, dass sie sich zu ihrem Sohn setzen. Dann bestellten sie Eis für die Kinder. Eine Geburtstagsfeier ohne Spiele, Kuchen, Tänze, Geschenke, Tobereien. Nichts, was hätte vorbereitet, geplant, aufgebaut werden müssen. Stattdessen Eis in einer Eisdiele mit zufällig dazu geholten Kindern.

Jahre später ist Stadtmann ein angesehener Apotheker, das Kennzeichen seines BMW X5 ist „Bottrop-AA 111“, das doppelte „A“ steht für „Alte Apotheke“. Er definiert sich über Geld und Statussymbole. Bei einem Gespräch mit einem Schulkameraden erfährt er, dass ein gemeinsamer Bekannter aus der Schulzeit geheiratet hat. Stadtmann will das nicht glauben. „Der hat nicht geheiratet“, sagt er, „höchstens eine Krankenschwester.“ Nein, antwortet der Schulkamerad, eine Ärztin. Und Peter Stadtmann ist verwirrt. „Der hat doch gar nicht so viel Geld. Der kann höchstens eine Krankenschwester heiraten.“

Wenn seine Eltern auf eine lange Kreuzfahrt fuhren, verlor Stadtmann den starren, angespannten Blick, den er sonst als erwachsener Mann meistens hatte, erinnert sich eine Bekannte aus dem Familienkreis. Ohne die Eltern habe er entspannt gewirkt, sagt die Bekannte, er sei „charmant und weltmännisch, ja geradezu witzig“, gewesen. Sobald seine Eltern zurück waren, entflog diese Leichtigkeit, als sei „eine Klappe gefallen“.

Die Eltern

Das Signet der Alten Apotheke

CORRECTIV / Lennart Schraven

Sein Vater gilt in Bottrop als freundlicher Mann. Keiner in der Stadt kann glauben, dass er von den Machenschaften seines Sohnes gewusst haben könnte. Der hätte sich nicht weggeduckt, sagen sie. Doch es gibt Fragezeichen.

Der Vater hat seit Anfang des Jahres eine Generalvollmacht von Peter Stadtmann. Er verwaltet seit dessen Verhaftung das Vermögen seines Sohnes. Und er versucht, Spuren seines Sohnes zu verwischen. Weil die Staatsanwaltschaft die Buchhaltung als Beweis für die Unterdosierung nimmt, versucht der Vater im Nachhinein, die Buchhaltung zu korrigieren: So hat er nach Informationen von CORRECTIV in einem Fall die Angaben eines Lieferanten der Alten Apotheke hinterfragt. Er bat ihn, Wirkstoffe nachzumelden, die angeblich an die Alte Lieferung gegangen seien, aber nicht registriert wurden.

Der Lieferant meldet daraufhin tatsächlich wenige Milligramm einer Dosierung nach, die bis dahin nicht erfasst wurden. Doch dies bleibt in dem Verfahren ohne Wirkung. Die Ermittler halten die Korrektur nicht für entscheidend. Aus ihrer Sicht fehlten so große Mengen in der Buchhaltung, dass es auf die wenigen Milligramm nicht ankommt.

Peter Stadtmann übernahm die Alte Apotheke im Jahr 2009 von seiner Mutter. Die Mutter ist auch jetzt wieder Besitzerin der Alten Apotheke. Nach Aussage ihrer Anwälte hat sie nichts mit den gepanschten Medikamenten zu tun. Ein ehemaliger Angestellter der Alten Apotheke, erinnert sich, dass die Mutter einmal sagte, sie hätte ihrem Sohn die Apotheke nie geben sollen.

Die Verteidigung

Stadtmann wird verhaftet

NDR

Ihr Sohn steht jetzt vor Gericht. Die Beweise für ein systematisches Strecken der Infusionen mit Krebsmedikamente sind erdrückend. Mathematisch genau ist anhand der Buchhaltung ausgerechnet, dass Stadtmann weniger Wirkstoffe eingekauft hat als ausgegeben.

Dazu kommen die Ergebnisse der Razzia in der Apotheke vom 29. November 2016. In der Apotheke herrschte Chaos. Keines der aufgefundenen Präparate war ordnungsgemäß beschriftet. Das Herstellungsdatum fehlte durchweg. Das ist ein Problem: Krebsmedikamente sind nur kurz haltbar und müssen schnell nach der Zubereitung verabreicht werden.

Auf einer Arbeitsplatte im Labor fanden die Polizisten Plastikkoffer. Darin lagen Krebsmedikamente, die nicht wie eigentlich vorgeschrieben, gekühlt waren. Sie standen wohl schon seit dem Vorabend dort. Die Koffer waren an verschiedene Praxen adressiert, in denen die Patienten mit den Infusionen behandelt werden sollten. Neben der Arbeitsplatte brummten drei Kühlschränke. Unter der Arbeitsplatte standen zwei weitere. Doch da hatte niemand die Koffer hineingestellt.

Ein halbes Dutzend Transportwannen stand im Vorraum des Zytolabors. Darin Blätterberge aus Herstellungsprotokollen. Das sind wichtige Dokumente. Jeder Apotheker, der Krebsmedikamente mischt, muss sie aufbewahren und bei Bedarf zeigen – auch, falls Patienten danach fragen.

Die Ermittler beschlagnahmten 117 Infusionen darunter auch 29, die monoklonale Antikörper enthalten sollten. Das sind besonders wirkungsvolle – und besonders teure – Mittel gegen Krebs.

Die Ermittler ließen alle Arzneien untersuchen. Das Ergebnis: Bei den monoklonale Antikörper war nur in einer von 29 Proben auch der geforderte Wirkstoffgehalt. In etlichen dieser Mischungen war oft nur gerade soviel Wirkstoff, dass Patienten Nebenwirkungen spürten. Anders gesagt: Sie erbrachen, wurden aber nicht geheilt. Von den insgesamt 117 Arzneien, die die Polizei sicherstellte, waren 66 falsch angemischt, darunter zum Beispiel Mittel gegen Übelkeit. Einige Infusionen beinhalteten gar keinen Wirkstoff, in fünf Medikamenten war ein anderer Wirkstoff als verordnet (Infografik).

Untersucht haben die Proben das Landeszentrum für Gesundheit in NRW und die Infusionen mit Antikörper das Paul-Ehrlich-Institut in Hessen.

Wie argumentiert man gegen eine solche Beweislast? Wir haben Peter Stadtmann angeschrieben und über seinen Anwalt gefragt. Wir haben keine Antworten bekommen.

Allerdings haben wir Unterlagen gefunden. Papiere, aus denen die Strategie der Verteidiger klar wird. Sie setzen auf Attacke. Sie bezweifeln die Buchhaltung der Alten Apotheke und die Wissenschaftlichkeit der Analysen der bei der Razzia sichergestellten Infusionen. Die Verteidiger geben notfalls kleinere Vergehen zu, um Stadtmann vor dem Vorwurf zu schützen, tausenden Patienten lebensrettende Medikamente vorenthalten zu haben. Es sind Sätze wie bittere Pillen – schwer zu schlucken. Wir haben sie zusammen gefasst:

Buchhaltung stimmt nicht

Die Buchhaltung der Alten Apotheke und die der Lieferanten hätten nach Ansicht der Verteidiger nicht gestimmt, der tatsächliche Warenbestand an vorhandenen Krebsmittel sei gar nicht verzeichnet gewesen. Folgender Warenbestand fehle in der Buchhaltung der Alten Apotheke:

- Die Zytostatika aus den Jahren von 2001 bis 2012, die in der Apotheke noch gelagert hätten

- Überfüllungen und Restmengen aus angebrochenen Packungen

- Warenlieferungen, die nicht verzeichnet wurden – zum Beispiel aus Schwarzeinkäufen

- Abgelaufene und beschädigte Zytostatika seien faktisch nicht an die Hersteller zurückgeliefert worden. Sie wurden nur auf dem Papier zurückgebracht, um Geld zu kassieren, tatsächlich seien sie aber in der Alten Apotheke weiter verwendet worden.

- Die Dokumentation der Hersteller sei fehlerhaft. Sie hätten mehr an die Alte Apotheke geliefert, als in ihren Büchern stünde.

Diese Punkte der Verteidigung erscheinen den Ermittlern als Unfug. Bei den angegebenen Summen seien die Mengen viel zu gering, die Stadtmann auf dem Schwarzmarkt eingekauft oder aus Überfüllungen genutzt haben will. Zudem sei die Vielfalt der gepanschten Mittel viel zu groß, als dass man sie mit diesen einzelnen, krummen Geschäften erklären könne. Insgesamt haben die Ermittler festgestellt, dass Peter Stadtmann bei 35 Wirkstoffen weniger als die Hälfte der verkauften Menge eingekauft hatte. Von dem besonders teuren Wirkstoff Trastuzumab soll er sogar weniger als ein Fünftel der verkauften Menge vorher auch tatsächlich besorgt haben.

Ankäufe auf Schwarzmarkt

Die Verteidiger sagen, Peter Stadtmann habe mit Privatentnahmen aus der Kasse der Alten Apotheke von mindestens einem Pharmavertretern Zytostatika billig aus dem Kofferraum gekauft und zwar aus einem Wagen, der im Parkhaus stand. Dieser Schwarzhandel sei nicht verbucht worden. 2014 soll er unter anderem für diese Geschäfte über 200.000 Euro aus der Kasse der Apotheke genommen haben. Das Bargeld für den Einkauf sei aber versteuert worden.

Razzia nicht beweiskräftig

Die Anwälte von Peter Stadtmann behaupten, die bei der Razzia beschlagnahmten Infusionen seien kein Beweis gegen ihren Mandanten. Da die Infusionen die Apotheke nicht verlassen hätten, habe Peter Stadtmann sie noch nicht freigegeben. Er hätte sie noch richtig anrühren können. Und aus diesem Grund könne er nicht wegen versuchter Körperverletzung verurteilt werden.

Außerdem sagen die Anwälte, es sei gar nicht nicht möglich, das Konzentrat von Zytostatika in Infusionen nachträglich zu bestimmen. Sie legen ein Gutachten vor, das belegen soll, dass die Untersuchungen des Landeszentrum Gesundheit NRW und des Paul-Ehrlich-Institut keine Beweiskraft hätten.

Den Angaben der Stadtmann-Anwälte widerspricht die Sprecherin des Paul-Ehrlich-Institutes. Im Europäischen Arzneibuch seien die Methoden beschrieben, mit denen es möglich sei, „monoklonale Antikörper zweifelsfrei in den Infusionsbeuteln nachzuweisen“, schreibt die Sprecherin des Institutes. Anders ausgedrückt: die Anwälte fabulieren Unfug.

Keine echten Zeugen

Die Anwälte sagen, es gebe keine Zeugen, die gesehen hätten, dass Stadtmann Medikamente gestreckt habe. Er habe schließlich regelmäßig alleine gearbeitet. Es gebe auch niemanden, der schwören könne, dass er seine Mitarbeiter angewiesen habe, Medikamente zu strecken.

Hier geben die Verteidiger von Peter Stadtmann zu, dass ihr Mandant gewohnheitsmäßig gegen das vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip verstoßen hat.

Verstöße wegen Zeitersparnis

Die Anwälte von Peter Stadtmann sagen, er habe bevorzugt in den frühen Morgenstunden alleine in seinem Labor gearbeitet, um Zeit zu sparen. Dass Stadtmann dabei gegen das gesetzlich vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip bei der Herstellung von Zytostatika verstoßen hat, nehmen die Verteidiger hin. Auch zwei Mitarbeiterinnen der Alten Apotheke hatten ausgesagt, dass Stadtmann gewohnheitsmäßig früh morgens allein im Labor gearbeitet habe. Die Verteidiger sagen, Peter habe dies nicht getan, um ungestört Medikamente strecken zu können.

Nachdem die Richter am Landgericht Essen die Schriftstücke der Verteidigung gelesen hatten, ließen sie die Anklage gegen Peter Stadtmann zu. Der zuständige Richter ging dabei sogar noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus.

Die Staatsanwaltschaft hatte nämlich nur die Patienten zur Nebenklage zugelassen, deren Infusionen bei der Razzia sichergestellt wurden. Die anderen Patienten erhielten im Sommer 2017 einen Brief von der Staatsanwaltschaft, dass ihre Strafanzeige abgelehnt worden sei. Dabei stützte sie sich auf ein Gutachten, das sagt, man könne nicht von dem Einzelfall darauf schließen, dass tatsächlich alle Medikamente gestreckt gewesen seien.

Der Richter dagegen lies weitere Nebenkläger zu. Bis heute über 17 Menschen. Ein kleines Mädchen, das seine Mutter an den Krebs verloren hatte, sorgte für den wichtigsten Riss in der Mauer der Staatsanwaltschaft. Der Richter entschied, dass auch sie als Tochter einer Frau, die Medikamente aus der Alten Apotheke bekommen hatten und verstorben war, als Nebenklägerin zugelassen werden müsse. Sie sei genauso wie ihre Oma eine Angehörige eines möglichen Gewaltopfers. Ein Durchbruch: Hunderte, tausende Betroffene können nun eine Nebenklage anstreben. Und noch etwas ist damit klar: Es wird im Prozess nicht mehr nur um einen Abrechnungsbetrug gehen, es geht um wesentlich mehr. Aber dazu später.

Die Ausweitung

NDR

Als Peter Stadtmann verhaftet wurde, war die Alte Apotheke ein Riesenbetrieb mit 60 Mitarbeitern – vom Fahrer bis zum Pharmazeutischen Assistenten, die im Zytolabor arbeiteten. Auf den beschlagnahmten Unterlagen fanden die Ermittler auch die Namen von zwei Mitarbeiterinnen. Sie waren neben Stadtmann für die gepanschten Infusionen verantwortlich. Für 21 der fehlerhaften Proben unterzeichnete die pharmazeutisch-technische Assistentin S., für zwei weitere ihre Kollegin G.

An dieser Stelle wurde den Ermittlern klar, dass es bei dieser Geschichte nicht nur um einen einzigen kriminellen Apotheker geht. Der Fall der Alten Apotheke zeigt, was Menschen für Geld zu tun bereit sind.

Oder zwang Stadtmann seine Mitarbeiterinnen, die Mischungen zu panschen? Steht ihr Name fälschlicherweise unter den Protokollen? Eine Zeugin sagt, dass es nahezu unmöglich sei, die Herstellungsprotokolle und Unterschriften zu fälschen. Wurden die Medikamente also bewusst gestreckt? Wir haben versucht, mit S. zu sprechen, sind zu ihrer Wohnung gefahren. Sie wollte nicht mit uns sprechen. Einen Tag später rief uns ihr Anwalt an. Wir sollen den Kontakt zu seiner Mandantin unterlassen. Die Bottroper Apothekenangestellte wird von einem Düsseldorfer Strafverteidiger vertreten.

Eine Mauer des Schweigens hat sich um die Alte Apotheke gelegt. Angestellte der Apotheke verweigerten reihenweise die Aussage vor den Ermittlern. Sie sagen, sie könnten sich selbst belasten. Wir erfahren aus dem Umfeld der Alten Apotheke, dass Peter Stadtmann seine Mitarbeiter in der Regel 20 Prozent über Tarif bezahlt haben soll. Dazu habe es großzügige Schenkungen gegeben. Die Assistenten hätten in manchen Monaten 6.000 Euro netto verdienen können.

Noch heute arbeiten S. und G. in der Alten Apotheke – so steht es zumindest in einem Schreiben der Anwälte aus der Kanzlei Höcker, die über ein dutzend Mitarbeiter der Alten Apotheke vertreten. Das Schreiben liegt uns vor. Die Anwaltskanzlei Höcker arbeitet nicht nur für die vielen Mitarbeiter aus der Alten Apotheke. Sie ist auch schon für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und diverse AfD-Politiker aktiv geworden. Wir haben die Mutter gefragt, warum sie die Labormitarbeiterinnen S. und G. noch bezahlt. Wieder antworteten die Höcker-Anwälte, diesmal im Namen der Mutter. Sie schrieben, dass sich die Mutter an der „Unschuldvermutung“ orientiere – auch wenn Ermittlungen gegen die Mitarbeiterinnen liefen. Mit anderen Worten: Die Mutter sieht keinen Grund S. und G. zu feuern, auch wenn ihre Unterschriften auf gepanschten Medikamenten prangen.

Die vollständige Antwort der Mutter-Anwälte veröffentlichen wir hier. (1,5 MB)

.

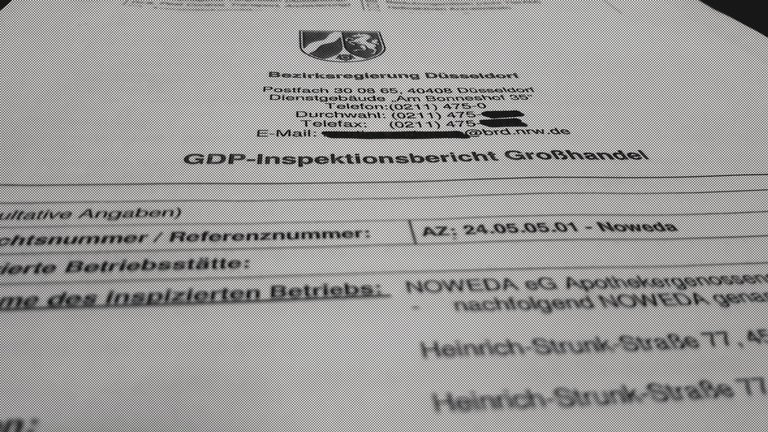

Der Großhandel

Hüdaverdi Güngör

Die Ermittler fanden auch heraus, dass die Alte Apotheke unter Stadtmann nebenher noch einen nicht genehmigten – und damit illegalen – Großhandel für Arzneien betrieb. Und zwar im internationalen Maßstab.

Der Apotheker kaufte zum Beispiel bei der Essener Firma Noweda Antikörper im Millionenwert ein, ließ sie in Schleswig-Holstein umverpacken und weiter nach Dänemark und Schweden verkaufen. Die Bezirksregierung Düsseldorf behauptet, dass die Packungen der Medikamente unversehrt gewesen seien. Das heißt, Stadtmann hätte diese Wirkstoffe gar nicht gepanscht haben können. Eine unabhängige Prüfung der betreffenden Medikamente hat es aber nicht gegeben.

Stadtmann genoss einen Sonderstatus bei Arzneimittelhändlern. Vor allem bei Noweda. Stadtmanns Monatsumsatz wird in den Papieren des Händlers auf etwa 600.000 Euro beziffert, so dass Noweda ihm schließlich das Sonderrecht einräumte, alles wieder eintauschen zu können. Egal woher es kam. Sogar Produkte, die Peter Stadtmann woanders gekauft hatte.

Damit machte er Geld: Er verkaufte nicht nur Medikamente ins Ausland. Er bezog sie auch von ausländischen Händlern und schickte sie als so genannte Retoure an Noweda. Und Noweda zahlte ihm dafür den deutschen Katalogpreis zurück. Man kann sich das so vorstellen, als könnte man in einem holländischen Marken-Outlet hundert Paar Schuhe zu einem reduzierten Preis einkaufen und diese dann anschließend zum vollen Preis in einer deutschen Filiale zurückgeben – ohne Kassenbon. Denn für die meisten seiner Retouren legte Stadtmann nicht einmal einen gültigen Lieferschein vor.

Neben Krebsmedikamenten retournierte Peter Stadtmann auch gängige Produkte. Allein im Februar 2016 schrieb Noweda ihm 240.000 Euro für Arzneimittelretouren gut. Mit dabei: rund 2.700 Fläschchen Nasenspray.

Die Anwälte von Stadtmann behaupten, dass diese Retouren bei Krebsmedikamenten nie wirklich stattgefunden hätten. Sie sagen, dass ihr Mandant nur so getan habe, als schicke er Medikamente zurück an die Großhändler. In Wahrheit habe er sie aber in der Apotheke weiterverarbeitet. Es sei auch möglich, dass die Alte Apotheke bei der Herstellung der Krebsmedikamente auf Vorräte zugegriffen hätte, die sich von 2001 bis 2012 angesammelt hätten. Abgelaufene Medikamente.

Wie gesagt: Krebsmedikamente sind nur sehr kurz haltbar, sie zersetzen sich. Und können danach zum Gift werden.

Die Dimension des Verfahrens ist kaum zu erfassen. Die nackten Zahlen wirken steif und ungelenk. Man möchte wegschauen und diese Details am liebsten überlesen.

Nach Berechnungen der Staatsanwaltschaft hat Peter Stadtmann von 2012 bis 2016 insgesamt 4661 Patienten mit Krebsmedikamenten versorgt – seine Lieferungen gingen an 38 Ärzte in sechs Bundesländern. Aber der Apotheker hat nicht erst 2012 angefangen, Krebsmedikamente zu mischen. Die Staatsanwaltschaft legt sich auf diesen Zeitraum fest, weil die Ermittlungen wegen Abrechnungsbetrugs laufen, und der verjährt schon nach fünf Jahren.

Doch hinter den Zahlen verbergen sich tausende Schicksale wie das von Bettina Neitzel. Sie liebt es mit ihrem Hund durch den Bottroper Stadtpark zu laufen. Jeden Tag eine Runde. Sie ist gerne bei ihrem Mann, ihrer Familie. Sie lacht gerne. Und sie leidet, weil sie weiß, dass sie gepanschte Krebsmittel bekommen hat, die vielleicht ihre Lebenszeit verkürzt haben.

Seit 2001 soll Stadtmann in der Alten Apotheke Krebsmedikamente angemischt haben. Das geht aus Unterlagen hervor, die den Ermittlern vorliegen. Die Zahl der Patienten, die seitdem Bottroper Medikamente bekommen haben, reicht an die 10000. Bis 2009 war die Mutter von Stadtmann verantwortlich für die Alte Apotheke. Doch: „Während der Zeit, in der unsere Mandantin die Betriebserlaubnis für die Alte Apotheke besaß, ist es nach Kenntnis unserer Mandantin zu keinen Unregelmäßigkeiten gekommen“, sagen ihre Anwälte aus der Kanzlei Höcker.

Die vollständige Antwort der Mutter-Anwälte veröffentlichen wir hier. (1,5 MB)

Als ihr Sohn bereits im Gefängnis war, übernahm die Mutter die Apotheke wieder – wie genau sie das gemacht hat, erklären wir später. Als neue Inhaberin rief sie die Privatpatienten an. Sie erinnerte daran, dass noch Rechnungen für Krebsmedikamente offen seien. Krebsmedikamente, die ihr Sohn wahrscheinlich gepanscht hatte.

Die Alte Apotheke in Bottrop hat tausende Menschen beliefert, deren Angehörige sich heute fragen, warum das niemand gemerkt hat. Warum der Betrug nicht schon Jahre früher aufgefallen ist. Und warum kein Mitarbeiter etwas gesagt hat. Um diese Fragen zu beantworten, muss man zuerst die Geschichte der Menschen kennen, die Peter Stadtmann auffliegen ließen: Martin Porwoll, der die Anzeige stellte. Und Marie Klein, die den letzten Beweis lieferte.

Die Whistleblower

Die Whistleblower

CORRECTIV / Anna Mayr

Im August 2014 wird Martin Porwoll kaufmännischer Leiter der Alten Apotheke. Porwoll ist wie jeder andere Buchhalter: Man sieht ihm seinen Beruf nicht an. Er trägt ein Hemd und eine Brille mit schwarzem Rand, er fällt nicht auf. Aber er ist ein Ur-Bottroper, war mit Stadtmann auf dem Gymnasium. Bottrop hat fast 120.000 Einwohner, aber manchmal fühlt es sich an, als wären es nur 120.

Porwoll erledigt ab 2013 kleine Aufgaben für den Apotheker, später gibt Stadtmann ihm einen Vollzeitjob. Davon, was im Labor passiert, bekommt Porwoll in seinem Büro nichts mit. Es gehört allerdings zu seinen Aufgaben, Mitarbeitergespräche zu führen. Und als Ende des Jahres 2014 zwei Kolleginnen plötzlich gleichzeitig kündigen, hört er zum ersten Mal davon, was Stadtmann heute vorgeworfen wird.

Beide Kolleginnen arbeiten im Labor – dort, wo die Krebsmedikamente gemischt werden. Im Gespräch mit Martin Porwoll klagen sie über die Hygiene. Und sie sagen, dass Peter Stadtmann die Medikamente unterdosiere.

Im Labor der Apotheke war das bekannt. Aber sonst hat es niemand mitbekommen. Weil in Deutschland keine Behörde kontrolliert, ob die Krebs-Apotheken die Infusionsbeutel wirklich mit Medikamenten befüllen. Hygiene-Kontrollen gibt es, aber nur alle drei Jahre, meist mit Ankündigung.

Es wäre einfach, Infusionen unangekündigt zu kontrollieren. Jeden Tag gibt es Infusionen, die nicht beim Patienten ankommen. Zum Beispiel, weil der Patient krank ist und nicht stark genug. Diese Infusionen gehen zurück in die Apotheken. Man könnte sie aber auch zur Analyse ins Gesundheitsamt schicken. Dass man damit kriminelle Apotheker überführen kann, dafür ist diese Geschichte ein Beispiel. Aber dazu später.

Was die Kolleginnen ihm erzählen, ist für Porwoll unfassbar. Er hält es erstmal für ein Gerücht. Gerüchte holt man heraus, wenn man sie braucht – zum Beispiel in einem Kündigungsgespräch, um den ungeliebten Chef anzuschwärzen.

Im Sommer 2015 bekommt Porwoll eine neue Büro-Nachbarin: die pharmazeutisch-technische Assistentin Marie Klein, seit ein paar Monaten Mitarbeiterin im Labor. Sie ahnt längst, das dort etwas nicht in Ordnung ist. Dann fassten die anderen Kollegen Vertrauen zu ihr. Sie erinnert sich, dass über Medikamente getuschelt wurde, die abgerechnet wurden, ohne dass es sie gab.

Die Anzüge vom Chef sind aus Teflon. Da prallt alles dran ab, damit kann man auch steril arbeiten.

Porwoll und Klein sehen sich fast jeden Tag. Sie verstehen sich gut, sie haben den gleichen Humor. Sie fangen an, Witze zu machen.

Die Krebsmedikamente hier sind der Beweis dafür, dass Homoöpathie wirkt.

Sie sprechen die Wahrheit aus, die sie beide kennen, aber nicht kennen wollen.

Wie Jesus Christus Brot und Wein, so kann Peter Stadtmann per Handauflage Wirkstoffe verdoppeln.

Vielleicht waren es diese Witze, die dafür gesorgt haben, dass Martin Porwoll verstand, dass er derjenige war, der alles beweisen konnte. Vielleicht auch nicht. Aber Porwoll wurde klar, dass er, der kaufmännische Leiter, auf alles Zugriff hatte: Zahlen, Rechnungen, Rezepte. Was ihm fehlte, war eine Gelegenheit, ein paar Stunden allein im Büro.

Martin schaut in die Bücher

NDR

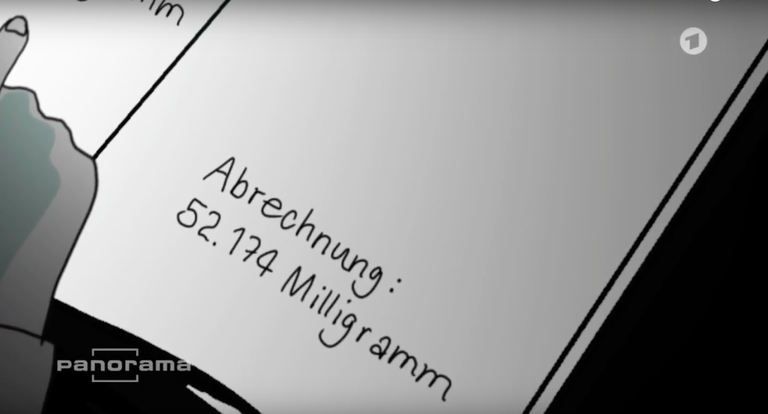

Die bietet sich an einem Abend im Januar 2016, als Handwerker in der Apotheke den neuen Arznei-Lagerautomaten aufbauen. Das geht nur nach Ladenschluss, Porwoll bleibt als einziger der Angestellten bei den Handwerkern. Als alle weg sind, sucht er aus seinen Unterlagen alle Rezepte für das Medikament Opdivo aus den letzten Monaten heraus. Das Medikament ist da erst seit ungefähr einem halben Jahr zugelassen, nur wenige Patienten bekommen es, deshalb sind die Zahlen übersichtlich. Er rechnet zusammen, wie viel Opdivo Stadtmann in dieser Zeit abgerechnet hat. Er kommt auf 52.000 Milligramm. So viel Opdivo müsste in den Infusionsbeuteln gewesen sein. Für so viel Opdivo hat Stadtmann Geld bekommen.

Porwoll rechnet zusammen

NDR

Dann rechnet Porwoll nach, wie viel Opdivo eingekauft wurde – wie viel des Medikaments sich überhaupt in der Apotheke befunden haben kann. Porwoll weiß nicht, was er finden will. Am liebsten wäre ihm Erlösung gewesen, der Gegenbeweis, der das Gerücht zum Gerücht macht und damit unwahr. Er addiert die Einkaufsrechnungen: 16.000 Milligramm. Das sind 36.000 Milligramm zu wenig. 36.000 Milligramm, für die Stadtmann Geld bekommen hat. 36.000 Milligramm, die nicht nur auf der Einkaufsrechnung fehlen, sondern in den Blutkreisläufen von Patienten. 100 Milligramm Opdivo kosten etwa 1.300 Euro. Anstelle von 34.000 Euro Gewinn machte Stadtmann mit dem Phantom-Opdivo 615.000 Euro, fast 20 Mal mehr. In einer Stunde, mithilfe einer einfachen Excel-Tabelle, wird das Gerücht zu einem ernst zu nehmenden Verdacht.

Ab da legt sich Porwoll jeden Abend nach der Arbeit in die Badewanne. 40 Grad. Er kocht sich selbst ab. Er wäscht den Dreck weg. In den nächsten Monaten sammelt er weitere Beweise in der Buchhaltung und reicht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ein.

Marie Klein steckt Beutel ein

NDR

Im Oktober bringt seine Kollegin Marie Klein den entscheidenden Beweis zur Polizei. Sie, die PtA, nimmt an diesem Arbeitstag die Retouren entgegen, die Infusionen, die nicht an die Patienten gehen konnten – die, mit denen man Stadtmann überführen kann. Sie nimmt einen Beutel heraus und schiebt ihn unter ihre Jeansjacke. Als später ein anderer Kollege die Beutel zählt, fällt ihm auf, dass eine Infusion fehlt. Marie Klein schaut weg und schweigt.

Die Staatsanwaltschaft lässt den Infusionsbeutel prüfen. Er enthält gar keinen Wirkstoff.

Ermittler mit Beutel in der Hand

NDR

Die Verteidiger von Peter Stadtmann halten Porwoll und Klein nicht für glaubwürdig. Und auch der Infusionsbeutel, den Marie Klein zur Polizei gebracht hatte, habe keinen Beweiswert. Die Anwälte sind überzeugt, dass man Zytostatika gar nicht in Infusionen nachweisen könne. Zudem sei der Weg des Infusionsbeutels nicht ausreichend dokumentiert worden.

Es ist bedauerlich. Schon im November 2016, vor einem Jahr, hätte man verstehen können, wie groß dieser Fall ist. Man hätte die Erschütterungen voraussehen müssen, die dieser Fall im Leben von Krebspatienten haben würde. Man hätte auch schon überlegen können, was die Menschen brauchen, die gepanschte Krebsmedikamente bekommen haben. Eine Anlaufstelle mit psychologischer Beratung. Einen Rechtsbeistand. Oder überhaupt: Information.

Niemand hat diese Gedanken öffentlich gedacht. Wahrscheinlich, weil jeder in der städtischen Elite von Bottrop sich bereits einen Gefallen von Peter Stadtmann tun ließ. Sein Vermögen und sein Beruf haben Stadtmann davor geschützt, dass die Dimension des Falls sofort klar wurde.

Aber nicht nur das – Peter Stadtmann hat ein Verbrechen begangen, das es so noch nicht gab. Die Onkologen, die Stadt Bottrop, die Gesundheitsämter, auch die Staatsanwaltschaft standen alle vor dem gleichen Problem: Es gab keine Handlungsanweisungen und kein Protokoll, dem man hätte folgen können.

Wenn ein Flugzeug abstürzt, wissen die Regierung, die Fluggesellschaft und der Flughafen, was zu tun ist. Sie richten einen Krisenstab ein, die Angehörigen der verunglückten Passagiere werden medizinisch und psychologisch versorgt, Ermittler forschen nach den Ursachen des Absturzes. Opferausgleich und Entschädigungen werden geregelt. In Bottrop gab es keine Abläufe. Obwohl tausende Patienten und deren Angehörige betroffen sind, hat das Gesundheitsministerium in NRW bis heute versäumt, die Organisation eines Krisenstabes in die Hand zu nehmen. Bis heute ist nicht klar, ob man und wenn ja, wer die betroffenen Patienten informieren soll. Und wer sie oder deren Angehörige im Notfall therapieren soll.

Im November 2016, zwei Tage nachdem die Polizei Peter Stadtmann festnimmt, wird Martin Porwoll noch einmal in die Apotheke zitiert. Dort erwarten ihn die Eltern von Stadtmann und dessen Anwalt und überreichen ihm die Kündigung. Sie werfen ihm vor, dass er nicht versucht hatte, die Sache intern zu klären. Marie Klein bekam ihre Kündigung per Post.

Getan hat sich seitdem nicht viel. Die Apotheke bleibt geöffnet.

Nach der Verhaftung verbreitet das Gesundheitsamt in Bottrop sogar Falschinformationen – auf Grundlage von Porwolls Anzeige. Für fünf Wirkstoffe hatte der Whistleblower als Beweis die Buchhaltung durchgerechnet. Und nur diese fünf Wirkstoffe veröffentlicht das Bottroper Gesundheitsamt auf seiner Website. Über eine Hotline beschwichtigt man die Patienten, die andere Wirkstoffe bekommen haben. Dabei hat Porwoll immer betont, dass da etwas im großen Stil passiert. Trotzdem werden bis zum Sommer 2017 viele Betroffene fälschlicherweise beruhigt, weil das Gesundheitsamt die Liste sieben Monate lang nicht auf ihrer Internetseite aktualisiert – und bei der Hotline nicht die volle Wahrheit sagt.

Die Betroffenen

Onko Mädels im Patientenraum

NDR

Martin Porwoll hat nicht nur Zahlen addiert. Er hat Rezepte gesehen, auf denen die Namen von Patienten standen. Namen von Menschen, die gegen Krebs kämpfen, Menschen aus Bottrop, Düsseldorf und weiteren Gemeinden. Niemand informierte sie. Wer es nicht in der Zeitung las, weiß bis heute oft nichts davon.

Auch Heike Benedettis Name stand auf den Rechnungen der Alten Apotheke. Aber sie erfährt von der Sache nicht von ihrem Arzt, vom Gesundheitsamt oder der Staatsanwaltschaft. Sondern auf Facebook. „Bottroper Apotheker panschte Krebsmedikamente“ titelte dort der lokale Radiosender. Benedetti schreibt einen Kommentar: „Hoffentlich nicht die Alte Apotheke, da habe ich meine Krebsmedikamente herbekommen.“ Kurz darauf hat sie eine Nachricht von einem Redakteur des Lokalradios. Ob sie für ein Interview vorbeikommen wolle. Es ginge um die Alte Apotheke.

Stadtmann hat bereits Krebsmedikamente für Heike Benedettis Eltern gemischt. Beide sind an der Krankheit gestorben. Als sie selbst Brustkrebs bekam, hat Benedetti ein Stoßgebet zum Himmel geschickt: „Mama, Papa, ich komm noch nicht zu euch hoch.“ Zu ihrem Mann hat sie gesagt: Das ist jetzt ein etwas schlimmerer Schnupfen. Das geht vorbei.

Benedetti ist Mitte 40, in der Schule war sie eine, die sich unter dem Tisch versteckt hat, sie schaute weg, wenn der Lehrer eine Frage stellte. Heute ist das alles anders. Sie spricht mit Journalisten, mit Politikern. Sie ist zur Aktivistin geworden. Weil sie nicht nur ihre Eltern verloren hat, sondern auch fünf Freundinnen – fünf Freundinnen, die Brustkrebs hatten. Sie lernten sich 2014 kennen, standen gemeinsam die Krankheit durch, dann haben sie sich verloren. Und Benedetti wird den Gedanken nicht los, dass das nicht hätte sein müssen.

Selfie der Onko Mädels

Heike Benedetti

Ihre Freundinnen bekamen die Nebenwirkungen von der Chemotherapie nicht – genau so, wie es andere Betroffene erzählen. Kein Haarausfall, keine Übelkeit. Aber die Ärzte meinten, das wäre normal. Erst nach der Festnahme von Peter Stadtmann, als die Medikamente aus einer anderen Apotheke geliefert wurden, kamen die Nebenwirkungen. Doch da war es schon zu spät.

Dabei hätte es schon 2013 eine Chance gegeben, den Apotheker auffliegen zu lassen. Ein Jahr vor Benedettis Diagnose.

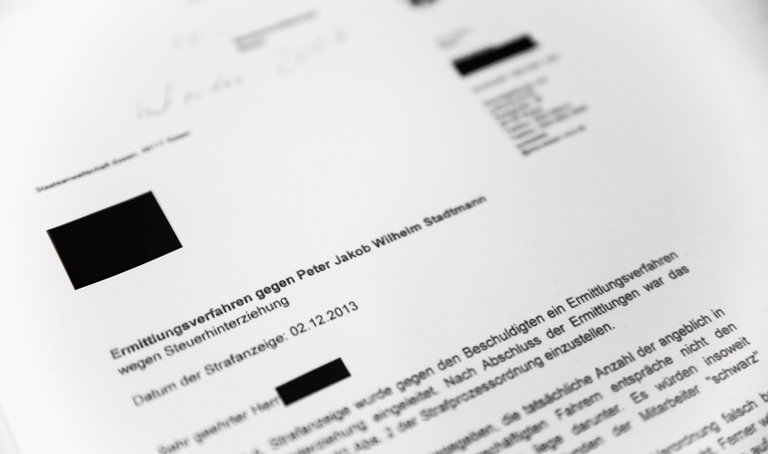

Die erste Anzeige

NDR

Im Herbst 2013 entscheidet Ralf U., der als Häftling der JVA Willich sitzt, reinen Tisch zu machen. Es ist Halbzeit seiner siebenjährigen Haftstrafe. U. nimmt sich ein kariertes Blatt Papier, einen schwarzen Fineliner und beginnt einen Brief an die Kriminalpolizei in Essen. Er schreibt, dass der Apotheker Stadtmann aus Bottrop Steuern hinterzieht, indem er Krebsmedikamente unterdosiert. Er schreibt, dass er von der Geschichte seit 2001 weiß, weil seine Ex-Frau in der Apotheke gearbeitet hat. Sie hat ihm davon erzählt. Der Häftling ist nicht dumm, aber er hat auch nicht Jura studiert. U. hat keinen Anwalt. Er kann keine Anzeige formulieren, die überzeugend ist. Und: Er ist ein geschiedener Mann Mitte 40, der wegen eines Sexualdelikts im Gefängnis sitzt. Er sagt bis heute, dass er unschuldig ist. Ein schwieriger Zeuge. Seinen Brief schickt er an seine Mutter, sie tippt ihn ab und sendet ihn an die Staatsanwaltschaft in Essen. Und die befragt zu der Sache genau zwei Zeugen.

Ermittlungsverfahren

CORRECTIV / Benjamin Schubert

Zuerst sprechen die Ermittler mit der Ex-Frau des Häftlings, Mitarbeiterin der Alten Apotheke, die alles abstreitet. Dann befragen sie Stadtmann zu den Vorwürfen, der über seinen Anwalt ebenfalls alles abstreitet. Wörtlich hieß es damals im Brief des Anwalts: „Er käme nicht im Traum auf die Idee, Krebspatienten Schaden zuzufügen, indem er deren Leiden verschlimmert oder gar deren Leben verkürzt, indem er weniger als die erforderliche Menge Zytostatikum anmischt. Mein Mandant ist im Gegenteil sozial sehr stark engagiert und hilft wo er nur kann.“

Er käme nicht im Traum auf die Idee, Krebspatienten Schaden zuzufügen…

Damit stehen die Beamten vor einem Bild, das zwei Seiten hat: Auf der einen sieht man U., einen verurteilten Sträfling, der mit einer irren Geschichte seine Ex-Frau belastet und deren Arbeitsplatz gefährdet. Auf der anderen steht ein Apotheker, ein Mann, den man aus Vereinen kennt, der Geld spendet, freundlich grüßt, Anzüge trägt. Ein wichtiger Arbeitgeber. Das Ergebnis: Ermittlungen eingestellt.

Die Anzüge von Stadtmann sind zwar nicht aus Teflon, wie Martin Porwoll und Marie Klein gewitzelt hatten – aber sie waren teuer genug, dass jede Anschuldigung daran abprallte.

Die Gefühlskälte

NDR

Peter Stadtmann besaß eine neonlichtige, brutale Gefühlskälte. „Die hat doch sowieso keine Chance“, soll er einmal über eine Krebspatientin gesagt haben. So erinnert sich ein Zeuge des Gesprächs. Es ging um eine Frau, deren Namen er kannte, die ihm nahe stand.

Manchmal bestellte Stadtmann Handwerker in die Apotheke, nur um sie dann zu ignorieren.

Er demonstrierte seine Macht, indem er seine Mitarbeiter vor außenstehenden Geschäftspartnern demütigte. Bei einer Besprechung in seiner Apotheke warf er einen Stift auf den Boden, rief eine Angestellte: „Da liegt ein Stift. Heb den auf.“ Die Frau hob den Stift auf.

Ein anderes Mal zog er seine Brille ab und gab sie einer Angestellten zum Putzen. Und während sie putzte, warf Stadtmann einen Blick in die Männerrunde aus Geschäftspartnern. Dieser Blick sagte: „Habt ihr gesehen. Ich kann das.“

Stadtmann machte sich in Bottrop breit, in der Fußgängerzone gehören ihm viele Häuser. Auch die sind als Wohltat getarnt. Die „Medi-City“ sollte ein Stadtentwicklungskonzept für Bottrop sein; verschiedene Fachärzte im Umkreis von 150 Metern, alles in der Innenstadt, alles um seine Apotheke herum.

In den Häusern, die Stadtmann gekauft hat, haben sich viele Arztpraxen eingemietet. An jedem Haus hängt ein Schild mit der Aufschrift: „Weil Gesundheit ein Geschenk ist“.

Seine wichtigsten Abnehmer waren die beiden Onkologen Dirk Pott und Christian Tirier. Sie haben eine onkologische Gemeinschaftspraxis in Bottrop. Zu ihnen habe Stadtmann ein enges Verhältnis gehabt, sagt eine Bekannte. Sie erinnert sich, dass Stadtmann in der ersten Jahreshälfte 2010 viel mit diesen Ärzten beschäftigt gewesen sei: Er habe Geschenke besorgt und sie mehrmals wöchentlich abends besucht. Die Ärzte der onkologischen Praxis haben bis zur Veröffentlichung Fragen zu diesem Sachverhalt nicht beantwortet.

Drohnenaufnahme von Stadtmanns Luxusvilla

NDR

Stadtmann wohnte allein in einem Haus in Kirchhellen, einem wohlhabenden Stadtteil von Bottrop. Das Haus ist der wahrgewordene Traum eines exzentrischen Zwölfjährigen: Eine Rutsche führt vom Badezimmer in den Pool im Erdgeschoss. Im Keller steht eine Modelleisenbahn, die er nicht selbst gebaut hat. Im Garten stehen Kunstwerke, wahllos zusammengewürfelt. Er hatte Pläne für diesen Garten: Eine Ecke sollte Atlantis gewidmet sein, eine Ecke Grimms Märchen – sein privater Themenpark. Um festzulegen, wie hoch das Haus werden sollte, ließ er einen Kran an dem Gelände in die Höhe fahren und ausmessen, von welcher Höhe man auf die letzte Kohleanlage des Ruhrgebietes schauen kann. Das Bauamt hatte nichts gegen die Pläne einzuwenden.

Auf den Videos der Überwachungskameras ist zu sehen, dass er dort von Zeit zu Zeit Damenbesuch hatte. Ganz allein war er auch nicht: Stadtmann hielt eine Labradorhündin, die auf den Namen Grace hört. Grace wie Grace Kelly, weil Stadtmann fand, dass er selbst aussieht wie der Fürst von Monaco – so sagt es eine Zeugin. Seit Stadtmann im Gefängnis sitzt, kümmert sich sein Vater um die Hündin und spaziert mit ihr durch die Stadt.

Die Mutter

Peter mit seiner Mutter

Correctiv

Auch die Mutter von Peter Stadtmann hat reagiert. Sie versucht mit einer Schar von Anwälten, die Lage in den Griff zu kriegen und das Vermögen der Familie in Sicherheit zu bringen.

Da ist der Versuch, die Whistleblower einzuschüchtern. Das erscheint nötig, seit Martin Porwoll den Skandal erklärt. Er hat beim Apothekerverband vorgesprochen, mit Betroffenen geredet, immer wieder betont, dass es Mitwisser in der Apotheke gab. Dafür hat er eine Abmahnung der Kanzlei Höcker bekommen, die 18 Mitarbeiter der Alten Apotheke und die Mutter von Stadtmann vertritt. Für die Abmahnung soll Martin Porwoll 3.456 Euro zahlen. Und schweigen, aus Angst nochmal Tausende von Euros zu berappen.

Dann ist da der Griff der Mutter nach dem Vermögen von Peter Stadtmann. Dem Familienvermögen.

Am 26. Januar fuhr der Notar Andreas S. in das Wuppertaler Gefängnis, in dem Peter Stadtmann in Untersuchungshaft sitzt. Dort ließ er sich von dem Apotheker mehrere Dokumente unterschreiben. Die Alte Apotheke wurde so vom Sohn auf die Mutter übertragen, damit das stuckverzierte, rosa Haus nicht beschlagnahmt werden kann, um Betroffene zu entschädigen. So steht es als Grund der Übertragung im Vertrag zwischen Mutter und Sohn. Die Mutter zahlte für diese Übertragung nichts an ihren Sohn. Sie bekam die Apotheke umsonst.

Gleichzeitig sicherte sie sich Hypotheken auf weitere Grundstücke von Peter Stadtmann – angeblich als Sicherheit für Darlehen in Millionenhöhe. Geld, das der Sohn seiner Mutter angeblich schulden sollte.

Dass die Mutter sich das Vermögen auf diese Art und Weise sichern konnte, erscheint fast unglaublich. Aus der Haft heraus kann jemand Millionen verschieben?

Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft langsam reagiert. Vielleicht zu langsam. Nach der Festnahme ließ sie zunächst nur eine Hypothek in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro auf die Villa von Peter Stadtmann eintragen.

Die Staatsanwaltschaft ließ nicht das gesamte Vermögen einfrieren. Sie sprach kein Verkaufsverbot für die Häuser von Peter Stadtmann aus, nicht für seine Bilder und Kunstwerke. Die Staatsanwaltschaft ließ Peter Stadtmann monatelang gewähren.

Obwohl sie im Verlauf der Ermittlungen herausbekam, wie groß der Skandal ist. Wie viele Menschen betroffen sind, wie unermesslich der Schaden ist.

Erst im August 2017 sicherte die Staatsanwaltschaft insgesamt 56 Millionen Euro. Auch dieses Geld würden in erster Linie die Krankenkassen bekommen, wenn ein Gericht den Betrug des Alten Apothekers bestätigen sollte.

Ausreichend Geld für Schadensersatzforderungen der vielen Patienten ist immer noch nicht gesichert. Es gibt aber auch keinen Straftatbestand, der die Handlungen von Stadtmann genau abdeckt. Die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass jemand an Krebs stirbt – ist das Mord? Fahrlässiger Totschlag? Körperverletzung? Sowieso müsste man es erst beweisen. Hat einer der Krebsmedikamente panscht eine Tötungsabsicht?

Die Informationspolitik

Im Fall Stadtmann muss sich nicht nur die Justiz Fragen gefallen lassen. Vor allem Behörden und Ärzte haben versagt. Die Stadt Bottrop hat nach der Razzia und dem Bekanntwerden des Falls nur die Ärzte angeschrieben, die von Stadtmann beliefert wurden. Patienten und Angehörige von Verstorbenen wurden nicht informiert. Denn das ist das besondere an Krebsmedizin: Die Patienten müssen immer genau auf den Zuzahlungsbescheid gucken, um zu wissen, aus welcher Apotheke ihre Medikamente kommen. Und wer schaut auf die Rezeptzuzahlungen des verstorbenen Ehemannes, Ehefrau, Kindes oder Vater oder Mutter? Der Arzt weiß aber genau, woher die Zytostatika stammen.

Am 2. Dezember 2016 schickt die Stadt einen Brief an die Ärzte, die Medikamente aus der Alten Apotheke bekommen haben. In dem Brief werden nur die fünf Wirkstoffe genannt, die der Whistleblower Porwoll aufgelistet hatte. Sonst nichts. Keine Aufforderung dazu, Patienten zu informieren.

Später im Mai 2017 dann: Die Meldung von der Stadt an die Ärzte, dass wesentlich mehr Medikamente betroffen sind. Aber wieder keine direkte, öffentliche Bekanntmachung, damit sich die Patienten unabhängig von ihren Ärzten informieren können.

Und etliche Ärzte klären ihre Patienten nicht aktiv auf. Dies belegen unsere Recherchen. Wir haben mit allen Ärzten gesprochen. Die meisten gaben an, ihre Patienten nicht informiert zu haben. Einige sagten, sie seien überfordert; andere, sie hätten die Kapazitäten nicht; wieder andere sagten, die Behörden seien in der Pflicht oder man wolle die Patienten nicht grundlos aufregen.

—

Wir haben uns nach langer Überlegung entschlossen, die Namen der Ärzte zu veröffentlichen, die von Peter Stadtmann Krebsmedikamente bekommen haben: damit die betroffenen Patienten von sich aus ihren Arzt fragen können, was zu tun ist.

—

Ein paar Tage nach ihrem Interview mit dem Lokalradio fährt Heike Benedetti ins Bottroper Marienhospital. Sie selbst ist da schon seit einem Jahr krebsfrei, aber ihre Freundinnen kämpfen zu diesem Zeitpunkt immer noch. Benedetti stellt ihren weißen Geländewagen auf dem Parkplatz ab, sie steigt aus – und läuft ihrer Ärztin in die Arme. Die Ärztin, die ihre Rezepte geschrieben hat, die Rezepte mit den richtigen Wirkstoffmengen. Sie begrüßen sich freundlich, dann fragt die Ärztin, was Benedetti denn im Krankenhaus wolle. „Das können Sie sich doch wohl denken“, sagt Benedetti. Laut Benedetti hat die Ärztin daraufhin nur gelächelt, genickt und ist weitergegangen. Am Empfang fragt Benedetti noch einmal nach. „Wir müssen jetzt eben schauen, ob der Krebs wiederkommt“, sagt die Sprechstundenhilfe.

Das ist der Moment, in dem Heike Benedetti anfängt zu zweifeln: Wusste ihre Ärztin davon, dass Peter Stadtmann die Medikamente panschte? Hätte sie nicht wenigstens etwas ahnen können? Wenn sie unschuldig ist, warum spricht sie dann nicht offen darüber? Wir haben die Ärztin mit der Geschichte von Benedetti konfrontiert. Sie hat nicht geantwortet. Auch Benedetti hat keinen Brief erhalten, in dem steht, dass sowohl sie als auch ihre Eltern eventuell gepanschte Krebsmedikamente bekommen haben. Es wäre ihr egal gewesen, von wem dieser Brief kommt. Nur die offizielle Nachricht, die hätte sie gerne gehabt.

Man wolle geheilte Patienten nicht verunsichern, sagen manche Ärzte. Die beiden wichtigsten Abnehmer von Stadtmann, der bekannte Düsseldorfer Chirurg Mahdi Rezai und die Onkologie in Bottrop, gehen sogar noch weiter: Sie sagen, dass sie keine Auffälligkeiten in ihren Behandlungsergebnissen festgestellt hätten. Das machen sich wiederum die Verteidiger von Stadtmann zunutze: da kein Schaden angerichtet sei, könne ihr Mandant auch nicht gestreckt haben. Bis heute spricht ein Großteil der Ärzte nur mit den Patienten, die es selbst herausgefunden haben und sich daraufhin melden.

10 Euro für unabhängigen Journalismus

Als Non-Profit-Recherchezentrum ist CORRECTIV auf Ihre Mithilfe angewiesen. Unsere Recherchen müssen wir aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren. Über die Verwendung der Mittel erstatten wir quartalsweise detailliert Bericht. Werden Sie Fördermitglied und sichern Sie unsere Unabhängigkeit

Selbst ein Gutachter hat im Zuge der Ermittlungen gesagt, dass man von einem womöglich gestreckten Medikament nicht auf einen körperlichen Schaden, bis hin zum Tod, schließen könne. Krebs ist eine schicksalbeladene Krankheit, bei der ein einzelner Fall wenig Aussagekraft hat.

Gewissheit könnte nur eine großangelegte Studie bringen. Für eine Fall-Kontroll-Studie bräuchte man die Behandlungsunterlagen von Betroffenen, die alle eine ähnliche Krebsart haben, zum Beispiel Brustkrebs. Man wirft sie dann zusammen mit einer Kontrollgruppe, die ordnungsgemäße Medikamente bekommen hat. Dann schaut man sich alle Unterlagen gesammelt an. Und sucht sich die Patienten heraus, die besonders schnell gestorben sind oder bei denen der Krebs zurückgekommen ist. Wenn sich dann feststellen lässt, dass Patienten, bei denen die Erkrankung besonders schlecht verlaufen ist, überwiegend häufig aus der Alten Apotheke versorgt wurden, hätte man den Beweis. Den statistischen Beweis dafür, dass Stadtmann Menschen geschädigt hat.

Infografik: Die gepanschten Wirkstoffe

CORRECTIV

Davon sind betroffene Onkologen überzeugt, und auch das Gesundheitsamt in Düsseldorf. Allerdings kostet so eine Studie Geld, ungefähr hunderttausend Euro, auf eine genaue Zahl will sich kein Interviewpartner festlegen. Das Geld müsste das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium bereitstellen. Das Ministerium, das den Fall bis jetzt nicht an sich gezogen hat.

Die Ergebnisse so einer Studie werden weh tun: Entweder den Angehörigen der Verstorbenen, weil sie dann wissen, dass sie wohl noch mehr Zeit mit ihren Liebsten gehabt hätten. Oder der Pharmaindustrie – weil Peter Stadtmann dann bewiesen hätte, dass die teuren Krebsmedikamente keinen Einfluss auf Heilungschancen haben.

Seitdem Heike Benedetti weiß, dass Stadtmann Medikamente panschte, dreht sich in ihrem Kopf ein Karussell, auf dem immer wieder die gleichen Gedanken vorbeifliegen: Die Angst, dass der Krebs jetzt zurückkommt, weil die Chemotherapie nur halb wirksam war. Die Wut darüber, dass ihre Freundinnen heute noch leben könnten. Der Gedanke, dass ihre Kinder noch ein paar Jahre länger Großeltern gehabt haben könnten. Die Sorge, dass jemand in ihr Leben eingegriffen hat, ohne dass sie es merkte.

Für Geld interessiert Heike Benedetti sich nicht. Es geht ihr darum, dass endlich jemand zuhört. Dass jemand den Fall so ernst nimmt, wie er ist. Das Leid erkennen, den Betroffenen zuhören – monatelang hat das niemand getan. Und das so etwas nie wieder passieren kann. Heike Benedetti will, dass die Kontrollen der Krebsapotheken verbessert werden.

Und zunächst sah es ganz gut aus. Als der Krebsskandal begann, war mit Barbara Steffens eine Ministerin der Grünen für das NRW-Gesundheitsministerium verantwortlich. Sie wurde im Mai abgewählt. Der neue NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wollte kurz nach seiner Ernennung auf den Fall reagieren. Also hat er im August 2017 einen Erlass geschrieben und an die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen geschickt. Die Nachricht: Alle Gesundheitsämter müssen ihre Kontrollen der Krebslabore neu ausrichten, verbessern, verschärfen. Aber tatsächlich verändert Laumanns Erlass wenig. Der Erlass bekräftigt nämlich nur, was bereits besteht: Unangemeldete Kontrollen von Apotheken sind möglich. Das war vorher auch schon so. Die Amtsapotheker durften auch schon immer die sterilen Räume kontrollieren und sie durften auch schon immer Proben aus den Infusionen ziehen. Auch ohne Ankündigung.

Nur macht das kaum einer. Und daran ändert auch Laumanns Erlass wenig.

Der Minister traf sich weder mit uns noch mit Betroffenen.

Die mobile Lokalredaktion

Die mobile Lokalredaktion von CORRECTIV

Hüdaverdi Güngör

Folgt man den Ermittlern, hat der Apotheker Peter Stadtmann Gewalt über die Patienten ausgeübt, ihnen Schaden zugefügt, ohne dass sie es bemerkten. Soll man ein unwissendes Opfer aufklären? Ist die Unwissenheit nicht viel angenehmer als das Gefühl, Opfer zu sein? Oder ist es das Recht eines erwachsenen Menschen, darüber informiert zu werden, dass ihm etwas angetan wurde?

Keine Kommission, kein Untersuchungsausschuss, keine Experten haben sich bis jetzt mit diesem Fall befasst. Stattdessen überließ man all diese Fragen den Ärzten: Sie können ihre Patienten informieren, aber sie müssen nicht. Die Ärzte aber haben hunderte Patienten und keine Zeit dafür, mit jedem ein Gespräch zu führen. Deshalb machen sie sich die Entscheidung leicht und informieren nur, wenn jemand von sich aus nachfragt.

Alles ist schiefgelaufen.

Und wenn alles schief läuft, dann muss wenigstens Journalismus noch funktionieren. Die Dinge öffentlich machen. Über das Versagen reden. Das kann helfen.

Im Sommer 2017 war ganz Bottrop voll mit Menschen, die sich Sorgen gemacht haben. Und kaum jemand hat mit ihnen geredet. Das war der Zeitpunkt, an dem wir uns entschlossen haben, das Schweigen zu brechen.

Wir wussten, es reicht nicht, nur zu berichten oder leise zu recherchieren. Wir wollten Ratgeber-Journalismus machen. Service-Texte schreiben für die Menschen, die in der Luft hängen, unwissend sind, Fragen haben. Dann sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben ein journalistisches Service-Center eröffnet – eine mobile Lokalredaktion.

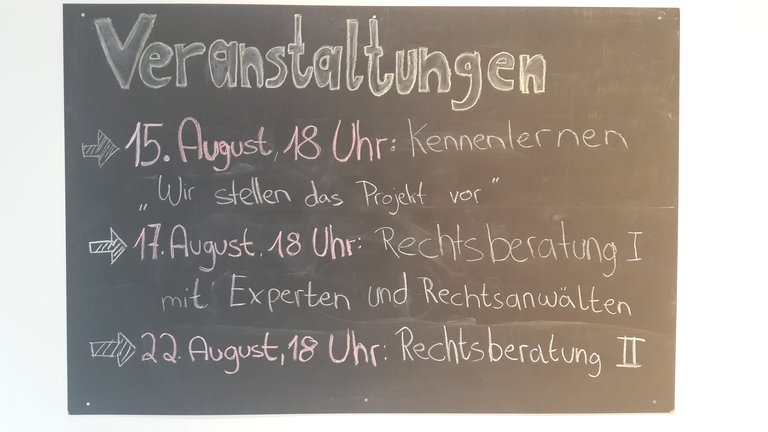

Veranstaltung in der mobilen Lokalredaktion

Hüdaverdi Güngör

Wir haben ein Ladenlokal bezogen, das knapp 50 Meter von der Alten Apotheke entfernt ist. Hier wollten wir Bottrop informieren und vor allem zu Wort kommen lassen. Vielleicht wollten wir auch provozieren – in der ganzen Stadt war so viel Stille, dass irgendjemand laut sein musste. Wir waren Kummerkasten und Litfaßsäule. Wir haben Menschen dazu eingeladen, uns bei der Recherche zu helfen. Wir haben sehr oft einfach nur zugehört und kein Wort mitgeschrieben. Am Ende hatten wir das Gefühl, dass sich etwas in Bottrop gewandelt hat. Ob es auch ohne uns passiert wäre, werden wir nie wissen.

Heike Benedettis Kampf beginnt bei einer Tasse Kaffee in unserer mobilen Redaktion. „Wir möchten uns anmelden“, sagt Benedetti, sie ist mit einer Freundin da. Sie sind gekommen, weil Gabi nicht mehr lebt. Gabi, ihre Freundin, die auch von Peter Stadtmann Krebsmedikamente bekam und vor zwei Tagen verstorben ist. Benedetti setzt sich, nach vorne gebeugt, die Hände auf dem Tisch gefaltet, mit einem Blick, der fragt: „Darf ich hier sein? Bin ich betroffen genug, auch wenn ich selbst noch lebe?“ Dass diese Frau in einem Monat zur einer der Sprecherinnen der Betroffenen wird, das wissen wir da alle noch nicht. Früher waren sie und ihre Freundinnen eine Kaffeeklatschrunde, die Onko-Mädels, Frauen, die sich in der Therapie kennengelernt hatten. Mittlerweile organisieren sie die dritte Demonstration, Benedetti wird wieder eine Rede halten.

Journalisten machen sich mit nichts gemein, das hat mal irgendjemand in ein schlaues Buch geschrieben. Nur auf die Dinge gucken und mitschreiben. Bloß nicht einmischen. Wir haben uns in die Fußgängerzone gesetzt, „Informationen zum Fall der Alten Apotheke“ an die Fenster geschrieben und zu Gesprächen eingeladen. Wir hatten einen klaren Standpunkt: Alle Betroffenen und alle Angehörigen müssen informiert werden.

Tafel mit Veranstaltungen

An einem Tag stürmt eine Frau durch die Tür, etwa 70 Jahre alt, sie geht leicht gebückt und hält einen Jutebeutel in der rechten Hand. „Hat der bei meinem Mann auch gepanscht?“, fragt sie, immer wieder. Eigentlich hätte sie alles lieber verdrängt. Schwer genug, über den Tod ihres Mannes hinwegzukommen. Aber ihr Sohn, der will einen Anwalt nehmen. Da hat er gefragt, ob sie Informationen bekommen könnte. Nun sitzt sie hier und muss neu anfangen zu trauern.

Wir haben ihrem Sohn einen Brief geschickt mit Info-Material und der Bitte, seiner Mutter Abstand von der Sache zu lassen. Sie ist noch ein paar Mal am Lokal vorbeigelaufen, ihren Blick nach unten gerichtet. Hoffentlich hat sie es geschafft, uns zu vergessen.

Gleichzeitig gibt es da Menschen, die sich ohne dieses Ladenlokal nicht gefunden hätten. Die überhaupt erst den Mut bekamen, sich für ihre Interessen einzusetzen.

Die Bewegung

Heike Benedetti bei der zweiten Demonstration in Bottrop

Benno Gi

Am Abend vor der zweiten großen Demo in Bottrop bastelt Annelie Scholz in ihrer Küche ein Plakat mit dem Foto ihrer toten Tochter Nicole. Es ist bereits 21 Uhr. Plötzlich steht ihre Enkeltochter Lara im Türrahmen. „Oma, ich will auch eins, ich will auch für Mama sprechen.“ Das achtjährige Mädchen hält einen Zettel in der Hand, auf den sie mit dickem schwarzen Stift einen weinenden Smiley gemalt hat.„Es ist schrecklich, was dieses Monster gemacht hat“, steht da in krakeliger Kinderschrift. Nicole Abresche ist im Dezember 2016 an Brustkrebs verstorben. Sie bekam ihre Medikamente aus der Bottroper Apotheke.

Annelie Scholz und ihre Enkelin haben es geschafft, dass der Richter ihre Nebenklage zugelassen hat, obwohl Nicoles Infusionen nicht bei der Razzia im November beschlagnahmt wurden. Der Grund dafür ist für den Fall Dynamit. Der Richter folgte dem Paragraph 395 Absatz 2 der Strafprozessordnung: Zur Nebenklage sind Personen berechtigt, „deren Kinder, Eltern, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner durch eine rechtswidrige Tat getötet wurden“. Damit lässt der Richter im Essener Landgericht zumindest die Möglichkeit zu, dass das Strecken von Krebsmedikamenten zum Tod geführt haben könnte. Außerdem ist die Tür offen für Tausende Patienten und Angehörigen der Verstorbenen, die Krebsmittel aus der Alten Apotheke bekommen haben.

Früher liefen die Bottroper für ihren Spendenlauf an der Alten Apotheke vorbei. Heute tragen sie Särge vor den Eingang. Es ist der 11. Oktober, Lara und Annelie Scholz stehen gegenüber der Alten Apotheke, Lara trägt den Zettel mit dem weinenden Smiley und der krakeligen Kinderschrift auf ein Stück Pappe geklebt um den Hals. Annelie Scholz hat zwei Löcher in die Ecken gebohrt und ein goldenes Geschenkband hindurchgezogen. Sie stehen zwischen Grablichtern, Großmutter und Enkelin, die erste und dritte Generation einer Familie und betrauern den Verlust der zweiten. Einen Verlust, für den sie den Chef der Alten Apotheke verantwortlich machen, den Multimillionär Stadtmann.

Neben ihnen tragen sechs Männer einen Sarg. Der Sarg ist mit Infusionsbeuteln dekoriert, auf denen die Namen der Medikamente stehen, die Peter Stadtmann gepanscht hat: Xgeva, Topotecan, Cyclophosphamid. Es ist ein Schweigemarsch, der durch die Bottroper Innenstadt zieht – und er wächst. Im September waren sie etwa 150, heute sind es mehr als doppelt so viele Menschen, die an die mutmaßlichen Opfer von Stadtmann erinnern wollen. Manche werden später sagen, die Nummer mit dem Sarg sei übertrieben gewesen. Und manche werden entgegnen, dass es jetzt wichtig ist, dass die Leute hinschauen.

Annelie Scholz hat drei Töchter zur Welt gebracht, 1968, 1970 und 1972. Nicole war die jüngste. Jetzt, mit 65, zieht sie ein weiteres Mädchen groß. Ihre Enkelin. Wenn es nach Annelie Scholz geht, ist Peter Stadtmann dafür verantwortlich, dass Lara ohne Mutter aufwächst.

Drei Tage nach der Razzia, am 2. Dezember 2016, hat Nicole Abresche, Laras Mutter, auf einer Eckbank in der Küche ihres Elternhauses in Bottrop gesessen, ihr Radio hatte sie auf den lokalen Sender gestellt, „Radio Emscher Lippe“. Es wird über den „Apothekenskandal Bottrop“ berichtet. Tonlos sackte Nicole Abresche in sich zusammen. An diesem Tag verlor die junge Mutter ihren Lebensmut. „Die Nachricht hat meine Tochter getötet“, sagt Annelie Scholz.

Für manche der Menschen, die jetzt in der Bottroper Fußgängerzone stehen, ist ihr Kampf zu einer Therapie geworden. Ein Apotheker hat Gewalt über sie ausgeübt, ihr Schicksal bestimmt. Sie wollen ihr Leben zurück.

Die Stadt

Apotheker Peter Stadtmann, Claus Schwarz (ehem. Stadtspiegel-Chef), Oberbürgermeister Bernd Tischler (SPD), CDU-Chef Hermann Hirschfelder (v.l.n.r.)

CORRECTIV

Wir sind auf der zweiten Demonstration in der Bottroper Innenstadt. „Und nun ein Dankeschön an Herrn Tischler und Herrn Loeven, dass sie sich hinter uns Betroffene stellen“, sagt Heike Benedetti in ein Megaphon, die Sargträger und die Frauen in schwarz stehen versammelt um sie. „Zwar erst nach zehn Monaten und mehreren Anfragen, aber besser spät als nie.“

Der Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler hatte Heike Benedetti nach der ersten Demonstration zu einem Gespräch eingeladen. In unsere mobile Lokalredaktion wollten Vertreter der Stadt nur unter der Bedingung kommen, dass wir keine Bild- und Tonaufnahmen ihres Auftrittes machen. Diese Bedingung konnten wir so nicht annehmen.

Jetzt also Bernd Tischler. Wenige Tage vor der Demonstration hat der Oberbürgermeister Heike Benedetti und einige andere Betroffene in seinem Büro empfangen. Erst zu diesem Gespräch hatte er sich dazu entschlossen, sich von einem Bild zu trennen, es abhängen zu lassen. Ein besonderes Bild. Denn in seinem Büro hing ein Werk des Sängers Udo Lindenberg, ein Likörello, mit Farben aus Alkoholika. Lindenbergs Werke kosten auf dem Markt schon mal fünfstellige Beträge. Auf dem Bild sieht man eine Weltkugel, um die die wichtigsten Orte Bottrops arrangiert sind. Auch die Alte Apotheke war auf dem Likörello zu sehen. Sie dominierte die Stadtansicht. Der Oberbürgermeister hatte das Bild sechs Jahre in seinem Büro hängen. Es gehörte Peter Stadtmann. Bernd Tischler ließ seinen Pressesprecher ausrichten, dass er das Bild geliehen bekommen habe, von einer Firma aus der Stadt. Die Firma sagt, dass sie das Bild selber von Peter Stadtmann bekommen habe. Vor dem Besuch von Benedetti verschwand das Bild aus dem Rathaus. Es wurde verhüllt und in einen Keller gebracht.

Von der Stadt Bottrop fühlen sich viele Betroffene verhöhnt. Der Stadtsprecher nutzte ein kostenloses Anzeigenblatt, um den Fall herunterzuspielen. Noch im Sommer, als die Zahl der betroffenen Patienten bereits klar war, zweifelte er diese Zahl der Tausenden in einem Interview als übertrieben an.

In der offiziellen Sponsoringliste der Stadt finden sich nur Geschenke von wenigen hundert Euro von Stadtmann, denn er bezahlte lieber selbst anstelle der Stadt. Das Gegenüber sagte ihm schlicht, was gekauft werden musste. Für das Stadtfest, für eine Bewerbung, für ein Projekt. Wenn ihm die Idee gefiel, überwies Stadtmann das Geld direkt an die Auftragnehmer. Er ließ Sachen geschehen.

Auf der 150-Jahr-Feier der Apotheke ließ Peter Stadtmann den Oberbürgermeister einen Kuchen anschneiden. Es war eine Marketingaktion, ein Tag, an dem Peter Stadtmann zeigen konnte, dass alle ihm zuhören. Aber es war nicht wirklich eine 150-Jahr-Feier. Es gab zwar schon sehr früh eine Alte Apotheke in Bottrop – aber die war an einem anderen Ort und gehörte nicht der Familie von Stadtmann. Die Jahreszahl, die an dem rosa Prunkbau über der Tür hängt, ist gelogen – sie dient nur dem schönen Schein. Eine Zahl, die dem Zweck diente, sich feiern zu lassen.

Der Ausblick

Kurz vor ihrem Tod hat Nicole Abresche ihrer Mutter noch eine Vollmacht erteilt und sie von der Schweigepflicht entbunden. „Mama, bitte sorge dafür, dass dieses Monster richtig bestraft wird“, hat sie gesagt. Das ist jetzt die Mission von Annelie Scholz. Sie hat schon früh einen Antrag beim Gericht gestellt, weil sie als Nebenklägerin im Verfahren dabei sein wollte. Sie wurde zugelassen – genau wie Bettina Neitzel und auch Heike Benedetti und die anderen Onko-Mädels.

Der Skandal der Alten Apotheke ist immer noch nicht abgeschlossen. In den kommenden Wochen werden Zeugen vor Gericht gehört, neue Ermittlungen angestrengt, Beweise gesichtet. Denn noch immer ist die wichtigste Frage nicht beantwortet.

Warum hat Peter Stadtmann das alles getan?

Unterstützen Sie unsere Arbeit!

CORRECTIV recherchiert langfristig zu Themen, die andere Medien zu wenig beachten. Wir wollen dabei helfen, die Welt besser zu verstehen. Das ist unser Ziel. Unterstützen Sie uns, damit wir weiterarbeiten können!

Weitere Informationen

Ausführliche Hintergrundberichte und aktuelle Informationen zum Verlauf des Verfahrens finden Sie auf unserer Themenseite zur Alten Apotheke und auf unserem Youtube-Kanal.

Der Film: 30-minütige TV-Dokumentation Der Krebsapotheker – Kochsalz statt Chemotherapie