Wahlen als Nährboden für Desinformation: Welche Fakes rund um Wahlen kursieren und wie wir uns wehren können

Rund um Wahlen werden immer Falschbehauptungen und Zweifel gestreut, so auch bei der Bundestagswahl 2025. Ein Überblick über die gängigsten Desinformations-Narrative und Strategien dagegen.

Eigentlich könnte das Internet ein guter Ort sein, um sich über Wahlen zu informieren. Wären da nicht jene, die versuchen, es mit Falschbehauptungen zu vergiften.

Nach dem Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und FDP standen am 23. Februar 2025 Neuwahlen an – und damit kam auch neues Futter für jene, die Desinfo verbreiten.

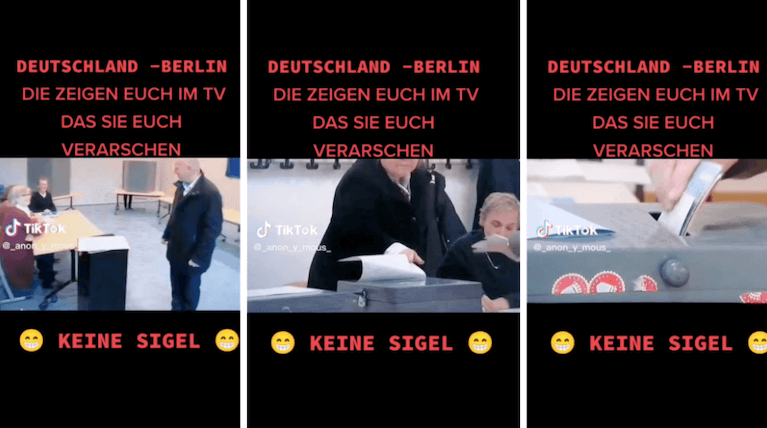

CORRECTIV.Faktencheck beobachtet rund um Wahlen immer dieselben Muster an Falschbehauptungen. Da gibt es zum Beispiel Behauptungen zu angeblich manipulierten Briefwahlstimmen, nicht versiegelten Wahlurnen oder ungültigen Stimmzetteln. Diejenigen, die Desinformation verbreiten, wollen damit Zweifel und Misstrauen säen, Menschen von der Wahl abhalten oder sogar dazu bringen, ihre eigene Stimme wertlos zu machen – kurzum: Die Demokratie als Ganzes angreifen.

Diese Muster zu kennen hilft dabei, sie zu durchbrechen. Deswegen geben wir hier einen Überblick über die gängigsten Desinformations-Narrative rund um Wahlen. Und dazu Tipps und Quellen, mit denen jede und jeder Desinformation nicht nur erkennen, sondern auch durchschauen und widerlegen kann.

Sie sind auf eine Falschinformation zur Wahl gestoßen? Schicken Sie uns hier einen Hinweis per Whatsapp!

Kursiert in Deutschland überhaupt so viel Desinformation zu Wahlen?

Ja. CORRECTIV.Faktencheck beobachtet rund um Wahlen regelmäßig, dass sich wahlbezogene Desinformation häuft – nicht nur bei den letzten Bundestagswahlen 2025 und 2021, sondern etwa auch bei der Europawahl 2024 und den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst 2024.

So tauchten bereits Wochen und Monate vor der Bundestagswahl 2025 unbelegte und falsche Behauptungen über Kandidierende oder deren Parteien auf. Eine Übersicht über alle kursierenden Falschbehauptungen finden Sie in unserem Sammelartikel.

Beliebte Zielscheibe von Desinformation war im Vorfeld der Bundestagswahl der CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz. So wurden ihm etwa Zitate in den Mund gelegt und Medienberichte über ihn gefälscht. Auch der Kandidat der Grünen, Robert Habeck, war betroffen: Er wurde etwa in einem KI-generierten Video diffamiert. In der Phase vor und nach dem Wahltermin sind häufig auch Falschbehauptungen rund um Umfragen im Umlauf – so auch in Bezug auf die Bundestagswahl.

Und: Auch Politikerinnen und Politiker verbreiten rund um Wahlen falsche Behauptungen. So argumentierten vor der Bundestagswahl 2025 etwa SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz und CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz wiederholt mit falschen Zahlen zu Flucht und Migration. Alice Weidel von der AfD stellte etwa falsche Behauptungen zu den Themen Klima und Energie auf, Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck nannte eine falsche Zahl offener Haftbefehle. Auch bei den kleineren Parteien fielen Falschbehauptungen, wie unser Faktencheck von Gregor Gysi (Linke) und Sahra Wagenknecht (BSW) zeigt.

Welche Rolle spielen Behauptungen über Wahlbetrug?

Die heiße Phase beginnt auch in der Welt der Desinformation kurz vor dem Wahltag. Dann kommt ein beliebtes Mittel zum Einsatz, wenn manchen das (erwartete) Wahlergebnis nicht gefällt: Sie ziehen es einfach in Zweifel.

Kurz vor der Bundestagswahl 2025 kursierte etwa die Behauptung, es seien Stimmzettel ohne die AfD drauf gedruckt worden. Das war falsch – und mutmaßlich Teil einer russischen Desinformationskampagne. Außerdem wurde ein Video geteilt, das zeigen soll, wie eine Frau AfD-Stimmen schreddert – auch diese Stimmzettel waren gefälscht. Im sächsischen Torgau hingegen wurde tatsächlich eine Einwurfbox für die Briefwahl widerrechtlich geöffnet. Wahlbriefe wurden laut Kreiswahlleitung aber nicht entwendet.

Woran Behauptungen angeblicher Wahlmanipulation festgemacht werden, folgt stets demselben Muster: Da geht es um die Briefwahl, um Abweichungen von Prognosen oder Hochrechnungen vom Endergebnis und um die Frage, wie garantiert wird, dass die Stimmabgabe geheim abläuft und die Stimmauszählung nicht manipuliert wird.

Besonders fruchtbar ist der Boden für Desinformation, wenn tatsächlich ein Fehler passiert ist. Veröffentlicht etwa ein Medium unabsichtlich zwischenzeitlich falsche Zahlen, wird das als Beleg dafür gedeutet, dass den Wahlen in Deutschland ohnehin nicht zu trauen sei.

Was all diese Behauptungen eint: Sie erschüttern das Vertrauen in die Demokratie. Mit Folgen. Das zeigen Kommentare unter Falschbehauptungen: Da wird der Nationalsozialismus verharmlost und zwischen den Zeilen zu Gewalt gegen staatliche Akteure aufgerufen. Und das zeigt auch der Blick in die USA, wo diese Gewalt beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 in den öffentlichen Raum getragen wurde. Fünf Menschen starben dabei.

Gab es Wahlbetrug bei den jüngsten Wahlen in Deutschland?

In Bezug auf die Bundestagswahl 2025 schreibt die Bundeswahlleiterin am 25. Februar auf Anfrage, bisher lägen keine Anhaltspunkte zu einem versuchten Wahlbetrug vor. Sehrwohl aber gab es eine Reihe an besonderen Vorkommnissen: Wie die Bundeswahlleiterin im März 2025 dem Bundeswahlausschuss berichtete, wurden in einzelnen Wahlkreisen teilweise Briefwahlunterlagen mehrfach versandt, gingen Stimmzettel zwischenzeitlich aus oder wurden aus einem anderen Wahlkreis ausgegeben. Laut Bundeswahlleiterin wurden „jeweils verschiedene Maßnahmen getroffen, um Fehler zu beheben und etwaige Auswirkungen auf Wahlberechtigte oder den Wahlprozess zu begrenzen oder zu verhindern“. 34 Personen konnten also laut Bundeswahlleiterin bei der Bundestagswahl nicht wählen, weil sie keinen Stimmzettel hatten; falsch versandte Stimmzettel wurden als (teilweise) ungültig gewertet. In drei Fällen haben Menschen zwei Mal gewählt – etwa, weil sie den Wahlvorstand abgelenkt und einen Stimmzettel gestohlen hatten, oder „aufgrund eines Missverständnis des Wahlvorstands“. Doppelt wählen ist strafbar, die drei Personen wurden angezeigt.

Auch bei der Europawahl im Juni 2024 gab es trotz einzelner Planungsfehler bei der Wahldurchführung laut Bundeswahlleiterin keine Hinweise auf Wahlbetrug.

Und dennoch gab es zahlreiche Betrugsvorwürfe, etwa ein Video von Stimmzetteln in einem Mülleimer. Und in einem Magdeburger Stadtteil gab es für etwa 20 Minuten keine Stimmzettel mehr. Doch die Stimmzettel im Mülleimer gehörten zu einer nachgestellten Wahl an einer Schule und in dem Magdeburger Stadtteil konnten alle Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgeben.

Im bayerischen Reichenhall wurden versehentlich alte, bereits angekreuzte Stimmzettel von der Europawahl 2019 an die Wählerinnen und Wähler verschickt. Die Stimmzettel seien wegen eines Kommunikationsfehlers mit den neuen Stimmzetteln vermischt worden, hieß es danach vom Oberbürgermeister Bad Reichenhalls. Eigentlich habe ein Mitarbeiter nur die Maße der Stimmzettel nehmen wollen. Der Traunsteiner Oberstaatsanwalt Rainer Vietze schrieb auf Anfrage: Man habe festgestellt, dass ein „vorsätzliches Handeln“ ausgeschlossen werden könne. Das Verfahren sei am 10. Juni 2024 eingestellt worden.

Einen versuchten Wahlbetrug gab es dagegen bei der Landtagswahl in Sachsen: Ein Mann, Kandidat der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen, hatte versucht, in verschiedenen Wahlbezirken mehr als 280 gefälschte Briefwahlstimmen für seine Partei einzuschmuggeln. Der Versuch flog auf.

Abgesehen davon sind in keinem der drei Bundesländer Fälle von Wahlbetrug bekannt, wie uns die Wahlleitungen mitteilten (Stand: 20. Januar 2025).

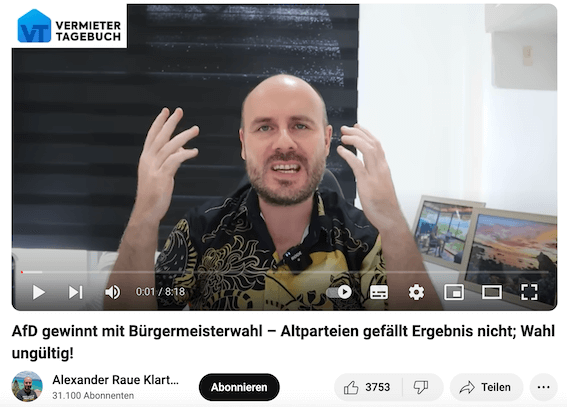

Wer verbreitet Desinformation zu Wahlen?

Eine einzelne, bestimmte Gruppe, die Wahlen mit Desinformation in Zweifel zieht, gibt es nicht. Doch es gibt Auffälligkeiten: Zu beobachten ist etwa, dass Akteurinnen und Akteure, die ohnehin häufig mit verkürzten oder falschen Aussagen auffallen, auch bei Wahlen aufspringen und für sich nutzen. Offenbar wissen sie, wie sehr das Thema emotionalisiert. Was emotionalisiert, bringt Klicks, und Klicks bringen Geld.

Desinformation kommt von allen politischen Lagern. Besonders häufig fallen die AfD und ihre Unterstützenden mit Falschbehauptungen auf: Sie teilten im Vorfeld vergangener Wahlen immer wieder eine Tabelle, die veranschaulichen soll, dass die Partei in mehreren Positionen alleine gegenüber anderen Parteien dasteht. Die ausführliche Recherche von CORRECTIV.Faktencheck zeigt: Das stimmt nicht, so wollen etwa auch die anderen Parteien Bargeld erhalten und die EU-Außengrenzen schützen. Die Tabelle kursiert mit leichten Änderungen seit mindestens 2019.

Andererseits sind AfD-Wählerinnen und -Wähler auch Adressatinnen und Adressaten von Desinformation – offenbar versuchen also politisch anders Gesinnte, sie von der Wahl abzuhalten.

Besonders unter AfD-Anhängerinnen und -Anhängern kommt es auch zu Zweifeln an der Briefwahl oder zu Aufrufen, die Wahl zu beobachten, um angeblich geplanten Wahlbetrug zu verhindern – Erzählungen, die das Vertrauen in einen regulären Wahlablauf zerschlagen sollen.

Und dann gibt es da noch den Einfluss aus dem Ausland. Immer wieder fallen pro-russische Kampagnen auf, die versuchen, die Meinung über Politik in Deutschland zu manipulieren. Das zeigt sich etwa daran, dass das sogenannte Doppelgänger-Netzwerk jahrelang aktiv war und unter anderem mit erfundenen Medienberichten Stimmung gegen die deutsche Politik machte. Auch das russische Netzwerk Voice Of Europe hatte gezielt Deutschland im Visier. Und vor der Bundestagswahl 2025 versuchte Russland, mit der Aktion „Storm 1516“ in den deutschen Wahlkampf einzugreifen. Die Akteure teilten gefälschte Webseiten und Deepfakes, die Kandidatinnen und Kandidaten diskreditieren sollten.

Christian Hoffmann, Professor für Kommunikationsmanagement am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Leipzig, sagte dazu vor der Europawahl 2024 dem Science Media Center Germany (SMC): „Es ist unwahrscheinlich, dass eine Desinformationskampagne aus dem Ausland Auswirkungen auf Wahlergebnisse in Deutschland haben wird“. Desinformation durch inländische Akteurinnen und Akteure habe „vor allem, wenn sie breiten medialen Widerhall findet“, mehr Potenzial, die Wahl zu beeinflussen.

Was macht Desinformation zu Wahlen mit denen, die sie erreicht?

Niemand ist schutzlos vor Falschbehauptungen. „Der bloße Kontakt mit Desinformation führt nicht zwangsläufig dazu, dass dieser auch geglaubt wird”, sagt etwa Josephine Schmitt, wissenschaftliche Koordinatorin am Center for Advanced Internet Studies Bochum, dem SMC. Mehrere Fachleute, von denen das SMC Statements eingeholt hatte, sind der Ansicht, dass Falschbehauptungen vor allem dann verfangen, wenn sie das eigene Weltbild einer Person festigen – also sie in dem bestätigen, was sie ohnehin schon glaubt.

Gerade bei Wahlen kann eine Meinung – und damit eine Stimme – beeinflusst von Desinformation oder Propaganda, das Zünglein an der Waage sein: „Obwohl Desinformation allein selten ausschlaggebend für das Ergebnis einer Wahl ist, kann sie in einem engen Rennen dennoch einen signifikanten Effekt haben, indem sie bestimmte Wählersegmente mobilisiert oder demobilisiert“, sagt dazu Edda Humprecht, Professorin für digitale Kommunikation und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Wie kann man sich vor Desinformation schützen?

Um selbst nicht auf Falschbehauptungen reinzufallen, helfen ein paar einfache Tipps. Der wichtigste ist: Erst einmal innezuhalten, und eine aufwühlende, vielleicht sogar skandalöse Information, über die man stolpert, hinterfragen. Desinformation funktioniert besonders gut, wenn sie auf Gefühle abzielt. Doch wenn es um Fakten geht, sollte man sich nicht vom Bauchgefühl leiten lassen.

Wichtig ist also, zu schauen: Von wem stammt eine Information überhaupt? Gibt es eine seriöse Quelle, die genannt wird? Gibt es überhaupt eine Quellenangabe? Und worum geht es dabei wirklich, ist der Inhalt reißerisch formuliert, werden bestimmte Informationen weggelassen oder hinzugedichtet? Da lohnt sich häufig der Blick auf weitere Quellen, etwa Medienberichte oder Faktenchecks. Eine kurze Google-Suche ist in den meisten Fällen schon völlig ausreichend. Gerade bei Bildern, Fotos und Videos hilft oft auch eine Bilder-Rückwärtssuche. Googeln kann außerdem mit ein paar simplen Tricks noch treffsicherer werden.

Was sind seriöse Quellen, um sich über eine Wahl zu informieren?

Es gibt in Deutschland verschiedene Organe, die Wahlen organisieren und überprüfen, ob sie korrekt ablaufen. Die Bundeswahlleiterin etwa kontrolliert bei Bundestagswahlen und Europawahlen, ob alle entsprechenden Gesetze und Ordnungen eingehalten werden.

Auf der Webseite der Bundeswahlleiterin finden sich verschiedene Informationen rund um den Wahlablauf, etwa dazu, wer wählen darf, wie gewählt wird und auch, was passiert, wenn eine Wahl nicht ordnungsgemäß abgelaufen ist oder dazu die Befürchtung besteht. Dort sind auch die jeweiligen Rechtsgrundlagen verlinkt. Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung sind die wichtigsten Primärquellen für Informationen rund um die Wahl.

Für Landtagswahlen stecken den Rahmen die jeweiligen Landesverfassungen. Außerdem gibt es in jedem Bundesland eine Landeswahlleitung. Das Europäische Parlament, die Bundesregierung und die Bundeszentrale für politische Bildung informieren ebenfalls rund um Wahlen.

Auch Medienberichte sind eine wichtige Grundlage, um sich über Wahlen zu informieren. Viele etablierte Medienhäuser bieten Service-Artikel rund um den Wahlablauf und Live-Ticker am Wahltag an.

Vorsicht ist aber bei Chatbots geboten: Ein Experiment von CORRECTIV.Faktencheck im Frühling 2024 zeigte, dass diese bei Fragen nach der Europawahl versagen. Die Bots erfanden Kandidatinnen und Kandidaten, wussten nicht, wann die Wahl stattfindet und empfahlen erfundene oder zweifelhafte weitere Quellen.

Wie arbeitet CORRECTIV.Faktencheck, wenn Wahlen anstehen?

Wir haben festgelegte Standards, wie wir Themen auswählen und recherchieren. Im Rahmen unseres Monitorings suchen wir in Sozialen Netzwerken nach möglichen Falschbehauptungen und ordnen deren Relevanz anhand von Viralität, Aktualität und potentiellem Schaden ein.

Entscheiden wir uns für ein Thema, recherchieren wir dazu. Wir suchen Primärquellen wie Studien oder öffentlich einsehbare Daten, wir machen OSINT-Recherchen wie Geolocating und sprechen mit Fachleuten und Behörden. Unsere Recherchen schreiben wir in Faktenchecks auf. Danach prüfen zwei Kolleginnen oder Kollegen noch einmal alle Fakten und ob der Text verständlich ist. Erst dann veröffentlichen wir.

Das sind auch bei Wahlen unsere Grundsätze. Wir passen unser Monitoring jedoch an aktuelle Lagen an. Das bedeutet, dass wir schon im Vorfeld der Wahl jene Accounts, die wir ständig im Auge behalten – auf Facebook, Instagram, Threads, Tiktok, Telegram, Youtube und X – nach bestimmten Schlagwörtern durchsuchen. Dazu zählen Begriffe wie „Spitzenkandidatin“, aber auch konkrete Vorwürfe wie „Wahlbetrug“ oder „Wahlfälschung“ und Themen, zu denen es regelmäßig Desinformation gibt. So versuchen wir, rechtzeitig Desinformations-Narrative zu bestimmten Themen zu entdecken.

Außerdem achten wir darauf, was die Kandidatinnen und Kandidaten inhaltlich sagen – und prüfen gegebenenfalls auch deren Aussagen auf ihre Richtigkeit. Verbreiten sie potentielle Falschbehauptungen, recherchieren wir dazu.

Doch wir können nicht alles im Blick haben und sind auf die Hilfe unserer Leserinnen und Leser angewiesen: Sie können uns potentielle Falschbehauptungen via Whatsapp oder über unsere Webseite zuschicken.

Antworten zu häufigen Falschbehauptungen:

Müssen Wahlurnen abgeschlossen oder versiegelt sein?

Wahlurnen müssen verschließbar, aber nicht zwingend mit Vorhängeschlössern gesichert oder versiegelt sein. Konkret heißt es dazu in Paragraph 51 der Bundeswahlordnung: „Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen sein. […] Sie muss verschließbar sein.“

Wie uns eine Sprecherin der Bundeswahlleiterin per E-Mail bestätigt, bedeutet „verschließbar“ im Sinne der Wahlordnung Folgendes: „es muss irgendeine Art Verschlussmöglichkeit vorliegen, die eine durchgehende Verbindung von Urnengehäuse und Deckel bis zum Schluss der Wahlhandlung darstellt/sichtbar macht“. Ob es sich dabei um Vorhängeschlösser handelt, um einfache Kabelbinder oder eine Verplombung, ist nicht festgelegt. Das Mindeste, so erklärt die Bundeswahlleiterin, sei aber ein Klebestreifen oder eine Schnur mit Siegel. Sobald eine Wahlurne einmal vom Wahlvorsteher verschlossen wurde, darf sie bis zum Schluss der Wahlhandlung nicht mehr geöffnet werden.

Aus welchem Material die Urnen bestehen müssen, ist nicht geregelt. Manche sind aus Pappe, andere aus Plastik, Stoff oder Metall. Einen Faktencheck dazu haben wir hier.

Bedeutet eine abgeschnittene Ecke oder ein Loch in der Ecke des Stimmzettels, dass er ungültig ist?

Nein. Das ist eine Anlegehilfe für sehbehinderte Menschen, wie wir bereits hier und hier erklärt haben. Sie können für die Wahl eine sogenannte Stimmzettelschablone benutzen. Diese kommen bei Europa- und Bundestagswahlen genauso zum Einsatz wie auf Landes- und Kommunalebene. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband schreibt aber auf seiner Webseite: Auf kommunaler Ebene müssten blinde und sehbehinderte Menschen oft auf Stimmzettelschablonen verzichten.

Wann wird ein Stimmzettel überhaupt ungültig?

Ganz allgemein gilt, dass die Anzahl der Kreuze auf dem Stimmzettel der Anzahl der Stimmen entsprechen muss, die vergeben werden dürfen. Bei der Europawahl ist also ein Kreuz nötig, bei der Bundestagswahl zwei. Bei Kommunalwahlen ist die Anzahl der Stimmen unterschiedlich. Weniger Kreuze machen die Stimmabgabe nicht ungültig. Festgehalten ist das für die Bundestagswahl im Wahlgesetz in Paragraf 39.

Auch vermerkte Vorbehalte zur abgegebenen Stimme, eine Unterschrift, oder Manipulationen machen den Stimmzettel ungültig wie es auf der Seite der Bundeswahlleiterin heißt. Wie groß das Kreuz ist oder ob man statt eines Kreuzes ein Häkchen setzt, spielt keine Rolle, solange der Wählerwille eindeutig erkennbar und die Anonymität der Stimme(n) gewährleistet ist.

Ob der Wählerwille erkennbar ist, darüber stimmt der Wahlvorstand ab, also die Menschen, die die Stimmzettel auszählen. Dennoch sollte man beim Wählen sachlich sein, denn: „Auch Beifügungen, deren Bedeutung eindeutig ist, können unter Umständen die Stimmabgabe ungültig machen. Denn die Stimmabgabe soll sich auf das klare sachliche Votum ohne persönliche oder politische Anmerkungen beschränken.“ Dazu gehört, dass statt Kreuz oder Häkchen beispielsweise kein Smiley in den Kreis gemalt ist.

Was hat es mit angeblich betrügerischen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern auf sich?

Nach vielen Wahlen kursieren in Sozialen Netzwerken Behauptungen von angeblichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die angeben, betrogen zu haben oder Zeuge geworden zu sein, wie Stimmzettel ungültig gemacht worden seien. Doch in allen Fällen, die CORRECTIV.Faktencheck in den Tagen nach unterschiedlichen Wahlen prüfte, ließen sich die Behauptungen nicht belegen oder waren frei erfunden.

In einem Fall kam der Beitrag von einem vermeintlichen Wahlhelfer von einem Parodie-Account. Ein anderer schreibt auf Anfrage: Sein Post sei nicht ernst gemeint, er sei auch kein Wahlhelfer gewesen. Ein weiterer postete seinen Beitrag schon lange, bevor die Stimmzettel überhaupt ausgezählt waren. Und Fotos, die einen vierten Wahlbetrug belegen sollen, stellten sich als jahrealt heraus.

Sollte es tatsächlich zu (mutmaßlichem) Wahlbetrug kommen, können Zeuginnen und Zeugen das melden: Sie können beim Bundestag Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl einlegen. Konkrete Belege sollte man auch den Strafverfolgungsbehörden melden, schrieb die Bundeswahlleiterin nach der Europawahl 2024 auf X. Sie betonte auch: Wahlhelfende würden sich gegenseitig kontrollieren und seien der Überparteilichkeit verpflichtet – das ist gesetzlich festgelegt.

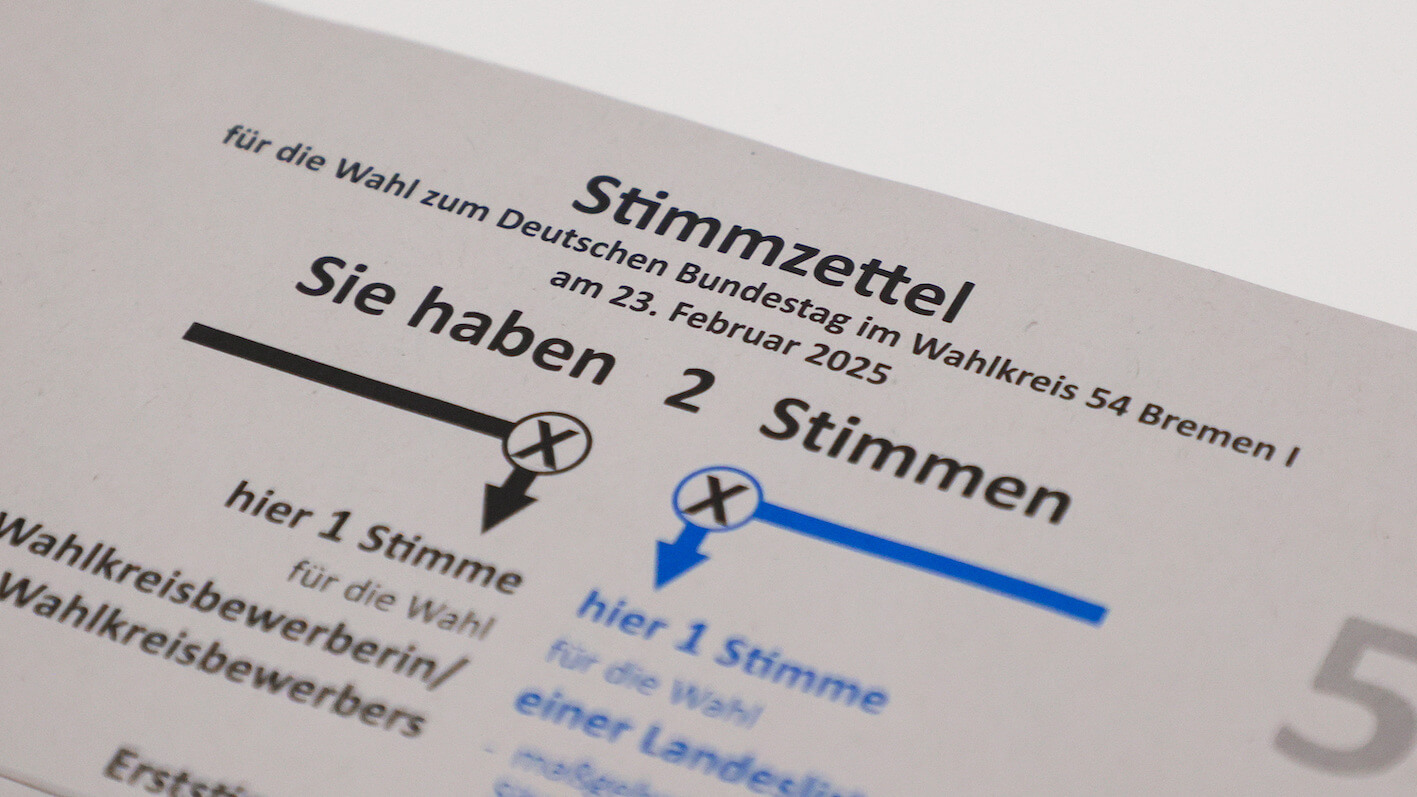

Was ändert sich bei der Bundestagswahl 2025 mit dem neuen Wahlrecht?

Wie die Erststimme und die Zweitstimme bei der Bundestagswahl gewertet werden, hat sich durch die Wahlrechtsreform 2023 geändert. Zweck der Reform war es, die Anzahl der Sitze im Bundestag zu reduzieren, der nach jeder Wahl größer wurde. Eine Kommission im Bundestag arbeitete die Vorschläge aus. Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten im eigenen Wahlkreis, mit der Zweitstimme die Kandidaten-Liste einer Partei. Große Parteien buhlen vor der Wahl 2025 in Sozialen Netzwerken um beide Kreuze auf dem Stimmzettel und verbreiten dazu teils irreführende oder pauschalisierende Aussagen: Die CDU Bremen schreibt, der Direktkandidat könne nur mit Erst- und Zweitstimme in den Bundestag einziehen. Ein CSU-Politiker schreibt, die Zweitstimme sei „zwingend erforderlich“, damit die Erststimme zähle. In manchen Kommentarspalten heißt es gar, die Erststimme sei „wertlos“.

Eine Partei erhält Sitze im Bundestag, wenn sie mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen hat. Oder wenn mindestens drei Direktkandidaten derselben Partei ihre Wahlkreise gewinnen. Laut Grundmandatsregelung darf sie dann auch mit unter fünf Prozent der Stimmen in den Bundestag einziehen. Ist der Gewinner des Direktmandats parteilos, kann auch er direkt in den Bundestag einziehen.

Richtig ist, dass die Erststimme inzwischen schwächer gewertet wird als bei der Bundestagswahl 2021. Mit genug Erststimmen wurde ein Kandidat zuvor direkt in den Bundestag gewählt – das geht jetzt nur noch, wenn die Partei den Sitz auch durch Zweitstimmen gewonnen hat. Gibt es vier Direktkandidaten und drei Sitze, ziehen nur drei Personen für die Partei ein. Die sogenannten Überhangsmandate fallen weg.

Die Parteienforscherin Sophie Schönberger von der Universität Düsseldorf erklärte uns dazu: „Nach dem neuen Wahlrecht bekommt jede Partei genauso viele Sitze, wie ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen. Damit ist das Wahlrecht so gleichheitsgerecht wie noch nie.“ Das System mit den Überhangmandaten hätte die Wahlergebnisse vor allem zugunsten von CDU und CSU verzerrt. Es wurde durch die Reform jedoch keine Partei geschwächt oder gestärkt, so Schönberger, weil die Reform „allein innerparteilich“ Auswirkungen hätte.

„Gerrymandering“? Warum sich Wahlkreise in Deutschland verändern

US-Politiker werfen ihren jeweiligen Gegnern häufiger Gerrymandering vor. Das bezeichnet das Verschieben von Wahlkreisgrenzen, um die Erfolgsaussichten der eigenen Partei zu maximieren. Zum Beispiel, indem man Nachbarschaften aus dem Wahlkreis ausschließt, die eine andere Partei wählen, oder Nachbarschaften hinzufügt, die die eigene Partei wählen.Mit einer Änderung des Bundeswahlgesetzes im März 2024 wurden in Deutschland einige Wahlkreise in Bayern und Sachsen-Anhalt neu zugeschnitten. Das sieht das Bundeswahlgesetz so vor, wenn sich deren Bevölkerungsanteil ändert. Die Wahlkreise sollen immer in etwa ähnlich viele Bürger repräsentieren.

Die Union machte später im Wahlkampf Stimmung gegen die Änderung. Im Januar 2024 unterstellte dann CDU-Parteichef Friedrich Merz der Ampelkoalition, sie habe mit der Änderung des Bundeswahlgesetzes das „Wahlrecht manipuliert“ und erziele bessere Mehrheiten durch das gezielte Zuschneiden einiger Wahlbezirke. Er nennt ein Beispiel: Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen werde ihren Wahlkreis (Augsburg-Stadt) durch den Neuzuschnitt behalten können. Mitglieder der Ampel-Koalition wiesen die Behauptungen von Merz zurück – laut den Grünen waren CDU/CSU und die Linke an Gesprächen über die Neugestaltung der Wahlkreise beteiligt.

Laut der Parteienforscherin Sophie Schönberger von der Universität Düsseldorf entbehren die Behauptungen von Merz jeder Tatsachengrundlage, der Vorwurf der Manipulation sei haltlos. „Da die parteipolitische Zusammensetzung des Bundestages allein aufgrund der Zweitstimme erfolgt, kann es logisch kein Gerrymandering geben.“ Wahlkreise würden nicht mehr „gewonnen“ wie früher – die relative Mehrheit im Wahlkreis führe lediglich dazu, dass eine über Erststimmen ausgewählte Kandidatin einer Listenkandidatin der Partei den Sitz „wegschnappen“ kann.

Was das Beispiel von Merz betrifft: In Bayern, wo der Wahlkreis von Claudia Roth liegt, gewinnt traditionell oft die CSU. Claudia Roth konnte in ihrem Wahlkreis noch nie ein Direktmandat gewinnen. Bei der Bundestagswahl 2021 war sie über die Landesliste der Grünen in den Bundestag eingezogen, sie wurde also von ihrer Partei ausgewählt und nicht über die Erststimmen auf dem Stimmzettel. Auch bei der Bundestagswahl 2025 verlor sie bei den Erststimmen gegen ihren Mitbewerber von der CSU, steht aber wieder auf der Landesliste der Partei.

Wie die Erststimme und die Zweitstimme bei der Bundestagswahl gewertet werden, hat sich durch die Wahlrechtsreform 2023 geändert. Die Zweitstimme entscheidet, wie viele Sitze die Partei im Bundestag erhält – mit der Erststimme bestimmt man einen Wunsch-Kandidaten. Gewinnt die Partei im Wahlkreis nicht genug Zweitstimmen, kann der Kandidat in vielen Fällen nicht mehr in den Bundestag einziehen.

In einem X-Beitrag von 24. Februar – dem Tag nach der Wahl – kündigte Merz an, er wolle über eine erneute Änderung des Wahlrechts sprechen.

Redigatur: Uschi Jonas, Matthias Bau

Dieser Text wurde anlassbezogen aktualisiert, zuletzt am 25. Februar 2025.